制药废水有机污染物特性分析与处理

范举红,刘 锐,王文东,陈吕军,3

(1.浙江清华长三角研究院 生态环境研究所,浙江 嘉兴 314006;2.西安建筑科技大学 环境与市政工程学院,陕西 西安 710055;3.清华大学 环境科学与工程系,北京 100084)

治理技术

制药废水有机污染物特性分析与处理

范举红1,刘 锐1,王文东2,陈吕军1,3

(1.浙江清华长三角研究院 生态环境研究所,浙江 嘉兴 314006;2.西安建筑科技大学 环境与市政工程学院,陕西 西安 710055;3.清华大学 环境科学与工程系,北京 100084)

分析了某制药企业废水生物处理站进出水中有机污染物的相对分子质量分布和气相色谱-质谱图谱,提出了根据废水水质特性有针对性地确定制药废水处理工艺的新思路。实验结果表明:进出水中的有机污染物主要是相对分子质量小于1 000的物质,且主要来源于车间5排放的COD比重大、水量小的工段废水;采用旋转蒸馏预处理法处理车间5废水,可使废水站进水COD降至2 500~3 500 mg/L,出水COD小于800 mg/L,达到入网排放要求。

制药废水;相对分子质量分布;气相色谱;质谱;分析;废水处理

制药工业产品种类多、生产工艺复杂,生成的废水具有成分复杂、有机物含量高、毒性大、颜色深、含盐量高和可生化性差等特点,生物处理难度大[1]。目前制药废水的处理工艺可分为好氧工艺、厌氧工艺和厌氧—好氧组合工艺[1-7],但效果均不理想。浙江某化学制药企业位于国家级精细化工园区内,生产过程中产生大量高 COD、高盐度的有机废水,企业废水经“好氧—水解酸化—膜生物反应器”组合工艺处理后,COD难以稳定达标,废水处理问题在节能减排和国际“绿色壁垒”双重压力下成为该企业发展的瓶颈。

本工作以该企业废水为研究对象,深入探讨了制药废水中有机污染物的相对分子质量分布特征以及难降解组分的构成与来源,在此基础上提出了该企业废水达标排放的处理措施,为制药废水的水质分析与处理方法选用提供一种新的思路。

1 实验方法

1.1 材料、试剂和仪器

试验用水取自制药企业废水处理站“好氧—水解酸化—膜生物反应器”工艺的系统进水。进水COD 4 000 ~ 6 000 mg/L、pH 7.0 ~ 9.0、ρ(SO24-)3 600 ~8 000 mg/L、ρ(Cl-)4 000 ~ 4 500 mg/L、ρ(氨氮)50~100 mg/L、TN 100~300 mg/L。

二氯甲烷:分析纯。

MSC-300型杯式超滤器:上海摩速科学器材有限公司;7890 A型气相色谱-质谱分析(GCMS)仪:安捷伦公司;TOC-VCSN型总有机碳(TOC)分析仪:日本岛津公司。

1.2 分析方法

COD 采用重铬酸钾法测定[8];ρ(氨氮)采用纳氏试剂分光光度法测定[8];pH采用便携式pH计测定[8];TOC采用TOC分析仪测定;TN采用过硫酸钾氧化分光光度法测定[8]。

将连续7 d采集的水样等体积混合,作为相对分子质量分布测定及GC-MS分析的实验水样。相对分子质量分布采用滤膜逐级过滤法。水样经0.45 μm微滤膜过滤去除悬浮物后,放入超滤器中,在压力为0.2 MPa的高纯氮气驱动下逐级通过截留相对分子质量30 000、5 000、1 000的滤膜,测试不同滤膜出水的TOC,利用差值法计算不同相对分子质量区间内TOC分布情况。滤膜使用前先用高纯水清洗2次,之后浸泡在高纯水中于4℃ 保存。每一级过滤操作前先过滤120 mL高纯水清洗滤膜孔,再进行水样过滤。

废水的GC-MS分析参照美国环境保护署挥发性半挥发性有机物分析方法(EPA625法)。水样分别在pH呈中性(pH=7)、碱性(pH≥12)和酸性(pH≤2)条件下用二氯甲烷各萃取3次,等体积混合液作为GC-MS的试样。GC-MS测试条件:HP -5 毛细管柱,30 m ×0.25 mm ×0.25 μm;氮气载气流量1.0 mL/min;柱前压50 kPa;分流比10∶1;进样口温度250℃;柱温50℃保持3 min(溶剂延迟),以10℃/min的升温速率程序升温至130℃,保持1 min,再以6℃/min的升温速率程序升温至280℃,保持2 min,最后升温至300℃,保持3 min。MS采用电子电离源(EI),质荷比(m/z)为45~465,检测器温度为300℃。

2 结果与讨论

2.1 生物处理对COD的去除效果

该废水经“好氧—水解酸化—膜生物反应器”工艺处理后排入园区污水收集管网。2009年3月~6月,企业连续正常生产,“好氧—水解酸化—膜生物反应器”工艺废水站日均处理水量为2 400 t/d,废水处理站进出水COD变化见图1。由图1可见,膜生物反应器池出水COD为900~1 200 mg/L,浓度较高,难以稳定达到园区入网800 mg/L的排放标准。

2.2 废水中有机污染物的相对分子质量分布和GC-MS谱图分析

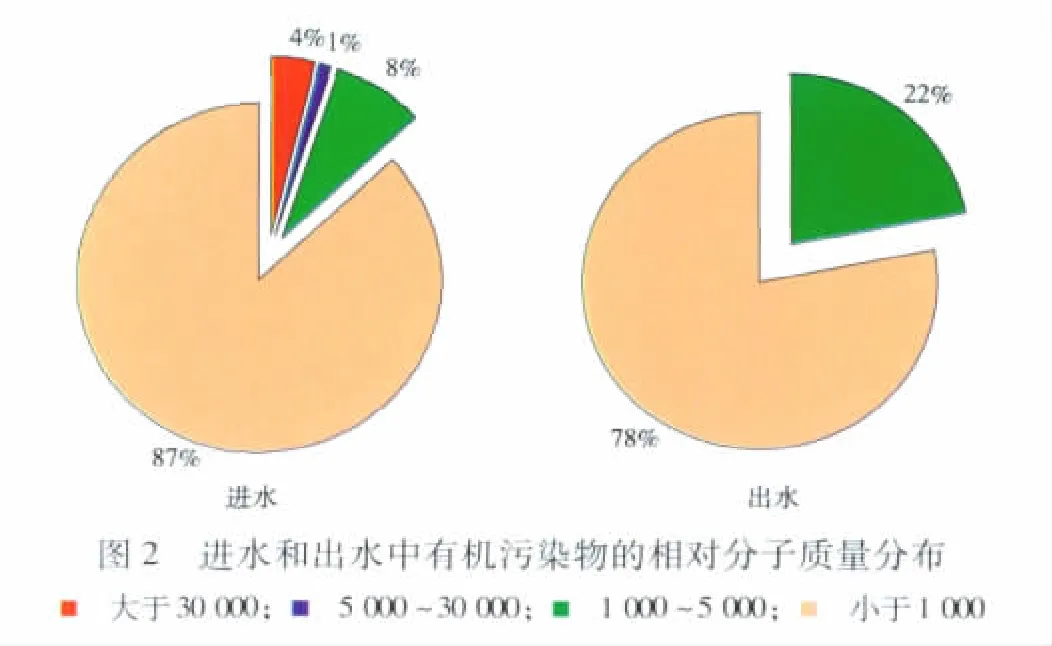

生物处理工艺进出水中有机物的相对分子质量分布见图2。由图2可见,进水和出水中相对分子质量小于5 000的物质分别占95%和100%,且以相对分子质量小于1 000的为主,分别占总TOC的87%和78%。

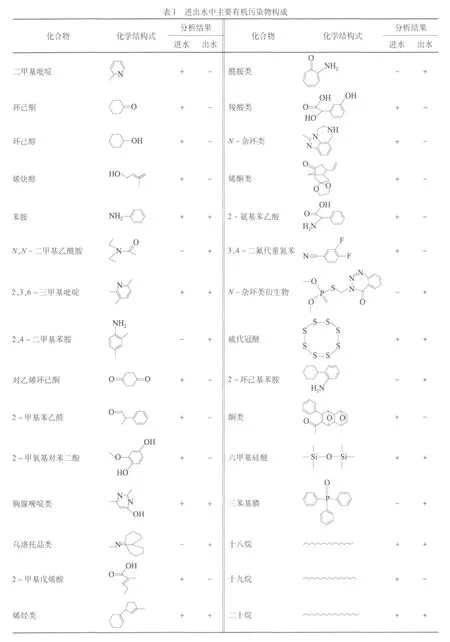

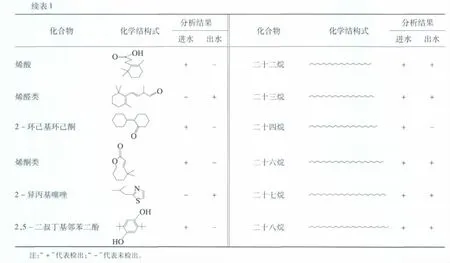

针对该制药废水有机成分以小分子物质为主、挥发性强的特点,采用GC-MS定性分析了有机物的构成,结果如表1所示。

由表1可见:进水中检测出33种有机物,包括吡啶类、苯胺类、酰胺类、烯烃、烯酸、酮、醇、醚、烷烃类以及其他一些杂环化合物;出水中检测出22种有机物,其中有12种物质在进水中被检出,包括苯胺、吡啶类、烯烃类、冠醚类、烷烃类等;9种物质在进水中没有检出,分别为酰胺、乌洛托品、烯醛、三苯基膦、噻唑等。出水中新增的有机物主要有2个来源:(1)微生物分解产生的中间产物;(2)进水中某些物质之间化学反应的合成新物质。

在进水和出水中同时检出的物质可认为是难生物降解物质。这些物质多为环状结构,尤其是含苯环类物质,并有各类取代基、杂环原子、多环组分共同与苯基构成了极其稳定的结构,难于被微生物所降解。出水中新增的有机物酰胺、乌洛托品、烯醛、硅醚、三苯基膦、噻唑等,也有稳定的苯环和杂环结构,化学性质相当稳定,成为改善废水处理系统出水水质的瓶颈。

2.3 有机污染物溯源

该废水的排放涉及8个生产车间的数十个工段。GC-MS分析显示该废水生化处理进出水中含有很多含苯环和杂环结构的物质。清洁生产物料衡算结果表明,进水中这些含苯环和杂环结构的物质集中来源于车间4和车间5的两个工段。这两个工段的废水排水量仅占企业废水排放总量的3%,但COD排放量占企业COD排放总量的40%。

各车间废水日排放COD情况见图3。由图3可见,车间4和车间5废水排放的COD大大高于其他车间,即该厂废水中排放的COD主要来源于车间4和车间5。车间4主要使用的原料包括环己酮、甲醇、醋酐、丙酮、二氯甲烷等多种小分子原料,部分原料还具有一定的生物毒性;车间5主要使用的原料包括甲苯、苯胺、脱氧核糖、胸腺嘧啶、甲醛、乙醚、石油醚、丙酮、二氯甲烷、乙炔、液氨、乙酰氯等多种小分子原料,部分原料难以生物降解或具有一定的生物毒性。两车间主要采用小分子原料为主,且产品也是低相对分子质量的小分子物质,与前述相对分子质量分布以小分子为主的结论一致。

2.4 处理方法

由于该废水中污染物以小分子为主,混凝沉淀处理方法对COD的去除效果可能不佳,宜选择生物降解或吸附方法去除污染物。根据GC-MS分析结果判断废水的可生化性,由于含有极其稳定的杂环结构,难于被微生物所利用,宜选择吸附等物理处理方法。

有研究表明[9]混凝能有效去除相对分子质量大于10 000的大分子有机污染物,对相对分子质量在10 000以下的有机污染物去除效果不理想。刘成等[10]的研究结果显示,活性炭吸附和旋转蒸馏对相对分子质量1 000以下的有机物去除效果较好。经试验确认,以混凝沉淀法处理该厂废水对改善出水水质基本无效果,而活性炭吸附和旋转蒸馏对COD的去除效果很好。

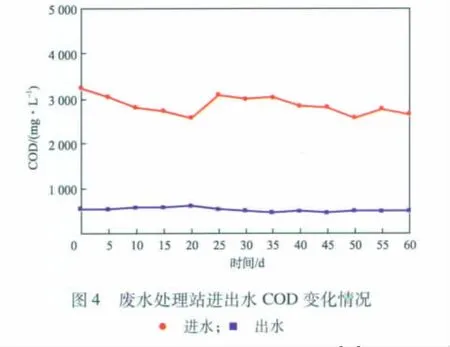

因此,为进一步降低系统出水COD,实现达标排放,一方面可以通过控制车间4和车间5难生物降解原料使用量,加大生产过程中难降解中间体产物的回收率,有效从源头上减少排入废水中有机污染物的量;另一方面,应有针对性地对工段废水进行有效预处理,特别是对车间5排放COD比重大、水量小的工段废水进行有效的预处理。实验室内配水模拟实验结果表明:对车间4和车间5的高COD废水通过旋转蒸馏预处理后,废水处理站进水COD降低至2 500~3 500 mg/L,进一步采用“好氧—水解酸化—膜生物反应器”工艺处理,可使出水COD达到小于800 mg/L的入网要求。连续稳定运行60 d的废水处理站进出水COD变化情况见图4。

另外,通过臭氧氧化、H2O2氧化等[11]技术对膜生物反应器的出水进行强化处理,使大分子难生物降解有机物向小分子可生物降解方向转化、小分子难生物降解有机物向无机物转化,进一步削减生化系统出水中的 COD。预备试验结果表明:采用H2O2预氧化—粉末活性炭吸附联用技术处理膜生物反应器出水,当H2O2加入量在250 mg/L以上、粉末活性炭加入量在200 mg/L以上时,膜生物反应器出水的COD去除率达到30%以上,处理后出水可达到排放要求。

3 结论

a)本工作测定了某制药企业废水处理站进出水中有机污染物的相对分子质量分布和GC-MS图谱:进水和出水中相对分子质量小于5 000的物质分别占95%和100%,且以相对分子质量小于1 000的为主;进水中检测出33种有机物,出水中检测出22种有机物,其中有12种物质在进水中被检出,9种物质在进水中没有检出。

b)针对废水处理站进出水有机污染物相对分子质量多小于1 000,且主要来源于车间5的特点,可采用旋转蒸馏预处理法处理车间5排放COD比重大、水量小的工段废水,从源头削减COD的排放量。实验结果表明,处理后废水处理站进水COD降低至2 500~3 500 mg/L,出水COD小于800 mg/L,实现达标排放。

[1] 胡晓东.制药废水处理技术及工程实例[M].第1版.北京:化学工业出版社,2008:3-5.

[2] 邢书彬,任立人.制药工业废水污染控制技术研究[J].节能减排,2009,17(3~4):16-18.

[3] 祁佩时,李欣,韩洪彬,等.复合式厌氧-好氧反应器处理制药废水的试验研究[J].哈尔滨工业大学学报,2004,(6):1721 -1723.

[4] 王淑利,于恒雷,官启义,等.USFB-气浮-兼氧-接触氧化工艺处理高浓度制药废水[J].给水排水,2009,35(8):57 -59.

[5] 黎永坚,胡晓东,熊紫娟,等.高浓度氨氮对SBR工艺处理制药废水的影响[J].中国给水排水,2009,25(13):92-94.

[6] Miranda G S Y,Sivadas M.Biological treatment of a pharmaceutical wastewater[J]. BiologicalWastes,1989,29(4):299-311.

[7] Chen Zhaobo,Ren Nanqi,Wang Aijie,et al.A novel application of TPAD-MBR system to the pilot treatment of chemical synthesis-based pharmaceutical wastewater[J].Water Res,2008,42(13):3385-3392.

[8] 国家环境保护局《水和废水检测分析方法》编委会.水和废水检测分析方法[M].第4版.北京:中国环境科学出版社,2002:210-211,276-279,104,236,254-256.

[9] 董秉直,李伟英,陈英,等.用有机物相对分子质量分布变化评价不同处理方法去除有机物的效果[J].水处理技术,2003,9(3):155-158.

[10] 刘成,黄廷林,赵建夫.混凝粉末活性炭吸附对不同相对分子质量有机物的去除[J].净水技术,2006,25(1):31-33.

[11] 何苗.杂环化合物和多环芳烃生物降解性能的研究[D].北京:清华大学环境科学与工程系,1995.

Characterization and Treatment of Organic Pollutants in Pharmaceutical Wastewater

Fan Juhong1,Liu Rui1,Wang Wendong2,Chen Lüjun1,3

(1.Institute of Ecological Environment,Yangtze Delta Region Academy of Tsinghua University,Jiaxing ZheJiang 314006,China;2.School of Environmental and Municipal Engineering,Xi'an University of Architecture and Technology,Xi'an Shaanxi 710055,China;3.Department of Environmental Science and Engineering,Tsinghua University,Beijing 100084,China)

The relative molecular mass distribution and GC-MS spectrum of the organic pollutants in the influent and the effluent of the biological treatment plant of a pharmaceutical factory were analyzed.It is put forward that the treatment process choice should be based on the wastewater quality.The experimental results show that:The organic pollutants in the influent and effluent are mainly substances with less than 1 000 of relative molecular mass,most of the pollutants are from the high COD-small quantity wastewater discharged from workshop-5;The workshop-5 wastewater was pretreated by revolving distillation process with COD decreased from 2 500-3 500 mg/L to 800 mg/L,which can meet the requirements for discharge into the biological treatment system.

pharmaceutical wastewater;relative molecular mass distribution;gas chromatography;mass spectrum;analysis;wastewater treatment

X703.1

A

1006-1878(2011)04-0332-06

2011-02-23;

2011-03-28。

范举红(1982—),男,湖北省咸丰县人,大学,工程师,主要研究水和废水处理工程技术。电话 0573-82582728,电邮 hustfanjuhong@163.com。联系人:刘锐,电话 0573 -82582728,电邮 liuruitsinghuazj@gmail.com。

国家“十一五”科技支撑计划资助项目(2006BAC02A16);浙江省钱江人才D类计划。

(编辑 张艳霞)