行为诱导技术对学龄前儿童牙科首诊合作程度影响的研究

顾 瑜,刘建国,吴家媛,张 剑,田 源,梁文红

(遵义医学院附属口腔医院 口腔预防与儿童牙科,贵州遵义563000)

牙科畏惧症(Dental Fear,DF),又名牙科恐惧症(Dental Phobia)、口腔焦虑症(Dental Anxiety,DA),是指患者对口腔科治疗怀有紧张不安、焦虑害怕甚至恐惧心理,出现尖叫、抗拒或逃避行为的综合症状群[1]。国内有研究表明 DF患儿发生率高达84.05%[2],其对儿童牙科疾病的诊断及治疗均有较大的影响,是儿童彻底治疗牙科疾病的重要障碍之一,同时也会给牙科医生带来很大的压力。美国儿童牙科学会将行为管理(Behavior management)定义为通过医务人员与孩子或家长之间的互动,来减轻孩子的焦虑与恐惧,配合医生的治疗过程,并了解如何保持口腔健康[3]。近年来行为诱导技术作为儿童行为管理方法已越来越受到国内外儿童口腔医学工作者的重视。本研究通过对首次接受牙科治疗的儿童进行行为诱导,探讨行为诱导技术对儿童牙科畏惧症患者首诊合作程度的改善效果。

1 对象和方法

1.1一般资料 选 取2010年1月到2010年12月期间到我院儿童牙科就诊且无口腔科就诊经历的患儿,采用Corah's牙科畏惧症评分法[3],选出4~6岁学龄前DF患儿110例,其中男性60例,女性50例。随机分为实验组和对照组,每组各55例,组间CDAS值经统计学处理,差异无统计学意义(>0.05)。

1.2 实验方法 实 验组儿童采用行为诱导技术进行行为诱导,具体方法有:

就诊前的行为控制:通过看电影或录像为孩子提供榜样;或者观摩合作儿童的诊疗情况,再让合作儿童讲述自己的诊疗感受和体会,互相进行交流,以达到消除恐惧,接受治疗的目的。

言语交流法:在治疗前及治疗时医护人员要面带微笑,在治疗前与儿童谈一些他们感兴趣的问题。行为管理的首要目标是与孩子建立良好的交流,这不仅有利于了解患儿,还能缓解患儿的情绪,我们可以从对孩子的表扬开始,接着提一些简单的问题,让孩子和我们进行交流。同时倾听孩子的谈话,鼓励患儿表达。医生和患儿间还存在着非语言交流,比如医生坐在治疗椅旁,将手放在孩子的肩上,这个简单的动作传递着温暖和友好的感情。在与儿童交往时,耐心显得尤为重要,通过交流得到儿童的信任。

鼓励为主法:诊疗行为以表扬夸奖为主。

行为塑造法:给患儿交待诊疗要求和注意事项时对应做示范,如“钻牙”时,不能闭嘴,不能扭头,不能抓医生的器械,痛时举手。要让孩子知道治疗的必要性和我们的目的,孩子知道理由后容易配合治疗。将治疗过程逐步解释,用一些孩子能理解的语句,如比喻的方式。

感知法:对儿童恐惧的诊疗器械应先口外,再口内,让患儿逐步适应后方可正式操作。可先让患儿用手摸摸探针镊子和牙钻,照一下口镜。然后医生左手固定患儿手指,右手持手机,在距患儿手指5㎝的皮肤处转动,让患儿熟悉声音和喷水状况并且体验无疼痛。最后,在口内患牙上空转不接触牙齿,使患儿确信“钻牙”也不痛,最后才正式备洞,操作应从简到繁,由易到难,稳、准、快地完成诊疗工作。

对照组的患儿采用儿童牙科常规法诊治,不做过多的行为诱导。

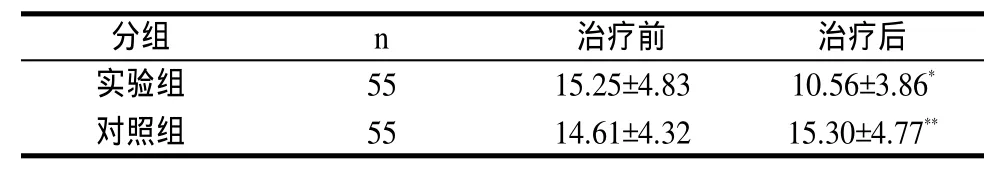

治疗前后实验组和对照组采用CDAS记录DF评分。

实验中采用的疗效评定标准:DF的临床指标有:面部表情、开口程度、四肢的姿势、牙钻第一次启动时的反应。每项指标分为六级记分:自如、不自在、紧张、勉强、恐惧、失控。总得分在4分到24分之间。牙科畏惧程度分为五个等级:无畏惧(4~8分)、轻度畏惧(9~12分)、中度畏惧(13~16分)、重度畏惧(17~20 分 )、病态性畏惧(21~24 分 )。

1.3 统计学分析 采 用SPSS13.0软件包对数据进行统计学分析。采用独立样本 T 检验比较两组儿童DF值的差异。检验水准=0.05。

2 结果

表1 实验组与对照组儿童牙科治疗前后CDAS值的比较

3 讨论

儿童牙科畏惧症是儿童牙病临床治疗中较常见的现象,口腔科医师在治疗儿科患者时,对他们的行为进行控制和指导,是治疗的基础。研究表明,67%的牙科畏惧症是由于以前牙科诊疗的痛苦经历造成的,35%是对牙科探针或针头害怕,15%的患者父亲或母亲有牙科畏惧症,21%害怕口腔正畸治疗[4]。当代的心理学家发展了许多技术来调整患儿的行为,这些技术统称为行为限制[5]。行为诱导技术就是指在孩子进入诊室开始接受治疗前,医生说的或做的能对孩子的行为产生正面影响。它的优点是能使患儿做好充分的心理准备,易于配合牙科治疗。如果第一次治疗是愉快的,以后的治疗就变得容易成功。这种技术获得了心理学家的充分肯定。

在本实验中,实验组的儿童在接受行为诱导以后,CDAS值较治疗前明显的降低,说明在诊治过程中与患儿进行简单有效的语言交流能够使其在诊治时主动合作,通过行为诱导可改善儿童对牙科治疗的畏惧心理,使得诊疗工作得以顺利进行[6]。

学龄前儿童(4~6岁)心理远未成熟,具有形象性和不随意性。医护人员和蔼的表情和关心的语言就显得非常重要。要让儿童明白他所受到的检查和治疗是必要的。另一方面,又要鼓励儿童的自我控制力和约束力。在每一步诊治手段结束时都应给予口头表扬,以强化他的主动合作性,并把下一步要做什么诊疗简略地告诉他,让他感觉自己不仅是被检查者,也是参与者[7]。综上所述,患儿在治疗中采用综合的诱导技术是很有必要的。如果医护人员对患儿缺乏耐心而不做行为诱导,往往很难取得患儿的配合,使得治疗无法进行。

儿童与成人的治疗最主要的不同在于医患关系。牙科医生与成人患者的关系一般是一对一的治疗关系,而对儿童患者则是一对二的关系,即医师-患儿-家长关系。在这种三角关系中,患儿是三角的最高点,也是家长与牙科医师关注的焦点。这就需要儿童牙科医师更加密切关注牙科畏惧症,在实践中不断摸索,争取家长及学校老师的配合,与心理学科医师共同探讨,尽可能减少牙科畏惧症对患儿的危害,进一步提高治疗的成功率。

[1] 韩宁.牙科畏惧症[J].北京口腔医学,2003,11(1):59-61.

[2] 吴忠,陈耀俊.儿童牙科畏惧症调查研究[J].口腔医学,2005,25(2):111-113.

[3] American Academy of Pediatric Pentistry clinical guideline on behavior managenment[J].Pediatr Dent,Special Issue:Referencem anual,2001,23:41-45.

[4] Enkling N,Marwinski G,Johren P.Dental anxiety in a representative sample of residents of a large Geman city[J].Clin Oral Investing,2006,10(1):84-91.

[5] Fields HW,Machen JB,Marply MG.The Acceptability of Various Bebaviormament Techniques Relative to Types of Treatment[J].Pediatric Dent,1984(6):199-203.

[6] 石四箴.儿童口腔医学[M].北京:人民卫生出版社,2004.4.

[7] 邓辉.儿童口腔医学[M].北京:北京大学医学出版社,2005.1.