基于引力模型的城市群经济空间联系研究*

——珠三角城市群的实证研究

李红锦,李胜会

(1.华南理工大学经济与贸易学院,广东 广州 510006; 2.华南理工大学公共管理学院,广东 广州 510641)

一、 引 言

加强区域经济空间联系是提高区域竞争力乃至国家竞争力的基本要求,因此,目前学术界对区域经济空间联系的研究非常重视,采用了多种方法从不同的角度对区域经济空间联系的影响因素、现实状况、发展趋势进行了分析,对城市群经济空间联系的表现形式诸如航空运输联系、铁路货物交流进行了研究,强调运输网以及物流、人流方面的变化,并对大都市空间结构中的等级与非等级联系以及城市之间的扩散联系进行了分析。Francisco(1995),Si-ming Li,Yi-man shun(2001)等学者对城市群的空间通达性进行了深入研究; Edward L Glaeser(1999)运用马歇尔理论构建了城市密集区城市间相互作用的知识溢出模型,分析了知识人口的空间分布与流动特征; Simeon Djankov(2002)运用重力模型对前苏联9个俄罗斯地区,3个前苏联加盟共和国(FSU)1987-1996间的贸易流联系变化影响进行了实证分析; Hidenobu Matsumoto(2004)[1]则利用重力模型分析了航空流作用强度; Guo-qiang Shen (2004)[2]通过模型估计了大范围内的城市(节点)间的吸引力及其相互作用强度。

国内对区域空间联系的研究起步较晚,主要发生在20世纪90年代以后,研究内容多以区际联系为主,且主要集中在某一城市与所在区域或者全国的联系上; 而且偏重于对空间运输联系的研究,如周一星等(2001)[3]利用铁路货运和港口资料,分别对区际联系的开放性,区际联系的方向性和货流联系的同构性进行深度分析; 有关城市群经济空间联系的研究不多尤其是关于珠三角城市群经济空间联系的研究更少,现有的一些研究主要集中于山东半岛城市群和长三角城市群(李平华等,2005)[4]; 在研究方法上,主要采用了重力模型(顾朝林等,2008)[5],城市流强度模型(朱英明等,2002)[6],但对引力模型应用较少。因此,本文主要应用引力模型对珠三角城市群经济空间联系进行实证研究,进而提出加强珠三角城市群经济联系强度和促进其一体化的政策措施,以此增强珠三角城市群的竞争力,并为其他城市群的发展提供一定的借鉴。

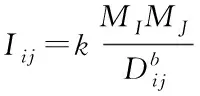

二、 模型的思想原理及构建

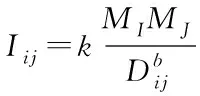

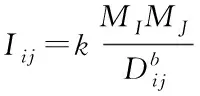

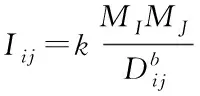

引力模式来源于牛顿的万有引力模型,是普林斯顿大学的天文学家司徒瓦特(Stewart J.Q. )首先提出来的,后来逐渐完善,形成区域科学和区位论中经常使用的基本引力模式。

式中: Iij是i,j两地之间的引力;

Mi,Mj分别为i,j两地的人口规模;

Dij为i,j两地的距离;

b为距离摩擦系数;

k为经验常数。

这一公式说明两地间人口迁移量同两地人口成正比,和两地距离的b次方成反比。b的取值影响着人口迁移的衰减速度,人们通常认为它等于2。至于应该如何给b赋值,这一直是个争议的问题。这一模型也通常用对数形式来表达:

将这一公式落到以i,j两地距离Dij的对数为横轴的双对数坐标图上,Lnk是直线的截距,-b是直线的斜率,可以看到两地的相互作用随距离的增加而下降的情况,我们称这一规律为“距离衰减规律”。引力模型在揭示两地之间人流,物流,信息流等流量方面的确具有一定现实应用性。

引力模式被提出以后,产生了深远的影响,后人以此为基础发展了众多模型,可看作是引力模式的放大和拓展。

首先是上世纪20年代和30年代,引力模型在贸易区研究中的广泛应用。1929年赖利(W.Rerllyc)对德克萨州225个城市的贸易市场进行了研究,提出两城市间的零售市场受到的城市引力为正比于城市人口数,反比于到城市距离的平方,后人称其为“赖利零售业引力法则”。

1957年哈格斯特朗(Herstrand.T)第一次将信息的概念引入到空间相互作用模型中,他指出,在人口迁移过程中,信息链的作用非常重要。早期迁移者在选择目的地时可能带有随机性,但反馈回来的信息对追随者具有很强的指示性。表达式为:

式中:Ti,j表示从出发地i到目的地j的人口迁移;

Vj为j地就业机会;

Ij为i地拥有的关于j地就业机会的信息量;

Dj表示至j地距离半径中出现的其它机遇。

该式说明信息有利于形成迁移动机,而距离只构成实现迁移的难易。所以哈格斯特朗的模式在解释人口迁移时更接近实际。

由此可见,引力模式源自万有引力公式,但它们形式上的一致并不能掩盖本质上的差异。因此,本文主要应用基本的引力模型来分析珠三角城市群的经济空间联系。

三、珠三角城市群经济空间联系实证研究

(一)研究对象概况

本文的研究对象是珠三角城市群,也即通常所说的珠江三角洲经济区。珠江三角洲经济区的形成是经济发展的客观需要,其形成之后又进一步促进了该地区的经济发展(阎小培,2004)[7]。1985年底,国务院从对外开放,促进经济发展的目的出发,在保存县级行政单位完整性的基础上,将珠江三角洲经济区确定为当时的4市13县,称为小珠江三角洲,1987年扩大为7市21县,这一区域空间有效地促进了社会经济发展。1994年广东省从区域经济一体化的要求出发,提出“珠江三角洲经济区”的概念并编制了发展规划,该区包括广州市、深圳市、佛山市、珠海市、江门市、中山市、东莞市和惠州市的惠城区、惠阳市(惠阳区)、惠东县、博罗县、肇庆市的端州区、鼎湖区、四会县和高要市等9个地级市的全部和部分。在港澳经济尤其是香港经济的有力带动下,经过改革开放20多年的发展,珠江三角洲已步入工业化中后期阶段,呈现出工业化、城市化、信息化和国际化互动共进的良好格局,是全国经济最发达、最有活力的地区之一。虽然珠江三角洲土地面积仅有5.47万平方公里,仅占全省的30.5%,但其2007年末常住人口为4724.96万人,占全省的一半; 地区生产总值达25606.87亿元,占全省的79.7%; 规模以上工业增加值为12019.76亿元,占全省的85.2%; 全社会固定资产投资总额达6909.74亿元,占全省的72%; 地方财政一般预算收入为1882.01亿元,占全省的67.6%。

(二)方法说明与变量数据

在解释城市群经济空间联系时,笔者先用前文提供的引力模型来说明。在计算城市间的相互作用力时,有学者用城市GDP总量来计算城市的吸引力,也有学者用城市人口来计算城市的吸引力。本文分别从城市的GDP总量和人口总量两个角度来计算城市的吸引力。由于珠三角地区公路系统发达,公路网交错纵横使公路交通十分便利,成为影响珠三角地区经济发展的重要因素,因此城市之间的距离我们用两市间的高速公路距离来衡量; 由于是1999年后才完成了香港澳门的回归,因此我们选择了2000年,2004年和2006年三个代表年份来计算城市之间的相互作用力随时间的变化。计算中所有数据来自《广东统计年鉴》(2001,2005,2007)和《长江和珠三角及港澳统计年鉴》(2005)。经计算,得到了大珠三角*大珠三角是指珠三角城市群加上香港和澳门。地区两两城市之间的相互作用力。

(三)结果与分析

根据表1按GDP计算的结果可知,广州与佛山、东莞的吸引力系数最高(分别为29.008和3.146),可归为第一层次; 广州与深圳、江门的吸引力系数稍小,可归为第二层次; 广州与其它城市(珠海、中山、惠州、肇庆)的吸引力系数最小,可归为第三层次。

表1 以广州为核心城市的吸引力系数——2000年

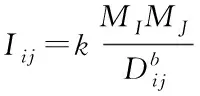

表2 以深圳为核心城市的吸引力系数——2000年

按人口计算的结果可知,广州与佛山的吸引力系数仍然最大(为297.132),可归为第一层次; 广州与东莞、江门、中山的吸引力系数稍小,可归为第二层次; 广州与深圳、珠海、惠州、肇庆的吸引力系数最小,可归为第三层次。

根据表2按GDP核算的结果可知,深圳与广州、惠州的吸引力系数最高,分别为1.489和1.086,可以归为第一层次; 深圳与东莞、佛山的吸引力系数稍小,可归为第二层次; 深圳与珠海、江门、中山、肇庆的吸引力系数最小,可归为第三层次。按照人口核算的结果可以发现,深圳与其它八个城市的关系与按GDP 核算的结果分层一致。

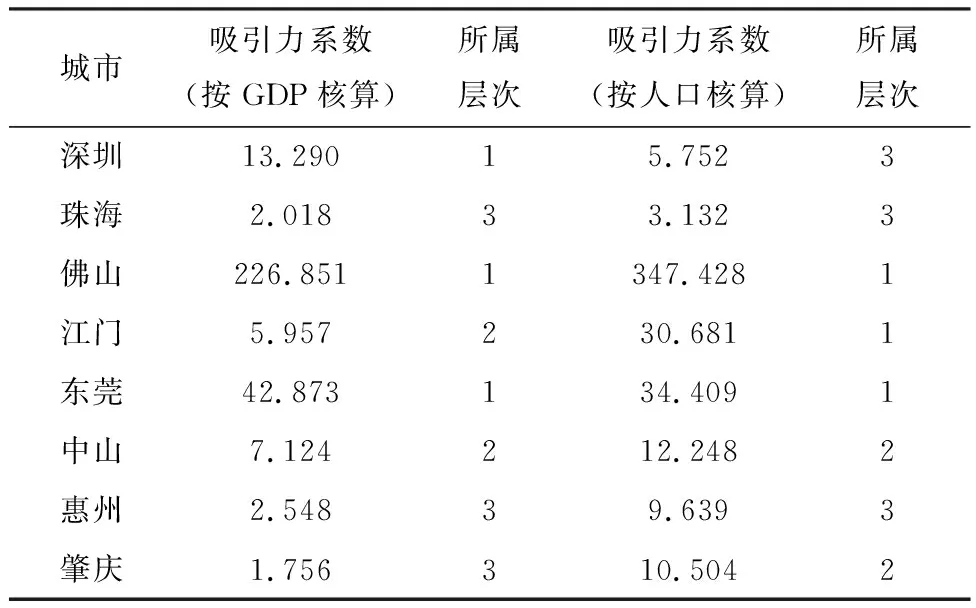

表3 以广州为核心城市的吸引力系数——2004年

表4 以深圳为核心城市的吸引力系数——2004年

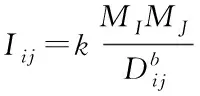

表5 以广州为核心城市的吸引力系数——2006年

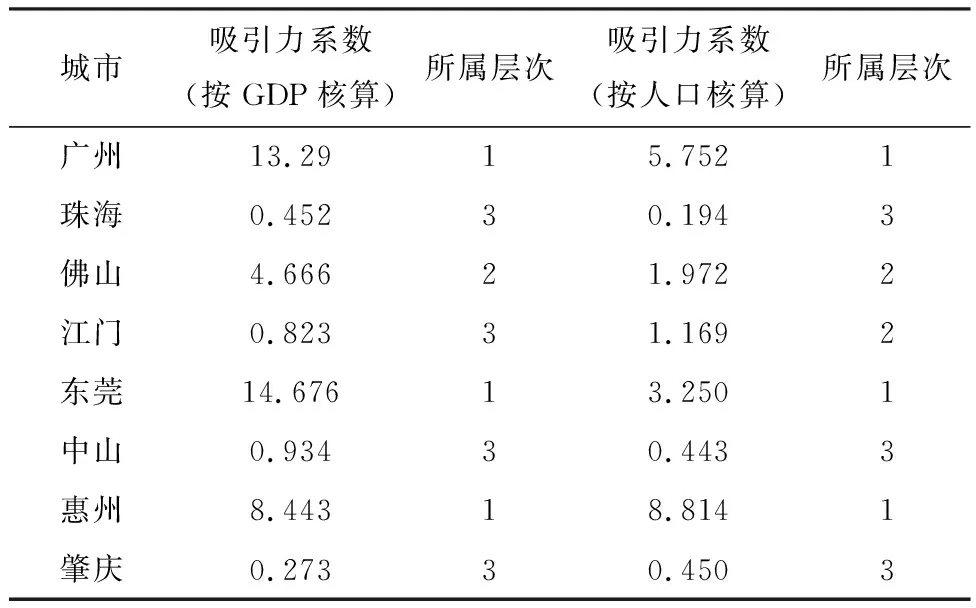

表6 以深圳为核心城市的吸引力系数——2006年

综合以上比较的结果,2000年,以广州作为核心城市而言,无论以GDP衡量还是以人口衡量,广州与佛山、东莞可以看作一个核心都市区,其中广州为首位城市。而从深圳作为核心城市而言,无论以GDP衡量还是以人口衡量,深圳与惠州可以看作另一个核心都市区,深圳为首位城市*从深圳的角度而言,深圳与广州的吸引力系数虽然较高,但是相比广州与其它城市的吸引力系数仍然较小,因此此处不把两者纳入同一个都市圈。。其它城市如肇庆、江门、中山和珠海与核心城市的经济吸引力比较弱,处于两大都市区边缘的城市。

2004年以GDP核算的结果发现,广州与佛山,东莞的吸引力系数最高,可归为第一层次; 广州与深圳,江门,中山的吸引力系数次之,可归为第二层次; 广州与珠海,惠州和肇庆的吸引力系数最小,可归为第三层次。以人口核算的结果基本与按GDP核算的结果一致(见表3)。

同时,2004年以GDP核算的结果发现,深圳与广州,东莞和惠州的吸引力系数最高,可归为第一层次; 深圳与佛山的吸引力系数次之,可归为第二层次; 深圳与珠海,江门,中山和肇庆的吸引力系数最小,归为第三层次。以人口核算的结果与按GDP核算的结果一致(见表4)。

综合来看,2004年以广州作为核心城市而言,广州,佛山和东莞仍然是一个都市区,广州是首位城市; 以深圳作为核心城市而言,深圳、东莞和惠州可看作一个都市区,深圳为首位城市; 东莞与广州和深圳的联系都在加强,但它与深圳的吸引力系数增加了3.81倍,而与广州的吸引力系数增加了3.06倍。因此,东莞与深圳的联系正在进一步强化。珠海、江门、中山和肇庆虽然与都市区首位城市的吸引力也在加强,但从其发展程度来看,仍然处于都市区的边缘地带。

2006年(见表5),从GDP核算的结果发现,广州与佛山、东莞和深圳的吸引力系数最高,可归为第一层次; 广州与中山、江门的吸引力系数次之,可归为第二层次; 广州与珠海、惠州和肇庆的吸引力系数最小,可归为第三层次。从按人口核算的结果发现,广州与佛山、东莞、江门的吸引力系数较高,可归为第一层次; 广州与中山、肇庆的吸引力系数次之,可归为第二层次; 广州与深圳、珠海、惠州的吸引力系数较小,可归为第三层次。

2006年(见表6),从GDP核算的结果发现,深圳与东莞、广州、惠州的吸引力系数较高,可归为第一层次; 深圳与佛山的吸引力系数次之,可归为第二层次; 深圳与珠海、江门、中山、肇庆的吸引力系数较小,可归为第三层次。从按人口核算的结果看,深圳与广州、东莞、惠州的吸引力系数最高,为第一层次; 深圳与佛山、江门的吸引力系数次之,为第二层次; 深圳与珠海、中山、肇庆的吸引力系数较小,归为第三层次。

综合分析,以广州作为核心城市而言,广州与佛山的经济吸引力愈来愈强,其一体化程度越来越明显,因此,可以把广州、佛山作为一个核心的都市区,其中广州为首位城市。以深圳作为核心城市而言,2006年,深圳与东莞的经济吸引力系数首次超过了深圳与广州的吸引力系数,说明东莞与深圳的经济吸引力加强。与此同时,深圳与惠州的经济吸引力正在逐步增强,因此,可以把深圳、东莞、惠州作为一个核心都市区。其它城市如肇庆、珠海、江门、中山可以看作是都市区的边缘地带。

从2000-2006年,珠三角城市群经济空间联系是一个不断强化的过程。从都市区的组成结构来看,2000-2006年广州与佛山始终是一个核心都市区; 深圳与惠州始终维持为一个核心的都市区; 对东莞而言,2000年,它与广佛都市区的经济空间联系比较紧密,随着时间的推移,到2006年,它与深圳,惠州都市区的经济空间联系越来越紧密。从都市区的首位城市分析,2000年广州与深圳的经济空间吸引力系数为1.489,到2006年,他们的经济吸引力系数为13.29,增加了7.93倍。从都市区与周边城市的经济空间联系看,两大都市区与周边城市的吸引力系数都在不同程度的增加,其中以广州为核心的广佛都市区对中山、江门的辐射程度正在加强。因此,对珠三角地区9地市而言,目前正在形成珠三角东部和中部地区经济一体化发展的深圳、惠州、东莞都市区和广佛都市区。与此同时,广佛都市区对其周边的中山、江门的辐射程度在明显增强,成为广佛都市区的直接辐射带。

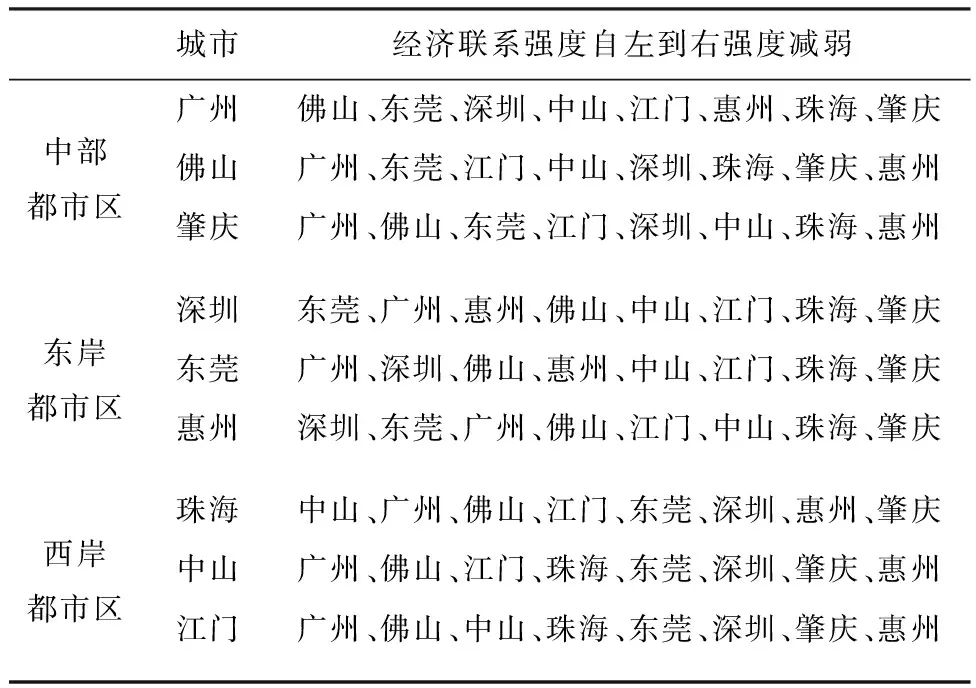

为进一步分析珠三角地区各城市的经济联系强度,笔者将各城市经济联系强度排序汇集成表7。

表7 珠三角各市经济联系强度排序

从各城市经济联系强度看,无论从GDP考察还是从人口考察,珠三角各市间的经济空间相互作用变化具有一定的相似性,基本上都由广州向外依次降低。城市群中各城市的要素基本都流向首位城市广州,与广州的联系量基本都为最大,这充分体现了广州作为珠三角中心城市的地位。佛山由于临近广州而与各市的各种联系密切。深圳虽然自身的经济水平较高,外向型经济发达,但主要与香港等外向型经济产生联系,仅对周边的一些城市有较大的影响力,与其它各市的联系强度不高。对周围地区的经济影响相对较弱,对周边地区的产业带动力有限。东莞的崛起使之与周边城市的联系逐渐加大,在如货流等方面联系有超越深圳的趋势。

西岸都市区更是只见“星星”,不见“太阳”,各市实力均衡,未出现较为明显的核心,相互之间的经济联系较为薄弱。原规划中的副核心城市珠海与各地的经济联系甚至普遍低于江门和中山,未能起到西岸增长极的作用。

因此,珠三角城市群经济空间联系还有待加强,目前,应以《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020)》为指导,加强珠三角城市群经济空间联系强度,充分发挥中心城市的辐射带动作用,优化珠江口东岸地区功能布局,推进珠江口西岸地区发展水平,以达到提高其整体竞争力,进一步发挥对全国的辐射带动作用和先行示范作用。

参考文献:

[1] Hidenobu Matsumoto .International urban systerms and air passenger and cago flows some calculations[J]. Journal of Air Transport Management,2004(10): 241-249.

[2] Guo-qiang Shen .Reverse-fitting the gravity model to inter-city airline passenger flows by an algebraic simplification[J]. Journal of Transport Geography,2004(12): 219-234.

[3] 周一星,杨家文.九十年代我国区际货流联系的变动趋势[J].中国软科学,2001(6): 85-89.

[4] 李平华,陆玉麒.长江三角洲空间运输联系与经济结构的时空演化特征分析[J].中国人口·资源与环境,2005 (1): 16-20.

[5] 顾朝林,庞海峰. 基于重力模型的中国城市体系空间联系与层域划分[J].地理研究,2008(1): 1-12.

[6] 朱英明,于念文. 沪宁杭城市密集区城市流研究[J].城市规划汇刊,2002(1): 31-33.

[7] 阎小培,曹小曙. 大珠江三角洲区域空间结构及其调控机制[J].中国发展,2004(3): 31-37 .