公共品需求对农户参加村长选举行为的影响①

高 汉,章 元

(1.华东政法大学文科科研处,上海 201620; 2.复旦大学中国社会主义市场经济研究中心,上海 200433)

公共品需求对农户参加村长选举行为的影响①

高 汉1,章 元2

(1.华东政法大学文科科研处,上海 201620; 2.复旦大学中国社会主义市场经济研究中心,上海 200433)

为了进一步考察村民是否参加选举的经济激励,我们首先提出了一个村民选举的经济激励的假说,然后给出村民对于村集体所能够提供的三种公共品的潜在需求量的度量,并基于一个来自中国农村的调查数据进行了实证检验,结果发现农户对这三种公共品的潜在需求量能够显著增加他们参加选举的概率。本文的研究直接揭示了村民是否选举的经济动因,为我们理解选举行为的决定因素、中国农村基层选举与中国农村经济发展的关系提供了重要的证据。

村民选举;公共品需求;经济激励

一、引 言

20世纪 70年代末开始推行的家庭联产承包责任制一方面促进了中国经济的发展,另一方面也为农村社会的政治发展和农民的政治参与奠定了基础。1982年宪法明确规定了村民委员会是中国农村基层社会的自治组织,从而确认了村民委员会的法律地位。从 1986年开始,中国的部分省份开始试行村民选举。而随着1998年修订后的《村民委员会组织法》的颁布实施,农民的民主权利在制度上得到了更完善的保障。对于中国这样一个农业人口占多数的发展中大国,村民选举引起了世界范围内的众多社会学者的关注和研究,这些研究对于我们理解中国农村的基层民主制度的决定因素和它对于社会经济的影响具有重要意义。本文主要的研究目的则是进一步从理论角度挖掘村民参加选举的经济激励,并利用中国的微观数据进行实证检验。

从下文的文献综述我们将会看出,现有研究所关注的村民是否参加选举的因素主要是他们所面临的经济环境以及个人特征,而这些研究所无法回答的一个重要问题是:“村民为什么要参加选举?”这是一个看似浅而又浅但又不得不问的问题,因为它直接关系到我们对于村民选举为什么能够改变被选举的村领导的行为和决策的理解。我们有理由相信被选举的村干部会调整村集体的公共支出结构,但是现有理论却无法回答如下问题:被选举的村干部会如何调整投资或支出结构?他们的调整是否一定会有利于大多数村民?如果投资决策在不同的村民之间有分歧时会出现什么结果?另外,现有研究虽然发现了各地经济发展状况对于村民选举行为具有重要影响,但是我们却面临着如下重要的事实 (Oi and Rozelle,2000;Oi,1996):第一,工业化和集体经济程度较高的农村的村民参与选举的热情并不高;第二,在那些外出务工人数不多且以土地收成为主的农村,村民参加选举的积极性很高;第三,农村的产业结构也会影响村民的选举参与决策。所以,本文希望对这些事实给出进一步的理论解释。在展开理论解释和实证研究之前,我们首先针对现有的文献进行简单的综述。

二、文献综述及理论假说

(一)文献综述

目前国内外有很多学者从经济学、社会学、政治学等不同的领域出发对中国的村民选举进行了研究。从经济学的角度看,这些研究主要分成两大领域,即村民选举的经济影响以及村民选举行为的决定因素。

经济学家对于村民选举的经济影响的关注点之一就在于它是否有利于直接或间接提高村民的福利水平和有利于农村社会经济的发展。例如,Zhang et al.(2004)基于浙江省的研究发现,村民选举显著增加了村庄的人均公共支出,同时也减少了人均税费筹资额;刘荣 (2008)基于 1987-2000年的一个面板数据研究了村民选举对村级公共支出和管理效率的影响,发现村民选举能够有效地提高村庄公共支出,并减少管理费用。王淑娜和姚洋 (2007)运用 1986-2002年 48个村庄的面板数据研究了村民选举对村委会问责、地方财政以及国家税收的影响,发现村民选举增加了村庄预算中公共支出的比例,减少了行政支出以及上交给乡镇政府的份额。当然,村民选举对于公共品投资的增加并不是无条件的,例如张晓波等 (2003)的研究发现:村民选举有助于村集体收入的增加,且主要来自于企业上缴的税收,但是私有化却增加了村集体向企业征税的难度,所以他们认为单靠村民选举不一定能增加村财务支出中公共投资的比例,而只有真正实现决策权的分担以后,公共支出中用于公共投资的比例才会增加;另外,Kennedy et al.(2004)的研究发现,相对于政府指定候选人,由村民提名的选举所产生的村干部在关于土地分配的决策中对村民更加负责任。

关于村民参加选举的影响因素,经济学家们的研究大多发现:经济发展水平、产业结构、社会资本、村民的个人特征等都对是否参加选举具有重要影响。例如,O’Brien(1994)的研究发现,农村经济发展水平和农村政治参与度呈正向关系,在经济状况较好的地区,农民的政治参与度比经济发展滞后的地区要高,但 Lawrence(1994)根据河北省的调查却提出了相反的观点;Oi and Rozelle(2000)的研究则发现,在工业化和集体经济程度高的农村,村民和村干部的选举参与热情都不高,而在那些外出务工人数不多且以土地收成为主的村,村民参加选举的积极性就很高;另外,也有研究发现,农村产业结构以及同外界之间的联系也会影响村民的选举参与决策 (Oi,1996),还有研究发现社会资本对于村民是否参加选举具有重要影响,例如孙昕等(2007)的研究发现,村民对基层政府的“政治信任”越高,其参与选举的倾向就会更高;类似地,胡荣 (2006)的研究也发现,社团因子和社区认同因子对村民的政治参与起着积极的作用。最后,也有很多研究考察了村民的教育水平、年龄、性别、是否是党员等个人特征对于他们是否参加选举的影响 (肖立辉,1999;胡荣,2006;胡荣和王泉超,2008)。

(二)理论假说

从上面的文献综述中我们可以看出,我们还面临着很多重要问题需要进一步回答:村民为什么要参加选举?为什么工业化和集体经济程度较高的农村的村民选举参与热情不高?为什么那些外出务工人数不多且以土地收成为主的村的村民参加选举的积极性很高?以为什么农村产业结构也会影响村民的选举参与决策?这些问题的背后其实隐藏着一个重要的机制:村民作为理性的经济人,他们参加选举的行为必然具有某种经济激励,而这种经济激励机制的存在可以联通关于村民选举的两大研究问题:第一,什么因素影响村民参加选举;第二,为什么选举会改变被选村干部的行为。联通这两个问题的机制在于:具有某种经济激励的理性村民决定是否参加选举,决定参加选举的村民通过选票选择村干部或者改变被选举村干部的决策,被选举村干部的决策要针对选民的经济激励做出调整,或者对为了吸引选票而作出的承诺做出兑现,如果不对选民的经济激励做出反应,或者不兑现承诺,他们将会惩罚(比如声誉的谴责等)或落选。本文将从这一角度出发对上述问题给出一个初步的回答,下面我们首先展开理论分析并提出本文的理论假说。

我们都知道,村委会的一个重要功能就是为村民提供公共产品,例如小学 (或中学)、诊所、水利设施、道路、治安管理等,而村委会的重要领导——村长是否是被选举出来的,会对村集体的公共品供给决策产生重要影响,这一点早已被大量研究所证实。所以,我们可以推断:如果一个村集体不能够为某个村民提供他所需要的公共品,那么这个村民就没有什么经济激励去参加选举,比如一个大部分成员经常外出打工的农户对于本村的水利设施和道路可能有很低的需求,所以他们的家庭成员可能没有什么经济激励去通过自己的选票去改变村长并改变村集体对于水利设施和道路的投资;类似的,一个子女都已经进入了高中阶段的家庭,对于村集体是否提供和提供多少对村小学的公共投资可能并不关心,所以这样的家庭也没有太多的激励通过选票来改变村集体对于小学的投资决策。基于不同村民对村集体的公共品的需求异质性,我们可以推测:对于村集体所能够提供的公共品具有不同的潜在需求会导致不同村民对于是否参加选举具有不同的激励;对村集体所能够提供的公共品的潜在需求水平越高,村民就越有激励参加选举,因为只有通过参加选举来改变被选村领导的行为,才有可能使得村集体更好的满足他们的公共品需求。

基于上述分析,本文将重点分析村民对于村集体能够提供的三种公共品的潜在需求水平对于他是否参加选举的决策的影响:水利设施、诊所和小学。为了检验这三种潜在需求的影响,我们在实证中给出如下的度量方法:第一,我们用农户上一年度来自于农业的人均收入来度量他们对于村水利设施的潜在需求水平,这样做的理由很简单:一个农户进行的农业生产越多,就越需要公共水利设施为其农业生产提供服务,若农户主要从事非农业生产而不需要本村的水利设施,这个村集体是否提供或提供多少水利设施对他们的福利水平几乎没有什么影响;第二,我们用农户上一年度的医疗支出来度量他们对于村诊所的潜在需求水平,理由在于:一个农户的医疗支出越多,则说明该农户经常有家庭成员患病,所以他们就会对能够提供便利的医疗服务的村诊所具有较高的需求水平,反之,家庭成员大都非常年轻而健康的农户 (这样的农户有很少的医疗支出),对于村集体是否提供服务于村民的诊所可能不会那么关心;第三,我们用农户有 13岁以下儿童的数量度量其对于小学的潜在需求水平,这是因为在中国农村,小学一般由所在村的村集体提供 (或者提供部分资助用于校舍维护以及学校的日常运转),如果农户有或将来会有要上小学的儿童,他们自然会希望村集体加大对于村小学的投资力度,比如维修教室或者发放更高的工资水平以提高民办教师的待遇,或者吸引更好的教师到来教学等;而没有适龄儿童的农户,对于村集体是否会采取积极措施增加村小学的投资并不会有积极的态度。总之,不同的农户对于村集体所能提供的不同公共品会具有不同的潜在需求,而这些需求必然会给他们是否参加村民选举的行为带来重要影响。

我们可以基于上述理论分析提出本文的理论假说:对于上述三种公共品的潜在需求水平越高的农户,其家庭成员就越有激励参加村民选举,反之则反。下面我们利用一个来自中国的农户调查数据进行实证检验。

三、实证分析

(一)数据来源

本文使用的数据来源于中国人民大学社会学系和香港科技大学社会科学部联合主持的 2005年中国综合社会调查(CGSS)。此次调查采取多阶段分层抽样的方法,在全国 26个省市、100多个区县中随机抽取了10151个家庭,然后在每个家庭中选取一个成年人作为被调查者。本文则使用了该调查中的农村样本,其中对应的村信息来自与农户相对应的村干部问卷调查数据。

(二)变量定义与统计描述

表 1 变量的定义

表 1提供了本文的实证分析所需要的全部变量的定义,其中,“election”是因变量,即被调查者是否参加了上一轮的村民选举;“irrigation”、“clinic”和“pschool”是本文所关心的三个自变量,它们分别度量农户对于村集体提供的公共品的潜在需求水平。除了上述三个变量之外,我们将在回归中控制其他两类变量,一类是被调查者的个人特征,包括年龄、年龄的平方、教育年限、性别、婚姻状态、是否党员等;第二类是被调查者所在村的经济和地理环境,包括所在村的人均收入水平、到乡镇和县城的距离等。另外,我们还同时控制了被调查农户在上一年度所缴纳的税费及东部和中部地区虚拟变量。之所以控制税费,是因为从理论上讲,村集体和上级政府征收的税费可能是村集体用于公共品投资的重要部分,它的数量会直接影响到村民是否参加选举。

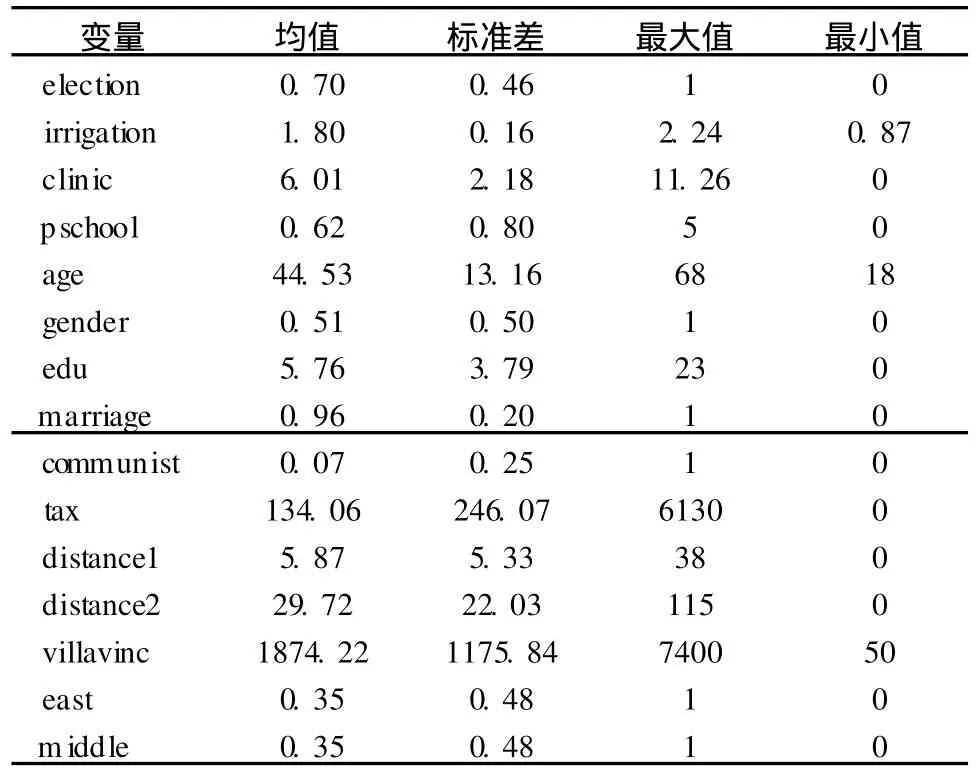

表 2 变量的统计描述

表 3 实证模型回归结果

表 2提供了各个变量的统计描述,从中可以看出:在 2005年,有 70%的被调查者参加了上一轮的村民选举,他们的平均年龄为 44.5岁,平均教育年限将近6年,被调查的样本中的男性和女性基本相当,绝大部分被调查者都已婚,7%的被调查者是党员。下面我们利用上述数据检验本文提出的假说。

(三)实证检验

由于被解释变量是被调查者是否参加了村民选举,所以我们将采用非线性的 Probit模型和 Logit模型,之所以同时使用两种模型,是因为 Probit模型要求方程的残差是正态分布,而这个假设往往未必一定能够满足,所以我们也同时使用Logit模型以比较计量结果的稳健性。表 3报告了模型的回归结果。

从表 3中可以看出,无论是在 Probit模型中还是在Logit模型中,我们所关心的三个自变量都至少在5%的程度上显著,而且其他变量的符号以及显著性在两个模型中的差异也都不大,所以,我们可以从这些回归结果中得出如下结论:对于水利设施、小学和诊所这三种公共产品有较高潜在需求的村民会更有积极性参加村民选举,所以本文提出的假说无法被推翻。另外,我们还可以从其他控制变量的回归结果中得出一些有意义的结果:首先,年龄的一次项显著为负而二次项显著为正,说明年龄与参加选举的概率成 U形关系,但是由于调查样本的最小年龄也为 18岁,根据一次项和二次项计算的拐点也远远小于 18岁,所以这其实表明年龄的增长会显著增加村民参加选举的概率;其次,男性、已婚村民和党员相对于女性、未婚和非党员村民而言,参加选举的概率更高,教育水平的提高能够提高村民参加选举的概率,这些结果与现有其他研究的结果都保持一致。

综合上述回归分析,我们发现,本文度量的村民对于三种公共品的潜在需求水平对于他们是否参加选举都具有显著的促进作用,这一结果蕴涵的启示在于:对于村集体所能够提供的公共品的潜在需求水平越高,村民就越有激励参加选举,因为只有通过参加选举,才有可能改变村集体对于公共产品的供给行为,从而对大多数选民有利。本文的理论分析与实证检验结果直接而清晰地揭示出了村民是否参加选举的经济激励,加深了我们对于村民是否参加选举的决定因素的理解,也同时为我们理解为什么村民选举会影响村集体的公共品供给决策和有利于经济发展提供了证据。

四、总 结

虽然有很多经济学文献考察了中国农村选举的影响因素及其对于村集体公共品投资的影响,但是却很少有研究回答“村民为什么会参加选举?”这一简单而重要的问题。本文的研究则填补了这一空白,我们首先提出了一个关于村民选举的理论假说,度量了村民对于村集体所能够提供的三种公共品的潜在需求水平,然后基于 2005年的 CGSS调查数据进行了实证检验,结果发现:农户对这三种公共品的潜在需求水平确实能够显著增加他们参加选举的概率。另外,本文的结论也为回答如下问题提供了一个视角:为什么工业化和集体经济程度高的农村的村民选举参与热情不高?为什么那些外出务工人数不多且以土地收成为主的农村的村民参加选举的积极性很高?为什么农村产业结构也会影响村民的选举参与?本文的结论表明:由于工业化或集体经济程度的不同的,以及由于外出打工农户比例的不同,导致不同地区的农户对于村集体所能提供的公共品有着不同的潜在需求,那些更多地“离土”或“离乡”的农户对于村集体所提供的水利设施、小学和诊所的潜在需求水平更低,所以,他们参加村民选举的积极性自然就不同。

本文的研究直接揭示了村民是否参加选举的经济动因,并且联通了这个领域内的两个问题:村民为什么要参加选举以及为什么选举会影响决策,本文的分析揭示了村民因为对村集体提供的公共品的需求而参加选举,从而他们的选票可以影响被选举领导的决策对他们的需求做出反应,所以,村民选举能够对地方经济发展产生积极的影响。这一分析为我们理解村民选举行为的决定因素提供了经验证据,同时也为公共政策的制定和理解中国农村基层民主与经济发展的进程提供了重要的证据。最后需要说明的是,数据的可获得性限制了本文的实证研究,如果有农村税费改革前的调查数据,我们可以更容易地揭示村民对于各种公共品的需求的影响机制。尽管如此,本文的理论假设和检验对于其他选举的研究或者在数据可获得的情况下的研究具有重要的启示意义。

①Kennedy John James,ScottRozelle,Shi Yaojiang(2004),“ElectedLeaders and CollectiveLand:Far mers’Evaluation ofVillage Leaders’Performance in Rural China,”Journal of Chinese Political Science,Vol.9,No.1,1-22.

②Lawrence Susan V.(1994),“Village Representative Assemblies:Democracy,Chinese Style,”Australian Journal of Chinese Affairs,Vol.32,61-68.

③Gan Li,Lixin Xu and Yang Yao(2006),“Health Shocks,Village Elections,and Long-ter m Income:Evidence from Rural China,”NBER Working Paper.No.12686.

④O’Brien Kevin J.(1994)," Implementing PoliticalReform in China’sVillages,”TheAustralian Journal of ChineseAffairs,Vol. 0,No.32,33-59.

⑤Oi Jean(1996),“Economic Development,Stability and Democratic Village Self-Government,”in Maurice Brosseau,Suzanne Pepper,and Tsang Shu-ki,eds.,China Review,Hong Kong:The Chinese University Press.

⑥Oi Jean and Scott Rozelle(2000),“Elections and Power:The Locus ofDecision-Making in Chinese Villages,”China Quarterly,Vol.162,513-539.

⑦Zhang Xiaobo,Shenggen Fan,Linxiu Zhang,Jikun Huang(2004),“Local Governance and Goods Provision in Rural China,”Journal of Public Econom ics,Vol.88,No.12,2857-2871.

⑧胡荣:《社会资本与中国农村居民的地域性自主参与——影响村民在村级选举中参与的各因素分析》,《社会学研究》, 2006年第 2期。

⑨刘荣:《中国村庄公共支出与基层选举:基于微观面板数据的经验研究》,《中国农村观察》,2008年第 6期。

[10]孙昕,徐志刚,陶然,苏福兵:《政治信任、社会资本和村民选举参与——基于全国代表性样本调查的实证分析》,《社会学研究》,2007年第 4期。

[11]王淑娜,姚洋:《基层民主和村庄治理——来自 8省 48村的证据》,《北京大学学报》(哲学社会科学版),2007年第 2期。

[12]肖立辉:《影响村民投票的因素分析》,《汕头大学学报》(人文科学版),1999年第 3期。

[13]张晓波,樊胜根,张林秀,黄季焜:《中国农村基层治理与公共物品提供》,《经济学》(季刊),2003年第 2期。

D422.67 [文献标识码 ]A [文章编号]1003-8353(2011)05-0133-05

高汉,华东政法大学文科科研处,复旦大学经济学博士;章元,复旦大学经济学院经济学博士。

①作者感谢教育人文社科重点研究基地重大项目《中国反贫困战略的转变:贫困脆弱性的视角》及复旦大学中国国际竞争力研究基地 985项目、上海市重点学科建设项目(B101)分别对本文所提供的部分支持;本文属于复旦大学当代中国经济与社会工作室系列研究成果之一。

[责任编辑:韩肖奉]