用彼之言语,以叙我之性情

——试论赖山阳的汉文

王 标

(日本大阪市立大学,日本 5588585)

海外汉学研究

用彼之言语,以叙我之性情

——试论赖山阳的汉文

王 标

(日本大阪市立大学,日本 5588585)

日本江户时代后期汉学家赖山阳的《日本外史》曾对明治维新产生过巨大的影响,同时也是一部颇有争议的史著。除了史实考证以及体裁等史学问题之外,对于赖山阳汉文中的日本化倾向,后世的评价也经历了一个从否定到肯定的过程。对此,必须回到赖山阳的话语世界,探讨它与荻生徂徕的“华音”、本居宣长的“国学”等江户时代中后期有关汉文的其他话语的关系;并根据《赖山阳文集》中出现的中国文学家人名、汉籍书名及出现次数等资料,揭示赖山阳的知识世界,藉此分析由此构筑起来的汉文创作的文化实践,即赖山阳的文章论。最后,通过考察赖山阳对同时代清朝文学(尤其是袁枚)的认识,探讨江户时代后期汉学家对日本汉文的自我认识(自我定位)。

赖山阳;江户时代;汉文;自我认识

一 明治以降的赖山阳评价

赖山阳(1781-1832),名襄,字子成,幼名久太郎,号山阳外史、三十六峰外史。日本安艺(今广岛县西部)人,父赖惟完,号春水,是当时著名的朱子学者。赖山阳18岁时,随叔父赖杏坪游学江户,进入当时的最高学府昌平黉(昌平坂学问所)学习,然未满一年而归。归乡之后,据说得了忧郁症,品行不修,遂于宽政十二年(1800)脱藩出奔京都,后被强行带回,剥夺嫡子身份,从此幽居反省近十年,直至文化六年(1809)被他父亲的朋友菅茶山(1748-1827)收领进入福山藩(今广岛县东部)的藩校廉塾执教。然而仅仅一年之后,赖山阳不顾众人挽留,再度出走京都。之后,以开塾授徒、鬻文卖字、讲学著述终生。

赖山阳的毕生事业是他用汉文撰写的自平氏至德川氏诸氏执政的武家政治的兴衰史《日本外史》。该书最初成稿于十年幽居期间,最终修订完成于文政九年(1826),前后历时20年。书中体现大义名分和尊皇贱霸的儒家史观,对幕末的王政复古以及后来的明治维新产生了巨大影响。*明治维新三杰之一的木户孝允(1833-1877)认为维新志士“能慷慨忠愤、殒命于国事,鼓舞海内之士气,当该言及山阳著外史之功”。日本的首任内阁总理大臣伊藤博文(1841-1909)也指出:“我长州藩立勤王之志,多在外史之功。”转引自赵建民《赖山阳的〈日本外史〉与中日史学交流》,《贵州大学学报》,1992年第2期,第76页。然而,在其问世之初,批评的声音似乎要多一些,其中包括对赖山阳汉文水准的质疑,即所谓的“和习”问题。例如,帆足万里(1778-1852)曾讥讽说:“赖生所作,无论文字鄙陋,和习错出,加以考证疏漏,议论乖僻,真可以覆瓶酱。渠以是横得重名,真可怪叹。”[1](P.681)

何谓“和习”?根据神田喜一郎的定义,“指日本人所特有的构思方法或表现手法,或是源于日语的语言特征而带来的句法缺陷,或是由于汉字的和训而产生的汉字误用,这些出现于日本人的汉诗文之中,带有日本人特征的东西,就称为和习”。[2](P.102)

不过,明治以降,对赖山阳汉文的评价基本上转而持肯定的态度。德富苏峰(1863-1957)主张日本汉文的发展经历了如下的一个过程:林罗山的和习→荻生徂徕的汉习→赖山阳的日本化,他认为赖山阳的“和习”是一种有意图的积极进行日本化了的汉文:

他能够在汉文里使用日本风格的文字语句,而且是刻意使全文的声调得到强化,或是使色彩变得更加鲜明。这与罗山等人在不知不觉中运笔作文而无意识地露出所谓和习者,岂可同日而语。这在《日本外史》中随处可见。他自谓“如邦俗语,却有直用足见本色者。凡此非权度精切者,不可与之语也”。*赖山阳原文见《书伯夷传后》,《赖山阳全书》第1部《文集·山阳先生书后》卷中,东京:国书刊行会,1931年,第57页。所谓“邦俗语”,如《源氏记》中的“欲食者先器”、“野猪而介者”,《织田记》中的“胆生毛”等。他不仅是写文章的行家里手,而且是备尝其中甘苦的人。[3](P.230)

德富苏峰的发言背景是日本明治大正以来进步主义和文化主义思想的高扬,关于语言的话语空间已经发生了变化,以往作为典范的“中国”(包括中国的汉文)已经不再是价值判断的核心。森田思轩(1861-1897)更具体地指出,《日本外史》之所以让人觉得有很多“和习”,是因为日本汉文是以训读为前提书写的,它追求的是训读时的音声悦耳,他把“和习”界定为内在于汉文之中的“风调”(melody)。[4](P.225-230)

德富苏峰和森田思轩都强调了赖山阳汉文(训读)的节奏感,其中一个很大的原因,应该是明治以降今文体(汉文训读体)的出现,才使得这种节奏感被人重新发现,并被赋予了国语的价值。问题是,赖山阳汉文的节奏感是自觉还是暗合?要解决这个问题,就需要回到赖山阳,看看赖山阳以及同时代的汉学家是如何书写汉文的,从中理解他们的种种心得和苦恼。所以,本文试图回到赖山阳的话语世界,探讨它与荻生徂徕的“华音”、本居宣长的“国学”等江户时代中后期有关汉文的其他话语的关系;并根据《赖山阳文集》中出现的中国文学家人名、汉籍书名及出现次数等资料,揭示赖山阳的知识世界,藉此分析由此构筑起来的汉文创作的文化实践,即赖山阳的文章论。最后,通过考察赖山阳对同时代清朝文学(尤其是袁枚)的认识,探讨江户时代后期汉学家对日本汉文的自我认识(自我定位)。

二 “钟吕之飨爰居”:荻生徂徕和赖山阳

江户时代被称为日本近世的文艺复兴时期,是由儒者主导的汉文学的全盛时期,尤其是元禄以降,由纯粹的儒者渐生出所谓文人气质,日本的儒学与文学自是判若二途,其始作俑者,就是荻生徂徕(1666-1728,字茂卿)。徂徕的出现,对日本汉诗文的飞跃性发展起了推波助澜的重要作用。晚清学者俞樾(1821-1906)强调徂徕在日本汉诗诗风变迁中的重要地位:“东国之诗,至徂徕而一变。”[5](P.33)尤其值得注意的是,他注意到,“东国之书,每行之旁,多有译音,惟徂徕无之。朝鲜人成龙渊谓:即此一端,可知茂卿为豪杰之士”。[5](P.5)

俞樾此处所称“译音”,就是日本汉文训读法中特有的“返点”(读音顺序符号)和“送假名”(跟随在汉字后面,指示该汉字的词性或读音)。依靠“返点”与“送假名”,使汉文的词句仍保留汉语的形态,而在阅读时,语序与读音都转换为日语。可以说,训读法就是保留原文形态的一种翻译,是一种与日常语言不同的人工语言。

徂徕对训读法持批判的态度,指出“此方学者以方言读书,号曰和训,取诸训诂之义,其实译也,而人不知其为译矣。但此方自有此方言语,中华自有中华言语,体质本殊,由何吻合?是以和训回环之读,虽若可通,实为牵强。”[6](P.24)他认为日本儒者学习汉文的本意是探求圣人之教,而圣人之教存在于用汉语书写的诗书礼乐之中。通过“和训”获得的,只能是“黄备氏(发明训读法的吉备真备,695-775)之诗书礼乐”(伪真理),而不是“中国之诗书礼乐”(真理),这种以假乱真的祸害甚至大于原本的语言不通(“则其祸殆乎有甚于侏离舌者也哉”)。诚然,两种不同语言之间的翻译,原本至多只能是近似化的过程,译文与原文之间不产生过剩意义的理想化翻译是不可能的。为了避免出现这种弊害,徂徕提出只有“口耳不用,心与目谋,思之又思,神其通之,则诗书礼乐,中国之言,吾将听之以目”,才可以“通天下之志”,最终达到“东海出圣人”。[7](PP.3-6)他在指出中国与日本之间存在着语言的非连续性时,使用了一个比喻:

则吾东方之民又奚适?亦唯言语异宜,钟吕之飨爰居。彼谓之侏离舌者,吾眎犹彼。[7](P.3)

“钟吕之飨爰居”的典故出自《国语·鲁语上》和《庄子·至乐第十八》。徂徕认为,汉语与日语就像钟鼓与爰居的关系一样,彼此原本是异质的非连续性的他者语言;但是,日本的儒者却错误地以“和训”来模糊二者之间的界线,造成连续性关系的假象。所以他认为应该以华音直读的方法来读解中国文献,这样才能完全忠实于原著。也就是说,既然中国的诗书礼乐是形成于古代中国的理想共同体内部的历史构成物(“中国之所有,四海之所无”),置身于共同体外部的人不可能了解由内部生成的事象,要想获得同质的共同性感觉,只能通过模仿性的同化和回归。换句话说,中国的诗书礼乐只有通过古代汉语为媒介才可以避免产生过剩的意义,而获得真正的理解。

徂徕的新方法遭到了其他儒者的反对,因为当时的儒者既不会说,也没有必要说汉语。他的华音说以及模仿明七子的古文辞学,被视为越境的模仿,所谓“事事欲模汉人,字字欲拟汉人”[8](P.4),侵犯了民族意识中本应坚守的边境。赖山阳也是华音说批判者之一,他在写给门人小野泉藏的《答小野泉藏论诗律书》中,谈到了该不该学华音的问题。

赖山阳根据自己此前旅居长崎两个月的经验(与长崎清客杨兆元、陆如金等人的交游),认为“华音不足学,八病不足拘,以其在彼已废歌唱也。而强说之者,舌官骄人之具耳”,尽管在诗歌的格律上应该遵守中国的标准,但是,华音则不必学:

音节谐否,不待华音者,本书已言之矣。更有一证,试取明清人评古诗者览之,曰某篇有调者,我亦觉其有调,曰某字不响者,我亦觉其不响。如袁仓山论“群山万壑赴荆门”,不可改“群”为“千”,诵而味之,信然。非意有异同,所争音节而已。是故诗之惊心动魂总在吟诵之际,不必待细绎其义,而涕已坠之。是知声音之道,和汉无大异也。假令浮切不差,如译家所言,而歌以华音,闻以邦耳,是亦爰居钟鼓,何感情之有?[9](PP.369-370)

“诗之惊心动魂总在吟诵之际,不必待细绎其义,而涕已坠之”,赖山阳此处所谓吟诵,指的是“素读”,即根据汉文原文上标注的返点和送假名,进行朗读,这是当时汉文教育中最基础的学习方法。如前所述,训读是一种与日常语言不同的人工语言,它的节奏(音节)既不同于汉语的节奏,也不同于日语日常语言的节奏,但是,通过童蒙时期的“素读”教育,训读的节奏作为独特的节奏被身体化。因而,能够在“细绎其义”之前,感受到由非日常语言节奏带来的非日常的铿锵昂扬或缠绵悱恻的美感。所以,赖山阳认为“声音之道,和汉无大异也”。

问题是,倘若像“译家”那样,用日本人听不懂的华音来吟诵的话,那将会如何呢?其结果肯定无异于“钟吕之飨爰居”。既闻之茫然,不知所云,那么,诗歌里的情感何以传达?

概括地说,荻生徂徕和赖山阳最根本的分歧点在于:徂徕是站在“解释者”的立场,而赖山阳则站在“作者”的角度。解释者需要进入文本的“内部”(事物与言语的统一体),与作者(圣人)获得共感。而赖山阳考虑的是怎样“用彼之言语以叙我之性情”[9](P.367),汉文只是一种藉以表达自我思想情感的工具。

在近代之前的日本,其书记系统大致可分为“纯汉文”、“变体汉文”、“假名文”、“汉字假名混杂文”等数种。但是,作为高度文明之载体的汉文,是具有价值规范的高级语言,因而具有普世性。例如,赖山阳在《续八大家文读本序》中,提到自己撰写《日本外史》到丰臣秀吉的传记时,“盖有投笔而叹者”:丰臣秀吉出兵朝鲜时,有人提议让通晓汉文者从军出征,但丰臣秀吉笑着说:“恶用汉文为,吾直将使彼用我文耳。”*事在《日本外史》卷十六《德川氏前记·丰臣氏下》。赖山阳认为假使当年丰臣氏有通晓汉文者作参谋,“能得彼之要领,而施我机宜,不至如当日之失乎肯綮、祸结不解必也”。所以,他总结说:

夫我非无文也,而终不及彼。资于彼,用于我,何为不可?苟以我所自有为足乎,虽所谓药物,不必须彼之参、茋、硝、黄。参、芪、硝、黄之必须于彼,可以知文亦必须于彼也。要以其辨是非,别利害,言之简明,传之不谬者。汉文之用,宁可废哉。[9](P.458)

他承认日文在表达上不如汉文来得简洁准确,但是,充其量只是取资和借用,反对全盘汉化(如荻生徂徕)。同时,亦反对本居宣长“国学派”的刻意排斥汉文。

本居宣长(1730-1801)认为唯一能够正确地记述本国诸神创世的典籍,不是《日本书记》,而是《古事记》。因为前者是用汉文书写的,是站在中国的角度来审视日本的历史;而后者只是借用汉字表音,实质上保留了日本上古时代的口语,“未加丝毫自作聪明”[10](P.288),故而最为可信。在意识形态上,他主张以“和魂”(日本人固有的心性)对抗“汉意”(中国式思维样式)。但是,正如酒井直树氏指出的那样,在本居宣长的著作里刻意使用的文体本身,尽管试图通过排除起源于汉语的发音,以使语言更为本土化,但是,他的这种尝试几乎是绝望的。因为表音符号和表意符号已经完全融入日语之中,如果把所有表意元素都剔除掉的话,书记系统将彻底崩溃。[11](P.380)

作为儒者的赖山阳,首先在思想上不可能接受本居宣长的神道思想。在对待汉文的态度上,其主张亦截然相反。他在《读本居氏家言》中说:

余尝谓王迹熄而神道兴,当其盛时,谁敢举祖宗之事,哓哓树门户哉?如近时本居氏,尤甚者也。余尝谓其徒弟曰:“子之师,幸不出八九百年前耳。若然,必不免议王宪之诛。”又谓之曰:“子等小视我邦,故介介然抑汉扬和为务,如余以为我邦至大,取四外所贡文籍,以为我用,何敢以汉为对。”其人爽然。[12](PP.76-77)

“王迹熄”云云,最早出自《孟子·离娄下》“王者之迹熄而《诗》亡,《诗》亡然后《春秋》作”。但是从“王迹熄而神道兴”整句以及后文所要表达的意思来看,我觉得更像模仿元代王渐《穆天子传序》*《赖山阳文集》中虽然没有提及《穆天子传》,但是,《穆天子传》在日本并不陌生,大约成书于宽仁2年(1018)的《和汉朗咏集》就已经出现了使用《穆天子传》典故的汉诗作品,如菅原文时《韵鸟声管弦》诗中有“周穆新会,西母之云欲归”句(《和汉朗咏集》卷下)。中的“王迹熄而圣言湮,处士横议而异端起”。也就是说,在他眼里,本居宣长的所谓国学乃是一种异端思想,并且是一种狭隘的小国思想,刻意的“抑汉扬和”实质上是潜意识中的自卑心理在作祟。他主张,在文化上应该采取普遍主义、拿来主义,这才是文化大国应有的姿态。而且,他还认为,作为儒教之本质以及文化之核心的“道”是普世性的,非一国所私有,“今天下之仁义也,儒者指而私之曰:是汉之道也。有称国学者,斥而外之,曰是非我之道也。皆非也。道岂有彼此”?[13](PP.21-22)荻生徂徕“事事欲模汉人,字字欲拟汉人”以及本居宣长刻意提倡“和魂”的做法都是错误的。

那么,在诗文创作实践中,赖山阳是怎样处理汉文(形式)和性情(内容)之关系的呢?前引赖山阳在写给门人小野泉藏的书简中,谈到既然使用汉文这种文体,就不得不依照汉诗文的一定规矩,但是,他接着说:“但就其规矱中,必避其病之最可忌者,其故设险艰者,不必学可也。”这是就汉诗而言,汉文的情况亦然。荻生徂徕曾经指出,日本人在书写汉文时应遵守三条戒律:第一,戒和字(同训异义字);第二,戒和句(词序颠倒);第三,戒和习(语气声势不类中华)。赖山阳的汉文在避免和字、和句上,作到了彻底防患。例如,他在撰写《日本外史》的时候,曾向友人借阅皆川淇园(1735-1807)《史记助字法》作参考。[9](P.135)但是,对荻生徂徕所谓的“和习”*后世对“和习”的定义要比荻生徂徕来得广义。因而,徂徕的“和习”,如果换一个词来表达的话,或许应该称为“和意”。并不十分在意,因为他觉得“生于日东之儒,其职分在于较量和汉时势人情,所谓西土之圣训应合我邦之时宜,为此君民之理所当然也”[3](P.105),他在汉文中表现的是日本人的精神气质。还有更重要的一点,前述森田思轩指出《日本外史》乃是以训读为前提书写的,它追求的是训读时的音声悦耳。

原则上,训读原本是为阅读而发明出来的技法,然而,它也介入到写作之中。若将“汉文原文”→“训读文”→“和汉混合文”→“日文”(意思理解)这个过程的顺序颠倒过来,从原理上,又可以还原到汉文。事实上,在当时的学校教育中,就有这种被称为“复文”的训练。

赖山阳曾谈到自己在撰写《日本外史》时,对《史记·项羽本纪》的模仿:

《史记》百三十篇,篇篇变化,然求其局势尤大、法度森严者,在《项羽纪》。要观其大开合处,然不逐段细绎,其大者亦不可悟。余尝手写一通,随读批圈勾截,及修《外史》,每晨朗诵一过,觉得力不少。[10](P.84)

赖山阳此处所谓“得力不少”,除了斋藤希史氏指出的训读节奏之外,我觉得更多的应该还是从《史记》中体味出来的史笔与文章轨范。晚清学者谭献在评论《日本外史》时,认为它“有意规摹《左传》《史记》”,虽然只是形似,但是远在明代王世贞之上。[14](P.130)应该说,谭献的判断颇中肯綮,尤其是与王世贞的比较。因为在赖山阳的时代,日本汉学界的文学主张基本上就是反对复古摹拟,修正以荻生徂徕为首的古文辞派对明七子的盲从。接下来,就让我们来看看赖山阳在这方面的文学主张,即应该怎么学习写汉文的问题。

三 赖山阳的文章论

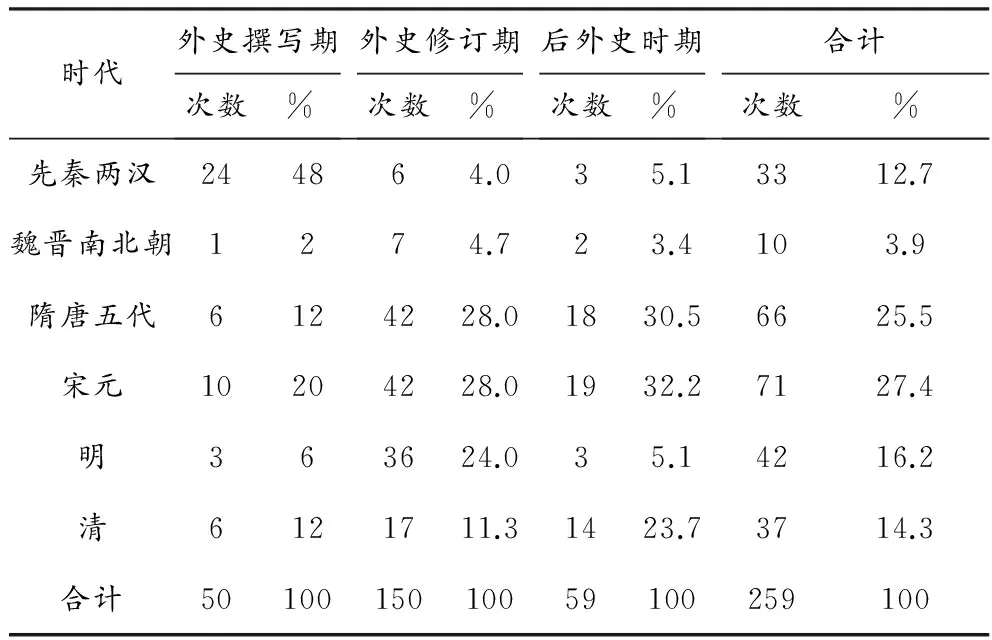

首先,根据赖山阳的编年《文集》,可以将他所创作的古文,大致分为“前外史时期”(1791-1799)、“外史撰写期”(1800-1809)、“外史修订期”(1810-1826)和“后外史时期”(1827-1832),其中“前外史时期”因为尚为古文学习初阶,文集中收录的文章很少,而且时间也较短,所以不在本文统计范围之内。再根据《文集》中出现的中国文学家人名、汉籍书名的时代进行纵向分类,大致可分为“先秦两汉”、“魏晋南北朝”、“隋唐五代”(以唐代为主)、“宋元”(以宋代为主)、“明”、“清”。按照横轴的三个时段,分别统计出各个时代中国文学家人名(表1)、书名(表2)的出现次数和比例,以揭示赖山阳的知识世界。

表1 《赖山阳文集》中出现中国文学家人名次数的阶段性分布

表2 《赖山阳文集》中出现汉籍书名次数的阶段性分布

通过整理人名和书名出现次数的阶段性分布情况,可以掌握如下特征:赖山阳在撰写《日本外史》期间,提到最多的是先秦两汉的文学家和汉籍;在修订《日本外史》时期,亦是他汉文创作的黄金时期,提到最多的是唐宋文学家,宋元时代汉籍也从前期的8.3%迅速上升为20%;后外史时期,也是赖山阳的晚年,提到最多的依然还是唐宋文学家,但是,清代文学家出现的次数,比前两个时期有了显著增长,仅次于唐宋,说明他在晚年加强了对清代文学的关注,这一点也表现在清人诗文集出现的比例上,高达39.1%,第一次超过了先秦两汉。

如前所述,《日本外史》在史笔和体裁上模仿《左传》和《史记》,所以表1和表2的“外史撰写期”提到最多的是先秦两汉的文学家和汉籍,分别是48%和45.8%。而表1的后两个时期,先秦两汉的比例明显下降,主要是因为在这两个时期,在京都开塾授徒、讲学著述的赖山阳主要是谈一般汉文的写作,而非撰史,所以,他强调的是对唐宋八大家的学习。不过,唐宋八家的源头还是先秦散文,因而,表2出现的汉籍书名次数一直以先秦两汉为最。表2中之所以出现大量的清朝书籍,因为清代与江户时代差不多属于同一时代,从事中日海上贸易的清客贩运到日本的当然多为本朝图籍。另一方面也说明日本文坛很敏感地关注着来自中国文坛的最新动向。

接下来,让我们再来看看出现次数比较多的都是哪些文学家,都提到了哪些书(表3)。

表3 《赖山阳文集》中出现文学家与汉籍的排名表

从出现次数较多的人名来看,唐宋八大家出现了五个,这基本上符合赖山阳对唐宋八大家的评价。除了苏洵之外,赖山阳对八家中的另外两家,即曾巩和王安石的评价不高,反对将其列为大家。如《八大家文读本沈德潜序例注》云:“余所不满于茅(坤)者,以曾(巩)、王(安石)列焉。盖茅师王遵岩,遵岩喜曾,故收之也。大抵明嘉(靖)、万(历)间,世多厌宋习,颇倡秦、汉,而王与唐荆川树帜敌之。以欧、苏易流淡泊,而曾差丰缛,王差峭洁,足以相救,于是取用之。而茅亦依其绳尺焉耳。要之,曾、王岂可列为大家哉?”[9](P.404)

大约在明末清初,古文辞派和唐宋派流传到日本。经过荻生徂徕旗帜鲜明的提倡和大力推广,李攀龙、王世贞的古文辞风靡了日本近世文坛,“遂使家有沧溟之集,人抱弇洲之书”。[5](P.4)进入江户时代后期的文化、文政年间,反徂徕派的抬头,使古文辞说得到了全面修正。在诗歌方面,由推崇唐诗转而尊奉宋诗;在文章方面,唐宋八大家风行文坛。文化十一年(1814),官版翻刻了沈德潜的《唐宋八大家读本》。文政四年(1821),昌平黉大学头(校长)林述斋受松山藩的委托,在讲述汉学研究入门书的讲义《初学课业次第》中,将《唐宋八大家文钞》列为学习汉文的必读书目。“宽政三博士”中的尾藤二洲(1745-1813)和古贺精里(1750-1817)——赖山阳在昌平黉时的老师——都提倡以唐宋八家的古文为模范。不过,在唐宋八家中,尾藤二洲更重视韩、柳、欧、苏四家,[15](P.221)他的主张为赖山阳所继承。赖山阳论文主要也推崇四家,他在写给门人甲斐国干的《经说文话十则》中指出:

文宗秦汉,而韩、柳、欧、苏其梯也。四家去陈言,以达意为主。其弊至明,化为冗易。北地、信阳其志则可,其文则不可。至历城、大仓,欲掩前人,遂陷魔道。是等小家数,不可与前四家比。……不多诵先秦书,则其文弱矣;不多诵四家文,则其文涩矣。议论叙事,皆以自了为了。己不自了,焉能了人?多诵古文,多作自家文,他无秘诀。[12](PP.665-666)

古文的理想形态存在于先秦两汉,而唐宋四家则是上达理想的必要阶梯。而且对于初学者而言,若不依照一定格式的话,则散漫不成文,所以,他在写给另一位门人村濑士锦的信中指出:“文各有体,体昉于八家,涉读八家文选,会所结构,自不失格焉,否则不成文字。”[9](P.217)但是,八家之文不过是寻求古文理想形态的阶梯(工具),不是目的本身,他以文法与剑法相比较,认为“抑其起伏开阖、顿挫撇脱诸法,文与剑同。剑有此法,而期于防己、制敌而已;文有此法,而期于辨是非、别利害而已”,不能“拘乎其法,而失其所以为法”,否则“终为无用”。[9](P.459)赖山阳曾经在文政三年(1820)冬至翌年春,对《唐宋八大家读本》施以评点,后陆续有所增补,即安政二年(1855)出版的《增评唐宋八家文读本》。并在文政九年为村濑诲辅(1781-1856)的《续唐宋八大家文读本》作序。赖山阳对唐宋八大家,尤其是《唐宋八大家读本》在民间的普及和流行起了重要作用。[16](P.80)

关于先秦两汉古文与唐宋四家的关系,赖山阳在年轻时(大约在文化初年)*据德富苏峰的考证,《古文典刑》成书于文化二年(1805),《小文规则》成书于文化三年(1806)。分别见《古文典刑解题》和《小文规则解题》,《全集》下《古文典刑》,第1页,《小文规则》,第1页。曾编撰秦汉古文和唐宋四家小品,分别编为《古文典刑》和《小文规则》。他在《古文典刑》的《凡例》中指出今人学八家之文,之所以“不及其如江如海者”,就在于一味沿袭韩、柳古文的定体,“沿而不泝”,未能推本溯流,编撰此书的用意就在于“欲使人悟韩、柳用笔之所本”。[17](P.2)然而,秦汉之文和唐宋之文,乃是构成古文世界的一个整体,文虽宗秦汉,却不可不博览秦汉以后之文,就像诗宗盛唐一样,若“唯盛唐是守,而不博观中、晚、宋贤,吾知其不能为李杜奴隶也”。[9](P.217)关于这一点,可以说亦是尾藤二洲之主张(或者说,此乃当时的通论),尾藤二洲《静寄余笔》卷上云:

诗至李、杜,文至韩、柳,体制备矣,模范立矣,后世作者,无得而逾焉。然学韩、柳,非多读周汉古书则不可。学李、杜,非多读魏晋撰诗则不可。譬诸树焉,周汉、魏晋,根也;李、杜、韩、柳,干也。干堪栋梁,靡不由根之蟠屈。若知干而不原诸根,见根而不观诸干,犹为不知树。[15](P.200)

不过,尽管各家或称“八家”,或称“四家”,但由于各人的性向喜好不同,就唐宋八家之中,也各有所偏重。前述表3所列文学家人名出现次数最多的是苏轼,也就是说,赖山阳在八家中尤其重视苏轼的文章。赖山阳主要重视苏轼的论策之文,而这方面恰恰历来不为日本汉学家所重。如《读栎园书影》云:

余常叹我国古今文运两开,每开未学彼之佳,先学彼之恶,前为骈俪体,后为古文辞,未及为韩、欧。即有为者,其业不大且熟也。至为苏者,绝无矣。盖我称文者,序、记、铭、赞,无事于议论大文故尔。[12](P.104)

他自称幼时秉承家学,唯“烂熟《小学》《近思录》而已”,十四五岁时,偶然的机会接触到苏轼的史论,“诧曰天地间有如此可喜者”,“自是遂有学文之志”。[12](PP.91-92)而且,认为“子瞻心胸之间,常有天下二字,文辞特其游戏”,同感于苏轼“以旷世之识、绝人之才,而不得一施之事业,独其执笔,为人主指画天下大事者”。[9](P.116)可以说,这也是赖山阳欲以修史来鼓吹勤王的原点之一。赖山阳常以东坡自况,时人亦以东坡目之,以致有“日本东坡”之称。门人小野泉藏曾有赠诗云:“天下文章萃一家,长公最是患才多。到处逢人何所说,方今都下有东坡。”[18](P.443)赖山阳的汉文在文章雄健、长于议论之处,得到了当时日本汉学界的共识。古贺侗庵(1788-1847,古贺精里次子)在批评《日本外史》行文“平衍卑凡,靡一点古色”的同时,又盛誉其中的论赞部分,说:

然子成夙心醉于苏,长于论而拙于纪述。即使之处心不偏以成史,不过加于斯书数等,断不能大动人。每读《外史》到卷末论,顿觉辉光奕奕四射,可知人各有能与不能焉。子成别有《通议》一篇,专论经世要务,其瑰奇更胜《外史》。《外史》纪论参半,间露子成之短。《通议》一于论,正为子成擅场,真全璧也。[18](P.126)

为古贺侗庵所激赏的《通议》,正是得力于苏轼,赖山阳在《读东坡论策后》中提到了《通议》对苏轼论策的模仿志向:“余作《通议》,欲一语仿佛不可得也。”[12](P.93)

赖山阳的汉文,除了史论之外,其他诸如碑版、叙记之类的文章,后世评价不是很高。其主要原因是赖山阳是才子,而非学者,他的汉文是才子之文,而不是学者之文。然题跋、论难、品诗论画之类,不待学力而偏重才气的小品文,颇能做到意到笔随、简洁而有隽味。但是,“其文品不似东坡,而近随园。”[18](P.169)其实,不独小品文,赖山阳的汉诗尤近袁枚,故又有“近世之随园”的称号。[19](P.1)不过,有趣的是,赖山阳对袁枚的评价却非常苛刻。

四 “汉物之不必可尚也”:赖山阳的清文认识

在江户时代后期,袁枚是日本诗人中最受欢迎的同时代人。袁枚所提倡的性灵说,将日本诗坛从明代七子所鼓吹的盛唐诗风模仿(格调派)的桎梏中解放出来,可谓影响巨大,尤其是对市河宽斋(1749-1820)一派产生了决定性的影响。赖山阳在《浙西六家诗钞》(道光年间吴应和辑)卷之五《仿元遗山论诗》的眉批中,论及袁枚:

渠尝评阮翁为一良家女,五官端正,薰以名香,被以锦绣,假动一时耳,非天仙化人,一见销人魂者。是为稍确。余欲评此叟曰:随园如黠妓,虽无姿色,善为妖媚态,眩惑少年子也。[19](PP.49-50)

赖山阳所引袁枚对王士禛的品评,在《随园诗话》卷3第29条。宋琬曾有“绝代消魂王阮亭”之说,有人便问袁枚,这是不是真的?于是,袁枚作了上述比喻。所谓“薰以名香”,是指王士禛诗在修词琢句上,“捃摭于大历十子、宋元名家,取彼碎金,成我风格”。亦即钱钟书所谓“渔洋以人工胜也”。[20](P.97)赖山阳之攻随园,一如章学诚的头巾气盛。

赖山阳在文集中提到清代诗文时,多处将批评的舌锋直指袁枚。如《书仓山诗钞后》提到市河米庵(1779-1858,市河宽斋子)评价《小仓山房全集》曰硬,“余加一字,曰粗,更加一字,曰俗”。[12](P.118)又如,在《书藏园瓯北诗钞后》中,认为“随园学不及瓯北,才不及藏园,而意常踞二人上。其尝评厉樊榭吊古诗,曰数典而已。是袁自道可也。”[12](P.119)袁枚的谐谑之作如《落齿》诗,或可以用“粗俗”二字来形容,但是,说“数典而已”乃袁枚夫子自道,则大失公允之心。其他如称袁枚为了对抗沈德潜“格调说”在乾嘉诗坛的正统地位,“每事反于沈,沈奖雅黜郑,故袁不得不奖郑黜雅”[9](P.599),固为不易之确论,因为无论“奖雅黜郑”还是“奖郑黜雅”,不外乎是借此在文化生产的场域树立起一种优劣关系,“雅乐”和“郑声”不过是保证自我卓越性的社会符号,所以,一“奖”一“黜”,可以说,就是双方争夺各自价值体系正统性的符号斗争。不过,赖山阳对袁枚的种种批评,很难说是他的独出机杼,不外是沿袭王昶《湖海诗传》之类的腔调,近乎耳食而已。*赖山阳评点的《浙西六家诗钞》,原书卷五的袁枚小传中,几乎全文引用了王昶《湖海诗传·蒲褐山房诗话》有关袁枚的评述。然而,倘若揭掉这些习套的批评,我们是否可以发现一些赖山阳的真实想法呢?

赖山阳评点的《浙西六家诗钞》,在他殁后十七年的嘉永二年(1849),于大阪刊行,赖山阳的挚友篠崎小竹(1781-1851)为其作序云:

山阳评清人诗文,有抑有扬,至于随园,则抑之殊甚。予察其意,非恶随园也,亦为随园也。随园才学,能压当时,其议论著作,悉脱陈腐,出人意表,凌轹古今,自成一家。观者爽然,莫之敢撄矣。山阳以为子才实才子,然亦太傲慢,因索其疵瑕,指擿不遗,使随园不得专权艺圃。乃移史笔于诗词,发新意于咏怀,自成其家,一时仰之,亦近世之随园也。学者欲名世者,不可无随园、山阳之志,然所须先自量其才与学。[19](P.1)

在这篇序文中,固然不免充满了揄扬的气氛,然而却说明了很重要的两点:(一)赖山阳批评袁枚的真实意图是见猎心喜,欲通过刻意贬抑,使其“不得专权艺圃”;(二)最终要达到的目标是“名世”,藉以标榜一家之学,而非仅仅满足于与随园分庭抗礼而已。

这种竞争的意识,使得赖山阳十分在意收集有关袁枚的信息。文政元年(1818)八月,赖山阳西游长崎,与清客杨兆元(西亭)、陆如金(品三)进行了笔谈,这是他唯一一次与中国“文人”之间的对话:

闻吴中为人文渊薮,见今最著称者何人?襄谨问。

下问。只潘石泉、董山霞二先生为最,其余不可申数。如再覆。

袁随园先生在陋邦亦大名耳,料已下世矣。同时齐名者何人?襄。

随园已故。其时齐名者沈归愚,字德潜,讳恪士也。才学相同,而貌亦相若。如。[21](P.445)

虽然赖山阳从笔谈中获得的有关中国文坛的情报并不多,但是,从他的提问中,可以看出其对袁枚的关注程度。

赖山阳对袁枚的诗贬抑过甚,而对袁枚的古文却揄扬有加,《书仓山文钞后》云:

袁仓山在此方哗称其诗,而文实出诗上数级。虽序、记、论不免时习,至碑传、书柬,其叙写辩驳,皆有生色。然吾尝疑当时名人碑板,似无不倩其手,何哉?后阅王兰泉《诗话》,知渠不待倩而作,以暴人耳目。其文虽佳,其人可薄如此。[12](PP.118-119)

赖山阳认为袁枚在古文方面的成就要胜过诗歌,倘若随园有知,必欢呼曰“实获我心”,因为袁枚所自负的正在古文。其《答平姚海书》云:“今知诗者多,知文者少,知散行文尤少。枚空山无俚,为此于举世不为之时,自甘灰没。”[22](P.528)又《与孙俌之秀才书》云:“仆年七十有七,则死愈近而传愈急矣。奈数十年来,传诗者多,传文者少,传散行文者尤少。”[22](P.642)

遗憾的是,对于袁枚多为名人碑志而不待其子孙之请求者,赖山阳还是难免和多数人一样,站在道德层次上进行批判。据郭绍虞先生的解释,袁枚之所以如此,是自有苦心的:“他以为局局促促以小题目自限者,都不免有一些乡野气。他正因为不要有乡野气,所以欲得大题目而为之。……他之为名人传志,一方面为不负其才,一方面亦报国之道。”[23](PP.487-488)所谓的“大题目”,就是足以翼赞圣人之道的古文。要之,通过表彰名人的功德忠勋,以“敷赞圣旨”,从而实现我之不朽“立言”。最高层次的“大题目”,应该就是修史吧。赖山阳的私修国史,又何尝不是“不待倩而作”呢?

实际上,赖山阳与袁枚的文论,多貌异心同者。例如,袁枚在《虞东先生文集序》中认为形而上的“道”只有通过形而下的“文”(器)来表现,贴切的言语表现是正确表达内容的先决条件,而且还是吸引读者以达到教化目的的必要条件,因而善文者有助于明道。[22](P.184)而赖山阳亦云:“治经者骂攻文者为陋,文与经,如此殊途乎?马、郑、孔、邢之徒,果能得古圣人之意,而韩、欧否乎?”*赖山阳《问村濑士锦条目七则》,《赖山阳文集》卷六,第223页。很难说赖山阳受了袁枚的影响,因为在撰写此文的文化九年,赖山阳尚未看过《小仓山房全集》。文化十二年出版的《清百家绝句》未收袁枚的诗,该书《凡例》云:“乾隆三家,独取蒋藏园,不及袁仓山、赵云松,他日见两家全集,可收入续编。”可为佐证。认为文学与经学殊途同归,质疑像马融、郑玄、孔安国、邢邴这样的经学家,是不是就一定比韩愈、欧阳修更能洞悉真理(古圣人之意)。故而他认为治经应以文章为先:

不以经视经,而以文视经,且置六经,旁读先秦古书,熟其语意口气,然后还看六经,向之诘屈聱牙者,将迎刃而解。诸家注疏,概属无用矣。夫经岂别物,亦文而已耳。世之儒生,童习白纷,仡仡不通,皆坐不以文视经而以经视经也。故仆授生徒,以文章为先。作为文章,溯秦汉,沿唐宋,秦汉、唐宋之文,如己口出,则千载之人,旦暮逢之,郑、马、程、朱,于我何有?[9](P.220)

从赖山阳的这段文字来看,尤其是“经岂别物,亦文而已”,表面上似乎隐含着“六经皆文”的主张,其实不然。因为他讲的只是读经的方法论问题,并没有涉及“六经”和“文”的关系孰优孰劣的价值问题,更没有像章学诚的“六经皆史”那样,否定经书权威而隐含足以颠覆儒教根本的破坏力。他只是涉及语言的连续性问题。也就是说,在研读经书时,最重要的不是借助历史上各家(“郑、马、程、朱”)的经书解释,来进行辅助性的理解,而是试图通过阅读先秦古书(最接近六经的上古语言),使之熟练化、身体化(“如己口出”),这样,被身体化了的上古时代的汉语与经书语言之间构成了一种连续性的关系,“然后还看六经,向之诘屈聱牙者,将迎刃而解”。换句话说,他的这条授徒指南,希望解决的是学生在研读经书过程中的语言障碍问题,而不是怀疑经书的价值,他至多是在质疑诸家注疏的价值。总而言之,赖山阳不是一个博览的学者,更不是严谨的经学家,他甚至认为不得已需要借助经注时,也只要看一二家就够了,当问题依然无法得到解决的时候,采取“姑且阙之”的态度。*赖山阳《读五经正义》云:“吾使从游者治经,唯平心读正文,循其语势,又取古书与同时者,错而诵之,习其口气,则可了四五分。遇不通处,然后看注,注主一家。犹不通,更看他注。犹不通,则姑阙之。是省力法也。”可知,赖山阳的以文读经的方法,并不能完全解决语言的问题。《山阳先生书后》,第36页。这种方法是读书的,却不是治学的。

如前所述,赖山阳之攻击袁枚,并非仅仅是一种“性灵派”和“格调派”,或者“道学”与“反道学”之间的门户之见。相反,他反对日本汉学家人云亦云地轻易卷入中国文坛的门户之争。《书藏园瓯北诗钞后》云:“彼斗其名于大海外,何干我辈事?此间文士,不详人之争端,每每视其后出树帜者,欲党属之,何哉?”[12](P.119)更不是简单的文人相轻,因为他要对抗的不是一个袁枚,而是整个清国的文坛,是对日本汉文如何自我评价、自我定位的一个思考。

作为历史背景,首先,江户时代的日本对中国的态度,发生了一个重要的变化。宽文九年(1669),儒学家山鹿素行在《中朝事实》一书中,对中国和日本的优劣进行了比较,认为日本从未受到过异族的征服和统治,也从未有过王朝更替(天皇万世一系论),而同时期的中国在1644年发生了明清鼎革,而且是由汉民族王朝向异民族王朝的更替,以此为根据,主张日本才是真正的“中华”。[24](P.34-67)这就是所谓的“华夷变态”。*长崎奉行将正保元年(1644)至享保二年(1717)之间,从中国贸易船获得的有关中国的情报(风说书)约2200通进呈幕府,幕府儒者林春斋、林信笃据此编辑为《唐人风说书》,后改名为《华夷变态》。参照大庭修《徳川吉宗と康煕帝鎖国下での日中交流》,大修馆书店1999年版,第66-67页。而且,在16世纪末,日本停止了日明贸易,事实上已经从以中国为中心的朝贡体制中脱离出来。不过,在内面上,汉文以及作为官方意识形态的朱子学依然支配着江户时代日本的核心价值观念。例如,作为“载道之书”的六经,是中国得以自称中国的根据,在经学方面,中国人的研究具有绝对的权威:“六经,汉土物也。六经之可言者,汉土人尽之矣。而日本人敢是非之,是犹三家村子弟,月旦都下演剧,其说可行三家村,不可行于都下。藤(伊藤仁斋)、荻(荻生徂徕)之张于此间,何以异之。”[9](PP.213-214)在中国人的经学(包括清朝的考证学)面前,深怀无奈与自卑。然而,在诗文创作方面却不无敝帚自珍之处。

文化十二年(1815),赖山阳的几个门人辑钞清人绝句,编为《清百家绝句》,送赖山阳审阅,他先是把它扔到了地上,说:“咄!辫发虏所为,安足取哉?子等枉费精力耳。”充满了鄙夷之情。稍后他又自笑说:“吾辈开口辄曰唐、曰宋,其所以自撰者,曾不能仿佛西土黄口小儿,犹夫日摹《兰亭》,而不及苏杭舶商俗书。”意思是,自诩出现华夷逆转,标榜自我文化正统性的日本文人,其诗文书画的艺术水准,实际上还不如堕落为“夷”的清国儿童和商贾。清朝人的诗,作为上达唐宋的阶梯,亦有一定的参考价值,“遂取而一阅,略删其繁芜,以与之”,[9](PP.273-274)同年十月,由名古屋永乐屋刊行。

前面谈到赖山阳在处理汉文的形式与内容时,曾经说过“生于日东之儒,其职分在于较量和汉时势人情,所谓西土之圣训应合我邦之时宜,为此君民之理所当然也”,对于舶来的中国文化(包括圣人之道),赖山阳认为应该根据本国的情况有所择取,而不是照单全收。《送医人之长崎序》云:

羲、农、尧、禹之道,不过土其土、民其民,各从其宜而已。故六艺之文,犹觉其多。何也?有宜乎我,有不宜乎我,宜者十七,而不宜者四。然儒之拘愚者,重彼轻我。苟为彼乎,一图一籍,尊奉不措,费精而究。孔、郑而降,以至于今,疏于其疏,如缕与蚁者已。论即喧诤咳唾,极无益者,亦珠玑视之。至其施诸我也,不酌其宜,而求必通,犹通方盖于圆底,拘矣!东京以降之图籍,譬之彼之罽绒琛琼,不啻无益于我,或有费于我。况羲、农、尧、禹之土,今也约于觉罗满氏,乃鼠尾马蹄之人,自盛其咳唾于船而东,东之人乃尊而奉之,愚矣

赖山阳认为圣人治世的时代,世界上人分地域而居,物分地域而产,不求互通有无。“六艺之文,犹觉其多”,即《论语·子路篇》:“子曰:诵诗三百,授之以政,不达。使於四方,不能专对。虽多,亦奚以为。”《正义》曰:“此章言人之才学贵于适用,若多学而不能用,则如不学也。”所以,如果要谋求通商互市的话,也不是多多益善,要看适用于己与否。宋代以后的书籍,虽然对于中国来说也许是奇珍异宝(罽绒琛琼),但是,却无益于日本。而实际上,舶来的中国文化,不适用于日本的占了四成,尤其是清代人的诗文(咳唾)。他曾以和酒为喻,指出日本的汉文未必输给中国,《题手批海红园小稿》记述了文政九年(1826)昌平坂学问所书生寮长野田笛浦(字子明),护送清国漂着船至长崎,华商中有朱柳桥者,“盖浙中绅衿子弟,以场屋利缓,辍而从事舶估”,幕府为他们准备了十二坛“剑菱”名酒:

朱生辈初意其不佳,饮其所斋浙酒,已而稍稍沽唇,乃鼓舌称妙,遂非我酒不饮。盖与所尝饮崎酒例视,后乃知有大不侔,虽彼中酒不及。犹渠辈常轻视此间文词,而忽逢如子明者。[9](PP.465-466)

朱柳桥他们在未喝“剑菱”之前,并不懂得日本酒的妙味,就像未看过野田笛浦的文章以前,常常轻视日本汉文一样。但是,喝过“剑菱”之后,“非我酒不饮”。言下之意,看过野田笛浦的汉文之后,是不是也“非我文不观”呢?同样,他又举了日本产的毛笔为例,说日本人崇拜中国舶来的“唐笔”,而清客江芸阁却特意托他购买日本生花堂的毛笔[9](P.643),而且,他自己曾经买过中国的“小文笔”,质量粗恶不堪,于是,他得出的结论是:“亦知汉物之不必可尚也。”[9](P.281)

甚至在为文人陶工、南画家青木木米(1767-1833)翻刻的清代朱琰《陶说》作序时,称朱琰在《陶说》中所谓“人心优裕,民力绥闲,地产物华,应运而起”者,“将不在彼而在此”[9](PP.492-493),笔下充满了文化的自信力。

五 结束语

文政十一年(1828),晚年的赖山阳模仿明代李东阳以乐府形式吟咏历代史实的《拟古乐府》,作《日本乐府》66篇,以篇数合日本66国数。其内容是以年代为顺序,歌咏日本国史上的事件,或可谓是他的另外一部史著《日本政记》(神武天皇以来的历代天皇史)的诗史形式作品。他在《日本乐府跋》中,自称希望通过歌咏日本独特的“风气人物”,以阐发治乱机窍和名教是非的经世致用宗旨。对于《日本乐府》在形式上,与李东阳《拟古乐府》以及清代尤侗《拟明史乐府》的关系,作了辩解:

今兹腊尾,人忙我闲,就国乘中掇取题目,得六十六阕,如我州数。我国风气人物,何必减西土,恨余词鄙俚率薄,不足齿汉儿。然人苟耐读,尽头至尾,于治乱之机窍,名教之是非,或可以小喻大。客曰:“然则是模拟李、尤耶?”余哂不答。见研旁铜瓶插腊梅,指问客曰:“渠香色固让楳矣,然天地所置,日月所照,各含一造化,乃曰汝拟梅也,渠当肯否?”曰:“不肯。”[9](P.525)

否认《日本乐府》只是李东阳和尤侗作品的简单模仿,*但是,他在这一年写给女弟子江马细香的信中,却明明白白地说是模仿李东阳的乐府。而且,赖山阳在《跋》中,对中国乐府诗源流的概述,亦大体沿用了李东阳在《拟古乐府引》中的表述。虽然外观形似,甚至在遣词造句上相比逊色,但是,在所表现的内容上,日本和中国各自有独特的发展繁衍的历史事象,这是无法模拟的,各有各存在的价值和意义。该书刊行于文政十三年,并经由水野媚川(?-1846,负责管理供清客住宿的“唐人屋敷”)和沈萍香,介绍到中国,《履园丛话》的作者钱泳(1759-1844)为其题诗二首,盛赞《日本乐府》“实比李尤工”。[25]赖山阳在《跋》中所表现出来的文化上不服输精神以及对汉文创作的自信,似乎传递到了中国并得到了充分领会。

蔡毅先生曾通过考察赖山阳《日本乐府》和市河宽斋《全唐诗逸》向中国的“逆输出”(feedback)现象,探讨江户时代中后期日本汉学界的文化自觉,指出以明治维新为分水岭而发生的日中文化“逆转”现象,早在江户时代中期已经出现了先兆:“在江户时代后期,日本汉学界已经不再满足于对中国的追随,试图展现自我特色。同时,将其成果积极地传达给文化的宗主国中国。”[25]而同时代中国文人善意的揄扬,反过来又为日本汉文学的进一步繁荣推波助澜。关于这一点,有一个非常值得关注和思考的文化现象,即日本进入明治时代之后,开始走上西化和近代化的道路,西方文学和思想被大量引进,照理说伴随着新小说和新诗的勃兴,理应衰退的传统文学的汉诗,反而在明治时期得到了空前绝后的繁荣,号称“汉诗全盛时代”[26](PP.355-356),尤其热衷于学习清诗,以至当时的汉诗人们可以不读李杜韩白的诗,但是,对于厉樊榭、黄仲则、张船山、陈碧城的诗却是趋之若鹜。[27]

其原因应该是多方面的,根据前人的研究,其中包括明治诗坛领袖森春涛(1819-1889)对清诗的鼓吹、清诗选本的流行等。*主要研究成果有揖斐高《明治漢詩の出発——森春濤試論》(《江戸文学》21号《特集·明治十年代の江戸》,1992年12月)、福井辰彦《宮崎晴瀾と張船山——明治漢詩における清詩受容の一斑》(《国語国文》812号,2002年4月)、入谷仙介《近代文学としての明治漢詩》(东京:研文出版,1989年)、神田喜一郎《日本における清詩の流行》(《神田喜一郎全集》第八卷,东京:同朋舍出版,1987年)等。关于清诗选本,前述赖山阳评点的《浙西六家诗钞》以及监修的《清百家绝句》,皆对明治时期的清诗流行产生了很大影响。*关于选本在日本汉诗发展史上的重要作用,可以参阅张伯伟《中国古代文学批评方法研究》,北京:中华书局,2002年,第325页。不过,张伯伟先生只提到中国选本,而未论及出自日本人之手的选本。除此之外,1871年《日清修好条规》的缔结,使日本的文士有了与清朝文坛直接交流的机会,这可能是尤为重要的原因。

[1]帆足万里.复子庾[M]//帆足万里先生全集:上卷.大分县速见郡日出町:帆足记念图书馆,1926.

[2]神田喜一郎.墨林闲话[M].东京:岩波书店,1977.

[3]德富猪一郎.赖山阳[M].东京:民友社,1926.

[4]斋藤希史.漢文脈の近代——清末=明治の文学圏[M].名古屋:名古屋大学出版会,2005.

[5]俞樾.东瀛诗选[Z].东京:汲古书院,1981.

[6]荻生徂徕.荻生徂徠全集:第5卷[M].东京:みすず书房,1973.

[7]荻生徂徕.荻生徂徠全集:第1卷[M].东京:みすず书房,1973.

[8]五井兰洲.非物篇[M].大阪:怀德堂·友の会,1989.

[9]赖山阳.赖山阳文集[M]//赖山阳全书:文集.东京:国书刊行会,1931.

[10]吉川幸次郎.仁斎·徂徠·宣長[M].东京:岩波书店,1980.

[11]酒井直树.過去の声——十八世紀日本の言説における言語の地位[M].东京:以文社,2003.

[12]赖山阳.山阳先生书后[M]//赖山阳全书:文集.东京:国书刊行会,1931.

[13]赖山阳.日本政记[M]//赖山阳全书:全集中.东京:国书刊行会,1931.

[14]谭献.复堂日记[M].石家庄:河北教育出版社,2001.

[15]尾藤二洲.静寄余笔[M]//静寄轩集.东京:株式会社ぺりかん社,1991.

[16]佐藤一郎.唐宋八家文论[M]//中国文章论.东京:研文出版,1988.

[17]赖山阳.古文典刑[M]//赖山阳全书:全集下.东京:国书刊行会,1931.

[18]市岛春城.随笔赖山阳[M].东京:クレス出版,1995.

[19]赖山阳.浙西六家诗抄[M]//赖山阳全书:全集下.东京:国书刊行会,1931.

[20]钱钟书.谈艺录[M].北京:中华书局,1998.

[21]赖山阳.赖山阳全书:全伝[M].东京:国书刊行会,1931.

[22]袁枚.小仓山房文集[M]//袁枚全集:第二卷.南京:江苏古籍出版社,1993.

[23]郭绍虞.中国文学批评史[M].香港:宏智书店,出版年月不详.

[24]山鹿素行.中朝事実[M].东京:雄山阁,1938.

[25]蔡毅.近世日本のアジアへの発信——漢文学を通して[J].南山大学アジア·太平洋研究センター報(4),2009.

[26]木下彪.明治诗话[M].东京:文中堂,1943.

[27]神田喜一郎.日本における清詩の流行[M]//神田喜一郎全集:第八卷.东京:同朋舍,1987.

ADiscussiononRaiSanyo’sKunbun

WANG Biao

(Osaka City University, Japan, 5588585)

AnUnofficialHistoryofJapan, written by Rai Sanyo, a scholar of the Chinese classics during the late Edo period, had exerted a tremendous influence on the Meiji Restoration. However, it is also a controversial history book. In addition to issues such as historical data and style, the evaluation of the Japanization of Rai Sanyo’s Kanbun (Chinese classics) has also undergone a process from negative to positive. In this article, the author tries to enter the Rai Sanyo’s discourse, explore the relationship with the other discourses such as Ogyu Sorai’s “Kain” (Chinese pronunciation) and Motoori Nobunaga’s “Kokugaku” (National Studies). Furthermore, in accordance with the Chinese writers’ names, the titles of Chinese Classics and the number of appearance inTheCollectedWorksofRaiSanyo, the auther reveals Rai Sanyo’s knowledge construction, and analyzes his cultural practice of Kanbun writing. Finally, the author explores Chinese classics scholars’ self-awareness or self-positioning of Kanbun during the late Edo period, by investigating Rai Sanyo’s understanding of the literature of Qing Dynasty (especially Yuan Mei).

Rai Sanyo; the Edo period; Kanbun; self-awareness

2010-11-20

王标(1969-),男,福建福州人,文学博士,大阪市立大学都市文化研究中心研究员,主要从事清代思想史和日本汉学史研究。

I109.4

A

1674-2338(2011)01-0063-12

(责任编辑:朱晓江)