对我国体育仲裁的反思

胡旭忠 李金龙

(1.晋中学院体育学院,山西榆次030600;2.山西大学体育学院,山西太原030006)

对我国体育仲裁的反思

胡旭忠1李金龙2

(1.晋中学院体育学院,山西榆次030600;2.山西大学体育学院,山西太原030006)

文章从历史、体制、理论等几个方面入手探讨我国体育仲裁制度建立的条件,分析体育仲裁制度尚未建立的原因,为我国体育仲裁制度尽快出台提供参考依据。

体育仲裁反思

1 研究背景

随着体育事业的蓬勃发展,简单的“身体活动”已经不能完全表达体育的整体概念,体育项目的国际化发展,必然引起体育相关领域的统一化,那么在体育活动中产生的纠纷也成为一种社会的普遍现象,我国体育纠纷的解决机制已经不能适应体育的发展,国际和其他国家的体育仲裁实践已经积累了可以学习和借鉴的经验。国际奥委会和其他许多国家经过多年的实践探索,已经建立起各种不同的体育仲裁制度,积累了丰富的经验,使我们能够对其进行学习、引进和借鉴。国内体育界和法学界对国际和国外体育仲裁的有关情况已进行了一些介绍和评论。笔者在查阅、整理后把学术界现已有的研究的成果归纳为以下三个方面:

1.1 体育纠纷及解决机制相关研究

近几年,随着人们频繁参与体育活动,因体育而建立起来的社会关系也来越复杂化了,竞技体育关系的法律主体,不一定只是参与竞赛的人,于是,与体育有关的规则跨越了竞技场的围栏,其内容涉及到了因体育事务而发生的多种社会关系。特别是在市场经济条件下,体育运动成绩往往就意味着某种经济利益和社会价值。竞技体育主体对利益的追逐和控制,势必会产生纠纷,有了纠纷就需要有相应的纠纷解决机制。由于竞技体育纠纷具有专业性及时效性等特征,由法院审理未必是最好的办法。

英国著名律师布莱克肖在《体育纠纷的调解解决——国内与国际的视野》一书中提到,体育行为过程中的产生的纠纷应该运用替代性纠纷解决方式——体育调解,而不是传统的诉讼和仲裁[1]。在国内,湘潭大学的郭树理博士编著了《体育纠纷的多元化救济机制探讨——比较法与国际法的视野》,其中论述了一些国家关于体育纠纷救济的法律制度。如荷兰体育纠纷救济实践的特色是强调体育纠纷当事人在寻求司法救济之前,必须首先用尽体育行会内部的救济措施;瑞典体育纠纷救济实践的特点是,体育纠纷基本上由各体育行会的内部机制解决,除外的是涉及劳动关系的体育纠纷,此类体育劳动纠纷的由瑞典法院行使排他的管辖权;希腊的体育事业受到国家强有力的干预,希腊体育纠纷救济机制最有特色之处便是建立了“解决体育纠纷最高委员会”[2]。

1.2 体育赛事、体育事件涉及到体育仲裁的研究

对体育赛事、体育事件研究并涉及到体育仲裁制度具有代表性的有:于善旭等人的《建立我国体育仲裁制度的研究》[3];张杰的《有关竞技体育中“黑色现象”的法律思考》[4];沈建华,汤卫东的《职业足球俱乐部纠纷解决机制探析》[5];黄世席(2003)的《体育仲裁制度比较研究》[6];张厚福的《体育几个热点问题的法律责任探讨》[7];杨洪云的《论体育纠纷的争端解决机制》[8];郁俊的《构建我国体育纠纷裁决机制的探讨》[9]。在这些文章里所涉及的内容包括:球迷暴力纠纷、兴奋剂纠纷、“假球、黑哨”风波、裁判判罚纠纷、运动员肖像权纠纷、运动员资格作弊引发的纠纷、体育商业化和职业化引发的纠纷等等,此类文章呼吁或者提及要建立体育仲裁制度,这是理论界人士对体育仲裁制度的呼吁。

1.3 国际体育仲裁的发展概况

体育仲裁院(Court ofArbitration for Sport,简称CAS)于1983年设立,其目的是为国际体育界提供一个解决体育纠纷的常设仲裁机构,通过设立体育仲裁院来推广一套灵活、便捷、经济的体育仲裁规则,为各国建立各自国内的体育仲裁机制提供参考。按照惯例,在2008年北京奥运会上,CAS在北京也设立特别仲裁机构,管辖北京奥运会期间的体育纠纷。北京奥运会体育临时仲裁庭由12名专长于仲裁和体育法律的人员组成,他们是来自法国、美国、瑞士、加拿大等国的律师、法官或者精通体育法律和仲裁的专家,其中,法籍华裔仲裁员陶景洲先生是北京仲裁委员会的资深仲裁员。

2 我国建立体育仲裁制度基本问题的研究

对专门在我国建立体育仲裁制度研究的。笔者收集的全部文献具有代表性的有:许添元的《关于构建体育仲裁制度的若干思考》[10];郭树理的《建立中国体育仲裁制度的设想》[11];李江的《我国建立体育仲裁制度的必要性与可行性》[12];汤卫东《对我国体育仲裁法律制度的设想》和《中国体育仲裁理论之初步研究》[13];马晓伟《构建中国体育仲裁制度若干理论问题之研究》[14]。这些文章对在中国建立体育仲裁制度进行了一定深度的探讨,涉及的主要内容有:建立中国体育仲裁制度的必要性和可行性的探讨、实现体育仲裁的目标的探讨、关于实行“一裁终局”制度的探讨、建立体育制度有关原则的探讨、如何将体育仲裁纳入我国仲裁法律制度体系的探讨、体育仲裁的协议探讨、体育仲裁性质的界定、体育仲裁程序设计、体育仲裁裁决的法律效力探讨、体育仲裁的司法审查、2008年北京奥运会与体育仲裁制度探讨、涉外体育仲裁的机构与法律适用等等问题的研究。以上学者的研究涉及面相当的广泛,但研究内容彼此之间有较大的重复[15]。

自从1984年洛杉矶奥运会以来,我国参加的国际体育比赛逐渐增多,特别是2008年北京奥运会以及各个单项的世界锦标赛等大型国际赛事,以及刚刚结束的广州亚运会在我国相继举办,并且取得了国际界的好评,但是与国外及国际丰富的体育仲裁经验相比,我国的体育仲裁却显得苍白。现行法律只有《体育法》做出了规定,即第三十三条规定:“在竞技体育活动中发生的纠纷,由体育仲裁机构负责调解、仲裁。体育仲裁机构的设立办法和仲裁范围由国务院另行规定。”1998年由国家体育总局发布的《关于严格禁止在体育运动中使用兴奋剂行为的规定》中也有体育仲裁条款[16],这些规定的基本思路都是好的,但是,很显然,由于对体育仲裁性质缺乏较统一的认识,加之当时体育仲裁的重要性还没有充分的显现,全国人大常委会没有作出丝毫的具有可操作的规定,只是将这个球踢给了国务院,但时至今日国务院的另行规定仍未出台。

3 难产剖析:历史、体制、理论等原因分析

《体育法》于1995年8月29日经第八届全国人民代表大会常务委员会第15次会议审议通过。作为我国新中国成立以来的第一部体育法,它的颁布无疑是我国体育法制建设的一个重要的里程碑。从此我国体育正式被纳入了法制化发展的轨道,结束了体育领域中无法可依,只凭政策、规章行事的历史。《体育法》在颁布实施15年来,对促进我国体育的改革和发展,保护公民的体育权利等方面都发挥了重大的作用。

3.1 难产原因之一:历史原因导致相关管理部门不够重视

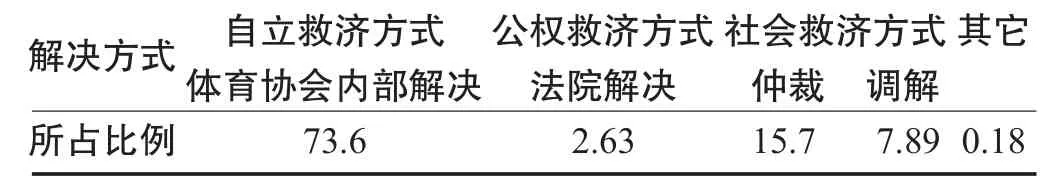

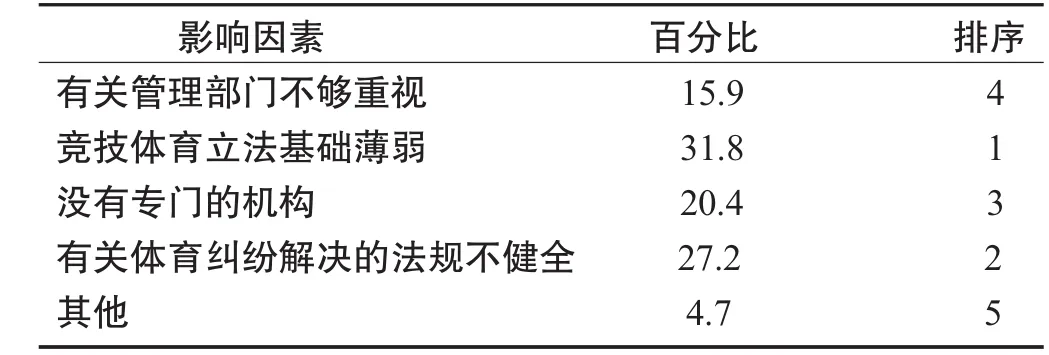

在我国,目前按照不同的类型选择了多样的不同标准的解决体育纠纷的方式。既有自力救济方式,也有公权救济方式,还有社会救济方式(见表1)。相关研究资料显示,目前我国体育纠纷解决方式长期形成的这样一个局面,相关管理部门的不够重视(见表2),特别是在体育仲裁的立法过程中,是自上而下,还是自下而上的问题迟迟没有一个定论。

表1 我国体育纠纷解决方式的现状调查(%)[17]

表2 影响我国体育纠纷解决的法制类因素调查结果分析(%)

《体育法》的酝酿始于上个世纪80年代初期。早在1980年就在全国体育体委工作会议上,提出要抓紧拟订中国的第一部《体育法》草案,1982年前后是国家实行改革开放和把工作重心转移到经济建设的转折阶段。为适应新形势,1983年由国务院批转的《国家体委关于进一步开创体育工作新局面的情况》中提出要“着手制定体育法”。到1988年正式成立了领导和起草机构,经过四年的努力,原国家体委于1992年将《体育法》草案呈送国务院审议,但当时由于国家经济立法任务繁重,有关部门未将《体育法》送国务院常务会议,审议暂时搁浅。在1993年底,全国人大制定并下发了今后五年的152项立法计划,《体育法》未列入计划。但在原体委工作人员的努力下,在1994年4月22日,国家体委又向全国人大常委会递交了将《体育法》列入五年立法计划的请示。在1994年5月,国务院正式同意将《体育法》列入1994年至1995年的立法计划。在1995年6月份《体育法》正式进入国家立法机关的审议程序。1995年8月,经全国人大常委会再次审议,《体育法》以全票通过。《体育法》从修改到审议通过仅短短一年的时间。

3.2 难产原因之二:体育仲裁的立法权属不明确

《体育法》第三十三条规定:“在竞技体育活动中发生纠纷,由体育仲裁机构负责调解、仲裁。体育仲裁机构的设立办法和仲裁范围由国务院另行规定。”在竞技体育活动中发生纠纷,由体育仲裁机构负责调解、仲裁,这项规定是我们构建强制性体育仲裁制度的法律依据。

《立法法》第八条规定:“下列事项只能制定法律:……(九)诉讼和仲裁制度……”;第七条规定“全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会行使国家立法权”;第九条规定“本法第八条规定的事项尚未制定法律的,全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定,授权国务院可以根据实际需要,对其中的部分事项先制定行政法规。”《体育法》第三十三条的规定可以视为全国人民代表大会及其常务委员会授权国务院先制定体育仲裁条例,继续有效。

但笔者认为,现行法律中只有《体育法》对体育仲裁作出了规定,基本思路也是好的,但是由于体育仲裁的性质缺乏统一的认识,加之当时体育仲裁的重要性还没有得到充分的显现,全国人大常委会没有作出丝毫的具有可操作的规定,只是将这个球踢给了国务院。现在又有了新的变化,2000年颁布的《立法法》明确规定,仲裁制度只能由全国人大及其常委会制定法律。根据惯例,需由全国人大或其常委会来建立体育仲裁法。另一方面,我国体育仲裁如采取强制性“一裁终局”制,会极大地排斥司法审查,事关重大,不宜由国务院在体育仲裁条例作如此规定,而应全国人大和全国人大常委会直接行使立法权,修订《体育法》第三十三条:体育仲裁机构的设立办法和仲裁范围由国务院另行规定的这项规定,并制定《体育仲裁法》,授予体育仲裁机构终局裁决权,避免伤害宪法的尊严。

3.3 难产原因之三:体育管理体制的问题

在实践中,我国现有的体育纠纷的处理方式是主要以运动协会内部解决和依靠体育行政部门的调解与裁决解决,当事人协商、向法院提起诉讼的情况存在但数量极少。在立法状况方面,中国的体育仲裁目前尚没有处理体育争议的专门仲裁立法,仅有少量条文规定但缺少相应实施条款。我国尚未设立真正意义上的体育仲裁机构,《仲裁法》本身也没有专门体育仲裁规定,有关的仲裁程序也没有确立,“我国的体育仲裁制度和机构仍然处在探索和筹建之中”。现行纠纷的体育组织内部解决和行政部门解决又普遍缺少明确的法规依据,致使处理结果的法律能力和强制力不足。

3.4 难产原因之四:体育仲裁理论研究不够完善

我国体育仲裁制度经过十六年的呼吁,至今尚未出台,除了有以上几个原因外,更重要的是我国体育仲裁理论研究不够完善。主要表现于体育界和法学界的专家、学者对于我国体育仲裁的理论研究还存在着多种观点和学说,对于建立我国体育仲裁制度的主要原则和设计总体思路问题,我国的体育仲裁制度植根于民间仲裁,若要使体育仲裁制度达到科学和理性,那么需要切合实际的在体育仲裁立法过程中遵循一些普遍的、基本的指导原则。如与国家法制建设统一原则、同国际体育惯例协调原则和科学性原则等。应当把体育仲裁纳入到我国整个仲裁法律体系之中,使体育仲裁成为我国仲裁法律体系中的一个特殊仲裁制度。坚持民间仲裁的性质,遵循民间仲裁的基本原则和制度,使之不失去仲裁的根本性质,坚持仲裁的根本价值取向。

[1][英]布莱克肖著,郭树理译.体育纠纷的调解解决—国内与国际的视野[M].北京:中国检察出版社,2005.

[2]郭树理.体育纠纷的多元化救济机制探讨—比较法与国际法的视野[M].北京:法律出版社,2004.

[3]于善旭,张剑等.建立我国体育仲裁制度的研究[J].体育科学,2005(2):4-11.

[4]张杰.有关竞技体育中“黑色现象”的法律与道德思考[J].武汉体育学院学报,2001(2):17-19.

[5]沈建华,汤卫东.职业足球俱乐部纠纷解决机制探析[J].上海体育学院学报,2005(3):8-11.

[6]黄世席.体育仲裁制度比较研究[J].法制论丛,2003(2):23-25.

[7]张厚福.体育几个热点问题的法律责任探讨[J].成都体育学院学报,2001(5):15-18.

[8]杨洪云,张杰.论体育纠纷的争端解决机制[J].体育学刊,2002(4):30-32.

[9]郁俊.构建我国体育纠纷裁决机制的探讨[J].体育学刊,2004(1):21-23.

[10]许添元.关于构建我国体育仲裁制度的若干思考[J].成都体育学院学报,2006(3):25-27.

[11]郭树理.建立中国体育仲裁制度的设想[J].法制论丛,2004(1):61-66.

[12]李江,周玲美,肖威.论体育仲裁的特征[J].南京体育学院学报,2005(2):39-41.

[13]汤卫东.中国体育仲裁理论之初步研究[D].南京师范大学,2002.

[14]马晓伟.构建中国体育仲裁制度若干理论问题之研究[D].北京体育大学,2004.

[15]国家体育总局政策法规司编.他山之石—国外、境外体育考察报告选编[M].2000:61,148.

[16]杨学斌.中华人民共和国体育政策法规与标准规范汇编[M].北京:中科多媒体电子出版社,2004.

[17]肖海婷.中国体育仲裁制度若干问题思考[D].湖南师范大学,2006:35.

Reconsideration on Sports Arbitration in China

Hu Xuzhong1Li Jinlong2

(1.P.E.College of Jinzhong Universty,YuciShanxi030600; 2.P.E.College of ShanxiUniversty,Taiyuan Shanxi030006)

This paper aims to study the conditions of building up sports arbitration system of China.The study does analysis on the reasons that arbitration for sport has not been established,from a historical,institutional,theoretical,and several other aspects,for tht aim of finding some reference for the Appearances of Chinese sports arbitration system as soon aspossible.

SportsArbitrationReconsideration

G80.05

A

1004—5643(2011)02—0119—03

1.胡旭忠(1979~),男,硕士。研究方向:体育人文社会学。

2.李金龙(1963~),男,博士,教授,博士生导师。研究方向:体育人文社会学。