低于大地的歌唱

阿库乌雾

低于大地的歌唱

阿库乌雾

血之光

血之光,我是在这样一些场景中发现和感知的:看到山中放牧的女人将初生的婴儿和初生的羊羔一并抱回家的时候;目睹山寨里的人们在驱鬼、祭祖、招魂、送灵仪式上,无数的牺牲被语言的利箭一次次射穿胸膛,静静地躺在血泊中的时候;阅读叙事诗《阿依阿芝》(ax yi ax rryr)中“阿芝”(ax rryr)姑娘在逃婚途中,遭遇残暴的虎狼,被撕裂后“头断路上方,脚断路下方,肠肚缠竹林”的惨状的时候;聆听妖女“兹紫妮札”(zyt zyr hni nrat)受毕摩(bi mox)“卡嘟”(ka ddur)诅咒之后显原形变成一只公山羊,随后被七个谗嘴的村妇用柴刀瓜分并狼吞虎咽,瞬间让她们变成七个可怕的女鬼永远居住在魔鬼之谷达布络魔的故事的时候。血之光,辉煌而惨烈。

刀光剑影的血腥征战;唇枪舌剑的语言之争;沉默无语的思想较量;爱恨情仇的情感纠葛;这一切都可以产生迷人的血光。毕摩浩繁的卷帙中有浴血的典故;凡人悠远的谱系的链条上有血腥的链环;始祖母奇妙的梦魇里有光艳四溅的血案;英雄父亲的姓氏确定血缘的走向与古老的尊严。我们还要以判断血液的浓淡来认定根骨的源流,进而确定生命与生俱来的尊卑与贵贱。我们相信,生有生的血性;死有死的血规;男人有男人的血统;女人有女人的血魂;我们就是这样一个执著地信仰血液的民族!

仿佛林中的青藤在攀缘而生的过程中,因树木的长势,随时改变自己延伸的方向和路径;仿佛毕摩会通过观察生命普遍的症候判定世人未来的命运遭际。我们古老的血液的长河,跨过一个个艰难与险阻,汇聚一条条山涧和小溪,逐渐汇流成一条浑浊而博大的大流。可是,我们自己却开始对自己的血液感到陌生和不适。我们记录地域文明、传承血统崇拜的母语经文和史诗传统,经过一次又一次现代都市喧嚣潮流的冲濯和洗刷,我们不得不开始怀疑母语生命的信念,不得不逐步放弃族群信仰的高度。我们一脉相承的血缘水系趋于干涸;我们卓尔不群的族性精神开始黯淡无光。

传说,古时有一位核毕(hxi bi)毕摩,为写成一部最厉害的咒人经,买来一位贫寒人家还未行过成年礼的小姑娘,从她身上不断提取血液来撰写咒人经书,等到经书写成时,小姑娘也就被榨干血液而死了。如今,这不幸姑娘的灾难及其血液的光辉似乎同时降临到了我们的头上。

送灵仪式上空的纸幡

没有那洁白的纸幡如约的飘动,我们看不到冥界诱人的风。让远去亲人的惊魂穿上这附着有无数祈愿、希冀与福祉的纸衣,温暖穿越阴阳二界。

我们想象洁白的雪花在洪荒之初如何掩埋我们祖先黑色而辉煌的业绩;我们习惯将日月的颜色理解为白色,而后参照着用白色的羊毛擀制贴身的衣物;我们调动所有纯洁的语词,护送我们仙逝的祖先的灵魂,坚定地踏上那白、花、黑“三路”之中的白色之路,顺利回到兹兹普巫族群文明的发祥地。

在我们深若潜渊的意识中,纸是放大的竹叶么?纸是柔软的石板么?纸是天空亘古飘悠的白云的影子和神鸟的翅膀么?纸是我们内心最纯真的爱情和最沉重的灾难的化身么?其实,纸是生命的胎衣;纸是梦想的本质;纸是死亡的伴侣;纸是灵魂最轻盈的家园。纸还是道路!还是粮食!还是武器!还是旗帜!当然,还是光明与黑暗最隐秘最奇妙的结晶。

纸,结束了我们以结绳和刻木记事的历史;纸,改变了我们用指头计算家谱的习惯;纸,不再让我们的孩子只会在山林的石板上作画;纸,重新使我们的女人不再轻易放弃梦想;纸,开始让我们的猎人在图纸上完成狩猎。

我们与纸交往的历史不算短暂,我们曾经让纸成为文明的载体,荣耀的化身;我们也让纸充当过罪恶的替身,耻辱的证明。我们是一群擅长洄游的生物,我们也是一个十分懂得自我解脱的族群。但是,我们从不轻易忘怀耻辱和仇恨,我们将我们所遭遇的耻辱和仇恨像家谱一样牢记,我们从不放弃复仇的意念和斗志。为了生存,为了复仇,为了做人的尊严,在任何时候,我们可以以鲜血作墨,使苍白的纸张获得灿烂的生命。

在一切以纸为媒的时代,我们没有理由放弃这可以变成金钱,可以变成地位,可以变成骄傲的桂冠,可以变成伟大的爱情,也可以变成极刑判决书的纸张的拥有权。同样,为了让我们已经死去的先辈也能时刻与我们分享这魔力无穷的纸张的乐趣,我们一定要让送灵仪式上空的纸幡高高的久久的飘扬。

云雾中的经诵

在大西南密林幽谷,千年的云雾是我们的毡衣,千年的经诵是我们的云雾。经诵为云雾坚强身骨,云雾为经诵插上翅膀。时日成为寂寞的鼓槌。惟有那一条条汩汩流淌千年不曾改变流向的山泉,始终以其孱弱而坚毅的流动,证明山林不腐的脉息。

我们的祖先,历来深信山有山神,树有树神,河流有河流神。当然,那自由穿行于山峦古峰,游弋于高天长空之上的云雾,更是巫蕴浓厚,神秘诡谲,必然是神力无穷之物。由此,我们迷恋离开山林的每一股流岚,我们膜拜飘过天空的每一朵游云。可是,我们朴拙而单纯的愿望却一次次落空。于是,我们开始将成千上万的大西南彝人毕摩(bi mox)连绵不绝、潮起潮落的经诵之声铸造为弓、锻打为箭,瞄准我们认定的射程之内或射程以外的实物或虚象,如期发出我们满载仇恨、希望与梦想的第一支利箭,并亲眼目睹这历史之箭镞,穿越时空,穿透人世,所向披靡,震慑寰宇。致使这看似落寞、死寂的大西南,实际上随时处于暗流涌动、千钧一发的紧迫之中。倘若有人不信,可以在大西南森林中任意折断一根阳光下的树枝试试看,是否会有动人的泪水渗出,模糊你那疑惑的双眼。

然而,我们毕竟在大西南密林温暖的怀抱中沉溺的时日太久,我们希望借助于云贵高原、横断山区的巫风与神云腾飞的想法过分幼稚,我们总是以神圣的经诵作为武器的历史过于漫长。当然,我们为自己愚昧的历史付出了惨烈的代价,我们如残云般被时代的强风卷进了历史的旮旯,我们仿佛落叶似地再次遭遇熊熊的烈火。我们用哀牢山的野果养育的生命,我们用金沙江的野水施洗的身骨,我们用大凉山的野火冶炼的意志,第一次遭致如此严重的考验:游走在布尔汝诺(bbu lup ssup hnot)的麂子和獐子归来了,栖息在阿布倮哈(ap bbux lo hat)的布谷鸟归来了,停留在谷绰绰伙(ggup cho cho hxo)的大雁归来了,彝人的灵魂却在“一步跨千年”的历史飞跃中丢失了。

我们只能再次高举神巫的大纛,再次高喊惊天动地的巫唱,再次冒着被周遭希奇古怪的文明耻笑的危险。

毕摩领唱:归来吧,失群的羔羊!

族人跪地齐声合唱:归来吧,大西南之魂!!

青烟是一棵通天树

我们确信逝去的祖先中,能够顺利成为佑护神吉尔(jjyp lup)的都居住在天空中一个叫世姆恩哈(shyp mu nge hxat)的地方。当我们在人间遭遇孤独时,偶尔思念自己的祖先,可我们苦于毫无通天的本领。于是,我们借助神巫的思维,试着砍伐身边的树木,点燃温暖的篝火,并试图顺着高高的烟树攀缘而上。我们甚至砍伐并燃烧我们自己,我们从此获得了通天的路。

我们自古就是从征战中成长的民族,我们必须实行火葬;我们的骨子里秉有硕诺杜基(shuo nuo ddut jy)的毒性,我们必须实行火葬;我们有时会找到仇人祖先的灵地进行复仇,我们必须实行火葬;我们还是一个擅长迁徙的民族,我们必须实行火葬。我们相信人的精神是一种无法烧毁的气体无人怀疑;我们坚持灵魂是可以用竹根象征的观念千年不变;我们习惯像携带家眷一样携带自己的家神走南闯北从不出错。于是,我们十分看重青烟,我们比别人更能理解一股青烟可能代表的隐喻、象征意义,以及它所显示的特殊的预兆。

我们的猎人狩住猎物时,必须燃起青烟,向山神报告自己的收获的同时祈求山神饶恕自己所犯下的罪过;我们过火把节杀牛宰羊时,必须燃起青烟,向天神获取“准杀证”的同时让天神顺着青烟带走死去牛羊的魂灵;无论驱鬼、招魂、送灵等任何一个有关生命的仪式,任何一种关于生命与生命之间的游戏,我们都必须燃起灵性的青烟,必须通过青烟之路打通人的精神与肉体之间一切可能交往的明径与暗道,任何可能互通的经络与神脉。

从此,我们获得了一棵通天树,一棵常青常绿的通天树,一棵同时满足肉身登高之欲望和精神飞升之渴求的,既实在又虚拟的通天树,仿佛一架神奇的天梯,亘古立于彝族文明的天地之间。提供给那些彝族历史上能随时往返于天地之间伟大的灵魂自由地上下起落。

在另一次清洗蛮荒的野火到来之前,我们总是担心,要是彝人自家的火种熄灭了,又不能到别人处取火种,那不老的“烟树”不就失去了肥沃的土壤了吗?!

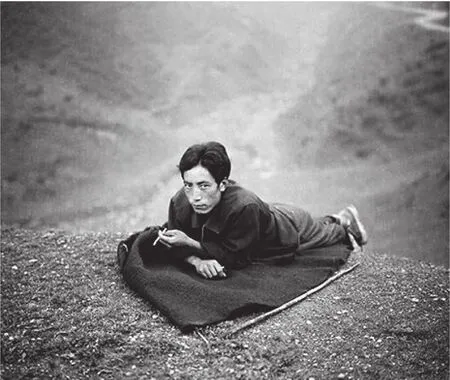

低于大地的歌唱

在木叶如簧的时节,我以低于大地的姿态倾听,我听到土地内心沉重而永恒的律动。在秋天的馨香渐渐消散殆尽的时候,我以高于雪线的心境静察,我感到一种馥郁的气息来自遥不可即的古老的森林。

我以我的灵敏,感觉着我周围的一切生命;我以我的思情,热爱着这个充满神性的世界;我把我的福分和荣誉让我深爱的人们分享;我将我的焦灼与疼痛深埋我的内心。

“毕摩”(bi mox)大师千年的禁忌和规约我将虔诚的恪守;智者“德古”(ndep ggup)祖先的睿智与雄辩我会努力传承。我还要让父亲的遗志在我的脚下绽放欢乐的花朵;我还要使母亲的乳液在我的梦里成为温暖的溪流。我命中注定像布谷鸟一样用鲜血和生命歌唱最美丽的季节;我还会继续身背无形的财宝在城市的森林间成为高贵的乞丐。

老毕摩说,低于大地的歌唱才是真正的歌唱。可我的记忆中祖先开垦的大地只是存在于史诗荒原不为人知的角落。老毕摩又说,大地之下还住着一种人类,他们种族的名字就叫:“德措”(dde co)人,他们以和睦相处而闻名与地上地下。我却听我的祖母说,我的父亲是沙场上战无不胜的大英雄,可在一次手足相残的冤家械斗中随一束青烟去了天国。老毕摩还说,梦是对生命暂时的逃离,它让人类在活着时就体验到死亡的恐惧以及生死往复之间无穷的乐趣。可我又知道,梦是反的,梦是假的,梦是深渊,梦是背叛、梦是插翅难飞的人体中的寄生虫。

人们用毕摩自己一生的经诵声将老去的毕摩在大地上火化;春天的种子如期在大地的石缝和泥块间萌芽;传说和歌谣反复讲述着发生在大地上动人的故事;寓言和童话把苍老的大地带回初始的岁月;格言和谚语依然隐隐约约控制着大地上一切成熟的生命。当黄昏再度来临,送亲的人群唱着不再忧伤的婚歌,像远古的洪水一样漫过大地上有人类生存并歌唱的地方。

老去的毕摩托梦来到我居住的城市高楼的窗口,声音浑厚而沉重,仿佛来自大地的底部:孩子,住得太高了,回到大地吧!回到你的祖先获得人性和智慧的根基吧!……但我确定,我此生绝对无法成为那可爱的“德措”(dde co)人了!……

世袭之痛

我们自知我们的历史,是祖先用一节一节的木槽,从重重叠叠的悬崖绝壁间诱引出山的泉流,任意抽空其中的一节,那古泉的流向就会瞬间改变。我们的传统,是由一代一代的英雄先辈,像房前屋后一排排坚固的栅栏排列而成,无论抽去其中的哪一代,那栅栏都会丧失其应有的功能和价值。

祭师毕摩(bi mox)是族人中深谙此种生命意志和精神传统的人,他们以自己独特的心性和神性的话语充分显示了古老智慧的精髓:以家族血缘世袭的方式,将一个民族灵魂的歌谣永远传唱。

于是,血脉根谱观念与万物有灵意识在我们单纯的身体中悄悄地滋生蔓延;于是,我们游离寒野的身躯开始获得温暖的约束;于是,我们漂泊他乡的魂魄重新回到了久别的故园;于是,我们知道我们将追随一条河流踏上那狭窄、崎岖的山路永不回头;于是,我们用我们的命运告诫我们的子孙:世袭制犹如一坛陈年的美酒令人陶醉;谱系树始终埋伏着致命的危机——结的果子无核!

跌跌撞撞我们一路走来一路歌唱,反反复复我们在山谷中盘桓了千年万年。太阳是我们的神鼓,月亮是我们的荞饼,星星是我们的火把,布谷鸟为我们的孩子迎接春天,黑乌鸦为我们离去的老人送行,我们致死不渝的爱情:永远追随那条日夜闪耀着金色光芒的河流!

我们的生命发源于雪山,雪与灵掌在我们的典籍中混用;我们的身体成长于杉林,杉与记忆在我们的母语中同音;我们的爱情萌芽于森林,我们把山谷中一种古老的树木叫做“情树”。我们最终把命运交给那条发源于雪山的金色的河流,渴望有朝一日她能带领我们向着山外汹涌而去。

如今,我们毕摩世袭的经诵声时断时续,是因为山寨里丢失了太多虔诚的听众;我们的长老不再具有破译鸟语的神秘能力,是因为多数灵性的鸟儿毅然飞离了日益繁盛的山乡;我们金色河流蜿蜒美丽的身体遭到意外的拦截,正在山谷中呻吟;我们血承的谱系莫名遭遇严重的血灾,日夜盼望先祖派来万能的使者为我们换血。

我们的叙事只想把世袭祖先的名字一个个串起,戴在我们曾经高傲的头颅上,印证我们正在承受的世袭之痛!

雌雄山河

万物皆雌雄呵,雌雄是生命最原始的财富;万物皆商品呵,商品自产生便具有雌雄的属性;而雌雄,历来就是可以出卖的家当。即使在乡野密林的山河之间诞生的一切仪式,都有雌雄的象征和阴阳的内涵,在这生命世界里孕育的所有花朵,都有雌雄的姿影与性别的光泽。

日月是兄妹,太阳为妹妹,月亮为哥哥;天地分公母,上天为公,下地为母;山有公母山,阳山为公,阴山为母;泉有阴泉和阳泉;竹有雌竹和雄竹;毕摩(bi mox)胸前的扣结有公扣和母扣;送进山洞的灵牌必须夫妻配对;记述历史的圣典《勒俄》(hne wo)也要分解为“公勒俄”(hne wo ap bbu)和“母勒俄”(hne wo ap mop)。统领和保佑人类命运的家神叫“吉尔”(jjyp lup)和“库霍”(ku hxo);掌管男人一生运势的神灵叫“克颇”(ke po)和“沙库”(sha kur),操纵女人生育与幸福之事的神灵叫“格非”(gep fi)和“色依”(sie yyr)。这一切都跟阴阳思维与生命智慧有关。

毕摩(bi mox)从十二种统称为“巫哲惹”(vo nre sse)的生物种那里领悟了阴阳相克,阴阳相生,雌雄互蚀,雌雄互补的道理。从此,毕摩获得了解释万物为什么会荣枯兴衰生死的能力和机缘,一切生命天然的雌雄属性由此成为早期人类情感与性灵的根基和本源。

自从我们的历史开始进入出卖的时代,我们便以出卖为乐为荣,以出卖来安身立命,以出卖来谈婚论嫁,以出卖来光宗耀祖。我们和我们的毕摩合谋,出卖天地日月,出卖山川河流,出卖家谱,出卖典籍,出卖灵牌,出卖母语,出卖男人的尊严和女人的贞操,出卖亲生的婴儿来养活我们家族的传人。

雌雄再次成为万恶的源泉!

一位年轻的毕摩拒绝长者的劝导,日日夜夜固执地守候着这泉源,用山泉和自己的血液撰写着未来又一次灾难的经过!

被悬置的文字

文字是树枝在水中的倒影吗?文字是鸟兽留在石板上的踪迹吗?文字是那没有形体的人类记忆外化的蛛丝吗?文字是潜藏在人类精神骨骼里的萤火虫吗?

受神鸟的启迪与指引,那位被自己的母亲长期监视和跟踪的神性的祖先,利用自己诡异的智慧,在自己的童年,就早早地创制了用来发现生命、记录生命与表达生命的古老而神秘的符号。正是因为这种从象形逐步走向抽象的文字符号产生的年代过早,而能够真正驾驭和使用的人数过少,也就遭遇了它将被历史久久的悬置、封存、延宕甚至逐渐被撂弃的命运。

文字被创造之后,毕摩(bi mox)开始使用文字撰写经书,以确定自己在族群成员中的特殊身份和职业功能;毕摩使用文字与想象中的神灵和鬼怪对话,以证明自己超凡的能力和博大的爱心;毕摩使用文字逐步提升自己的等级层次和社会地位;毕摩使用文字见证历史,试图使族人脱离蛮荒跻身于人类文明的行列。

文字被创造之后,毕摩又开始久久地封锁文字,实施传内不传外的方针,将氏族血缘以外的学徒拒之门外,即使勉强收为学徒,也只能培养成基本上无人问津的“姿毕”(zzyt bi);毕摩开始故意设置障碍,将已有的文字任意增减偏旁和笔画,使得他人无法顺利辨认自己的经书;毕摩还巧妙利用宗教的权威,让众生及其子孙后代对他和他的文字行为望而生畏,敬而远之。

自此,我们便开始踏上缔造我们民族真正意义上的口头文明的历程。我们逐步实现了自身精于口头表述和口头智慧的原生民族的口头生命形态。于是,我们共同祖先创制的古老的文字被狭窄、狭隘和历史性的短视所禁锢。实际上被久久地悬置于神秘的经柜和漆黑的山洞之中。于是,我们更多的族人的身体从未接受过祖先书写文明的雨露自在的沐浴,从未感领过古老文字的光芒透彻的照耀!……被悬置的文字,犹如被久久流放在野山野水之中闪光的鱼类,要自由自在地游向大海,还将有很遥远的路程……

经书中的异体字

在浩瀚的历史森林里,那神鸟吐出的血字,是否夹带过一颗脱落的鸟儿的牙骨?那受命记字造字的少年祭师,是否因为瞬间的杂念,使污秽的蛀虫钻进了文字的骨骼?那多疑母亲惊飞的神鸟,是否将剩余的智慧传授给了我们命定的敌人?难道这一切都归结于永恒的宿命么?!

这些充斥着巫气和神性,却像昆虫一样在经书中爬来爬去的异体字;这些与女人息息相关,却不能让成年女人碰触的,世世代代被奉为圭臬的神圣经卷;这些制造各种符号,并用这些奇异古怪的符号生养自己、保全自己,并释放自己滔滔不绝的生命激情和阴险黑暗的内心生活的执掌经书的人。他们用他们的方式向现代人类发难:在非现代与现代之间宗教何谓?在去神话化或再神话化之间宗教何谓?在科学有限与生命无限之间宗教何谓?在我们的宗教经典出现大量异体字的时候宗教何谓?

经书中的异体字揭示出人性之恶由来已久;经书中的异体字触发了人类对于宗教与时间永恒的思索;经书中的异体字告诉我们:一切创造的原力,皆来源于人类对异己力量的认知,对危机可能性的预见,对自我利益本能的卫护。

经书中的异体字还告戒我们:骨质增生的确是一种疾病!

“毕摩”的嘴

毫无疑问,毕摩(bi mox)的嘴与常人不同。有时,毕摩的嘴是山林之中无底的深渊,灵肉世界的生死与善恶皆源于此而终于此;有时,毕摩的嘴是浩瀚无边、星月密布的空宇,一切生命均可以在这浩宇之间培育自己灵动而矫健的翅羽;有时,毕摩的嘴是波涛汹涌、博大深厚的大海,只有让生命的航船不断乘风破浪,勇往直前,那巨龙出没、危机四伏的海洋世界,才会真正成为我们获取生命最终智慧和意义的墨绿而沉厚的土壤。

有道是:祸从口出,病从口入。毕摩的嘴却如一个熔炉,一切悲欢离合,一切喜怒哀乐,一切生老病死都可以在这里进行熔炼、进行锻造,从而彻底改变这些人类与生俱来的精神和肉身现象的本质和特性,逐步朝着毕摩为之预设的方向和目标进发。

然而,在更多的族人那里,毕摩的嘴是山岩莫名遭到雷劈之后留下永难弥合的缝,有一种生物必定会从那里生长;是山神故意布设在大西南高原上的大地致命的陷阱,有一些脚印必定会落入陷阱无法脱逃;是山林之子承受历史、创造历史、表述历史过程中不经意留下的伤口,有一类药物必定能治愈历史的痼疾;是自古以来千千万万个自然生命最终用语言选择阴阳二界,各自走向归宿时的分界线,有一些迷失方位的灵魂必定能在此获得一个生命轮回的方向。

其实,毕摩的嘴是用来长牙齿、吃饭、啃骨头的。

据说念经作法跟嘴不会有太大的关系。

寻找祖灵岩洞

在思念的季节,有雨总是好事。昨夜,第一场春雨清洗城市蒙尘的面颊,也荡涤我孤寂已久的心灵。一定是我又在寻找祖灵安放的岩洞,又在担心自己家的祖灵受潮,担心受潮的种子要么会发芽,要么会腐烂的原因。

我梦见那早在十多年前就被我已故的兄长送进岩屋的我的祖辈和父辈两代四个长辈的灵牌,梦见我亲爱的兄长就是因为按照送灵仪式的规矩,在祖灵经过了“尼木”(nip mu)仪式送进岩屋后的第九天去看灵片是否跳出灵槽时,犯了个小小的规矩,他把已经跳出灵槽的灵片捡拾起来重新放回他认为温暖的灵槽内,我想,他一定是不愿让代表灵界绝对权威的祖灵失散或受寒。可他忘记了那送灵毕摩(bi mox)自古以来严格的忠告:灵片跳出灵槽是大吉大利的标志,千万不能再用凡俗之手去捡拾那承载着祝咒之词的神圣的竹片。之后不久,我的兄长抛下妻儿,抛下所有的亲人和仇人,在一次意外事故中毅然追随祖灵而去,没有留下半句值得让我们追忆和回味的话语。

我发现,雨夜是多梦的。我因为在遥远的城里求学,为了不影响学业,家里人征得毕摩的同意用我的衣物代替我参与应该有我的环节,履行我应尽的职责,这样,我的真身就不必参加送祖灵仪式了。也许是这个原因,多年以来,我内心深处一直有种莫名的愧疚和自责感。如果我去尽了这项天经地义的义务,如果第九天去看灵片的不是我的兄长而是我的话,我就不会去捡拾那灵片了。我虽然也不缺乏爱心,但凭我的胆量我是绝对不敢再去碰那神圣的灵物的。我一定会不假思索地按照大人们的愿望撒个美丽的谎说:灵片跳出来了!跳出来了!好得很呵!好得很!何况我懂得对待鬼神之事是讲规矩,不是讲人的良心的。

经过春雨一夜不停的冲刷,早晨的空气特别清新。久居城市,我虽然可以借思情之风雨随时返回我魂牵梦萦的故乡,但惟一去过祖灵岩屋的我的亲哥哥随祖灵而去后,我再也找不到我们家的祖灵岩屋了。因为怕他人使坏,怕女人玷污,所以那是个他人和女人绝对不知道也不准去的神秘岩洞。

我想,不论在梦中还是在现实,今生今世我必须找到我家的祖灵岩屋,我必须还要告诉我的儿子,将来有一天把属于我的灵片和我在冥界的伴侣一同也要放进那岩屋中去,到了第九天时不必来看我,我和我的灵魂的伴侣一定会给子孙后代带来吉祥与兴旺。

顿觉,屋外的雨早已停了。

吃五谷的“毕摩”

毕摩(bi mox)是用人类语言的神力去克服人类亘古的局限的智者,又是用人类文字的光芒照耀其他生命的神力与魔力并与之永恒抗争的勇者。按理说要么只有他们有资格种植五谷并享用五谷;要么他们不该下地种植,也不该食用五谷杂粮,他们应该喝神泉,食神餐,穿神衣,讲神道,做神事;要么他们和我们想象中的祖先的灵魂一样,偶尔来到人间从不伸张,默默地、悄悄地从瓦板的缝隙间如阳光般泄漏进屋子,只是吸几口热气腾腾的祭品供品的蒸气便匆匆离去。

假如毕摩们不种地、不吃饭、不娶妻、不生子的话,他们又怎么体验人世间的七情六欲?怎么懂得我们这些必须种地、必须吃饭、必须娶妻、必须生子的世俗人卓卓(rrop rrop)的生老病死之事呢?!所以,彝族人的祖先十分明智,他们从来就没有打算过学着别的宗教那样把僧俗二界搞得泾渭分明。这样,毕摩为卓卓而司职,卓卓对毕摩有着永恒的需求,相濡以沫,唇齿相依,长此以往,直至今日。

有人说,毕摩不是严格的宗教职业者,毕摩信仰也不算严格的宗教信仰。所以毕摩可以种五谷吃五谷,毕摩可以养六畜吃六畜,毕摩可以生儿育女,延续烟火。我不知道什么是严格的宗教,我只知道毕摩及其信仰体系已经存在了不下五千年的历史,我只知道在毕摩信仰的文化圈内,很难有其他形式的信仰渗透其中,我还知道建立建构毕摩文化及其信仰体系的民族在中国的大西南创制了自己独立的文字,缔造过谁也不能无视或随意抹杀的古代文明。

到目前为止,至少在我的故乡,有了毕摩的虔诚司职,才会有农人的五谷丰登;有了毕摩的虔诚司职,才会有民间的六畜兴旺;有了毕摩的虔诚司职,才会有卓卓的子孙发达。这在彝乡是不辩的史实。

正因为毕摩从不把自己轻易束之高阁,深知高处不胜寒;从不轻易离开大众卓卓,深信卓卓大众才是信仰的土壤和归宿;毕摩世家,虽然世袭传承毕摩使命,但毕摩世家要和卓卓大众其他氏族通婚,要和大众有世俗往来,要让卓卓大众随时有机会检验和监督自己的品格和功底。

有理由表明:我和与我共同文化血缘和文化命运的人,我们都信仰:

吃五谷的毕摩教!

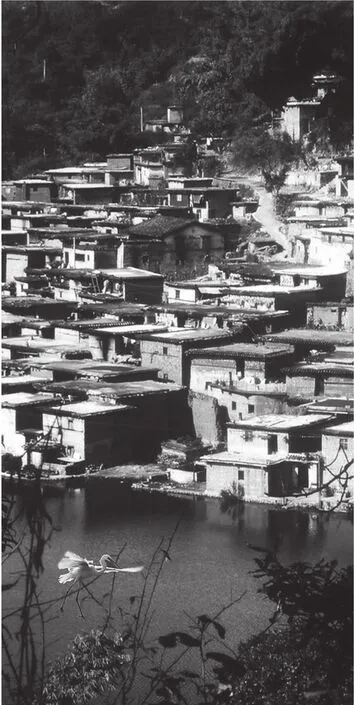

彝人鬼谷“达布络魔”

在历代毕摩(bi mox)彝经、苏尼(su nyit)咒语或老百姓口传文本中有一个与鬼神有关的,出现频率很高的地名,它就是位于现今凉山州甘洛和越西两县交界处的彝人鬼谷——达布络魔(ndep bup lo mox)。

凡是在彝家山寨里接受过彝族传统母语文化严格熏陶的人,只要一提起“达布络魔”这个地名,就立刻感觉到毛骨悚然,一种莫名其妙的惧怕之情油然而生。

“达布络魔”是彝语“ndep bup lo mox”的音译。“ndep bup”是一种草本植物,民间称荨麻;“lo mox”的意思是指深谷、幽谷。这地方在彝族地区为什么家喻户晓、人人皆知呢?首先,是因为传说中那里居住着食人魔王措则莫舒阿荷(cox zze mop shut ap ho)和其女儿女鬼之始祖母孜姿妮扎(zyt zyr hni nrat)这两大男女魔头的缘故。两大男女魔头手下又有无数凶恶残暴、为所欲为的男鬼和女鬼,他们以杀人吃人为职业,自古以来,给远近山寨彝人的身心笼罩上一层莫名的恐惧。并且,山寨中的苏尼和毕摩的诠释使这种恐惧代代相传,直至永远。其次,是因为人们总是希望像人的世界一样,鬼也有个固定的居所,一来让那些妖魔鬼怪也拥有自己相对固定的家园和领地,不再成为孤魂野鬼肆意侵扰人间;二来所谓鬼怪其实都是我们直接或间接的亲人,虽然这些知名和不知名的亲人最终成为了罪恶的魔鬼,可我们也发现人类始终无法决然放弃一个与鬼为邻的世界而去创造一个纯粹无鬼无灵的世界。再次,鬼似乎是彝人对人性之恶的一种觉悟与想象的载体。

鬼与我们其实是相依为命的呵。

由此,“达布络魔”成为善恶之根源,温暖如初,生生不息!

火红的净身石

我们诞生之时,父母用兹依(nzyt yy)泉水洁净的只是我们粗朴而笨拙的身躯,要将我们长期游弋于山间的不安分的魂灵送往遥远而高洁之地,要对付那种想用有形无形的语言损毁我们的身心的人和鬼,就必须先用烈火木嘟(mup dut)与炽石尔擦(lur ca)净身,再用最阴险、最毒辣的语言进行反咒。而后为山间孱弱的生命建起一道道坚固的语言的屏障。

我曾经在北美的印第安部落看到过他们用烧灼的矿石和草药熏身、净身的仪式。这种用火红的炽石净身的仪式,彝语称为“尔擦苏”(lur ca sur),意思是“转炽石”。在进行这个净身仪式之前,作为主人家,我们必须去很少有牲畜过往的房屋的上方拾来三块完好无损的白石放进火塘里烧红,这期间不准任何人用口对着火塘吹火,同时还要采摘一些苦蒿的新芽回来备用。仪式开始时,毕摩(bi mox)的助手用带柄的木瓢舀来一瓢清水,用咖捏(gax nyie)火钳将烧红的白石从火塘里夹出,顺手取些蒿芽放入水中,然后围着已经坐成一团的主人家及整个屋子内所有属于这个家庭的人和物转上一圈,当然猫猫狗狗的必须除外。这个过程中,我们首先用心倾听那烧红的白石被轻轻放入水中时发出的簌簌的声音,这声音富有催眠和令人遐想的魅力;紧接着我们会看到薄雾般的蒸气慢慢在屋内飘散开来,渐渐熏沐着整个屋宇,仿佛让我们接受一次特殊的蒸气浴;之后,我们就能闻到那苦蒿的味道伴着水的热气飘溢而来的淡淡的清香,我们会久久沉醉在这种天然的香气之中,直到主祭的毕摩(bi mox)提示下一个环节开始。

这样,凡是参与者就被认定为是这个家庭不可缺少的成员了。只有已经长大成人行过莎拉洛(shap hlat hlo)成年礼的女儿除外。毕摩(bi mox)一般会采取两种方式对待她们:一是针对成年后很快出嫁了的就只能参与其婆家或自己新家的净身反咒仪式了,不能再参加娘家的这类活动,即使在场也视为外人;二是针对已经行过成年礼,但还未出嫁的就在娘家为其单独进行净身和反咒等仪式。

所有已经用过的净身石,会被抛向房前屋后,长此以往,在某年某月某日,人们发现那些不再有用的石头,都被一一砌进房屋,成为房屋坚实的根基,已经嵌进人类和动植物不可多得的生命的支柱。

我从此明白了石头是不老不死的道理!

仪式中那孩子的双眸

你必须毫无理由地久久居住在山林深处,你必须深信久居山中的人们与大山的对话需要通过一些神秘的仪式,你必须具备将你整个的身心瞬间变成一双能够进行灵视的慧眼的能力,你才有机缘与仪式之中那孩子的双眸奇妙地相遇。

自古以来,天空中降下的雨水和山里女人的泪水在林中积成了一个个传说中的湖泊。于是,有一条眸子的河流在此起源,而后汩汩流经山寨,那些无名的野花在河流的两岸常开不败,那些欢快的小鸟,沿着河流的方向筑巢,伴着河水的声音自在地鸣唱。于是,阳光的毒汁,夜空的陷阱,彩虹的阴险,流岚的神秘,以及绿叶的生机,鹅卵石在河底散发的光艳,共同凝结为一条生命的河床。于是,我们深信,生命源于水,水生于巫,巫是更为无边而永恒的水气。

有巫必定有仪式,有仪式就必定有孩子在接受巫气的熏陶和巫光的沐浴。仪式中那孩子充满疑惑的双眸,仿佛梦的泉眼,仿佛青涩的野果;时而是海底的暗礁,时而又成为宝剑上镶嵌的夜明珠。

你的身体要充满对异质文化应有的尊重,你的内心要拥有对世界虚境真切的参透力,你就有机会通过仪式中那孩子的双眸获得生命的真谛,从而获得对生命世界独特的解释权。

仪式和面塑身上的咒语

没有这些如云遮雾罩、如蛛网密织、如鸩酒、如甘泉的语言的咒词,仪式中的面塑,就立即还原为用苦荞面糅合而成的一团团一块块可以充饥并含有多种氨基酸的地地道道的荞馍,成为山地民族自古以来最为普通却难以割舍的食物。人类在对付自己精神的对手、虚拟的敌人,或者被动而虔诚地祈福消灾时,总还是乐此不疲地采取对待人类自身的基本方式:在人们习惯不假思索的食物中加上语言的毒汁或者将食物搀和上祈愿的蜜语,直至达到目的。长此以往,显得何等幼稚而可笑。

自古以来,仪式中的面塑一直成为彝族人一支支无言的军队和一把把特殊的武器,默默地按照人们的意愿,按照毕摩(bi mox)的指令,赴汤蹈火,所向披靡,真可谓鞠躬尽瘁,死而后已。

春播时节,山里人将一颗一颗的苦荞种子任意撒播在贫瘠而广袤的荒坡上,不就是为了让这天生具有自由品质的苦荞耔,在大地的身体上寻找到自己随意诞生的位置么?!

秋收之时,按照山里的习惯,一半由飞禽走兽肆意攫取,另一半我们为婴儿、老人和仪式中的生命而收割。

其实,面塑只是拐杖、猎枪和天梯,只有那些附着在它们身上的秘密的咒语和祝词才是穿越阴阳穿越时空的弹头。在有记忆方式的历史长路中,很多无辜的生命曾经被这弹头天命地击中,有的从此伤痕累累,有的从此博大开怀。

有时,我也很想变魔术般变成这些面塑中小小的一个,按照毕摩的指引,去担负过分繁重的使命。和这么多的小人、小鬼、小动物在一起生、一起死该有多么的与众不同,多么的惬意,多么的让那些貌似庞大内心却无比孱弱、空虚和自私的生命望而生畏。

祖先在上

我们无数次试图靠近你们,借助我们的梦,借助我们发自肺腑的文字,借助我们从你们那里遗传的无比旺盛的性力。祖先呵,你们一直佑护着我们度过了一次又一次生命的难关。正当我们深怀感激之情拼命回报你们的恩泽之时,你们却又托梦给我们致命的暗示:有一场灾难将如期降临记忆中的城市,所有翅羽未丰的城市生物必须提前飞离。并说有许多羽毛在空中触礁,灾难的预告来得如此隐秘而突然。

祖先在上,所以我们无论有何种欲求和梦想,总是养成仰望天空的品质;

祖先在上,所以我们无论遭遇何种不幸与灾难,总是用一生奋袂而往,从不犹豫和彷徨;

祖先在上,所以我们无论如何,必须对生死作出准确的界定,并且打上明显的标记,否则灵界和凡界一样,鱼目混珠,难分彼此,莫辨亲疏。

祖先在上,你曾经划破苍穹、所向披靡的闪电什么时候开始黯淡无光、孱弱无力?

祖先在上,你一度挺拔俊秀、刚正不阿的身影什么时候开始卑躬屈膝、躲躲闪闪?

祖先在上,你总是勇于探索、勇于超越的本性什么时候开始困顿不堪、甘于堕落?

祖先在上,无论留守山寨还是迁居都市,你们的子孙注定承受一次灾难;

祖先在上,无论是否有过长翅膀的历史,你们的子孙注定插翅难飞;

祖先在上,无论你们同意与否,我们将不再画地为牢。

虫灾再度降临这座古城之前,我们备足灭火器!

患不孕不育症的男女成群结队,打出第一面旗帜:

祖灵必须引咎辞职!

鬼魂在下

不论生死,古老的生命律注定,我们必须对生命的灵肉世界进行一次分割的话,请不要让那勾魂摄魄的送魂曲把我带走。我不愿去那《送魂经》中描绘的:“百草结谷穗,蒿枝结花椒”;“上方有山好牧羊,山下安寨好居住;下方有坝好耕作,坝中平地好赛马,坝下沼泽好放猪”;“上方放牧带回獐麂来,寨边砍柴带回松明来,寨下背水带回鱼儿来”;“不懂有人来教授,不识有人来指点。”的祖界理想的乐园。我愿意与人间鬼魂为伍,继续留守在大地上,即使惨遭残酷的诅咒,即使死亡再次降临,我也不愿轻易放弃对人间持久的依恋。

鬼魂在下,鬼魂随时给人间带来危险与警策,防止人类坠入灵魂麻木的深谷;

鬼魂在下,鬼魂以敌对的方式,促进和提升人类创造的能力,去不断征服生命的天敌;

鬼魂在下,鬼魂以自觉受难的勇气,提醒着祖界高傲的神灵,要懂得珍惜自己圣洁的生命际遇;

鬼魂在下,鬼魂以信仰般的虔诚,接受命运的诅咒,从而为自己生命中曾经犯下的罪过永恒赎罪。

鬼魂在下,人间才能获得不完美的真实!

鬼魂在下,上天祖界才更加显得遥远而高洁!

人间“毕摩”

你如果对物质生命世界没有深入细致的体验;你如果没有感受过人的七情六欲、男欢女爱的无限乐趣;你如果对人世间的真善美、假恶丑及生老病死的规律没有足够的认知积累;你如果不垦荒、不种地、不娶妻、不生子、不嫁女、不衰老,你就不是人间毕摩(bi mox)。

你融于族人之中,是族群生命最致命的部位;你立于族人之外,似日月用永恒的冷暖抚慰大地;你是现实生活中真正的智者,是彝人历史智慧最集中的体现;你又是灵魂世界忠诚的使者,似穿越时空的光芒照耀生死。你时而驾驶心智之车,轻捷地奔驰在纸质的山河和文字的海洋;你时而凭借灵异的光束,泅行于人性幽暗的隧道。

因为有你,彝人母语中“毕”(bi)这个词汇变得无比的神圣,表述着彝族古老而辉煌的口头文明从未中断;因为有你,体现着悠远、深邃、高尚、伟大的母性智慧的“摩”(mop)的音节与你结合,暗示出彝人古老的口头传统从此孕育和起源的内涵。

彝族谚语早已界定出”人间毕摩(bi mox)”的原始属性:

“毕摩(bi mox)反悔毕摩(bi mox)舌头断,主人反悔主人子女死。”有言出必行,违约反悔必遭报应的观念。是世俗规约与神性思维结合的判断方式。

“土司进屋毕摩(bi mox)不起身。”这话并不意味着土司尊重毕摩,也不不意味着毕摩无视土司,只能表示毕摩做仪式的位置不能让坐,即职业身份决定该让座而不能让座。通过世俗对比去强调毕摩的地位,这种地位不是基于信仰,相反,是从这种对比中强调土司在现实世界至高无上的地位。出自凡俗的价值、身份、权力可见这地位不是与生俱来的地位。

“毕摩(bi mox)是中间人,主人是出资者。”是主人出资,让毕摩去消除神、鬼、人三者之间的对立与冲突,无异于“拿人钱财,替人消灾”的江湖规矩和袍哥道义,只不过毕摩对付的是用肉眼看不见的敌人。

“大毕摩阿苏拉则(a su lat zzi),不会为自我驱鬼祈福;大苏尼拉茨俄觉(lat cy o njox),不会为自己测定吉凶。”道出有缺陷的生命才是健全的生命,因为生命有了缺陷,人类才有互补的可能,哪怕是祭师毕摩(bi mox)和神巫苏尼也不例外的道理。

人间毕摩,自古以来自由攀缘于人间烟火之树,成就天界与人界神秘的往来。

经书中有一只大鸟

依照“80岁不在吆喝鸡群”的老母从老家传来的“圣旨”,去年春天,我从故乡请来了沾些亲戚关系、也有些知名度的,吉克(jjix ke)世袭毕摩(bi mox)家族中一位年轻的毕摩吉克木呷(ji ke mu gat)。在城市的家里,我让他做祈福禳灾的“俄果古”(o go mgup)仪式时,我的儿子十分好奇地乘毕摩(bi mox)不注意的瞬间,将毕摩身边的经书拿到一旁翻阅,在毕摩(bi mox)的经书中翻到了一只被毕摩称作“殊尼兀勒”(shut nyi vop le)的奇异的大鸟。

我告诉儿子,这只大鸟在神圣的经卷中沉睡了足足千年万年。儿子用狐疑的眼光时而看我,时而看那正在凭借铜铃彻骨的巫乐与灵界潜心对话的毕摩,时而又回到经书上,全神贯注地凝视着那只有骨架而没有肉身,也没有眼神,仿佛一只奇特的竹篓的神鸟,自言自语地说:爸爸,我知道了,这是毕摩的卡通画!

我对儿子说:毕摩的祖先在彝族地区数不胜数的鸟类中确定“殊尼兀勒”(shut nyi vop le)进入经典之中,想必不是偶然和随意的,而彝谚“翅类嘎阿(gat nga)鸟大,蹄类霍莫(hop mop)骆驼大”,也并没有提到“殊尼兀勒”(shut nyi vop le)鸟。据说“殊尼兀勒”(shut nyi vop le)鸟是一种具备语言输送能力的候鸟,毕摩(bi mox)选择它作为最早的传送语言的工具或具有某种象征意义的载体,大概更多是基于它的体形的巨大与候鸟的品质。

儿子半信半疑地说:是毕摩的国际航班“波音757”吗?

我只能回答说:可它不是运载肉身生命的,而是运载灵魂生命的!

儿子的眼神中飘过一朵阴险的云:爸爸,我想吃大鸟的肉!

责任编辑:刘全德