清河县:朱朱所构筑的诗歌环型剧场

马小盐

清河县:朱朱所构筑的诗歌环型剧场

马小盐

朱朱以《金瓶梅》、《水浒》为原型解构而成的组诗《清河县》,是个令人吃惊的存在。据我所知,大多数中国当代诗人,擅长语言的,不擅长结构;擅长结构的,不擅长语言。而在一首诗歌中,能把精巧的结构与精致的语言融于一炉的当代诗人实在比较罕见。《清河县》的语言之美,我就不多谈论,因有太多的人谈论过它。我更想探讨的是它那互为镜像环而为圆的、古罗马竞技场般的错综复杂的环型结构。

在我看来,这首诗是个奇妙的环型剧场。剧场的中心是一直不曾在诗歌里正面出现,却一直在,一直不曾消失过的性感女郎潘金莲。潘金莲是诗的核心,诗的磁石,是她所散发出的美的光亮吮吸着诗歌的语词与男人们的目光。她既

在,又不在。环绕在她四周的是因她的美貌而点燃的欲望火焰。它们鲜花般绽放,又鲜花般泯灭。几个男人与一个名叫王婆的老年女人构成了观看的第一重圆。他们既是金莲之美的观赏者,又是整个事件的参与者。圆环的外围是读者,是观众,是“我们”。在《郓哥,快跑》里,“我们”被诗人如此描述:“我们密切地关注他的奔跑/就像观看一长串镜头的闪回。/我们是守口如瓶的茶肆,/我们是来不及将结局告知他的观众。”显然,我们是环型剧场中端坐的一员。郓哥的奔跑产生了我们,我们知道即将发生些什么,我们亦期待发生些什么,我们希望整个故事重演一遍,我们都是窥隐瘾狂患者。我们处于“看”的最外围,我们是二重观看者:我们看这六个角色,并看这六个角色所看。我们打算再度目击美如何因欲望而被毁灭。当然,我们看到的不仅仅是这些。在看《清河县》这一现代诗剧的同时,我们的内心亦在复看《金瓶梅》与《水浒》,我们陷入了古典与现代、历史与现实的多重观看之迷局。

颇多评论家认为,《郓哥,快跑》因没有用第一人称“我”来叙事,应该独立于组诗的另外五部分。我认为这是一个错误的看法。在我看来,恰恰是《郓哥,快跑》构成第一重观看之圆的起点,亦是将“我们”引进整首诗歌的楔子。正因《郓哥,快跑》里无“我”,才产生了我们。我们是诗歌里郓哥的孩子,郓哥的血液在我们的身上流淌,我们与郓哥同构,我们和郓哥一样是好事者、窥看者、道德审判者、告密者。但郓哥亦独立于我们,他要以断头的激情去上演一场亘古以来在中华大地上一演再演的戏,他是这场戏的导火索。而我们,有时候会通过郓哥而让这六个角色分类附体,有时候却仅仅是个连郓哥都不去做的看客,这是我们与郓哥之间的距离。郓哥是我们的镜子。而我们所看到的郓哥却奔跑着去找寻他的镜子,武大郎是郓哥在这首诗歌里的同类项。他因无法亲自去报复(欲望无能)西门庆,而想假借他人之手来充当复仇使者。正如武大郎因性无能(欲望无能),却占据着如花似玉的美娇娘,他们二人面对着同样的难题:他们面临着一个以他们的能力所无法解决的强大欲望对象。

西门庆是个性顽童,“是一个饱食而不知肉味的人/是佛经里摸象的盲人”。在去药店的路上雨下了起来,发出龙鳞般的亮光。他在这隐喻之雨里看到一扇窗,一个鲤鱼般期待雨水滋养着镶嵌在画框里的女人。他因她“轻呷”的目光,鱼唇般翕动的目光,发出这样的申请书:“姐姐啊我的绞刑台/让我走上来一脚把踏板踩空。”这是一句深得性三味的诗意语言,更是吁请来一场浩大云雨的性语言。从弗洛伊德的性心理角度看,这句诗显然比海子已经在民众间传得烂俗的诗句“姐姐,我今夜只想你”来的更为深刻,亦更符合性顽童的思维方式。贪婪的性顽童西门庆,他的猎物是潘金莲,他的镜像却是王婆。正如郓哥会奔跑着去找武大郎,西门庆亦会摇着扇儿去会王婆。西门庆与王婆,彼此互为镜像。前者对女人贪得无厌,后者对金钱聚敛无度。这两粒糜烂的果实,都被自身强烈的欲望所驱使。他们必然会在欲望的魔力里相逢、交换、狼狈为伍,共谋勾当。

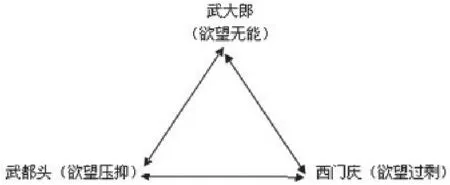

《洗窗》这一节,是组诗里长句最多的一节。而这一节的“我”却是武大郎。诗句之长与武大郎的身材之短形成了强烈的反差,却与站在旧椅子上武大郎眼中的潘金莲的美之形象相符合。武大郎在看,看一尊美的雕塑如何一举一动的洗窗:她伸手,她揩拭,她站立,她下蹲,她牵引着全城的目光。这个美的占有者,手握椅柄欣赏着他的女郎。他认识到,这个女人所拥有的美,是一种巨大的能量。当她下蹲,旧椅子会因“受压而迅速地聚拢,好像全城的人一起用力往上顶。”他知道,她的美,不是他所能独自占领,更不会单单的属于他一个。她将属于很多人,她比他更属于这个城。《武都头》这一节塑造了一个因欲望的压抑而在阴暗心理间进行戮父活动的男人。武松,他不是个英雄,而是一个性压抑患者。他所要杀戮的不是老虎,而是他的兄长,他的哥哥。他看到了故事的开头,更预料到了结局。他洞悉了一切。但伦理道德的篱栏,令他无法下手采摘他所喜爱的果实。于是他一边讴歌哥哥“我知道我的兄长比我更魁伟/以他逶迤数十里的胸膛/让我的头依靠/城垣从他弯曲的臂膀间隆起/屏挡住野兽”。一边策划着远行:“我必须远去而不成为同谋/让蠢男人们来做这件事”。他是整个事件暗中潜伏的导演,他知道一切都会发生,即将发生,必然发生。至此,西门庆——武大郎——武都头三个圆弧上的观看者,形成了一个互动欲望三角洲,三角的核心直指潘金莲,她是这三个男人的美梦,更是这三个男人的噩梦:西门庆愿为她上性的绞刑架,武大郎深知她不会仅仅属于他,武都头冒着违背良心的谴责,等待着别的蠢男人来杀兄奸嫂,他好粉墨登场。

《百宝箱》分了四小节,是组诗中花费笔墨最多的一组。这是唯一一组以“我”之面目出现的女性形象,且是一个贪婪的以蜘蛛的姿态存活的老女性形象:王婆。第一节中的王婆是一个嗜好观看龙卷风,想旋起新风暴的老女人。第二节的王婆像一只黑蜘蛛。她将黏液铺展在整个县城,没有人逃过她蛛网的神经末梢。第三节的王婆因年轻打虎英雄的绛红色肌肉,欲望激荡,乳房鼓胀,宛若回归青春。第四节的王婆在整理百宝箱,箱子里“有无数金锭和寿衣/还有我珍藏的一套新娘的行头”。这组诗歌里的王婆,不是一个单一的形象。她既是王婆本人,又是老年潘金莲的再现。王婆既是西门庆的镜像,更是老年潘金莲的镜像。在王婆的身上,我们看到那站立在圆的中心,永远不老的美之女神,年老时的贪婪、行止与模样。如果说郓哥是我们与剧场的第一脐带,那么王婆与老年潘金莲的镜像则是我们入侵圆心的第二脐带。我们就这样被链接起来。朱朱曾在一个访谈里说:“王婆是我们这个民族的原型之一。她所意味的比这多得多——文明的黑盒子,活化石,社会结构最诡异的一环,乃至于你可以说她们所居的是一个隐性的中心。”是的,王婆是一个隐性的中心,更是一个阴性的中心,一条建立在我们与潘金莲之间的阴性脐带。百宝箱不是百宝箱,而是一个物化了的子宫。一个吸纳一切阳性世界的物质性子宫。它的引力,宛若潘金莲所占据的圆心,在吸纳男人世界中的一切目光。女人,美丽的女人,丑陋的女人,阴性的女人,她们在,她们一直在,无论她们肉身翠绿青葱还是年老朽坏腐败。

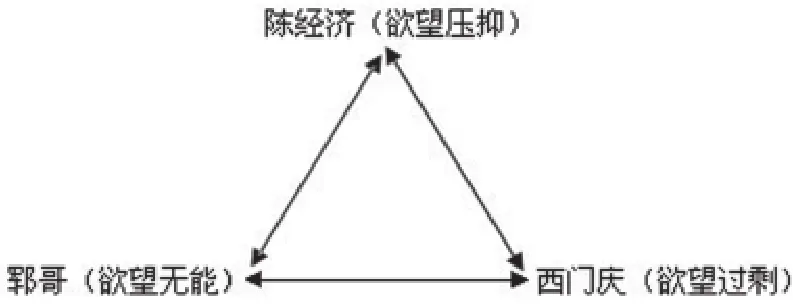

如果说西门庆是第一重观看之环上的欲望之父,王婆则是该环上的欲望之母。作为一个阴性的、贪婪的、与整个阳性世界既媾和又对抗的老年潘金莲形象的代言人,王婆不但与前文中出场的武都头、武大郎构成一个欲望三角,更与郓哥以及后文即将咿呀登场的陈经济构成一个全新的三角形:

作为组诗的尾歌,《威信》中的主角是陈经济。有访谈者曾这样询问朱朱:“陈经济(《威信》)作为组诗的结尾,出于怎样的一种考虑?”朱朱如是告答:“《威信》置放于篇末,可以说是一个不是结尾的结尾,它表明在预感到一种状态即将消失的那个当时我所能给予的反应;和此前的部分相比,它有些异常,我以为这近乎树木的纹理发生的断裂。”是的,陈经济的出现是个异常,更是个因引进新文本纹理而蓄意造成的对传统线性阅读方式的断裂。诗人实际上想构筑一个这样的三角构架的互文文本:

如果组诗《清河县》在王婆那里嘎然而止,我们完全有理由仅仅将《水浒》作为互文文本,而非多了《金瓶梅》这一面镜子,要知道组诗六部分中的人物,前五部分既在《水浒》中出现过,又在《金瓶梅》中出现过,唯有陈经济单单在《金瓶梅》里存活。但是陈经济的出现,不单单是为了多一个互文文本。对组诗的整体结构而言,陈经济一方面与武松互为镜像:他们都是性压抑患者。他痛恨西门庆,却娶了他的女儿。他贪婪西门庆的小妾,却讳莫如深。他十分惧怕西门庆和潘金莲。尤其是潘金莲,她是他的恐惧之源:“我害怕这座避难所(指清河县)就像/害怕重经一个接生婆的手/被塞回进胎盘/她(潘金莲)会剥开我的脸寻找可以关闭我眼脸和耳朵的机关/用力地甩打我的内脏/令这些在痉挛中缩短/而他(西门庆)抱着双臂在一旁监视着”。那美艳不可方物的女人,对陈经济来说,是一座无法自拔的炼狱。他知道她的美像磁石一样吸引着他,更会像粉碎机一样来粉碎他,粉碎他的五官,粉碎他的内脏,粉碎他的性命。而他的妻的父啊,却站在一旁监视着他。他与武都头一样活在被压抑的欲望深渊。他与武都头只有这样的区别:他没有戮父的胆量,而武都头有!他仅仅想揍西门庆一场。另一方面,陈经济是构成第一重观看之圆上的重要一环,只有陈经济的出场,圆环才能与郓哥的火焰重合,才能与郓哥、西门庆构成一个新的欲望三角洲,在更大的结构上形成一个生生不熄的欲望之环:

朱朱的组诗《清河县》,是一首多声部诗歌。这首诗歌的有趣性不但在于六声齐发,更在于它制造了六个不同的发声人物,六种戏剧性场景,并用这六个支点制造了繁复而轻盈的镜中之镜,环中之环。法国结构主义大师列维·斯特劳斯喜欢玩三角魔术,但真正的大玩家却是博尔赫斯。博尔赫斯玩的是圆,是环。因为博尔赫斯和达•芬奇一样,知道圆是所有结构里最奇特的结构:它可以包含三角形、四边形、五角形、六边形等等形状。朱朱显然也是博尔赫斯众多的信徒之一。当朱朱说:“每一条街道都住着一个王婆,虽然他们喝的是可口可乐。”我就知道,我没有分析错。这首诗的结构,具有建筑学方面的雄心。它所要构筑的是一个古罗马竞技场般环型剧场:一个双重观看的剧场,一个历史循环的剧场,一个中国人无法逃离的宿命剧场。我们,读者,观众,郓哥以断头的激情诞生下的孩子,是潘金莲,是西门庆,是武大郎,是武都头,是王婆,更可能是陈经济,亦或是郓哥。我们奔跑,我们通奸,我们告密,我们争名夺利,我们是各种各样的欲望囚徒,我们就是他们……我们,圆上的一点,剧场中的一员,在诗歌之镜,情欲小说之镜,暴力小说之镜,三面镜子明亮的秋波里,环绕着目睹到了我们自己!

附录:《清河县》作者:朱朱

称谓“我”在各诗中的对位表:

诗名 我

郓哥,快跑

顽童 西门庆

洗窗 武大郎

武都头 武 松

百宝箱 王 婆

威信 陈经济

郓哥,快跑

今天早晨他是最焦急的一个,

他险些推翻了算命人的摊子,

和横过街市的吹笛者。

从他手中的篮子里

梨子落了一地。

他要跑到一个小矮人那里去,

带去一个消息。凡是延缓了他的脚步的人

都在他的脑海里得到了不好的下场。

他跑得那么快,像一枝很轻的箭杆。

我们密切地关注他的奔跑,

就像观看一长串镜头的闪回。

我们是守口如瓶的茶肆,我们是

来不及将结局告知他的观众;

他的奔跑有一种断了头的激情。

顽童

Ⅰ

去药铺的路上雨开始下了,

龙鳞般的亮光。

那些蒸汽成了精似的

从卵石里腾挪着,往上跑。

叶子从沟垄里流去,

即使躲在屋檐下,

也能感到雨点像敷在皮肤上的甘草化开,

留下清凉的味道。

我安顿着马;

自街对面上方,

一扇木格子窗忽然掀开,

那里站着一个女人。

一个女人,

穿着绿花的红肚兜,

看着天边外。

她伸展裸露的臂膀

去接从晾衣杆上绽放的水花。

——可以猜想她那踮起的脚有多美丽——

应该有一盏为它而下垂到膝弯的灯。

以前有过好多次,每当

出现这样的形象,

我就把她们引向我的宅第。

我是一个饱食而不知肉味的人,

我是佛经里摸象的盲人。

我有旺盛的精力,

我是富翁并且有军官的体型,

我也有的是时间——

现在她的目光

开始移过来在我的脖颈里轻呷了,

我粗大的喉结滚动,

似乎在吞咽一颗宝石。

Ⅱ

雨在我们之间下着,

在两个紧张的窥视狂之间

门栓在松动,而

青草受到滋养更碧绿了。

雨有远行的意味,

雨将有一道笼罩几座城市的虹霓,

车辆在它们之间的平原上扭曲着前行,

忽然植物般静止。

雨有挥霍的豪迈,

起落于檐瓦好像处士教我

吟诵虚度一生的口诀。

现在雨大得像一种无法伸量的物质

来适应你和我,

姐姐啊我的绞刑台,

让我走上来一脚把踏板踩空。

洗窗

一把椅子在这里支撑她,

一个力,一个贯穿于她身体的力

从她踮起的脚尖向上传送着,

它本该是绷直的线却在膝弯和腹股沟

绕成了涡纹,身体对力说

你是一个魔术师喜欢表演给观众看的空结,

而力说你才是呢。她拿着布

一阵风将她的裙子吹得鼓涨起来,腹部透明起来就像鳍。

现在力和身体停止了争吵它们在合作。

这是一把旧椅子用锈铁丝缠着,

现在她的身体往下支撑它的空虚,

它受压而迅速地聚拢,好像全城的人一起用力往上顶。

她笑着,当她洗窗时发现透明的不可能

而半透明是一个陷阱,她的手经常伸到污点的另一面去擦它们

这时候污点就好像始于手的一个谜团。

逐渐的透明的确在考验一个人,

正在升上来。

百宝箱

她累了,停止。汗水流过落了灰而变得粗糙的乳头,

淋湿她的双腿,但甚至

连她最隐秘的开口处也因为有风在吹拂而有难言的兴奋。

她继续洗着而且我们晕眩着,俯视和仰视紧紧地牵扯在一起。

一张网结和网眼都在移动中的网。

哦我们好像离开了清河县,我们有了距离

从外边箍住一个很大的空虚,

我的手紧握着椅背现在把它提起,

你仍然站立在原处。

•

武都头

那哨棒儿闲着,

毡毯也蒙上灰;

我梦见她溺水而不把手给她,

其实她就在楼下。

发髻披散开一个垂到腰间的旋涡

和一份末日的倦怠,

脸孔像睡莲,一朵团圆了

晴空里到处释放的静电的花。

她走路时多么轻,

像出笼的蒸汽擦拭着自己;

而楼梯晃动着

一道就要诀开的堤。

她也让你想起

一匹轻颤的布仍然轻颤着,

被界尺挑起来

听凭着裁判。

而我被自己的目光箍紧了,

所有别的感觉已停止。

一个巨大的诱惑

Ⅰ

哦,龙卷风,

我的姐姐,

你黑极了的身躯

像水中变形的金刚钻,

扭摆着上升;

钻头犀利又尖硬,

刺穿了玻璃天,

朵朵白云被你一口吸进去,

就像畜生腔肠里在蠕动的粪便;

秋天太安详,蓝太深

而我们恨这个。

容易暴躁的老姐姐啊,

当你吹得我的茶肆摇晃着下沉,

我才感到我活着,

感到好。

我手拂鬓角被吹落的发丝,

目光沉沉地

从店外的光线撤回,

几块斗大的黑斑尾随来,

也滞留也飞舞:

也许我不该这样

盯着太阳看。

钻心的疼痛像匕首

从烧焦的视网膜

爬进太阳穴。

Ⅱ

当午后传来一阵动地的喧哗,

人们涌向街头

去争睹一位打虎英雄;

远远地,他经过门前时

我看见那绛红的肌肉

好像上等的石料,

大胡子滴着酒,

前胸厚如衙门前的座狮——

他更像一艘端午节的龙舟

衔来波浪,

激荡着我们朽坏的航道。

被这样的热和湿震颤着,

我干瘪的乳房

鼓胀起

和鼓点一起抖动;

我几乎想跟随

整个队列狂喜的脚步,

经过每座漂浮如睡莲的住宅,

走得更远些,

观看穹隆下陡然雄伟的城廓。

但人们蔑视

我观赏时的贪婪,

他们要我缩进店铺的深处去,

扎紧我粗布口袋般的身体,

并且严防泄露出瞳孔里剩留的一点反光。

威信

当我们从东京出发时

他就已经和我们在一起了;他关心

我们沉重行李里的金子。只有这些

才会让他的笑容像车轮一样滚动,

甩脱一切的泥斑;他将自己绑在赶车人的背上

表演着车技。他吹笛子逗你开心,

不停地回过头对我们闪眼睛;

而我知道我们在自己的行李里最轻,

是那些紧捆着行李的绳子,

最后是他松开这些绳子的一个借口。

妻子,我恨你的血液里

有一半他的血液,

你像一把可怜的勺子映出他的脸,

即使当我们爱抚的时刻,

你的身体也有最后的一点儿吝啬:

窝藏他。如此我总是

结束得匆忙。

你每月的分泌物里有涤罪的意味吗?

你呆呆地咬住手帕,

你哭泣而我厌烦。

你不肯在他落单于你血液中的时候

把他交出来,让他和我一对一,让我狠狠地揍他,

踢他,在东京他没有成群的朋友和仆人。

东京像悬崖

但清河县更可怕是一座吞噬不已的深渊,

它的每一座住宅都是灵柩

堆挤在一处,居住者

活着都像从上空摔死过一次,

叫喊刚发出就沉淀。

在那里我知道自己会像什么?一座冷透的火炉

立在一堵墙前,

被轻轻一推就碎成煤渣。

我曾经在迎亲的薄雾中看过它的外形,

一条盘踞的大蟒,

不停地渗出黑草莓般的珠汁,

使芦苇陷入迷乱。

我害怕这座避难所就像

害怕重经一个接生婆的手,

被塞回进胎盘。

她会剥开我的脸寻找可以关闭我眼脸和耳朵的机关,

用力地甩打我的内脏

令这些在痉挛中缩短,

而他抱着双臂在一旁监视着

直到我的声音变得稚嫩,最终

睡着了一般,地下没有痕迹;

你,一个小巫婆从月光下一闪,

捧着炖熟的鸡汤,

送到他的棋盘前。

栏目责编:阎安