西部地区农村贫困老年人社会支持网络的调查分析

——以甘肃省定西市巉口镇为例

班保申,陈 佳

(东北石油大学人文科学学院,黑龙江 大庆 163318)

西部地区农村贫困老年人社会支持网络的调查分析

——以甘肃省定西市巉口镇为例

班保申,陈 佳

(东北石油大学人文科学学院,黑龙江 大庆 163318)

我国农村老年人正式社会支持不足,非正式社会支持弱化,需要借助外力帮助农村贫困老年人构建社会支持网络,摆脱贫困的困扰。一是建立和完善农业大专院校以及专家学者对农村老年弱势群体的专业性正式社会支持的长效机制,发挥社会工作者及青年志愿者在农村老年社会工作中的重要作用;二是发挥家庭养老的功能,使农村老年人始终能够获得来自家族成员的精神慰藉及情感支持等表达性社会支持;三是强化邻里及老年朋辈群体的物质援助及友情关怀。

农村贫困;AGIL模型;社会支持理论;社会支持网络

2010年是国家实施西部大开发10周年,自此战略实施以来,西部地区经济社会等各项事业得到了长足发展,西部农村发展取得的成就也引人注目。从总体上说,目前我国社会支持网络研究对老年人的关注还很不够,与此同时,农村老年人的正式社会支持资源不充足,而非正式社会支持也出现弱化。老年人退出社会劳动领域后,也相应地失去了他们原有的社会角色而成为弱势群体。因此,探索构建老年人社会支持网络,对于老年人安度晚年、提高生活质量、共享社会发展成果,促进社会平稳度过老龄化阶段都具有重要意义。我们以社会支持网络为理论视角,以问卷调查和访谈为调查方法,了解国家正式支持和家庭、亲戚、邻里、村庄等非正式支持如何对农村贫困老年人实施支持,运用帕森斯的AGIL模型分析支持过程中出现的相关问题的原因,并提出相应的解决措施。

一、对西部地区贫困老年人生活现状的调查

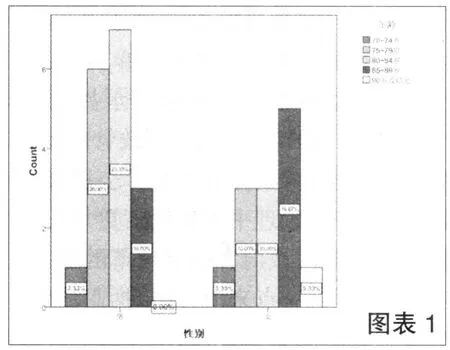

1.年龄及性别构成。我们对安定区巉口镇30位老人进行了调查,被调查者有1位90岁以上的老人,7位85~89岁的老人,11位80~84岁的老人,9位75~79岁的老人,2位70~74岁。其中女性13人,男性17人,最大年龄为101岁,最小年龄为70岁。75岁以上的老人占调查总数的93%。(见图表1)

2.健康状况。被调查者中身体状况非常健康的老年人占总数的13.33%,身体健康的占3.33%,而身体不太健康的有21人,占总数的70%,13.33%的老年人身体状况很差。

现在继续从事体力劳动的人中,身体状况非常健康的比例为26.7%,不太健康的比例为73.3%。在目前没有从事体力劳动的人当中,身体状况为健康的人的比例为6.6%,不太健康的比例为66.7%,很差的为26.7%。

3.月生活费与经济来源。通过访问了解到,在被调查的30位老人中,月生活费在100元以下的有10位,100~150元的有8位,150~200元的有7位,200~250元的有2位,250~300元的有3位,其中月生活费在100元以下的占32.3%。

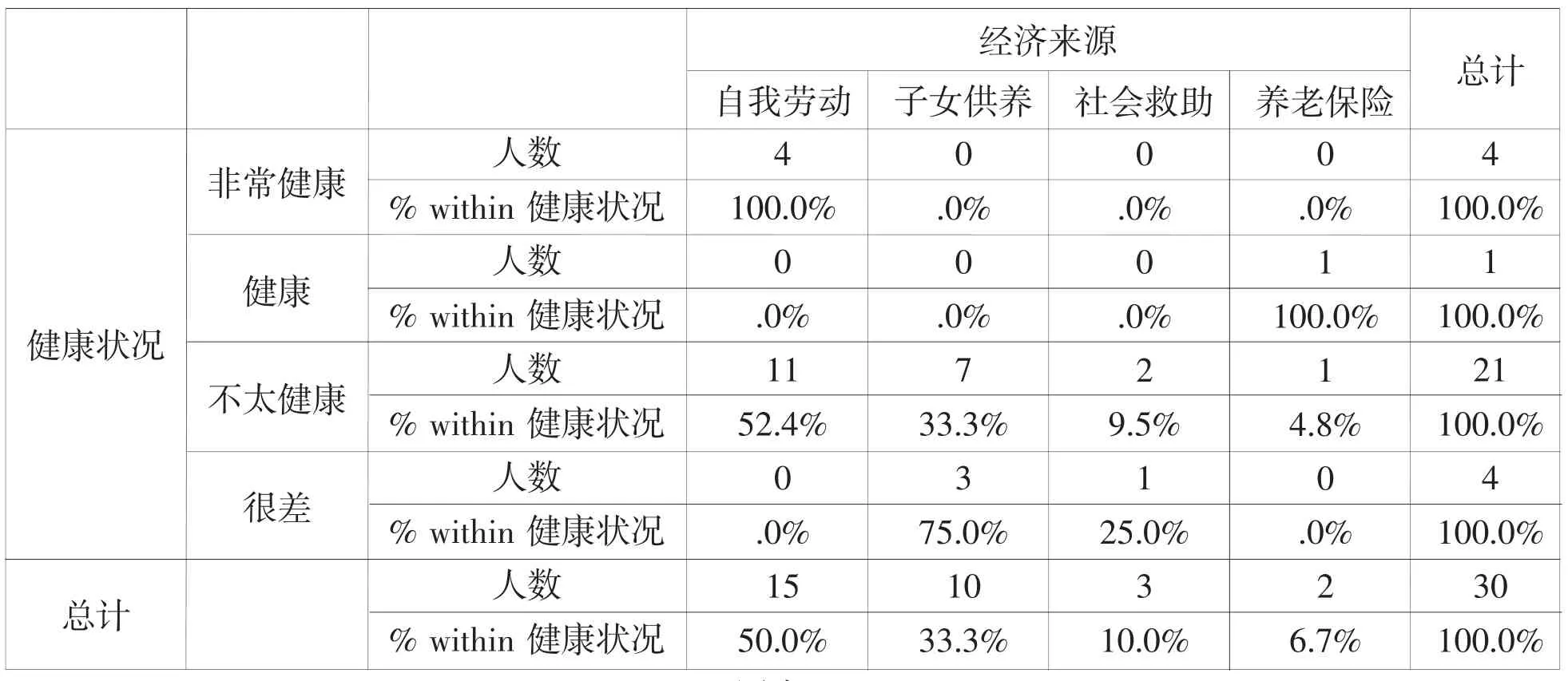

农村贫困老年人经济来源主要是自我劳动(50%),但他们所获取的经济收入相当少,多数在100元以下;子女供养(33.3%),其收入基本在150元以下;社会救助和养老保险在经济来源中所占的比重非常小(16.7%),其保障水平大多在100~150元之间。

图表2

4.日常关系。在日常生活中,陪老人聊天最多的人是配偶,占64.7%,其次是邻居,占26.7%,其余各项都低于10%。其中值得注意的是,作为家庭中的其他成员,孙子或孙女与老人走得相对近一些,其次是儿子和女儿,其中儿媳或女婿陪老人的比例极其少。

图表4

二、理论视角

1.社会支持理论。支持网络是指个人维系其社会认同,接受情绪上和物质上的协助,获取服务和信息以及建立新的人际关系的渠道。这个网络包括:亲戚,朋友,邻居,同事,专业人士和专业机构等提供的服务。“支持”来自个人所在的社会网络或互动的社会系统,即称“社会支持”。社会支持网络是个人全部社会网的组成部分,它是由与个人具有相当密切联系和一定信任度的人所组成的网络,网络成员通过资源共享与互动提供互相支持功能。

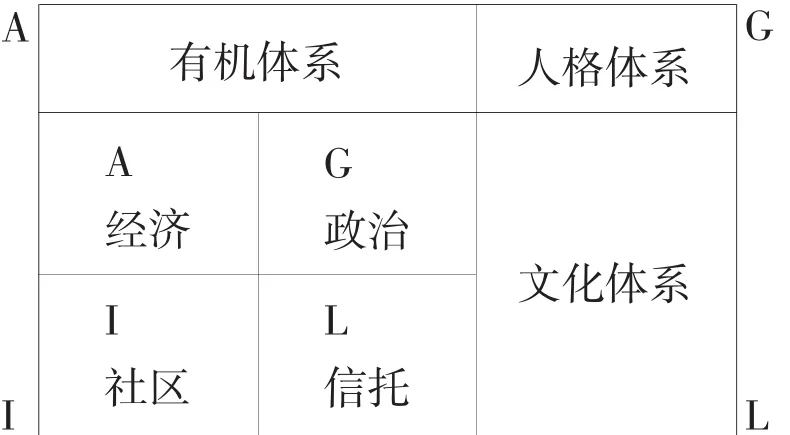

2.帕森斯的AGIL功能模型。帕森斯的AGIL功能理论认为,任何生命体系(即行动系统)要维持生存,就必须满足某些特定的功能或需求,即为功能先决条件。这些牵涉到体系内的需求,其与环境的关系的需求,组织的一定目的和目标,以及满足这些目标所必须运用的手段。根据AGIL分析框架,那些在较高层次的系统中特定地满足某项功能需求的结构部分是该系统的功能性子系统,因此,每个系统都可以相应地划分为四个子系统。最一般的行动系统是通过行为有机体、人格系统、社会系统和文化系统四个子系统来满足其功能需求的。这四个基本范畴为研究所有各个层次行动系统提供了功能分析框架。

三、通过调查问卷分析西部地区贫困老年人的社会支持网络

1.工具性支持严重不足。工具性支持即提供财力帮助、物质资源或所需服务等。这也可称为物质支持和有形支持。其行为表现包括提供钱物、劳动、服务或直接帮助个体解决问题。从图表3中可看出西部地区农村老年人经济来源十分匮乏,生活非常拮据。老年人主要依靠自己来维持生存和生活,他们通过自己的劳动所获取的产品和收入是他们主要的养老资源。以我们所选取个案为例说明:陈强,男,70岁,家住甘肃省定西市安定区巉口镇巉口村,农民,有四个儿子,一个女儿,子女也都是农民。现和老伴生活在一间简陋的房子里,家具只有一个茶几,一台小电视,一张床。主要靠种地维持生计。

2.亲情支持匮乏。情感支持指个体的价值、经验等受到他人的尊重、称赞和接纳,又称作表现性支持、自尊支持,行为表现如:提供尊重、情感、信任、关心和倾听等。西部地区农村老年人心里孤独,单身或是老夫妇独居的特困老人多感到孤单、苦闷、忧伤。他们平日沉默寡言,性格比较内向,很少与人交谈,特别是生病老人,抱着过一天算一天的心理。而和子女共同生活的老人也因为不同的生活年代和不同的生活经历形成了不同的生活观念,这往往导致子女和父母的隔膜以及家庭冲突,使得老年人的内心受到伤害甚至离开家人孤独终老。

3.友情支持不足。友情支持是指与人交往,受人接纳,有所归依,能够帮助个体实现与他人合群与交往的需要,使他们能够从生活困境中解脱出来,保持积极的情感状态。这也可称为弥散支持和归属感支持。其行为表现如娱乐活动、与人来往或共度时光。

一般而言,由于贫困老人孤独,所以很多都选择串门子的方式,与邻舍聊天,打牌,丰富生活内容。由于与邻里生活距离接近,因此,他们熟悉贫困老人的生活情况,在他们需要的时候根据他们的需求提供及时帮助。如耕种庄稼时帮助他们担重物,生病时给予关怀和照顾,以及平时嘘寒问暖。但由于邻里关系的淡漠,农村老年人的友情支持也出现弱化。

四、运用A G IL模型分析农村贫困老年人社会支持网络薄弱的原因

1.经济因素。由于自然、生态环境的严重制约,西部经济发展状况普遍滞后。一方面,表现为产业结构单一,第一产业比重过大,以种养业为主。恶劣的自然、生态环境,不仅制约着农业生产的发展,而且不利于第二、第三产业的发展。另一方面,表现为经济发展水平低下,效益欠佳。从农业生产来看,贫困地区基本上处于自给自足的自然经济状态,现代化的农业机械和先进的生产技术,受自然条件和人口素质的影响,在农业生产中无法推广。低素质的生产经营者凭借传统的、简单的农耕技术和经营方式,以人口数量的增加和体力劳动为主,直观表现为以锄头、犁、耙和畜力为主的生产技术手段同自然界进行简单的能量交换过程。这种生产方式所形成的广种薄收、单一经营、粗放管理、靠天吃饭是贫困产生和加剧的重要原因。

2.政治因素。从制度上保障老年人基本生活的法律法规还很不完善。定向针对贫困和特困老年人的政策导向尚未确立。强有力的社会救助机构尚待进一步建立和完善,现有的救助基金分散且缺乏互济性,扶老助困的形式主要是临时性而缺乏制度化。在人口老龄化和经济转型的新形势下,贫困老年人的救助工作总体上说还处于滞后状态。

3.社区因素。随着计划生育政策的实施,农村家庭拥有子女人数减少,即家庭人口小型化,从而削弱了家庭养老功能。尽管计划生育政策在农村不如城市取得的成效大,但其拥有的子女数也大大下降,导致家庭规模小型化、核心化的比例上升,家庭供养老人的功能逐渐削弱。过去一般是一对夫妇供养一对老人,现在乃至今后一般是一对夫妇供养两对及两对以上老人,不仅财力上难以支付,而且精力上也力不从心,靠儿养老的传统模式逐渐改变。

五、西部地区农村贫困老年人社会支持网络建构途径

1.自上而下的正式社会支持网络的建构。缺乏稳定的维系基本生存的经济收入,是制约农村老人生活质量的主要因素。因此,对农村老年人的社会支持,第一,要转变农业增长方式,依靠科技进步全面实施农村老人增收工程,从根本上解决其维系基本生存的经济来源问题,提高其受支持质量;第二,因为国家法律、法规的权威性、稳定性及其组织化、正式化程度最高,因此要加大政府政策和法律层面对农村老年弱势群体的宏观支持力度,增强其受支持的稳定性;第三,从国外经验来看,非营利组织、私人企业在经营社区敬老院,开展社区公益性慈善活动、自愿者活动、老年人服务等方面具有重要的作用,所以,应在我国农村养老社会化事业中发挥非营利组织、私人企业的作用。通过整合社区资源、激发社区活力,为农村老年人提供工具性支持。鼓励引导社会力量参与救助,既是政府救助的必要补充,也是拓宽农村特困老年人救助的有效途径。基于我国目前非营利组织在农村社区照顾过程中还处于“缺位”状态,私人企业的作用也没有充分发挥的状况,应最大限度地激发非营利组织及私人企业等社会力量在农村社区工具性支持中的重要作用,健全农村社区照顾方式,弥补家庭养老的不足;第四,由于专业支持网络是一种最稳定、最全面、服务水准较高的支持方式,是一种由专业人员来管理、专职人员来服务的支持方式,因此,建立和完善农业大专院校以及专家学者对农村老年弱势群体的专业性正式社会支持的长效机制,发挥社会工作者及青年志愿者在农村老年社会工作中的重要作用非常必要,这种专业性正式社会支持在中国农村有其发展的深厚土壤。

2.由下而上的非正式社会支持网络的建构。由于非正式支持赖以存在的重要基础是初级社会关系和人生价值取向。而初级社会关系包括血缘关系、地缘关系和业缘关系。因此,非正式支持机制也是一个以此为基础而组成的综合性社会支持体系。具体包括:

(1)以血缘关系为基础的非正式支持。这主要是指来自家庭成员和亲戚方面的社会支持。这种个体支持是物质支持与精神支持相统一的最典型形式。要加强农村文化建设,尤其要进一步弘扬中华民族传统的孝道文化,主张重点发挥家庭养老的功能,使农村老年人始终能够获得来自家族成员的精神慰藉及情感支持等表达性社会支持。

(2)以地缘关系为基础的非正式支持。这是指来自邻居、同乡等方面的社会支持。在中国尤其在农村,邻里之间的相互支持具有悠久的传统。在推进和谐社会、和谐新农村的建设过程中,强化邻里及老年朋辈群体的物质援助及友情关怀,这种支持对农村老年人来说非常重要。

[1]王桂新等.21世纪中国西部地区的人口与开发[M].北京:科学出版社,2006:203-212.

[2]费孝通.乡土中国[M].北京:北京出版社,2005:51-59.

[3]白桦等.要重视解决贫困老年人问题[J].老龄问题研究,2002,(11).

[4]贺寨平.社会网络与生存状态:农村老年人社会支持网研究[M].中国社会科学出版社,2004.

[5]陶立群.老年贫困人口状况及需求 [J].老龄问题研究,2002,(5).

[6]王伦贵.贫困地区农村老年人生活状况与建立养老保障制度的探讨[J].全国老龄工作,1997(1).

[7]《中国西部农村贫困问题研究》课题组《中国西部农村社会特征及其反贫困对策》中西部发展论坛中国老龄科学研究中心数据库资料.

[8]社会福利黄皮书 中国社会福利与社会进步报告2002“2001年农村最低生活保障制度建设工作报告”社会科学文献出版.

〔责任编辑:李 霞〕

F323.89

A

1002-2341(2011)01-0122-04

2010-12-07

班保申(1970-),男,河南驻马店人,副教授、硕士,从事社会学原理研究。