“岂徒幽宫狭路,陌上桑间?”——王勃在其《春思赋》中的转徙流离

陈伟强

王勃(650—675)年少才高,享寿虽短,其著述的质与量,在中国学术史和文学史上均作出了重要的贡献。①关于王勃著述的概况,见拙著《王勃著述考录》,《书目季刊》第38卷第1期 (2004年),第71~92页。又见拙著“Restoration of A Poetry Anthology by Wang Bo,” Journal of the American Oriental Society 124.3(2004):pp.493-515。学界研究王勃文学者,每以《滕王阁序》及其诗作为重点,对于其赋作则较少讨论。笔者以为,四杰的赋在文学史上有独特的贡献,故欲较全面地了解王勃的成就,就不能忽略其赋作的研究。《春思赋》在现存各本《王勃集》均置于卷首②如张逊业编:《唐十二家诗》(江都黄埻东壁图书府,明嘉靖三十一年[1552]刊本)之《王勃集》二卷。项家达校刊《王子安集》(收入氏编《初唐四杰集》,清乾隆四十六年[1781]刊本)。本文所用《春思赋》版本据《文苑英华》(中华书局,1982年影宋、明刊本)卷二十一,第1a~4a页;其他作品则据蒋清翊《王子安集注》(上海古籍出版社,1995年)。,艺术上亦以此篇为最高,最能窥见王赋的艺术特色。

初唐四杰的作品,风格向被视为不脱六朝绮靡。然自闻一多(1899—1946)以来,四杰作品的真正价值得到了肯定。闻氏说:“宫体诗在卢骆手里是由宫庭走到市井,五律到王杨的时代是从台阁移至江山与塞漠。”③闻一多:《四杰》,见氏著《唐诗杂论》,收入《闻一多全集》,读书·生活·新知三联书店,1982年,第三册,第28页。指出了四杰作品在题材上的开拓的历史意义,此说成为初唐文学研究的指导思想。葛师晓音对于闻氏此说作了重要的补正,认为四杰之功,本意并非出于对宫廷文学的自觉批判,而是有其历史原因,大体都是从自身利益出发,“所关心的焦点,主要就是‘时、才、命’三者的关系”。④葛晓音:《初唐四杰与齐梁文风》,见氏著《诗国高潮与盛唐文化》,北京大学出版社,1998年,第1~8页。自初唐时期士人急于求名成为了时代风尚,论者不必为高扬其文学成就而作掩饰回避。

这些观点,为阅读四杰作品提供了重要思路。笔者过去即据以重新审视了《滕王阁序》的用典特色,发现篇中所用典故,与作者际遇有着密不可分的关联。①见拙著 “Dedication and Identification in Wang Bo’s Compositions on the Gallery of Prince Teng,” Monumenta Serica 50(2002):pp.215-255。本文以“自喻”说为基本原理,结合其人生平、文学传统以及相关历史背景作论述,尝试对《春思赋》的表意艺术加以剖析,期望为王勃赋作之研究提供一种合理的读法,更准确地掌握作品的思想和艺术。

一 “殷忧明时,坎圣壈示代”

弄清《春思赋》的创作背景,对于分析它的思想和艺术至为重要。

王勃在序文中清楚交代了背景:创作时间是咸亨二年(671)的春天,二十二岁的诗人“旅寓巴蜀”,认为自己是“殷忧明时,壈示坎圣代”——怀着愤懑失意的心情,面对春色无边,不禁悲从中来。

王勃早慧,少年得志,一旦遇到挫折,对年仅弱冠的诗人来说,无疑是巨大冲击。他早在十五岁就举幽素科,十七岁为沛王李贤(651—684)修撰,事业正如日中天。岂料因戏撰《檄英王鸡文》而被高宗斥为“交搆之渐”,被逐出沛王府。②《旧唐书》卷一百九十上,中华书局,1987年,第5005页。从此仕途一落千丈。王勃于总章二年(669)五月离京入蜀,在蜀地周游,度过了两个春秋。《春思赋》作于王勃还京前不久。这次还京,是参加由吏部侍郎裴行俭(619—682)主持的铨选考课。四杰同时参选,成为文坛佳话,也是“四杰”之称的由来。③关于四杰与裴行俭之首尾,见拙著“Literary Criticism and the Ethics of Poetry:the‘Four Elites of the Early Tang’and Pei Xingjian,” T’ang Studies 15-16(1997-98):pp.157-182。

王勃回京参选前的活动与他东山再起的计划是分不开的。这些活动包括参加各种宴会,为宴会诗集撰写序文。从王勃现存的作于蜀地的“序”看,他参加的宴会席上多有各级官员。王勃在序文中每多自述身世,其中“穷途”一词最为常见,是诗人这期间的心理写照,是为此时期序文的共有主题,既有隐世入道的思想,更重要的是对社会的嫌恶、排斥的态度的表述。④道坂昭广:《王勃の序について》,《人文論叢》(三重大学)第10号(1993年),第8~11页。这种情绪是在蜀时期作品透露的一个方面;其中一个意图是要结识各方人士,藉机显露才华。在宾客面前,以“下官”、“仆”等自称,除了是自谦之外,也可看出席上宾客在年龄和官阶上大都比他高。王勃的才名,固然是被邀撰作这些宴会诗序的主要原因;而他自己则采取主动,以辞采和感情打动与会之人。这个动机造就出一批情文兼备的作品。王勃的干谒动作最为昭然的,是他甫回京师便向裴行俭上“启”,陈述己见,不乏大志,亦不乏大言。王勃为了显示文才,更结集著作,呈奉给武侍极、裴行俭等。⑤王勃:《上武士极启》、《上吏部裴侍郎启》,见《王子安集注》卷四,第120~124、128~133页。对于王勃上《上吏部裴侍郎启》,骆祥发以为“王勃这时候对待仕进完全持无所谓的态度”,可备一说。见氏著:《初唐四杰研究》,东方出版社,1993年,第102页。

干谒不独王勃有之,四杰皆如此,故其文学作品大都带有深刻的自我烙印。例如骆宾王(约626或627—684后)的名作《上吏部侍郎帝京篇》以及《咏怀古意上裴侍郎》等篇,就是诗人向裴行俭展示诗才,同时叙写身世的名篇。而卢照邻(约636—695后)同以“古意”为题作《长安古意》,约与骆的《帝京篇》同时;而王勃的《春思赋》作年可能早于卢骆二篇。⑥高木正一把卢、骆二作系于咸亨年间(670—673)。见氏著:《駱賓王の傳記と文學》,《立命館文学》第245号(1965年),第104~106页。高木氏甚至将《长安古意》系于卢照邻自蜀还长安,卧病居光德坊官舍时作,时在咸亨四年(673)。见氏著:《盧照隣の傳記と文學》,《立命館文学》第196号(1961年),第791页。这一赋二诗同以“斯人独憔悴”式的自我慨叹情境作结,引起读者关注。卢作较诸二篇较含蓄,旨在慨叹。⑦一般认为,卢照邻《长安古意》的结尾,以扬雄自喻,揭出一个主题:“荣华富贵过眼皆空,远不如寒士的闭门著述能流芳百世。”见陈师贻焮:《论诗杂著》,北京大学出版社,1989年,第98页。如果联系其他有类似表述的作品,可感受到其孤独意识所蕴含的通过自怜自洁的表述,引出被发现和引荐的愿望,如“谁能借风便,一举凌沧沧”(《赠益府群官》),“常恐秋气早,飘零君不知”(《曲池荷》)。如果接受高木正一对《长安古意》的系年(见上注),对其篇末的行文,可以理解为:当时卢照邻卧病长安,故有此叹。骆、王则明显地从自怜透露自命不凡的才具,为了自荐而表现得积极奋进,汲汲于名利。

二 “目极千里伤春心”

在赋史上,感春是个传统题材。①曹虹指出屈原的《招魂》是赋体文学感春传统的源头,见氏著:《中国辞赋源流综论》,中华书局,2005年,第215~217页。然而,“春”到了南朝赋家手中,却成为纯粹咏物对象,少有寄托感兴。这可从晋宋齐梁作家如傅玄(217—278)、萧绎(508—554)、庾信(513—581)等人的作品中见之。②欧阳询(557—641)等编:《艺文类聚》卷三,上海古籍出版社,1986年,第42~45页。今原和正上溯感春作品,除赋体外,也举陆机的《悲哉行》为例,另有阮籍、谢脁等人之作,指出感春之用作表达士人悲哀的发展概况。他特别强调了王勃同类题材,较诸六朝,物我交融的意识更强,这与王勃的境遇是分不开的。见氏著:《王勃の诗について》,《藝文硏究》第43号(1982年),第 84~90页。在王勃手中,作为季节的“春”,与人的感情“思”并合,前者便成了后者的修饰语,二字重点在“思”,这样的命题方式,为赋作定下了抒情的基调。这是王勃以春为题的赋体不同于前代的主要方面之一。在序文中,王勃引《楚辞·招魂》中的一句“目极千里伤春心”,说明其赋为感春而作,故是篇风格虽纤浓华丽,极尽模描雕绘之能事,却并非六朝春赋传统的延续,而是作者要返回《楚辞》中以春为主题的抒情传统。这样雕琢与抒情的结合,实现了赋史上的新转向,这是上述历史条件和个人因素所造就的。

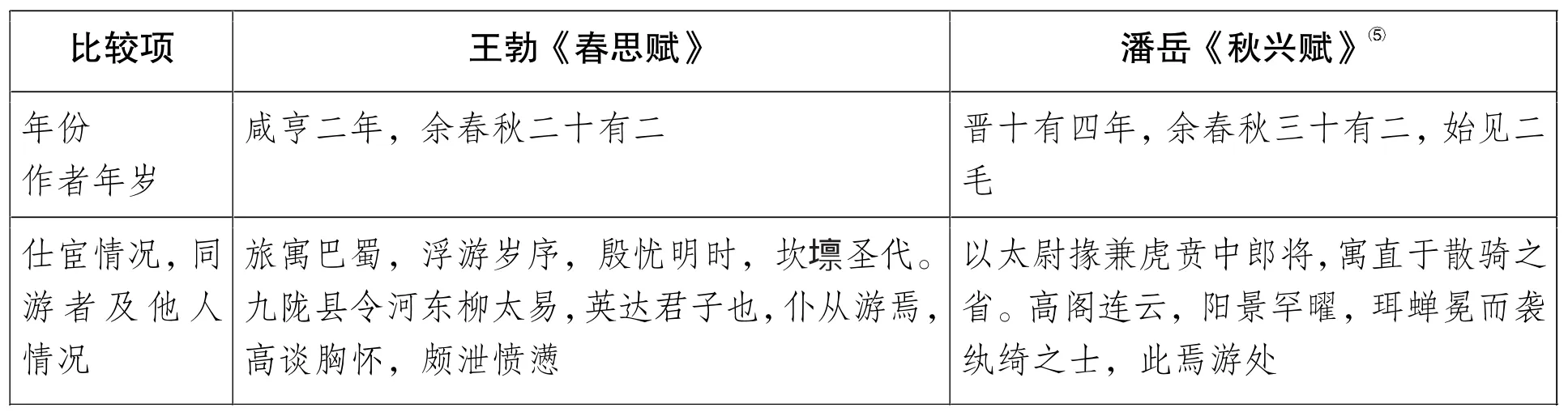

《春思赋》的命题并非王勃首创,而是借鉴了前人。③笔者所见最早的这种类型标题结构,是曹植(192—232)的《秋思赋》,但由于该标题有异文,故不能定为实证。盖此赋引文较早见于《艺文类聚》卷三十五,第620页,题作《愁思赋》,入“人部十九‘愁’类”。丁晏(1794—1875)却据《初学记》改定其题为《秋思赋》。见氏著:《曹集诠评》卷一,商务印书馆(上海),1935年,第7~8页。有马みち对王勃以“春思”立题方式的渊源另有探讨,举出鲍照“春思”、“秋心”为例,又举谢惠连《秋怀》、潘岳《秋兴赋》作为述秋之悲哀的代表作,潘赋其实得力于宋玉的《九辨》,见氏著:《王勃の春:「春思賦」を手がかりとして》,《筑波中国文化論叢》26(2006年),第10~11页。王勃以潘岳(247—300)的《秋兴赋》为模仿对象,不止在命题,而在字句、抒情手法上都得力于安仁。骆宾王对潘赋的借鉴,在《咏怀古意上裴侍郎》开头曰:“三十二余罢,鬓是潘安仁。”④陈熙晋(1791—1851):《骆临海集笺注》卷四,上海古籍出版社,1985年,第110页。诗人其年三十七,借用潘岳句子,加上中年才被赏识的朱买臣(卒于前115年)典故,旨在让裴行俭意识到他已年纪不小,却还未被重用,诗旨的自荐之意直截明白。王勃借用潘句,除了把年龄改为二十有二以切合自己外,潘赋的序文的自叙模式成为了王赋的模范。从骆、王二例可见潘岳的《秋兴赋》在初唐的影响力。以下试比较潘王两赋序文的相似之处。

表一 王勃《春思赋序》与潘岳《秋兴赋序》内容比较

自我介绍 于时春也,风光依然。古人云:风景不殊,举目有山河之异,不其悲乎?仆不才,耿介之士也。窃享宇宙独用之心,受天地不平之气。虽弱植一介,穷途千里。未尝下情于公侯,屈色于流俗,凛然以金石自匹,犹不能忘情于春。则知春之所及远矣,春之所感深矣。此仆所以抚穷贱而惜光阴,怀功名而悲岁月也。岂徒幽宫狭路,陌上桑间而已哉?屈平有言,目极千里伤春心作赋动机 因作春思赋,庶几乎以极春之所至,析心之去就云尔仆野人也,堰息不过茅屋茂林之下,谈话不过农夫田父之客,摄官承乏,狠厕朝列,夙兴晏寝,匪遑底宁。譬犹池鱼笼鸟,有江湖山数之思于是染翰操纸,慨然而赋。于时秋也,故以秋兴命篇

王勃虽以潘作为模,二赋(并序)在叙兴述情上却有颇大差别。潘岳所写,是厌倦仕宦生涯,意欲隐退之思。这个主题集中表现在其《闲居赋》中。潘岳为己塑像,把自己描述成一位鄙弃荣名、向往隐居生活的清高之士。岂料这个高逸形象背后的另一副面目,在千载后被元好问(1190—1257)道破了:“千古高情《闲居赋》,争信安仁拜路尘?”①元好问:《论诗三十首·其六》,见郭绍虞《元好问论诗三十首小笺》,人民文学出版社,1998年,第62页。“拜路尘”指《晋书》所载:“岳性轻躁,趋世利,与石崇等谄事贾谧,每候其出,与崇辄望尘而拜。”见房玄龄(578—648)等编:《晋书》卷五十五,中华书局,1987年,第1504页。潘岳在《秋兴》、《闲居》二赋中的自我形象塑造方式——伪饰,王勃并没有继承过来。②元好问所探讨的是诗人的“真面目”问题,盖文学创作的自我塑像,总有不同程度的伪饰(hypocrisy),文学作品中出现的作者自我形象,总是与真实的、有血有肉的作者本身有着差距,文本中出现的作者是真实作者的“改良版”(“improved” version)。 见 Wayne C.Booth,The Company We Keep:An Ethics of Fiction,Berkeley and Los Angeles:University of California Press,1988:pp.252-254。反之,王勃的自我塑像,是个勇于进取的年轻士子。虽然“怀功名而悲岁月”,全赋以失意落魄为主调,但赋末却以“长卿未达终希达,曲逆长贫岂剩贫”收结,以两位汉代皆曾一度落魄于蜀地的人杰司马相如(约公元前180—117)和陈平(卒于公元前178年)的后来得志的故事自况自励,表达了乐观和自信,正是这位年轻诗人很快便回到长安参选的内心写照。

王勃“春思”的另一个来源是对“新亭对泣”悲情的转化和借用。新亭故事是晋室南渡后,过江诸大臣贵胄等人感慨江北故都陷入胡人之手,面对春景,却勾起悲情,相视而泣。此事记述在初唐流传的两个文献《世说新语》和《晋书》中。王勃将晋人因被迫迁离故都的悲情,巧妙地转化为个人因被逐出长安而产生的悲戚(相关引文见表二)。王勃化用新亭故事所据,是自己的遭遇与过江诸人的一个共通点,即时移势易,风光依然。面对春色无边,万物生机盎然,引发人们对故都春景的想象与渴望,他们都曾处于京城这个权力中心,却都无奈地被赶出外。现实中新近发生的巨变使离京之人焦虑不安,于是春日所见的生气勃勃,却成了流离者沉重心情的反衬。

化用这个典故的还有当时同在蜀地的卢照邻。下表列示这些共有的元素的关系文献。

表二 “新亭对泣”的相关文字

① 《晋书》卷六十五,第1747页。② 李云逸:《卢照邻集校注》卷一,中华书局,1998年,第58页。

王、卢作品都提及一位名叫柳太易的九陇县令。虽然此人生平资料甚少③可参考李云逸:《卢照邻集校注》卷一,第59页,注一。,从王、卢作品可知,他们三人在蜀地经常会面。唯卢诗作年有咸亨元年(670)及上元二年(675)二说④主张卢诗作于咸亨元年的说法见李云逸:《卢照邻集校注》卷一,第59页,注一;祝尚书:《卢照邻集笺注》卷一,上海古籍出版社,1994年,第62页,注一;张志烈:《初唐四杰年谱》,巴蜀书社,1993年,第138页。主张上元二年之说见任国绪:《卢照邻集编年笺注》,黑龙江人民出版社,1989年,第87页。,由于二人用同一典故,同有“于时春也”这脱胎自潘岳“于时秋也”之语,表达同一意愿,故王、卢作品当是二人同游九陇时,与柳氏聚会期间所作。⑤笔者赞同骆祥发的推断,认为:“从总章二年(669)秋天开始,卢照邻和王勃先在樟州,第二年到成都,再去彭州九陇,估计都是结伴而行的。”见氏著:《初唐四杰研究》,第67页。高木重俊推测,王勃是通过卢照邻的介绍认识柳太易的。除了王、卢“于时春也”之作互相影响外,二人叙写长安的题材、笔法及修辞等,都体现着二人互相借鉴。另有骆宾王,其长篇作品与卢、王同类作品同样抒发不遇之叹,是三人交往的产物。见氏著:《王勃「春思賦」と盧·駱の七言長篇詩》,《集刋東洋学》第47号(1982年),第46~49页。又见道坂昭广:《王楊盧駱の並称について》,《京都大学総合人間学部紀要》第10卷(2003年),第 83~84页。因此,了解卢诗对了解王赋甚有帮助。卢的诗题虽然表达“江湖之思”——即隐居之志,然其诗中却有这样的表述:

关山蜀道悲,花鸟忆秦川。天子何时问?公卿本亦怜。⑥李云逸:《卢照邻集校注》卷一,第60页。

此与王勃赋中“思万里之佳期,忆三秦之远道”意合,二作异曲同工,同是表达被君主遗弃,流落异地的悲情。但是王勃的意志消沉,在赋末却来一个急转:“余复何为此,方春长叹息,会当一举绝风尘,翠盖朱轩临上春……”表现了从悲伤至重拾信念。⑦新亭对泣,当各人“相视流泪”,王导却“愀然变色曰:‘当共戮力王室,克服神州,何至作楚囚相对’”。王勃亦借用其意欤?此备一说。这是与卢作的主要区别之一。

除此以外,卢、王均作有《驯鸢赋》,一般认为是二人于咸亨二年(671)同咏⑧李云逸:《卢照邻集校注》卷一,第7页,注一。,与《春思赋》背景相同。以下引述卢、王《驯鸢赋》共有的情感,即仕途遭到挫折。二赋同韵,各以原来十分自傲的鸢鸟形象,据自身遭遇作勾画。王勃云:

终衔石矢,坐触金笼。声酸夕露,影怨秋风。……悲授饵之徒悬,痛闻弦之自落。⑨《王子安集注》卷二,第35~36页。

卢照邻则曰:

既而摧颓短翮,寥落长想。……腐食多惧,层巢无像。屈猛性以自驯,绝愁容而就养。……荷大德之纯粹,将轻姿之陋薄。思一报之无阶,欣百龄之有托。①李云逸:《卢照邻集校注》卷一,第7~8页。

尽管二赋作年不能确切考定,大抵能确定作于总章至咸亨间(669—672)卢出狱后与王同游之时。由二赋的托物寓志推知,二人同游所咏,与自身遭际密切相关。②关于卢王相识,同作《驯鸢赋》的背景,两篇作品的类似寓意,以及卢赋的英译,可参看Paul W.Kroll,“Tamed Kite and Stranded Fish:Interference and Apology in Lu Chao-lin’s Fu,” T’ang Studies 15-16(1997-98):pp.63-75。约言之,王勃所写是自己被斥出沛王府的经过;卢照邻则借驯鸢意象述说自己下狱至得他人救助的首尾,欲思报恩。

卢、王二人同病相怜,以诗歌唱酬互表心迹与关怀,作品皆以寓意成篇。以下诗句出自二人于咸亨元年上巳佳节的聚会。③李云逸:《卢照邻集校注》卷一,第50~52页。卢云:

风烟彭泽里,山水仲长园。繇来弃铜墨,本自重琴樽。

王和之曰:

彭泽官初去,河阳赋始传。田园归旧国,诗酒间长筵。

二诗所云陶潜归隐,即卢之因事下狱、去官事。“河阳赋”用潘岳为河阳令事④骆祥发认为意指卢的《穷鱼赋》。见氏著:《初唐四杰研究》,第67页。,此典透露了潘岳闲居,为二人此时的共同志趣的一个方面。因此,二人同用“于时春也”一语,大概是二人共研潘赋所得,于席间闲谈,各以此句入于己作。

从以上分析,得知王勃此时在九陇的交游情况,以及《春思赋》的背景和艺术渊源之一。友人柳太易、卢照邻为诗酒良朋,席上游处,谈及无非自身遭际与归隐高情,以陶潜、潘岳为典,其中潘岳之《闲居》、《秋兴》,成为卢、王文学交流的桥梁。但二人用潘岳语句,并非矢志闲居,而是抒发不平;而王勃重返官场的愿望在其赋中则成为了主脉。

三 “岂徒幽宫狭路,陌上桑间?”

王赋题为“春思”,志在抒情。全赋的抒情借助了铺叙不同角色的故事进行,是初唐文学叙事、雕琢与抒情结合的新尝试。这个新尝试的成功也有赖南朝时期已肇其端的诗赋互化的作用。⑤诗赋互化现象早有学者讨论,较有建树者为赵昌平:《从初盛唐七古的演进看唐诗发展的内在规律》,《中国社会科学》1986年第 6期,第 121~138页。要言之,王勃此赋,以赋体铺陈为基础,行文却以五、七言诗句为主要旋律,这样,从诗赋体式的融和,造就了抒情为主的“诗体赋”。⑥参看拙著:《从王勃〈春思赋〉看初唐诗赋互动的文体创新》,待刊稿。

上文表一引《春思赋序》所见,王勃的感春,由身世遭遇引发,然后相互催化。诗人寄身异乡,“穷途千里”,面对无边春色、生机蓬勃,一方面不禁悲从中来,另方面则被春色感召,经过想象活动铺排,对春色所及的各种景致的书写,重拾了青春向上的自信。从表面看,序文中“岂徒”一句反诘,指春的传统主题,除了“幽宫狭路,陌上桑间”的爱情题材以外,尚有他自己在赋中自悲身世的内容。但问题在于“岂徒”反诘之意,是指王勃在本赋中的感春情怀,是传统爱情主题以外的新类型,还是指篇中的爱情故事都隐含着自我抒情呢?前一种读法,其实是汉赋的典型结构,即扬雄(前53—公元18)所说的“劝百讽一”、“曲终奏雅”的模式,《长安古意》和《帝京篇》均具此结构。郭维森和许结认为:“《春思赋》铺陈排比,写了各种春思,写到长安、洛阳、江南之春色,各种人物之春思,其中又有较多篇幅,描写了荡子从军、娼妇闺怨,这都是当时流行的题材。作者写入其赋中,目的亦在求其全备。结末表现作者的理想。”①郭维森、许结:《中国辞赋发展史》,江苏教育出版社,1996年,第378页。对于天子豪贵洛阳游春的景致的铺排,有学者以为是讽刺、批判之笔,而“赋又不局限于泄一己之私愤,还扩展向娼妇、远客,把骚怨之情推向更深的层面”②韩晖:《隋及初盛唐赋风研究》,广西师范大学出版社,2002年,第110页。。这些意见都是采取第一种读法所得来的,大抵从强调王勃赋的“人民性”出发,挖掘王勃作品的宽广社会内容和深刻的思想意义。

笔者以为,《春思赋序》“岂徒”二字所指,在赋文中作了最清晰的交代。全赋以喻体成篇,叙写不同人物、场景故事,旨在抒一己之愤懑。③这个读法,也有学者采取,只是没有具体分析赋中爱情主题的寓意和艺术。例如王气中:《王勃在四川的创作活动——兼论唐初的士风和文风》,《中国古典文学论丛》第2辑,人民文学出版社,1985年,第80页。篇中叙事角度、人物角色和情节的调度,始终是王勃自我的投影。赋中出现的人物角色和各自的活动是春临大地之时的典型。这是论者常引以为例的《长安古意》和《帝京篇》之外,又一幅初唐的生活画卷,它除了叙写京城,亦穿越了空间,叙写了不同地域的春色,是为《春思赋》的自身特色。作者似乎是从旁观者视角进行描述,但实际上处处都带有自况色彩。随着角色、题材的转换,作者自身却如影随形,附在所有人物活动之中。

赋文的多视点转换叙事模式,给解读和诠释带来了一定的困难。“都城诗”(capital poems)是四杰沿汉代以来都城题材赋作的一种创新,其抒情色彩标志着这新体的最大特色。④“都城诗”一词是宇文所安(Stephen Owen)概括此类作品所用的术语,见氏著The Poetry of the Early T’ang,New Haven and London:Yale University Press,1977:p.104。他指出,鲍照的《芜城赋》中表达的无常思想,给四杰都城诗打下基础,认为王勃的都城诗《临高台》表达了及时行乐思想(p.118)。“都城诗”这个中译词,出自宇文之书的中译本《初唐诗》,贾晋华译,广西人民出版社,1987年,第60页。王勃《春思赋》虽也采用多视点叙事模式,但与卢、骆二篇不同,这主要是由于他的自我形象的独特作用所致。作者以“我”(“余”、“仆”)的视点开篇,受春天到临的物色感召,当时身处蜀地,向往长安的欲望,在思海中驰骋,那自我便按着这“带有目的的隐喻”(metaphor of purpose)对传统题材进行重新组织、编造——全是为了配合诗人所要表达的意旨。⑤Edwin Honic,Dark Conceit:The making of Allegory,Hanover and London:University of New England,1982:p.13.王勃在赋中如何从自我叙述转位至其他角色身上,却又处处保持着这自我?这关键在于诗人身兼“无处不在的叙述者”(omnipresent narrator)及“无所不知的叙述者”(omniscient narrator)的角色和作用。⑥较早论述“无处不在的叙述者”的理论家是Seymour Chatman。可是Chatman认为:“叙事可以允许叙述者无处不在,但不能无所不知,反之亦然。”见Chatman,Story and Discourse,Ithaca and London:Cornell University Press,1978:p.212。此二者赋予诗人超越时空间隔,能让自我意识奔腾,从蜀地向着自己热切怀恋的京师,展开神思的翅膀飞翔,造就叙述视点的转变,试看:

于是仆本浪人,平生自沦。怀书去洛,抱剑辞秦。惜良会之道迈,厌他乡之苦辛。忽逢边改,遥忆帝乡春。帝乡迢遰关河里,神皋欲暮风烟起。

诗人深处蜀地,受春回大地感召,触发思归之情,昔日长安景象,化作今日想象画卷。画卷从宫中“敛态调歌扇,回身展舞衣”的舞妓学舞初成展开其自喻之笔。此后出现的人物事象,都深深打着诗人思欲望的印记。

赋中的角色和题材,大都属于前代文学中经常用作政治寓意的意象。如男欢女爱、征人、思妇这类题材,在文人笔下,除了南朝纯咏物闺情等“兴寄都绝”的作品外,以政治寓意为旨这个读法进行诠释,可从多角度感受诗人流转变动的情感。

篇中虽有多个角色,其实都只是诗人原型的分化、跳跃、变易。从“幽闺”、“闺中”等语看,学舞宫女与后来的思妇、“江边小妇”同属一类,有时融为一体,难以区分。而“公子”、“夫婿”、“征夫”都是思妇的夫君。男女角色的变易分合服务于诗人感情的跳跃波动。男女二人从认识、恋爱、结合至分隔二地,在诗人笔下,却分出了多个角色,这些角色的视点为叙事线索,又构成了一章又一章的闺情、边塞等题材的诗篇。这些诗篇一旦连读,便构成了一个形散而神不散的故事。这不散之“神”,是诗人在每一章中融入自己某一方面的情感,每种情感又基于某时期的自身遭遇,通过这貌似叙他人之事的诗句,透露己意。例如“幽闺学歌舞”的“妾”的意象,来自诗人受到“春莺绵蛮思羽翼”的启发,回忆当日自己初出茅庐,今日眼前幼鸟学飞,而激起自己再度出山的意向。“妾”的学舞、爱情和与情人分隔二地这段书写,是诗人如何得意、受重用以至流落蜀地的一段写照。

虽然男女主人公的寓意大体统一,但却各自成文,每个角色和故事显得跳跃、断续和不连接。诗人萦绕内心挥之不去的被离弃的忿怨,以及返回权力中心的欲望,在创作神思阶段中寻溯适用的意象,利用分隔二地和渴望回归的主线,把自己和目的意象如闺妇、征夫融成一体。因此这个“带有目的的隐喻”随着诗人的神思飞扬,找到了不同的载体。通过叙写的时间和空间的调度,诗人的自我时而跳跃至“玄灞斜分曲江水”,时而又飞越“榆塞连延玉关侧”,把自身的遭遇与愤懑,寄托于不同场景和角色。其转徙流离的感受,通过这跳脱与杂糅,反而能恰如其分地艺术再现。

喻体与本体的不能完全对号入座,造成作品寓意的似有似无,不可捕捉的蒙胧性,这也是使读者陷入穿凿附会困境的原因。然而,这是文学常有的现象——阅读诠释是获取美学快感的必经过程。《春思赋》的譬喻就体现着这个特点。对于一个譬喻不足以完全达意的情况,诗人以转换之笔解决,从不同方向以其选用的不同的喻体(vehicle),就其适用性指向本体(tenor)。①I.A.Richards,The Philosophy of Rhetoric,New York:Oxford University Press,1936:p.96.例如,除了“妾本幽闺学歌舞”,“金燕衔泥试学飞”亦叙诗人初出茅庐。“宁知汉代多巡抚”也许是诗人被提拔之喻。可是这“巡抚”之人忽然又变成了“公子”、“王孙”,成为了“少妇”的情人。这个“少妇”只能视作“妾”的同类,不能等同于学歌舞的那位。篇中的爱情主题,大概是诗人得志之喻。情侣分离后,各自相思,这就带有诗人被迫远离京师的折光。

四 “复闻天子幸关东”

赋文角色和语气的更替似杂乱无章,但始终保持着一条主线,就是“我”的视点对叙述内容的统驭。这个“我”忽而消失——转入第三人称视角,忽而又跳回文本之中。赋文的中段,从“贱妾”口吻的叙述,忽然一句“复闻天子幸关东”,另起新韵组,意脉上与上文发生了断裂。这个转折,该如何解作诗人的自述?

此节虽上承思妇叙述视角,但其视点则一变而为诗人自述。上一节中,思妇从“边庭羽书至”得悉夫婿未有归期,下文便是“复闻天子幸关东”了。可是此下叙写的洛阳豪奢的生活片段,与思妇忆夫何干?②除了上文所引韩晖之见,任重更明确指出:“作为一个沉沦下僚,遭遇坎坷的知识分子,他对唐朝统治者的骄奢淫侈非常不满,因此用了这段貌似赞扬实寓贬意的文字,来揭露他们的腐化生活。这一段花天酒地与上一段的凄苦悲凉,形成了强烈的对照,从而显示出讽刺意味。”见霍旭东等编:《历代辞赋鉴赏辞典》,安徽文艺出版社,1992年,第613页。文中石崇(249—300)、王济(三世纪中末叶)、张华(232—300)等,是《世说》、《晋书》中的著名人物。金菊、兰亭之典,在王勃现存的作品中反复出现,成为了高雅宴会的借代词(synecdoche),作者往往借以发出“盛筵难再”的感慨,于是这两个历史上著名的宴会便被作者用为怀恋昔日光辉的隐喻词(metaphor)。这两个宴会在赋中随着细节描写呈现得更具体,越是具体,反衬的力量也就越强。在这样的场合中,如果继续上一韵组的脉络,将此节说话人视为思妇,在语气和内容上都显得十分不自然。因此,这女子必定就是诗人的化身,这段叙述只适宜理解为王勃以第一人称视角作自叙的内容之一。

虽然洛阳、长安是前代都城题材诗赋的必然场景,光从这传统去说明王勃在《春思赋》中段插入这“兀突”之笔,显然不足以解释其用意。除了这传统,更重要的因素是诗人的抒情动机及其人与洛阳的关联。勃集有一篇《秋晚入洛于毕公宅别道王宴序》,序文中的道王李元庆,卒于麟德元年(664)①《王子安集注》卷八,第225页,蒋注。此外,勃集又有《秋日宴洛阳序》(卷七,第205~206页),虽不知作年,亦见王勃与洛阳的关系。,是知王勃早于十四岁或以前已在洛阳参加官员间的宴会并被邀作诗序。稽之历史,王勃叙写天子幸东都,实有其事。因此这段描述对《春思赋》自叙说的解读至为重要。《资治通鉴》及《新唐书》分别有如下记载:

咸亨二年,春,正月,甲子,上幸东都。

(咸亨)二年正月乙巳,如东都,皇太子监国。②《资治通鉴》卷二百二,中华书局,1985年,第6366页;《新唐书》卷三,第69页。《旧唐书》卷五(第95页)亦记作:“二年正月乙巳幸东都。”

在时间上,正好与《春思赋》配合──王勃听闻天子幸东都,有感而发,将晋人在洛阳的雅事思绪整合,藉以明志。③虽然史载武后和高宗曾多次幸洛阳,而王勃此笔也不一定是实指,而也许只是典型化的产物,但他对天子幸东都在此处作描述,也能深刻反映他恋恋洛阳的情结。天子的行踪,触动着落拓的年轻诗人的心脉,勾起他昔日在天子脚下任官,至被天子驱逐的一系列回忆。因此可以肯定,由思妇忆夫转入至这段叙述,俱是王勃的自白。如上所论,石崇故事虽屡见于王勃序文,但此处铺陈石崇等豪贵生活片段,是诗人将回忆与现实加入想象,寄寓在晋时洛阳的奢靡生活景象中。这里所折射的是诗人对仕途起伏的情感。

五 “君道玉门关,何如金陵渚”

紧接洛阳景物,是诗人又再一次跳离文本场合,以“小妇”口吻,以“玉门”对比“江南”,再次利用分隔两地的相思,深化自己被“弃”于远离京师这个权力中心的主题。这个“江边小妇”来自江南,诗人有意呈现江南明媚春色,作为女子夫婿所在的边地的强烈对比。④一如洛阳想象,江南想象这个镜头转换,也是诗人早年经历的艺术再现。王勃东吴之游系年有两个说法:一是乾封二年(667),另一是麟德元年(664)以前。分别见张志烈:《初唐四杰年谱》,第106页;骆祥发:《初唐四杰研究》,第83页。这段年少诗人乐观向上的回忆,寄寓于小妇和江南春的意象。为了进一步加强对比力度,诗人采取前代诗人写春景常用的重字之法,以五言句式,突出“春”的主题⑤参见萧绎《春日诗》,鲍泉《和湘东王春日诗》,《艺文类聚》卷三,第43~44页。:

春江澹容与,春期无处所。春水春鱼乐,春汀春雁举。

春色盎然的描写,忽然续之以“君道玉门关,何如金陵渚”一联。此下换韵,在一连串的反问中又重复“春”字:

为问逐春人,年光几处新?何年春不至?何地不宜春?亦有当春逢远客,亦有当春别故人。

引文末二句由“小妇”之遇“江外客”——也许就是指“远客”,转入诗人的“别故人”。二句概括了王勃与柳太易在短暂的春天中一聚一散的情景。王勃自成都至九陇,时在春日;作《春思赋》后不久,即转往蜀北之什邡、绵竹,六月已在梓橦。①张志烈:《初唐四杰年谱》,第141~143页。王勃把与柳太易结识的喜,和预感到的与之分离的悲,集中写到诗句中。读者唸诵之间,把一合一离、一喜一悲的情绪迅速感受一遍。诗人这样的处理,加强了抒情张驰的幅度和力度,也配合了自我形象在作品中转徙流离的主旋律。

洛阳的描写及其前后文字,清晰地呈现了诗人自我与诗中人物的融为一体,且具有时分时合的特点。诗人跳进喻体文本,在“贱妾”忆征人的部分发生。诗人想象洛阳景致后,忽而又回到“江边小妇”的叙事视点,把小妇思春和“远客”之迎送,结合到诗人与友人的聚散中来。

六 “会当一举绝风尘”

赋文经过了多角度、多视点的铺陈转换后,最后汇流到一直伏流于喻像背后的主线,此时诗人的自我形象再度出场。最后的这部分起于“比来作客住临邛”,主语分明是“我”,但上接“小妇”、“别故人”,再次印证诗人自我在文本中的神出鬼没。赋文的结处,除了事物意象的经营,更利用了文字意象即典故,作自喻的中介。②诗歌中的用典是交互文本(intertext)的形态之一。而用典这个活动本身就必然地带有诗人的意向,这意向指导着读者对典故的理解。见Michael Riffaterre,Semiotics of Poetry,Bloomington:Indiana University Press,1984:pp.149-150。

“临邛”用司马相如作客临邛令王吉典故③《史记》卷一百一十七,中华书局,1985年,第3000页。,为下文自我化身为长卿之句——“长卿未达终希达”的角色转换作预备。这段从第一人称叙事角度的抒情,对于“作客”之人,是现身说法。当思妇游子历尽了分隔之苦,当诗人翘首远望洛阳天子、豪贵生活,顿生自怜之情,他终于挣脱春思恼人的枷锁,将春日所感化为对自身不幸境遇的启迪力量。这个思想斗争过程,诗人以七言句中间的五言一联作转折:

盛年眇眇辞乡国,长路遥遥不可极。形随朗月骤东西,思逐浮云几南北。春蜨参差命俦侣,春莺緜蛮思羽翼。余复何为此,方春长叹息?

诗人在春景中捕捉了“春蜨”、“春莺”两个意象,与赋文开始的“金燕衔泥试学飞”遥相呼应,巧妙地投射了自我形象,既是写景,更主要是自述志向——“会当一举绝风尘”,乘“翠盖朱轩”,开玉署,憩金门,辅助天子,回复昔日光辉。末句结以“一旦逢春自有人”,“春”的概念从上文大篇幅中所叙的春思之苦,于此转化为社会人生际遇的譬喻,春思的想象铺叙以自我作中轴的流转过程,至此完成。自我形象最终也摘下了多个脸谱,回复以真身示人。

据此,我们可以概括《春思赋》中使用喻体承载诗人的真身(即譬喻的本体——诗人自我)的流转特点。这真身在整首作品中潜伏着,依附喻体,借以表意,此其一。在赋文的叙事过程中所见的各种意象更换流转,诗人的真身先后有三次现身文本之中,即开头部份,洛阳想象部份,以及赋文结尾。这样的安排,透露了诗人频频欲现身于“幕前”的冲动,这也使人在喻象世界中清晰感受到年轻诗人的精神世界,而赋文主题“一举绝风尘”的大志,也从一系列痛苦压抑的叙述中,如隐伏的暗流,在文末终于作最有力的爆发。

结语:王勃喻体文学之思考

本文所分析的《春思赋》自喻的表现及结构特色,是否能据以断定王勃诗赋骈文尽是自况之辞?这是十分值得深思的。弄清这一点,不仅能为研读王勃作品提供有效的视角和方法,更有助于重新评定其作品的价值,从而更准确地理解其文学思想和贡献。

直抒胸臆,述己之辛酸,是王勃诗和序创作的一大特色。王勃诗虽亦间有缺乏寄托之作,但只要考察一下诗人身处之时代,宴会赠答总不免要迎合席上的口味。①关于这一点,笔者用以重新审视陈子昂“诗歌革新宣言”的背景和历史意义。见拙著“A Reevaluation of Chen Ziang’s ‘Manifesto of a Poetic Reform,” Journal of The Oriental Society of Australia 35(2004–2005), pp.56-85。即便如此,王勃在不少宴会场合中,也不放过抒发牢骚的机会,故作品中不时流露身世之感,其代表作《滕王阁序》即是以自伤之情贯穿全文的典型作品。就连碑文石刻一类文字,王勃也为自己的遭遇感慨添上数笔。②例如《益州德阳县善寂寺碑》、《彭州九陇县龙怀寺碑》,见《王子安集注》卷十七(第498页)、卷十九(第578~581页)。王勃的这些写作习惯,对理解其喻体为赋是十分重要的指引。

王赋咏物,无不托物寓志。如写“寒梧栖凤”、“江曲孤凫”、“涧底寒松”等俱为自我写照。更重要的是,这些赋作都是流寓蜀中时所作,背景与《春思赋》一致,而作用都是借喻象抒发不遇之叹。至如《七夕》、《采莲》凡涉儿女之情、相思之苦,大都含有喻体成分。他在《采莲赋序》中明言前人之作“莫不权陈丽美,粗举采掇,岂所谓究厥艳态,穷其风谣哉”,故“有不满焉”。马积高在评论此赋时,强调了王勃对艳丽追求之外的一个重要创举,认为此赋“似以穷极声色之美为主旨,企图在这一方面超过前人;然其篇终写到自己,却感慨万端,并转而归结为:‘感芳草之及时,惧修名之不立’,则又与萧纲、萧绎等人的立意也不同了”。③马积高:《赋史》,上海古籍出版社,1998年,第264页。只要理出王勃的创作倾向,作此赋之旨,便一目了然:他既要在“艳态”、“风谣”方面胜过前人,也时刻注意注入抒情成分。篇中读至“伤君王兮未知”、“忆离居兮方苦”等语,大抵可视为诗人人生挫折的一再展现,因为这时的王勃(上元二年,公元675年)已经历了蜀地流窜,虢州任上因杀官奴而被处死、后得赥等事件,惯以譬喻之笔成其美文的诗人,在重写采莲题材时,自觉地为这个传统题材画上抒情色彩,是为王勃作品的重要价值所在。④古川末喜认为四杰的文学思想,代表了唐代儒家文学观,因为他们强调文学的政治功用。古川所用王勃作品的例子,就是《采莲赋》。见氏著:《初唐四杰の文学思想》,《中国文学论集》第八号(1979年),第22~24页。王勃另一篇以采莲为题的乐府诗《采莲曲》,由于作年不肯定,篇中的采莲女思念征夫的意象,是否含有诗人仕途失意的寄寓,难以确定,解读时应避免附会。

由《春思赋》的自喻解读,至其他作品之自我烙印,可窥见王勃的文学创作十分注重自我抒情,故其笔下之意象,继承骚人芳草美人者自不待言,思妇征夫、飞禽草木、林泉烟霞等意象,处处皆着以诗人心迹。这样,由分析作品,梳理出其文学思想,再联系杨炯(650—693?)在《王勃集序》所说的王勃针对龙朔朝文学“骨气都尽,刚健不闻”因而“思革其弊”,虽有自身的政治目的,但毕竟是实践了“骨气”的恢复。王勃作品兼有华丽与比兴,在陈子昂倡风骨寄兴之前已有具体实践。故其文学思想及地位,实有重新审视之必要。⑤鸣谢:本文初稿,蒙赵昌平、卢盛江及薛天纬三位先生指点,质量得到提升。本稿不足之处乃笔者学力肤浅所致,与诸先生无关。