廉政制序建构中的行政自制及其演进规律

陈建平

(福建农林大学 经济与管理学院,福建 福州 350002)

廉政制序建构中的行政自制及其演进规律

陈建平

(福建农林大学 经济与管理学院,福建 福州 350002)

一、问题的提出:以往研究的简单评述与本研究核心概念的奠立

在人类发展历史和政治实践中,腐败是与权力相伴而生的一种社会现象,不同的文化传统和政治体系运作逻辑造成腐败产生的病理机制与发展态势不尽相同,其预防体系与治理机制也呈现出多元化的特点。在以往的廉政研究,尤其是权力控制和监督领域的研究中,人们受主—客、内—外二元分化逻辑思维的影响较大,尽管这种研究范式仅就针对腐败行为和腐败分子进行揭露和鞭挞而言,可以带来一些分析问题和实践操作方面的便利,但这种二元分化模式的泛化会造成某些真实问题被“遮蔽”,非此即彼的分析模式并不能确保权力正义的有效实现,特别是上述理论解释模式又极易与当前腐败概念的泛化现象之间发生某种关联,这既不利于正确评估当前反腐败的形势,也不利于明确反腐败的打击目标,同样还会影响到人们对当前腐败治理效果的客观评价。

国际货币基金组织专家维托坦瑞在剖析腐败产生的原因时就指出,“缺乏有效的内部制度”是产生腐败重要的原因之一[1]。本文引入行政法学领域新近兴起的“行政自制”理论,以期能够突破廉政研究,尤其是权力监控研究领域中二元分化模式的局限,提供另外一种理论解说模式。正所谓公共权力在围绕着服务于“廉洁与善政”之目标系统在“公转”的时候,仍然需要继续完善自我之行政自制系统的“自转”。所谓行政自制是指行政主体自发地约束其所实施的行政行为, 使其行政权在合法合理的范围内运行的一种自主行为,简单说,就是行政主体对自身违法或不当行为的自我控制,包括自我预防、自我发现、自我遏止、自我纠错等一系列下设机制。这一概念主要包含如下几个要素:主体是作为整体的政府自身和公务员个体自身;其对象是行政权;具体方式包括自我预防、自我发现、自我遏止、自我纠错等;关键之处在于它是一种积极的行政行为;其基本动力来源于政府及其公务员的道德意识,特别是服务行政的理念。自我克制和自我反省是行政主体应当培养的基本素养[2]。行政自制强调一种反思性的理性模式,在强调外部制约的前提下,要发掘出行政主体的“自律、自察、自控”的能力,进而构建一种新型的公共行政模式[3]。基于上述内涵的阐释,我们可以发现,在构建和谐社会的发展目标下,若要促进政府和公民之间互利互惠、共同发展的协调关系的形成,就应当在充分肯定他制系统作用的同时将关注的焦点聚集于行使行政权的政府,从而探索政府自身为控制主体的行政自制的功能、方法及实现途径。这样政府自身作为一个整体,其总体良好的公共形象,就不会因为局部或个别腐败行为的出现而遭到“绑架”,不再以消极、被动或者对立于其他利益主体的姿态出现,至少部分地缓和了廉政建设领域中二元对立语境的紧张关系。

此外,行政自制与“制序”以及“内生制序”在理论上也可以比较好地相互衔接起来。“制序”(institution)一词中的“制”,我们可以把它理解为“建制”、“制度”和“规制”等多重含义,而其中的“序”又可以理解为“秩序”,从而把英文institution一词中所包含的practice(行事方式)、usage(习惯)、custom(习俗)、convention(惯例)等多重含义囊括其中。正如诺思认为的那样:“制序是人所发明设计的对人们相互交往的约束。它们由正式的规则、非正式的约束(行为规范、惯例和自我限定的行为准则)和其实施特征(enforcement characteristics)所构成。”①从以上分析可知,“制序”一词的内涵与上述“行政自制”的含义有着诸多切合面,均强调建构性和规范化,“硬制度”和“软制度”齐发力。而制序又突出强调其“内生性”特征,这又体现了自制理论与反腐实践相耦合的一面。因为“人类控制腐败的行为是一种自为性活动”[4],“那些最有效的制度是所谓的内部性制度。这是防范违法行为的第一道防线。在那些缺乏良好内部性制度的国家里,对腐败行为的发现和审查大多只是偶然性的”[5]。程文浩在分析我国腐败预防工作的战略选择时也指出,预防腐败的第一步,就是要对我国政府系统目前掌握的各项公共权力进行全面清查,然后再对这些权力逐一进行检视。这是构筑腐败预防的三道防线的第一道防线,即权力防线[1]。实际上,转型期腐败问题有效解决的出路之一也就取决于全社会尤其是公职阶层内部健康力量和腐败势力的较量,前者强才会走向昌明的社会发展愿景。

二、廉政制序建构:国内外探索逻辑与新系统结构的提出

不同的文化传统和政治体系运作逻辑造成腐败产生的病理机制与发展态势不尽相同,其预防和惩治体系也呈现出多元化的特点。一个国家廉政制序的建构必然是该国文化历史、政治制度、经济发展水平、法律体系和腐败状况等各种因素综合作用的结果。

(一)国内外廉政制序探索的脉络梳理

自新中国成立特别是改革开放以来,我们国家经过“运动反腐”、“权力反腐”、“制度反腐”模式的积累和发展,目前已经形成了具有中国特色的“体系反腐”的基本框架②。我国坚持“标本兼治、综合治理,惩防并举、注重预防”的战略性方针,既注重全面性和系统性,又凸显重点领域和关键环节,在坚决惩治腐败的同时更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设。自2005年颁布《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》以来,我国惩治和预防腐败体系建设稳步推进。2008年党中央印发的《建立健全惩治和预防腐败体系2008~2012年工作规划》,是对《实施纲要》的继承、发展和创新,也是推进惩治和预防腐败体系建设,构建我国廉政制序的指导性文件。

国外以透明国际的研究为代表,从1993年开始,该组织一直在倡导建构国家廉政体系,以期在透明和问责制度的框架下有效推动反腐改革。这样一个国家廉政体系大厦需要很多栋梁(11根“廉政支柱”)来支撑,这些栋梁就是一些制度和实践,其本身功能及其相互作用对建立一个高度透明和接受监督的制度至关重要。国家廉政体系概念如今已经成为国际反腐败运动的一个重要组成部分,成为各国政府、国际组织和援助机构推进改革的重要参照。它提供了一种能够对一个国家的反腐败体系进行有效诊断和评估的分析框架,更强调各机构和制度安排之间的互动和合作,代替了那种孤立地对某个机构或某项制度安排进行单独评估的方法,设计了一个整体性的框架来审视体系内部相关性、内在依存度和综合有效性。在借鉴上述研究范式的基础上,过勇结合我国国情和实际,提出了中国国家廉政体系的设想[6]。何增科对新中国成立60年来特别是改革开放30年以来的中国廉政法规制度体系建设及其有效性进行评估时也指出,我国廉政法规制度体系建设取得了很大进展,廉政制度体系中的机构性支柱已经全部建立,廉政规则体系初具规模[7]。

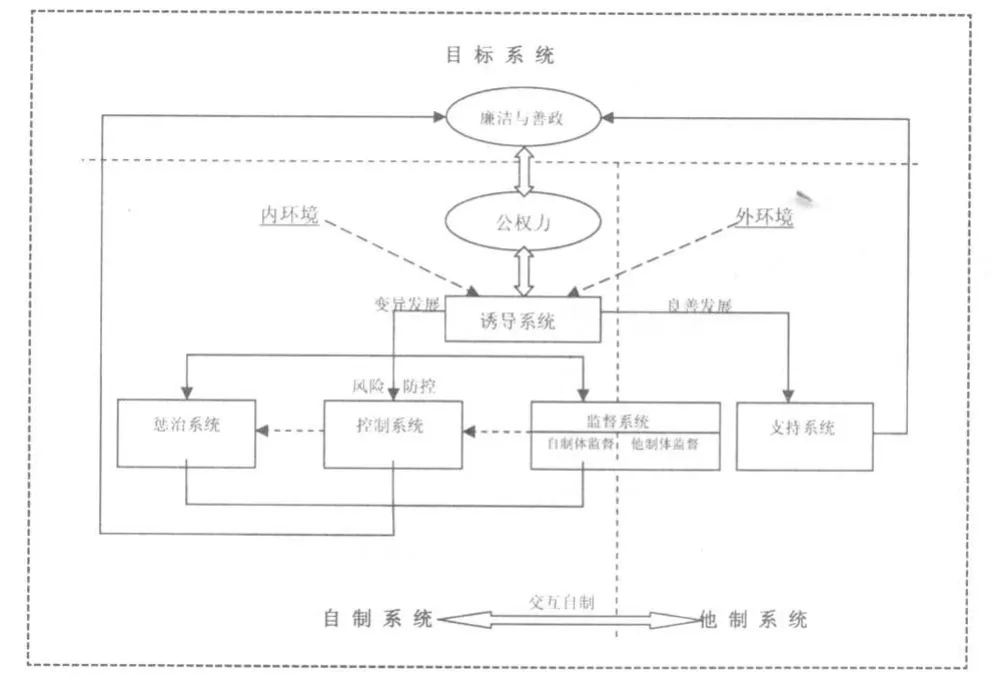

(二)“S→T←H”系统结构的提出及其内在运作逻辑

通过以上分析可知,构建国家反腐败体系,系统治理和解决腐败问题,是当今世界各国的通常做法和共同经验。不论是纵向历时态廉政制序的探索变迁,还是国家廉政体系合理性的共时态借鉴,我们通过分析其所依托的内在要素和所凭依的各种条件,结合行政自制理论,提出了廉政制序的“S→T←H”系统分析模型(如图1所示)。

图1 廉政制序的“S→T←H”系统结构

在社会转型期,新旧体制交替更换,不同价值理念碰撞交融,许多社会规则尚不严密,也不够完善,各种体制、机制和制度存在弊漏,出现制度“真空”与规制“盲区”或是执行不力,加之在公权行使过程中又伴随着权威的树立和权效的显现,在外界各种“权、财、情、色”等多种因素的诱惑和干扰下,公权力系统中的公职人员群体可能出现两种发展走势。理想的愿景是掌握“公器”的公职人员依然能够审慎自制,在公权使用过程中如履薄冰,谨慎有度,以公共利益为价值导向,以公共服务为职志,走向一种良善发展,得到民众的广泛支持,进而实现善政目标。实际上,从对当前反腐倡廉形势研判可知,我们的党员干部队伍主流是好的,但是,我们也不得不正视“反腐倡廉形势依然严峻,任务依然繁重”的现实。公职人员在面对外部诱因时,公权所具有的强制性、扩张性、支配性等本性与他们自身的人性弱点“联姻”,心理状态发生错位,便以公权谋私利,逐步异化变质,走向腐败。当然,在腐败行为最终发生之前,他们要突破一些“防线”。公共权力系统为了防止“公权作恶”有相应的防控机制,分别是监督系统(包括自制体监督和他制体监督)、控制系统和惩治系统。这三个系统由前往后,自制程度由弱渐强。这三个系统的划分并不意味着三者是截然分开的,针对不同情况,有的时候是单个系统发生效用,有的时候则是综合发生作用。其中,针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节,还要积极推进廉政风险防控机制的建设,从而有利于我们掌握廉政建设的主动权,增强反腐倡廉的预见性、科学性和实效性。

通过以上对腐败行为的发生机理及其腐败反制措施的演化作一番分析后,我们用虚线大体上将作用与反作用机制划分为“自制系统”(Self-restraint System)、“他制系统”(Heteronomy System)和“目标系统”(Target System),通过构建一种“主体自制—交互自制—他制”权制运作连续谱,在得到必要的“结构—功能—张力论”支持的基础上,用以阐释廉政建设的内在规律。本文中所谓“制”包含两个层面含义,一是静态规则层面的“规制”,自我良性发展的制度依凭和规则参照,具有向内性;二是动态行为层面的“制衡”,对外所产生的影响和作用,具有外向性。在肯定他制系统积极作用的同时,我们将关注的焦点再次聚集于行使公共权力的行政系统自身,探索以政府自身为防控主体的行政自制的功能、方法和途径,从而在一定程度上弥补立法不足、司法滞后之缺陷,通过一系列制度机制积极有为地实现权力自制。

自制系统和他制系统分离的必要性在于,这两个系统都能实现纯洁化。换言之,在这两个系统的分化中,他制系统可以不受(行政)自制系统的干扰,在平等自由的条件下借助于自身演化的动力机制得以发展;(行政)自制系统作为一个相对独立的领域,由于其特殊地位,应然的状态是不直接作为利益争端的一方存在,能够为公域治理提供公正需求,在利益冲突和矛盾中较好地维护公共利益。实际上在这系统分化的过程中存在着一种“交互自制”的互动态。“交互自制”基于双方自我规制的框架之上,行政系统为他制系统设定一个法律规范基础以便其能够发挥实际作用,就法理意义与政治现实而言,任何他制系统的行为发生都不应与国家的上位法或相关政策相抵触,都是在国家的明示或默示下展开活动的。而随着市场经济的发展、法治的逐渐完备和公民社会的充分发育,他制系统的逐步兴起和发展壮大,尤其是其自身自我规制的不断成熟和完善,以其灵活性、多样化、平等性、开放性等特点,较好地回应了公域治理的要求,可以为实现公域治理的实质法治输送精神养料,并进行着规制实践的先期探索以提供经验借鉴。

自制系统与他制系统各自内部的变动及彼此之间的变动相互影响,系统内部的变化会改变系统之间的相对功能,以至又牵动系统内部的调节与适应。秉持着“知己知彼、优势互补、互惠互利、持续改进”的原则,有助于保持系统整体的活力和可持续。总之,这是一个“自我限制”与“自我建构”同时发生和进行的过程。

鉴于以上讨论,在此我们还可以逻辑地引申出本文所谓的“建构廉政制序”的基本内涵。建构廉政制序涵盖了两个层面,有关廉政建设的各项体制、机制和制度的运作范围以及执行、实施的能力强弱,前者主要涉及廉政制序范围与功能,后者则是执行的效能与力量,这两个层面的交集某种程度上还代表着国家政府的强弱程度。

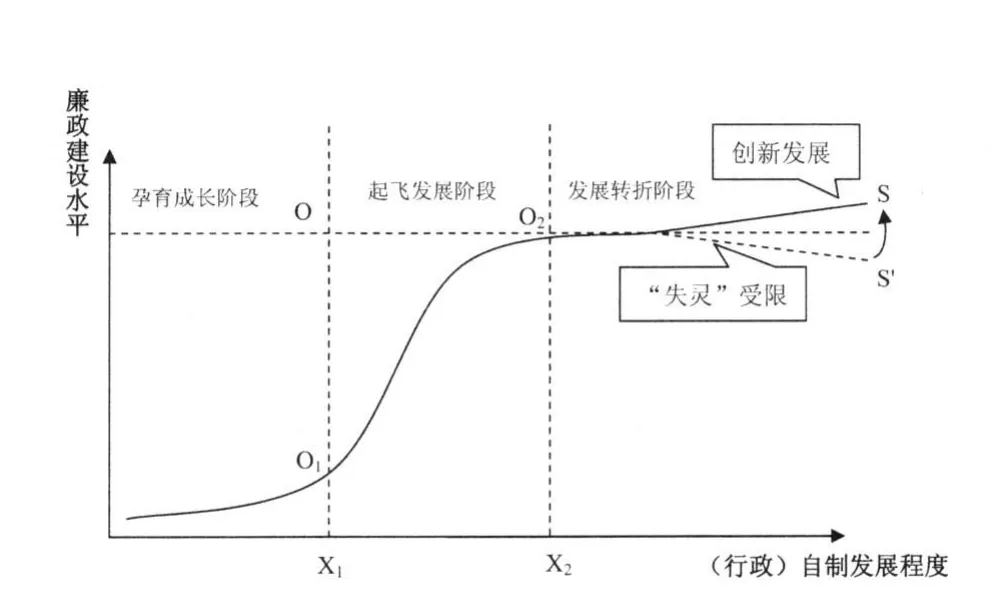

三、廉政制序建构中的模型分析:行政自制与廉政建设水平之间的相关性探讨

基于上述分析,我们认为行政自制与廉政建设之间还存在着密切的联系。总体而言,我们认为二者呈现正相关关系,随着行政自制发展程度的逐渐成熟,廉政建设水平也逐步提高,反之亦然(如图2所示)。只是行政自制发展要经历一个过程,大体上分为:孕育成长阶段、起飞发展阶段和发展转折阶段。

在孕育成长阶段,由于各国的文化历史传统、经济发展水平、行政管理体制改革进程、法律体系健全程度和公民民主参与意识不同,成长速度不尽相同,尤其是在经济发展水平不高、行政管理体制改革进程较缓慢、法律体系不健全、公民民主参与意识不强等情况下行政自制发展较缓慢,因此这个阶段的曲线幅度呈现较平缓的状态。但是,在这个阶段我们要注意一个问题,由成长阶段“起飞”转向第二个阶段存在一个转折点O1(我们还可将之称为“廉政拐点”),亦即要促进行政自制向前推进和发展需要一些助力机制,包括上述各种因素的有效投入,甚至包括前瞻型政治领导人物的强大决心和强力推进。

一旦由孕育成长阶段过渡到起飞发展阶段,此时行政自制发展速度就快,对反腐倡廉建设的推动力就大,廉政建设水平提升较快,这个阶段(亦即O1O2)是行政自制的边际效益最大的阶段,所以要充分挖掘其助廉效用。由起飞发展阶段跨入发展转折阶段,行政自制发展出现另外一个转折点(同理可称为“廉政拐点”),其发展面临两种可能性:一种情况是由于自身不断进行创新和改进,行政自制持续发展,但边际效益有所下降,呈现曲线S向上但幅度不大;另一种情况是行政自制出现“失灵”情况,由于腐败问题的复杂性,腐败行为可能会以变异形式出现,呈现新特点,行政自制系统在本身设计尚未周全的情况下无法应对所有腐败情形,因而出现“失灵”,有可能会造成曲线下降,呈现为曲线S'的情况,但是这种情况是暂时的,只要反腐败事业未竟,行政自制系统也会与时俱进地改进和调整策略,促使其回归常态,甚至是迫使其向曲线S逼近。正如布雷默和基特的“肥尾理论”③提醒我们的那样,人们对“出现在度量风险及其影响的分布曲线的尾端”不够重视,甚至否认其存在,会导致累积性廉政风险的爆发并带来巨大的损失。若要规避和降低这些廉政风险及其损失就需要重点监测、审慎应对处置可能出现的廉政风险,如图1所示,自制系统的构成及其发展正是规避和降低这些廉政风险及其损失的重要的制序安排。通过以上分析可知,行政自制与廉政建设之间是密切关联的,我们必须不遗余力地促进行政自制系统的发展和完善,从而助力于廉洁与善政目标的达成。

图2 (行政)自制与廉政建设的关系示意图

四、结语

廉政制序本身就是一项系统工程,廉政制序的建构也并非一蹴而就,旧的腐败形式消失了,新的腐败形式可能又会出现,廉政制序的建构也需要遵循其内在的发展规律,与时俱进,走科学化和有效化的持续发展之道。在转型期的中国情况尤为如此。当前,在宏观的制度环境或制度结构尚处于变动之际,中观和微观的制度安排的合理化和完善化也还需要一个过程,可以说,廉政制序的建构将伴随着中国改革开放和现代化建设的整个过程之中。本文借以分析的廉政制序之“S→T←H”系统结构,至于复杂系统的主体自制、交互自制、他制反制及其自制与他制互动诸种关系也有待进一步论证探讨,最重要之处,不在于系统之间的分合重整,而是在于目标系统——“廉洁与善政”的价值导向与愿景共识,以此为职志,推动廉政制序的稳健构造与创新发展,将成为推动反腐倡廉建设的不竭动力。

注释:

①有关“制序”一词的译法讨论详可参阅韦森:《社会制序的经济分析导论》,上海三联书店2001年版。

②详可参阅胡杨:《论中国特色反腐模式转型的内在逻辑与发展路径》,载《马克思主义与现实》,2010年第4期。王明高先生也有类似的概括。他认为世界各国的反腐败斗争大体遵循两条路径:一是通过道德建设,在道德自律上下工夫,把人的行为约束寄托在主体的道德良知上,可称之为伦理型反腐或人治型反腐;一是求助于法律制度,在权力制约和制度控制上下工夫,把人的行为约束寄托在外在的强制性规范的压力上,可称之为法理型反腐或法治型反腐。两条路径互相交叉,各有侧重,衍生了清官反腐、重典反腐、运动反腐、制度反腐四种主要方式。详可参阅王明高:《科学制度反腐论》,党建读物出版社2009年版,第3—4页。

③有关“肥尾理论”详可参阅[美]伊恩·布雷默、普雷斯顿·基特:《肥尾理论:不确定世界的政治思维》,机械工业出版社2011年版。

[1]胡鞍钢.中国:挑战腐败[M].杭州:浙江人民出版社,2001.

[2]刘福元.行政自制——探索政府自我控制的理论与实践[D].长春:吉林大学,2010:7—8.

[3]崔卓兰,卢护锋.行政自制之途径探寻[J].吉林大学社会科学学报,2008,(1):22—32.

[4]王传利.给腐败号脉:新中国腐败频度与控制强度相关性研究[M].北京:群众出版社,2004.

[5]刘飞宇,王丛虎.多维视角下的行政信息公开研究[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[6]过勇.中国国家廉政体系研究[M].北京:中国方正出版社,2007.

[7]何增科.中国目前廉政制度体系总体状况及其有效性评估[J].学习与实践,2009,(5):5—15.

2011-07-13

福建省社科规划重大项目(2009Z005)

陈建平(1980— ),男,福建南平人,福建农林大学经济与管理学院讲师,福建省监察学会会员。

责任编辑 吕学文

(E-mail:dalishi_sohu@sohu.com)