模拟情境实训法在护理实验教学中的运用

段 林

(娄底市卫生学校,湖南 娄底 417000)

模拟情境实训法在护理实验教学中的运用

段 林

(娄底市卫生学校,湖南 娄底 417000)

模拟情境实训法;护理实验教学;教学效果

随着社会发展、医学护理模式的转变以及责任制护理的逐步实施,对护理人员的综合素质要求不断提高。

我校是以培养高职护理和中职护理人才为主的医学职业学校,重视培养护生的实践能力,而护生实践能力培养的首要任务是改革护理基础实验教学方法,使其符合现阶段护生学习实际,使培养的护理人才满足各大医院需求。近年来,我校采用模拟情境实训法对在校护生进行护理基础实验实训,取得了一定成果。

1 模拟情境实训法概述

模拟情境实训法是近年来引入我国医学院校护理实验教学中的一种全新教学方法。它与现代科学技术相结合,采用模拟手段、方式、场景,设置与教学内容相关的情境,对病人出现的问题,可通过学生间的相互协作进行有效处理。

2 模拟情境实训法的程序

2.1 第一阶段——设置问题阶段

(1)模拟情境实验项目一般为综合性的能反映现阶段医院实际情况的实验项目,如出入院病人护理、生命体征测量、静脉输液和危重病人急救等。

(2)护生分组,每组5人,各组小组长负责成员分工,小组成员团结协作,共同完成实验任务。

(3)根据实验大纲确定实验目标,并围绕目标收集、整理信息和资料。

(4)依据实验要求和目标,编制护理病历。

(5)查找资料。要求护生围绕护理病历设置的问题,通过网络等多种渠道查找资料,然后整理、分析资料,解决问题。

(6)设计实验方案。根据所选病历,认真设计实验方案。要求小组成员依据各自方案进行比较、讨论、分析和修改,最后制订一份最佳方案。方案要求紧扣教材内容,并具有科学性和可行性[1]。

2.2 第二阶段——实训体验阶段

(1)课前进行模拟训练。护生可自由选择模拟对象,如医生、护士、病人、家属等,并根据不同分工,设置护理情境,准备设备仪器,反复练习,使护生在实训中学会思考、体验感受、训练技能。

(2)实训演练。护生在模拟训练的基础上,正式进行实训演练。

2.3 第三阶段——点评阶段

由理论教师、实训教师等组成教师考评小组,对小组实训过程进行考评,考评内容包括场景布置、操作程序等。针对护生实训过程中出现的问题,教师应作详细分析、讲解和评比,并提出正确方案。同时,成立由组长组成的护生考评小组,小组评分占总评分的40%。最后由实训教师撰写实训总结报告。

3 实践

3.1 对象

以本校60名护生为教学对象,均为女生,年龄16~19岁,平均年龄17.65岁。将60名护生平均分为实验组和对照组,2组护生一般资料比较无显著性差异(P>0.05)。

3.2 教学方法

对照组采用传统“示范+讲解+实验”教学方法,在普通护理实验室进行基础护理学实验教学;实验组采用模拟情境实训法进行实验教学,在普通护理实验室的基础上设置护士站、治疗室、病案讨论室(演示教室)、病房(普通模拟病房和重症模拟病房),配置多功能高级模拟人、呼叫系统、心电监护系统、模拟CPR模型、12导联心电图机、呼吸机等仪器设备。课程结束后,发放调查表,了解实验组护生对模拟情境实训法的评价,并安排考试。

3.3 实验结果

3.3.1 成绩比较 实验组护生护理成绩为(85.40±6.17)分,对照组护生为(70.80±5.40)分,2组比较有显著性差异(P<0.05)。

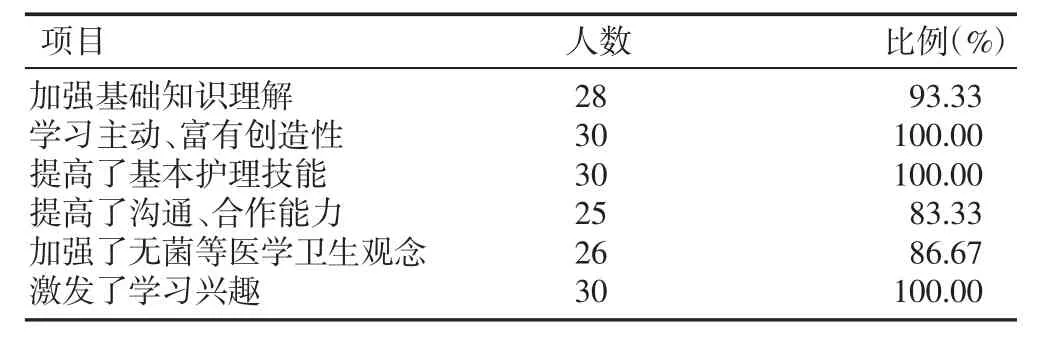

3.3.2 实验组护生对模拟情境实训法的评价(见表1)

表1 实验组护生对模拟情境实训法的评价

4 讨论

(1)护生主观能动性得到极大发挥,学习气氛浓厚。在实验教学中,护生角色不断变化,使其以特定角色考虑问题,理解各角色行为,主观能动性得到极大发挥。通过角色扮演,使护生获得积极的情感体验,从而转化为学习动力,学习气氛浓厚。

(2)团队式训练与综合素质培养得以完美结合。护生在模拟训练中表现出的临床思维、指挥能力、协调能力、配合能力及信息传递、交流等非技术能力是护理的关键。通过训练,不仅使护生树立团队协作意识,更培养了其各方面的协调和处理能力。

(3)让学生提前感受医院环境。通过实训,可以加深护生对知识的理解,促使护生由被动学习转变为主动学习,丰富了学习方法。实训将实验操作和医院环境相结合,让护生提前感受医院氛围,体验护理工作,从而确定学习目标,有助于护生更快更好地适应未来工作[2]。

(4)在培养护生的同时,建设了一支优秀的护理实验教学队伍。综合实验的模拟情境实训,使教师根据不同层次的教学目标和内容,设计实训案例,不断更新知识,并逐步转变教学理念,达到了教学相长的目的。

综上所述,模拟情境实训法在实验教学方案设计、教学实施、教学效果等方面都优于传统实验教学方法。但该教学方法对护生和教师均提出了更高要求,需要教师利用大量时间设计实验项目、组织模拟实训、进行考评分析等;需要护生预习、复习相关内容,并积极参与到实验方案的设计与实施中。

[1]张咏梅,钟建华.角色扮演法在手术体位教育教学实践中的应用[J].中华护理,2005,40(6):458~459.

[2]郭克莉.《护理学基础》实验教学情境对比教学的尝试与思考[J].家庭护士,2006,38(4):56~57.

G424.1

B

1671-1246(2011)05-0084-02