领有名词提升移位的事件结构分析

周慧霞

领有名词提升移位的事件结构分析

周慧霞

基于新近兴起的事件结构理论,本文尝试对领有名词移位的句法和语义进行了新的分析。研究发现,领有名词提升动因是为了核查其[Quant]、格和一致特征,具有形式特征[Quant]的谓语在上移到Asp的位置时吸引被量化的宾语到[Spec,AspP]以核查该宾语的此类特征。由于T的EPP及[Quant]特征是不可解释的,主语将提升至[Spec,TP],以核查主语的EPP、[Quant]和一致特征。

领有名词移位 事件结构 非宾格动词 核查

一、引言

领有名词移位是近些年来语言学界争论不休的热点问题之一。徐杰综合考察汉语“领主属宾句”和“带保留宾语的被动句”后发现,他们有许多共同特征,从而提出“领有名词提升移位”。下面是两个经典的例句:

(一)a. 张三死了父亲。(表层结构) b. 死了张三的父亲。(深层结构)

(二)a. 张三被杀了父亲。(表层结构) b. 被杀了张三的父亲。(深层结构)

上述语言现象之所以能引起语言学界的高度关注,主要在于他们还可分别分析为:

(三)张三的父亲死了。(表层结构) (4)张三的父亲被杀了。(表层结构)

在例(1a)和(2a)中,动词前后的名词具有领有与隶属关系,似乎可分别充当主语和宾语,但“张三”在两句中既不是施事者又不是受事者,非宾格动词“死”和被动结构“被杀了”不能带宾语“父亲”,因此把隶属名词“父亲”分析为宾语不太合适。针对此现象,徐杰借助非宾格动词和格理论,韩景泉引入“语链传递格位”, 温宾利、陈宗利,陈宗利、肖德法采用最简方案特征核查理论,朱行帆借鉴轻动词句法理论,安丰存结合题元角色理论对其进行分析,但均有值得商榷之处。本文尝试以Ritter & Rosen 等提出的事件句法理论做出令人信服的解释。

二、事件结构理论(Event Structure Theory)

(一)论元论旨角色及其句法排列

事件结构理论是近些年来新兴的一种句法和语义界面理论。传统的以动词论元结构作为句法-语义界面的联接理论认为,动词的句法表现是其论元结构投射到表层句法的结果,语义论元通过由多个题元角色按照其投射的优先顺序排列的题元层级向句法位置投射。把动词的语义论元(论旨论元)投射到句法结构的模式是把词汇语义表征中论元与句法联结的问题。一些语言学家指出语义论元和句法位置是一对一的。事实上,带有相同论旨角色的论元被投射到不同的句法结构位置。事件结构理论则认为,动词子语类所反映的论元结构并不是决定动词句法表现的唯一因素。作为对事件结构的一种反映,动词的句法表现最终由动词、名词词组、介词词组等其它句子成分在时间或空间上的终结性(telicity)、持续性和同质性等体特征相互作用共同决定的。Tenny,和Rosen等认为正是论元在事件结构中充当的事件角色而不是论旨角色决定论元如何和在哪个位置和句法相联结。

(二)论元联接和事件角色

Croft认为,事件结构是由一系列次事件或成分的线性排列,每一个次事件和紧接着的事件之间有因果关系。因此,本文认为参与者出现在子事件的始点或终点,在那进入因果链。也就是说,事件起点的角色称为initiator,通常是句法表达中的主语;事件终点的角色称为delimiter,通常是宾语。

(三)事件类型和事件结构的句法表征

事件结构主要是指事件的起始、度量和有界(delimitation)等事件内在的时间结构,主要体现参与者之间的关系和参与者与谓词之间的关系,支配着动词论元的实现。Vendler 最早把谓词意义和事件结构联系起来进行系统研究。根据谓词在时间上表现出来的不同特征,他把英语中的动词分为状态、活动、完成、结果四类,也被称为四种事件类型。根据Rappaport Hovav & Levin, 其表征形式分别为:[ACT(Agent,Patient)]; [TRANSFER (Theme, Goal)]; [BECOME(Theme, State)]和[UNDERGO (Undergoer, Theme)]。据此,领有名词移位由两个有界事件构成:状态变化事件和关系变化事件。(1a)和(2a)事件结构和事体角色的表征形式分别为1和2:

1.[[UNDERGO Zhangsan [ x CAUSE [BECOME fuqin

2.[[UNDERGO Zhangsan [ x CAUSE [BECOME fuqin

如上所示,领有名词移位中涉及到的三个事体角色为:起始者(x)、终结者(fuqin)和经历者(Zhangsan)。然而,事件的起始者并没有真正以语音形式存在。事实上,例句中包括两个有界事件:“父亲死了或被杀了”;“张三经历了这件事情”。

三、基于事件结构的领有名词移位研究

(一)领有名词移位的句法和语义分析

对于(1a)这样的领主属宾句中的动词,本文认同徐杰的观点,这类动词为非宾格动词。汉语非宾格动词和被动结构中的领有名词移位两者存在相似性。从句法结构上看, 两者均包含内在论元和没有赋格能力的动词, 但动词后均有需要被赋格的名词成分。这些名词成分在一定条件下既可位于动词前也可位于动词后。从语义上看,两者都表示一个有界事件。“被保留宾语”具有受事的题元角色,在一定的情况下却能出现在主语的位置。

(二)基于事件结构的领有名词移位句法推导

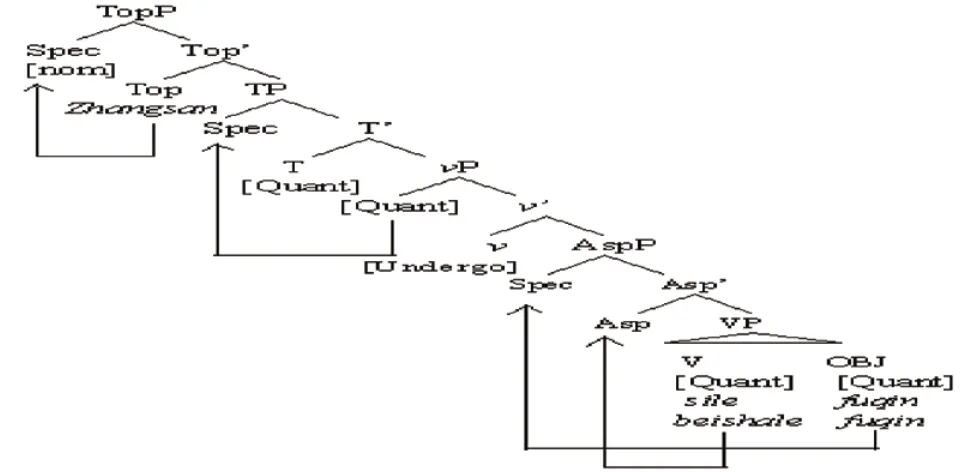

按照Krifka的观点,如果句子表示一个有界事件,它的谓语和宾语必须被量化(quantized)。由此,本文认为领有名词移位的谓语和宾语均带有[Quant]特征,主语与宾语相同,也具该特征,但对NP而言,[Quant]是指一个NP具有[D](Definiteness)但不具有[Poss](possessive)的特征,或者具有[Poss]但不具备[D]的特征。如果动词后的宾语具有[Poss]和[D]特征,它就不能被量化,此句不表示有界事件。如果宾语具有[D]特征而不具有[Poss]特征或者根本就具有[D]特征,它就可被量化表示一个有界事件。另外,如要把一个非量化宾语转化为量化宾语, 领有名词或带有[Poss]和[D]特征的整个宾语不得不提升到主语位置来核查其[Quant]、格和一致特征。领有名词移位句中包括两个有界事件,因此,其派生过程也分两步。遵循Ritter&Rosen (2005)的观点,可用下图来表示其派生过程。

如图所示,第一步:领有名词移位句中具有形式特征[+Quant]的谓语应上移到体标记短语的中心词Asp的位置,同时吸引被量化的宾语到体标记短语的标志语处[Spec,AspP],核查该宾语的形式特征[Quant],宾格以及一致特征。此外,按照动词嵌套理论,句中的主语应在上层动词短语(Upper VP)的标志语位置。由于T的EPP及[Quant]特征是不可解释的,主语将提升至TP的标志语位置[Spec,TP],以核查主语的EPP、[Quant]和一致特征。鉴于有界事件的主语常为该事件的致使者或发起者,但领有名词移位句中的主语只是该事件的经历者,因此它不是真正的主语而是话题(topic),真正的主语在这没有语音形式。第二步:由于话题经历了这个有界事件,从而它们又形成了新的有界事件, 因此,派生过程继续进行。本文认为轻动词v具有[Undergo]特征,话题经历了后面所接的事件。Top给话题指派默认的主格。

结语:

通过回顾文献和结合事件结构理论,本文认为领有名词提升的动因是为了核查其[Quant]、格和一致特征。具有形式特征[Quant]的谓语在上移到Asp的位置时吸引被量化的宾语到[Spec,AspP]以核查该宾语的此类特征。鉴于T的EPP及[Quant]特征不可解释,主语将提升至 [Spec,TP],以核查主语的EPP、[Quant]和一致特征。真正的主语在此类句中没有语音形式,被提升的领有名词是一个话题,Top给它指派默认的主格。此分析为此类研究提供了一个新的研究视角。对于“领有名词移位”的限制条件和在移位中“的”的缺失问题还有待进一步研究。

[1]Rappaport Hovav,and Beth Levin. Building verb meanings.The Projection of Arguments: Lexical and Compositional Factors, ed. by M. Butt and W. Geider. Standford,CSLI. 1998.

[2]Ritter, E. and S. T. Rosen. Delimiting Events in Syntax. In The Projection of Arguments: Lexical and Syntactic Constraints, ed. by W. Geuder & M. Butt. Stanford: CSLI,1998.

[3]安丰存.题元角色理论与领有名词提升移位[J].解放军外国语学院学报,2007.

(周慧霞:郑州航空工业管理学院外语系,讲师,硕士。研究方向:语言学、英语教学。)