清末日文译书对中国图书文献的影响

李英杰

(惠州学院,广东惠州 516007)

清末日文译书对中国图书文献的影响

李英杰

(惠州学院,广东惠州 516007)

清朝末期 (1896-1911年),大量日文图书被翻译成汉语引进中国,对中国的思想、语言等各方面产生巨大影响。本文拟通过分析这些日文译书的特点,探讨其对中国图书文献发展的影响。从量、质、形三方面指出其丰富汉语文献、改善藏书结构、改变图书形式等作用。

日文译书;图书文献;藏书结构;图书形式

书籍是思想的结晶。每个进入文明、产生文字的民族,都用文字记载下他们思想探索的结果,产生了文献。庞大的汉语文献主要是汉族人民在悠久的历史中智慧的结晶。但另一方面,外来思想,也能通过翻译,转换成汉语表达,构成汉语文献的重要部分。

汉唐翻译印度佛学经典,近代翻译西方科学著作,是两次外来思想进入汉语文献的高潮。就像第一次不完全是直接从印度,而是部分通过西域各语言转译过来一样,第二次也有很大一部分不是直接从欧美文献翻译,而是通过日文再次翻译过来的。这种二次翻译造成清末 (1896-1911)西学从东方来的特殊现象,产生了大量日文译书。

纵观中日文化交流史,清末日文译书是中日图书交流中的“逆流”。书籍一直是中外文化,特别是中日文化交流的最重要的文化载体。与西方的丝绸之路相对,与日本之间存在着一条“书籍之路”[1]。书籍之路上的文化流向自古都是主要从中国流向日本,但是到了近代,特别是甲午战后,流向发生逆转。大量西方知识,经由日本流向中国。这种逆流的载体,人的方面主要是留日学生,物的方面主要是日文译书。

清朝末期正是中国图书馆发展史上的转折时期,中国藏书楼向近代图书馆转变,图书馆和图书都在发生根本性变化。在这时期出现的日文译书,对中国的思想、语言等方面,也对中国的图书馆和图书文献产生巨大影响。

1 关于清末日文译书

清末日文译书的出现是时局变化下的产物。大凡文化的流向都是从高位流向低位,强势影响弱势。中日间的以书籍为载体的文化交流,在古代几乎都是从中国到日本。日本人通过直接阅读,或汉文训读这样半翻译的形式吸收大量汉籍。中国对日文资料的翻译,除了明朝了解日本倭寇的需要,出现少量日文资料的编译外,少之又少。直到明治维新中期,日本依然没有引起中国主流知识阶层的关注。甲午战败一下子改变两国地位和对彼此的认识。中国进步人士,特别是维新人士,认识到洋务运动治标不治本的错误,和日本学习西方、改革维新的成功,意识到学习西方近代科学文化的紧迫性,认为通过翻译日文著作吸收西方学说是一条捷径,主张通过派遣留日学生,设立翻译机构等措施促进日文资料的翻译。

译书的翻译主体是留日学生,自1896年清政府派出首批留日学生后,人数在接下来的几年里激增,其中1905年最多达到八千多人。成千上万的留日学生学习先进科学文化知识,其中有些人边学习边翻译日文书籍。留日学生不仅个人翻译,也在日本和国内组织各种翻译团体和出版机构进行翻译。如译书汇编社、教科书译辑社、作新社、闽学会等等[2]。除了“海龟派”译者外,还有大量“土鳖派”译者,这些人主要通过在国内的东文学堂掌握日语而后直接从事翻译,如早期翻译大量日文著作的樊炳清等人,是在南洋公学东文普通学校习得日文的[3]。第三种翻译者是流亡日本的维新人士、先进知识分子,如梁启超、章太炎等人,在去日本逃难期间翻译日本著作。还有少数日文译书是由当时在中国担任教习或从事其他工作的日本人所译,如负责《时务报》日文翻译的古城贞吉,以及在《农学报》上翻译日本农业书的藤田丰八。[4]

日文译书的大量出现还跟当时中国两国语言和中日翻译的特点有密切关系。当时日语著作大多还是用日语文言文写成的,这种文体是在汉文训读深刻影响下形成的,实词大多是汉语词,具有汉文功底的中国知识分子容易习得。在清末普遍认为中国与日本“同文同种”,学习日语“数日而小成,数月而大成”(梁启超语)。翻译时出现一种跟古时汉文训读相反的和文汉读法,促进了译书的兴盛。另外清末日文译书也大多不像今天逐词逐句翻译,而很多采取摘译方式,只翻译著作的主要部分,舍弃很多文段。

吸收近代西方文化的紧迫社会需求、众多具有近代文化价值取向的翻译人员、相对粗糙的翻译方法,决定了日文译书具有出现骤然,数量繁多,内容丰富,影响巨大等特点,下面从量、质、形三个方面分述其对中国图书文献的影响。

2 译书丰富汉语文献

清末日文译书在多大程度上丰富了汉语文献,自然取决于译书的数量。清末15年间究竟出现了多少日文译书,恐怕很难有一个准确数字,只能通过现存译作、各种书目统计、近代报刊出版广告等信息了解有哪些译书,推测大致数量。关于这方面的书目研究,日本的实藤惠秀和中国香港的谭汝谦的研究具有奠基性的地位。谭汝谦主编的《中国译日本书综合目录》是在实藤惠秀先行研究基础上总结出来的成果。该书共统计出1886-1911年间958种日文译书。后来的统计多据此进行增补,如熊月之 (1994)据徐维刚、顾燮光的《增版东西学录》加上56种,得出1014种[5]。但董说平 (2004)根据《译书经眼录》和《东西学书录》等进行统计,得出的译书数字是下表的1002种。[6]因为各种统计方法有所不同,具体数字有些出入。统计出来的都是有据可查的,但考虑有译本遗漏,清末日文译书肯定在1000种以上。

1896-1911年间中国翻译日本书之数量

15年译了超过一千种图书,这个数量是多还是少,可以通过比较得知。首先通过纵向比较,即与之前的日文译书数量比较。根据《日本译中国书综合目录》统计,1660-1867年仅4种,1868-1895年仅8种,就是说甲午战争前三百余年间,汉译日文书仅十几种书,而在甲午战后清末15年间,日文译书骤增至超一千种,这个数字也超过之前半个世纪中国所译西文书的总和。还可通过横向比较,即与同时期译自他国语言书籍进行对比。这个时期日文译书的数量是压倒性多数的,据《日本译中国书综合目录》统计,以1902年至1904年为例,译自英文的共89种占译书总数16%,德文译书24种占4%,法文译书17种占3%,而译自日文的多达321种,占60%。

可以看出清末日文译书不仅比以前数量剧增,而且占据了当时外文译书的主流。清末时期,各地纷纷建立近代图书馆,不少图书馆购置日文图书、日文译书。比如1907年,在河北,直隶提学司卢靖请设图书馆,并于第二年成立直隶图书馆。成立之初就购置日文图书1200多种[7]。虽然在具体新式图书馆中,日文译书所占的比重还没人统计出来,但根据当时社会需求和译书状况推断,日文译书应该是占据着重要的位置,相当程度上丰富了中国文献。

3 译书改善藏书结构

日文译书的重要性不只在于数量多,而更在于译书的学科内容,在于这种新的内容对原有文献学科内容的补充和改善。科举制度被废之前,大多读书人都是抱着读书考试做官的目标,苦苦钻研古代先贤的微言大义。即使在国门被坚船利炮打破,西方文明冲击下有识之士提议派遣海外留学生之时,也有相当一部分人质疑为什么放着好好的圣贤之书不读,偏偏要到蛮夷之地学些雕虫小技。可以想象,在这样一种普遍文化心理下,中国当时的图书文献中主要是关于传统文化的书籍,缺乏近现代科学知识之书。

即使在明末清初出现了一些翻译西方科学的译著,也没有引起当时知识界应有的重视,未产生应有之影响。洋务运动兴起后出现的大量翻译机构和西方译著,但在“中学为体,西学为用”的指导思想下,译著大多是关于应用科学层面的书籍,极少人文社科类的书籍,没有从根本上撼动中国的灵魂。而清末的日文译书,则从根本上改变原有藏书结构。

藏书结构体现了社会读书需求,同时也制约着读书内容。而藏书结构的改变则往往以求知需求,阅读需求为先行。甲午战争的败北彻底否定了洋务运动,也使中国人认识到要改变中国,单单学习造船、枪炮、铁路等等应用科学知识技能是远远不够的,更根本的是提高中国人的整体素质,改变中国不合理的政治制度、社会制度。中国急需了解的是西方近代人文社科知识。当时的藏书是不能满足这种需要的,是急需改变的。而改变这种藏书结构的不合理,当然不可能等着少数知识分子著书立说,翻译西方著作成为必须。翻译日文书籍又被认为是其中之捷径。

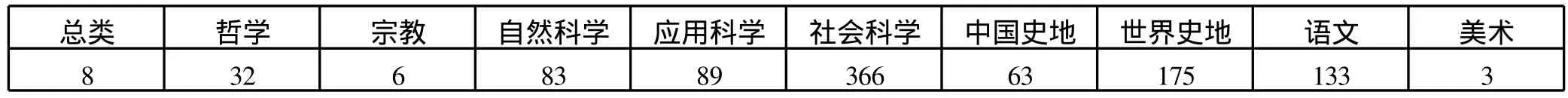

清末日文译书的特点是人文社科类占很大比例,远远超过了自然科学、应用科学类。据《中国译日本书综合目录》统计,把各类图书种数列表如下:

总类 哲学 宗教 自然科学 应用科学 社会科学 中国史地 世界史地 语文 美术832 6 83 89 366 63 175 133 3

各种社会科学、人文科学的译书加起来达778种,占总数8112%,而自然科学与应用科学加起来不过172种,占1719%。其中的社会科学类译书的内部分类情况如下:

法律 政治 教育 军事 经济 财政 社会 礼俗 统计98 96 76 45 22 21 5 2 1

从表中可以看出最突出的是政法类和教育类书籍。王晓秋指出大量政法、教育类的日文译书是20世纪初中译日书的一大特色[8]。这是与当时的求知需求和阅读需求相符合的。清末是政治激烈动荡的时代,无论是维新运动、清末新政、预备立宪,还是辛亥革命都需要新的政治法律知识,而传统上关于治国平天下的儒家经典显然不能满足新的需求。教育类书籍亦然。清末改革学制,建立大量新式学堂,需要大量传播先进思想的教科书,原有的传统教材也不能满足这种需求,而大量的日文教科书,包括许多没有被统计到上表中的中小学汉译日文教科书,满足了新式教育的需求。

另外值得一提的是,很多译作是在某些近代学科领域的第一本汉语著作,填补了原先藏书中的空白。如章太炎译自日本岸本能武太的《社会学》是中国社会学领域的第一本著作,蔡元培翻译井上圆了的《妖怪学讲义录总论》是中国近代最初引进西方哲学具有代表性的著作。赵必振译,福井准造著的《近世社会主义》是第一本介绍马克思主义的中文书[9]。这些著作对近代学科在中国的传播和建立起到启蒙作用。

4 译书改变图书形式

译书不仅在量和质上深刻影响中国图书文献,也从形上改变了中文图书的印刷和装订。中国是最先发明造纸和活字印刷的国家,在漫长的古代社会,中国在这两项技术上一直处在世界的前列。但到了近代,欧美日等相继提高了书籍印刷技术,渐渐把中国抛在后面。到了19世纪末期,日本自明治维新初期以来就已经采用洋纸和表里两面印刷,并且用洋式装订。而此时的中国虽然使用西洋人制造的新式铅活字,但在印刷时却还是只印单面,而把纸对折起来,装订成书。中国这种单面印刷和对折装订成书的旧装本书籍形式改变成双面印刷洋式装订的洋装本形式,正是在日文译书活动的推动下形成的。日文译书是最早采用洋装本形式的书籍群体。

留日学生在日期间编译出版书籍,多委托日方印刷厂印刷。据实藤惠秀考查,最早使用新式印刷和装订的中文图书是留日学生1900年编译出版的《东语正规》,也是在这一年,留学生在日本发行的杂志《译书汇编》成为用新形式装订的杂志。但此时,在中国国内,日文译书的印刷出版依然使用旧装本。1901年留日学生戢翼军和日本著名女教育家下田歌子在上海合作开办的作新社,陆续出版了一些日文译书和学习日语的书籍,都是洋装本,但据实藤惠秀推测,这些书可能是在日本印刷的。到了1902年,洋装本得到了发展。受《译书汇编》影响,梁启超在该年停办《清议报》,改出《新民丛报》,也从旧装改为洋装。也是在这一年,在上海出现了第一份由中国人印制的洋装本杂志。1903年,采用日本设备和引进日本印刷技术的商务印书馆出版书籍中已经开始有洋装本的出现,这是真真正正的中国人在中国国内印刷和装订的中文新式书籍,是中国出版业和图书发展史上的一个转折点。同年,国内的其他一些出版社出版的日文译书,也开始使用洋装。到1904年,中国出版的书刊已经大体洋装化了,1905年洋装本则取得了决定性的胜利。总之,在日文译书的浪潮下,在日本印刷业的刺激下,中国的印刷业和图书装帧都得到改进。

5 结语

清末15年,产生的日文译书不仅数量巨大,而且学科门类齐全,不仅内容上传播近代科学知识,而且形式上也开始采用现代图书形式,这些对中国的图书文献发展产生了巨大的推动作用。但另一方面,清末日文译书也存在着很多误译、重译、漏译等问题,而且经由日本译书吸收西方知识,虽然方便快捷,易于消化,但是经过日本人的咀嚼,难免有些日本人的唾沫在里面。因此到了民国时期,虽然日文译书的绝对数量没有减少,但随着留学欧美学生和直接翻译西方著作的增加,日文译书在清末的主流地位受到冲击,渐渐淡化下来。

[1]王勇.“丝绸之路”与“书籍之路”——试论东亚文化交流的独特模式[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2003,33(5):5-12.

[2]黎难秋.中国科学翻译史[M].北京:中国科学技术大学出版社,2006(4):324.

[3]王强强.樊炳清及其维新译介运动中的译书[J].甘肃联合大学学报:社会科学版,2007,23(3):42-46.

[4]实藤惠秀.中国人留学日本史[M].谭汝谦,林启彦,译.北京:三联书店,1983:209,212.

[5]熊月之.西学东渐与晚清社会[M].上海:上海人民出版社,1994:640.

[6]董说平.晚清时期日文史书在中国的翻译与传播[D].北京:北京师范大学,2004.

[7]翟志宏.清末各地图书馆创建述略[J].兰台世界,2008(20):53-54.

[8]王晓秋.近代中日文化交流史[M].北京:中华书局,1992:414-417.

[9]谭汝谦.中国译日本书综合目录[M].香港:香港中文大学版社,1980:61.

The Influence of the Books Translated from Japanese in Late-Qing Dynasty on Chinese Literature

LI Y ing-jie

(Huizhou University,Huizhou 516007,China)

In Late-Qing Dynasty(1896-1911),there appeared a lot of books translated fromJapanese,which generalized a great impact on Chinese thought,language and other aspects.This article discusses the influence on Chinese literature through the analysis of these booksπcharacters,and points out that these books enriched Chinese literature,optimized the structure of book-collection,and changed the form of Chinese books from the aspects of quantity,quality and form.

books translated fromJapanese;literature;structure of book-collection;booksπform

G115

A

1008-178X(2011)02-0139-04

2011-02-28

李英杰 (1983-),男,广东潮州人,惠州学院图书馆助教,硕士,从事日本语言文化、图书馆学研究。