鲶鱼效应:外语课堂教学中的博弈

冯 奇,万 华

鲶鱼效应:外语课堂教学中的博弈

冯 奇,万 华

(上海大学外国语学院,上海 200444)

讨论了鲶鱼效应的工作机制及其对外语课堂教学的指导作用。由于鲶鱼效应主要实现为博弈,因此合理把握博弈中的对抗强度是成功实施课堂教学鲶鱼效应的关键;以心理学和力学原理为依据,解释了鲶鱼效应与博弈在课堂教学中的可行性。

鲶鱼效应;博弈;焦虑;教学效果

鲶鱼效应(catfish effect或weever effect)源于一则虚构的老渔夫的故事:据说,挪威人喜食沙丁鱼,可往往渔船尚未抵岸鱼就已经死光了。然而,有一条渔船总能带回生猛的沙丁鱼。原来秘密在于船主在沙丁鱼槽里放进了鲶鱼。因鲶鱼是沙丁鱼的天敌,出于天性它们会不断地追逐沙丁鱼。在鲶鱼的追逐下,沙丁鱼奋力游动,激发了其内部的活力,它们中的绝大多数活了下来。

作为激励手段,鲶鱼效应的原理已经被有效地应用到了许多领域,最突出的是企业人力资源管理。管理者通过引入鲶鱼型人才,来改变企业的惰性状况,最大化地开发员工的工作潜能,获取企业最大利益。鲶鱼效应的理念对外语教学是否也有启示呢?它与传统教学原则的关系是什么?它又符合哪些科学原理?本文拟通过介绍和讨论该教学理念,以期拓宽教学思路,优化课堂教学方式,提高教学效果,并通过讨论,求教于方家学者。

一、鲶鱼效应与语用、教学原则

“你如何看待语言决定着你如何教语言。”历史上,人们对语言下过各种各样的定义。在Halliday看来,西方语言学观点一直沿着两条路径发展:一条是以Protagoras和Plato为代表的人类学立场;另一条是以Aristotle为代表的哲学立场。语言的不同定义源于不同的视角。前者以社会环境为视角,后者以心理逻辑为视角。就语言的作用而论,不妨说语言是用于逻辑思维与社会交流的工具和技能。这一理解恰恰符合语言的心理和社会的双重属性,也能为如何教与学语言提供宏观指导。

语言的思维和交际功能代表着语言教学的两个维度。帮助学习者提高和掌握目标语技能并直接使用该技能进行思辨和交际是外语教学的核心任务。英语课堂活动的设计须根据学习者层次和性质的不同有所侧重。这种侧重大致可以描写为由掌握语言知识以及相关技能,向使用语言从事思辨活动并完成复杂交际任务过渡的过程。理想的外语教育,尤其是大学阶段的外语教育,应该使受教育者除了具有坚实的外语语言基础之外,还能获得评判和思辨能力。换言之,大学的外语课堂教学不仅要培养学习者掌握语言的表达形式,而且还要关心其表达的内涵,优化他们的知识结构。“随着语言水平的提高,语言知识越来越少,百科知识越来越多。尤其是成年人,智慧本身成了学习语言的促进力量。”然而,认识教育观念是一回事,将它落实到实际课堂教学活动中去又是另外一回事。只有课堂教学行为发生了实质性转变,教育质量才能成为现实。

鲶鱼效应就是实施该教育理念的措施之一,它可以发生在课堂教学的各个环节,其实现方式也是多样的,主要体现在学生之间的互动之中。问与答是实施鲶鱼效应的有效手段,容易在参与者之间形成观点的对立。具体做法是:安排学生三四人一组就课文主题、作者意图等相关内容作演示发言。演示结束后,每位发言者都必须回答全班同学15~30分钟的挑战性提问。因提问针对的是演示者话语中薄弱环节,攻防与对抗成为课堂交互的主要方式。又因攻与防都是以赢得为目的,包括说服等,这就形成了课堂教学的博弈。鲶鱼效应正是组织学生积极参与评判思维和交际活动以促进学习者表达最大化与最佳化的一种手段。通过真实的问答,参与者在运用语言的过程中获得判断与认识并同时提高语言的表达水平。在观点的碰撞中,参与者优化其知识结构并同时提高语言表达的熟练程度。发挥优秀学生的引领作用是鲶鱼效应成功实施的关键。

对教学理念的评价须放在相关的原则中去衡量。关于课堂教学,传统上提出过各种不同的原则,如精讲多练的原则、学以致用的原则、师生协同原则、学生为中心的原则、因材施教的原则、启发性原则、真实性原则、量力性原则(可接受性原则)、系统性原则(循序渐进原则)以及教学最优化原则等等。所有这些原则归根到底都对教师的教育行为提出了要求,其核心是须从激发学生的主体作用入手,让学生唱主角,把学习的主动权还给学生。鲶鱼效应理念正是为满足各种原则而设计的。

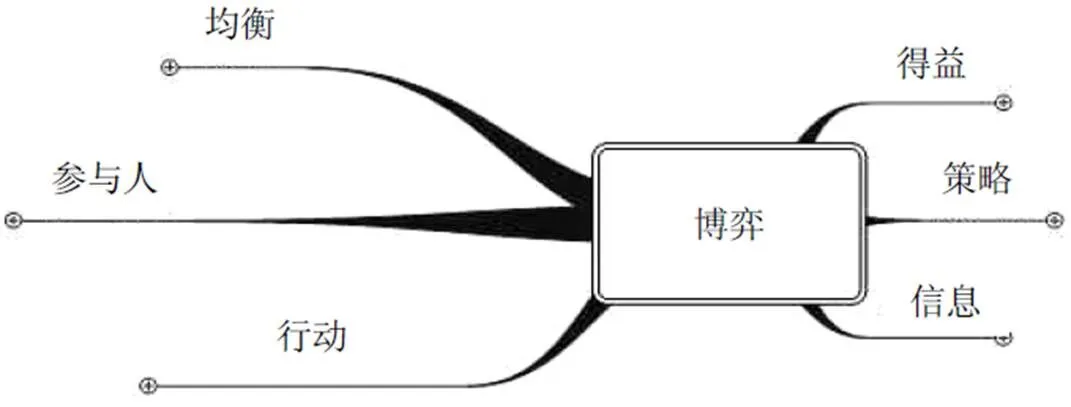

课堂教学实施的鲶鱼效应对应于真实言语活动中的博弈。所谓“博弈”是指“两个或两个以上决策者参与的局势的一种处置”,“是多个理性人行动的交互,博弈论研究的就是理性人的互动。既然行动是一种表达,那么博弈自然就是对话或交流了”。也可以说是不同的个体在交际语境中,以语言符号为媒介进行逻辑对抗的思维过程。“言语博弈就是在一定规则和策略支配下以‘赢得’为目的由两个或两个以上言语主体参与的一种往复论辩。……一个完整的言语博弈往往由博弈(对话)规则、局中人(言语主体)、话语、赢得要件构成。”真实的言语活动都包含不同程度的博弈成分。“在一定条件下,人际言语活动确实可以看作是一种竞争性活动,而这种竞争性活动在人类社会中又确实一直普遍存在。”在历史上,先秦的百家争鸣,战国的纵横捭阖,魏晋的“清谈”,主要靠语言竞争,人际会话过程中的互相诘难、法庭辩论、大专辩论赛等等都离不开语言竞争。“舌战”、“能言善辩”、“唇枪舌剑”等词语都是博弈在语言上的投射。与Grice的“合作原则”和Leech的“礼貌原则”不同的是,博弈以对抗为原则,反映的正是鲶鱼效应的原理。作为一种互动式集体行为,博弈参与者还需要参照对方的行为或预测对方的行为来策略地选择自己的行为。博弈中的各种关系如图1所示。

图1 博弈因素及其关系

博弈要求参与人选择最佳策略与信息,在均衡力量的行动中,弱化对方利益并强化本方利益。课堂博弈是论辩,而辩论的结果往往以认识水平的高度为依据,因此,博弈是开启参与者智慧的有效手段,它与因明学有着密切的学缘关系。如果说“因明实是一种探究主客往复论辩的法则的学术”,那么它应该“是一种言语博弈理论,是一种语用逻辑,语用逻辑和言语博弈统一于对语言的使用,集中体现人类的言辩智慧。因明意义上的言语博弈是一种游戏式对话,对话过程中注重‘悟他’,‘悟他’过程中孜孜以求‘赢得’”,“是一种关于‘游戏’式对话的理论。游戏式对话的典型形式是论辩”。鲶鱼效应就是寓教于乐、寓教于理、寓教于智的有意义的课堂活动。

提问对认知的作用可以在潘天群区分的“信念世界、怀疑世界和无知世界”三类认知世界中得到解释。“只有当某个行动之进行不是公共知识的时候,该行动所产生的真命题才能改变参与人的认知状态。”“博弈中参与人的行动必然改变他人的认知状态。在这样的博弈中,通过他人的行动,博弈参与人能够获得关于环境以及关于环境中他人的认知,最终参与人策略组合下的博弈结果能够成为所有参与人的公共知识。这个博弈过程可以看成是一个多人通过对话获得新认知的过程。”

二、鲶鱼效应的心理作用

鲶鱼效应的正负作用还需要放到心理学的原理中去考察。课堂教学引入鲶鱼效应的目的在学习者中人为制造压力。众所周知,外界的压力会引起心理焦虑。焦虑的概念有广狭两种定义。作为专业术语,焦虑的狭义医学临床定义有确定的范围,指“变态情绪之一,又称心理异常。一般认为焦虑是指个体由于预期不能达到目标或者不能克服障碍的威胁,使得其自尊心与自信心受挫,或使失败感和内疚感增加而形成的紧张不安、带有恐惧感的情绪状态”。Horwitz等编制了“外语课堂焦虑级差表”(Foreign Language Classroom Anxiety Scale简称FLCAS)。Young基于焦虑级差表,指出焦虑的典型表现是“学习者手掌心出汗;腹部疼痛;心跳和脉搏加快”,“语音变调;不能正常地发出语言的语音和节奏;站起来回答问题时有‘冻僵’的感觉;忘掉才学过不久的词汇;甚至根本说不出话,只是保持沉默不语等等”。“一些极端症状可能是逃课;避免与老师的目光接触;不预习就来上课”。Young、Aida、Pascual等做过相关的实证研究,结果表明,焦虑属于不安、挫败、自我怀疑、忧虑、紧张等负面情绪,与语言学习效果呈负向相关关系,应在教学中努力克服。然而,负面的看法源于对焦虑本身的否定定义,它是指学习者因长期经受过度压力而形成的气质型病态。鲶鱼效应并不产生这种状况。

广义的焦虑包含促进学习的积极作用。因设计“成绩焦虑测试”(Achievement Anxiety Test)而闻名的Alpert & Haber制定过焦虑促进/妨碍(facilitating/debilitating)量的评测方法,并提出了焦虑能改善语言运用的观点。Scovel根据“成绩焦虑测试”的测试结果,支持了焦虑有正负双重作用的立场。和Alpert & Haber一样,Scovel亦区分“促进性焦虑”和“妨碍性焦虑”的概念。与妨碍性焦虑不同的是,促进性焦虑有助于学习者提高学习效果,它促使学习者以加倍的努力完成学习任务,迎接鲶鱼效应和课堂博弈带来的挑战,并引导学习者在感情上作出合适的调整。Skehan坚信:一定的焦虑有可能有益并提神,即,为活动提供适量的刺激。换言之,适度的焦虑能帮助人们在领悟到不安时作出积极的改变,将挑战转化为机会,使人们能应对变化、处理棘手问题或者从失败中超脱出来。毋庸置疑,适度的焦虑对学习者的进步是一个催化剂。

制造压力或焦虑是为最终克服压力或焦虑服务的。从客观实际出发,每个人在一生中都无一例外地要遇到各种机会和挑战。多数人在机会和挑 战面前都会感到紧张,只是程度不同而已。学校教育的中心工作就是为社会输送合格的劳动者。既然博弈是现实工作和生活中避不开的问题,那么与其在学习者受教育阶段避开问题,不如正视问题,通过课堂教学设计,帮助学习者增强能力,克服恐惧,获得技能,建立自信,为适应现实社会的要求做好准备。

当然,焦虑的尺度并非总是那样容易把握。在博弈过程中,学习者的情感经常会如同波浪线一样在过多、过少与适度焦虑间来回摇摆。创建适度焦虑的关键是教师需要对变化保持时刻的敏锐,审视学习者的内心波动,或转移话题,或引向深入,或介入幽默,或终止讨论,及时调整学生的心态,有序推进课堂博弈。总而言之,一定程度的紧张状态有利于学生的注意力集中,从而促进学习效率的提高。鲶鱼效应不仅落实了以学生为中心的教学原则,更重要的是它所创造的焦虑能产生更大的动力。

虽然鲶鱼效应的道理非常简单,但却能给人们重要的启示:通过引入外力来激发群体的内部活力。它符合“没有压力就没有动力”的原理。教师通过个体的主动介入,对群体施加压力,引起内部竞争,激发单位成员的潜在活力。这是一个有关内因与外因如何相互作用的哲学命题。从辩证法的立场出发,事物的变化与发展是内因和外因共同作用的结果,内因是事物变化发展的根据,外因是事物变化发展的条件,外因通过内因起作用。在环境的外因作用下,每一位学习者都能得到相应的提升。焦虑就像是一把双刃剑,应用得当就能取得最佳的教学效果。

从行为主义的原理出发,外部的刺激能促发内部的反应。在不断刺激反应中语言技能和思辨能力得到强化与泛化。鲶鱼效应将刺激、反应、强化和泛化的操作贯穿于教学的整个过程,通过学习者的语言活动实现。鲶鱼效应是以颠覆教师为中心的教学实践为目的的教学理念和方法,是一种通过学生给学生施压的潜能激发形式。任何班级都有几条“鲶鱼型”学生。教师只要用好这些“鲶鱼”,就会给整个组织带来能量释放的连锁反应。教师与学生、学生与学生都以不同的方式在扮演着刺激与反应的角色。教师制定学生演讲策略,刺激“鲶鱼”作出反应;“鲶鱼”的反应进而刺激“沙丁鱼”作出反应。通过一系列的刺激反应过程,学习者的语言能力和智慧得到发展。该系列过程如图2所示。

图2 鲶鱼效应的过程

鲶鱼效应也符合语言建构的规律和语言运用的原理。其建构主义思想也可以从Saussure区分的语言和言语的关系中得到反映。众所周知,语言是社会共性的体系;言语是语言的个性运用。根据“一般不能脱离个别而存在,共性寓于个性之中,没有个性就没有共性”的原理,语言存在于言语之中。具体地说,语言建构与教学的关系表现在“外语学习者一方面要学会利用语言体系(共性)中的材料建构话语(个性),另一方面要从话语中学习新的语言材料,充实自己的语言知识,建构自己所掌握的语言体系”,即“通过语言学习言语,并从言语中学习语 言”。鲶鱼效应建构的对象是学习者的语言能力,但语言能力的建构必须也只能是在言语活动中完成。以学生为中心的“鲶鱼”理念和方式正是给予了学生宽敞但极具挑战的言语活动空间。

人的思想压力和动力与力学原理之间存在相似关系。根据力学原理,任何物体,在受到外力作用时,都会产生抗力,虽然不同物体产生的抗力程度不同,但将外力控制在一定范围内,物体的抗力与之成正比,即物体的抗力随着外力的增加也相应增加,表现形式为物体表面产生变形。然而,一旦外力撤除,物体又能恢复原样。物理学上称之为物体的弹性变形。弹性变形对应于课堂教学中的“促进性焦虑”。而当外力一旦增大到物体无法承受时,物体的内部结构将会被破坏,物体形状将产生显著变化,这时,即使外力撤除,物体也无法恢复原样,物理学上称之为物体的塑性变形。这时便出现了狭义定义的焦虑,即学习者因长期经受过度压力而形成的气质型病态现象。就教学而言,适度的压力是产生动力的源泉,只要教师施加的压力在合理的范围之内,所激发的学习热情和思维的活跃程度与所受压力成正比,学习者的思想压力与动力是相辅相成的,其结果是学习效率和知识结构得到提高,同时对工作的信心、克服困难的勇气和解决问题的能力得到强化,并不会产生狭义焦虑的病态后果。

当然,一个班级由几十个学习者组成,学习者之间必定存在个性差异。其中包括性格差异、语言熟练程度差异等。不是每个学习者都能承受同等强度的压力。因此,“鲶鱼效应”未必一定适用于各类学生。外向型学生如鱼得水,而内向型学生就有可能因压力过大而产生畏惧。这就要求,教师在课堂教学中发挥教师的调节作用,提高学生自信,变被动为主动。此外,鲶鱼效应和博弈更适合英语专业高年级的学习者。

三、结论

以上讨论了鲶鱼效应、管理和外语教学的对应关系。鲶鱼效应中的渔夫、鲶鱼、沙丁鱼分别对应于管理中的高管、精英人才、普通员工和外语教育环境中的教师、精英学生、普通学生。鲶鱼效应就是需要在课堂教学中发挥优秀学生或外向型学生扮演“鲶鱼”的作用,引入适度的竞争和压力,改变群体学习风格和习惯、提高学习动机,最终提高学习效果。

在现实自然的言语活动中,人们既遵循合作原则和礼貌原则,也同时遵守博弈原则。鲶鱼效应在课堂教学中主要实现为博弈。它“集中体现人类的言辩智慧。因明意义上的言语博弈是一种游戏式对话,对话过程中注重‘悟他’,‘悟他’过程中孜孜以求‘赢得’”。张春泉、陈光磊(2008)将博弈对抗引入课堂教学有助于提高学生的思维层次、判断能力、语言表达质量和话语流利程度。作为一种教学手段,博弈要求参与者立言有据,融外语技能与素质教育为一体,因此可以作为合作学习的重要补充。考虑到不同个体的抗压差异,如何把握焦虑的程度,是在鲶鱼效应教学环境下需要做深入思考的问题。

[1] 刘润清. 论大学英语教育[M]. 北京: 外语教学与研究出版社, 1999.

[2] Halliday M A K. Ideas about language[C]//In M.A.K. Halliday (ed.). Aims and Perspectives in Linguistics. ALAA Occasional Papers. Queensland: Mt. Gravatt College of Advanced Education. 1977, 1, 32-49.

[3] 潘天群. 博弈中的行动对话与认知状态变迁[J]. 浙江大学学报, 2008, (5): 13-17.

[4] 张春泉, 陈光磊. 因明:一种言语博弈理论——兼析陈望道之语用逻辑观[J]. 华东师范大学学报, 2008, (5): 119-123.

[5] 董明. 谈“语言博弈”中否定的使用[J]. 北京师范大学学报, 1995, (6): 87-91.

[6] Grice P. Logic and conversation[C]//In P. Cole & J. Morgan (eds.): Syntax and Semantics. NY: AP. 1975, (3): 436-444.

[7] Leech G N. Principles of Pragmatics[M]. London: Longman, 1983.

[8] 陈望道. 因明学概略[M]//复旦大学语言研究室编. 陈望道文集第二卷. 上海: 上海人民出版社, 1980: 91-159.

[9] 潘天群. 认知命题集合的逻辑构造及其相互关系[J]. 哲学研究, 2005, (3): 102-106.

[10] 王银泉, 万玉书. 外语学习焦虑及其对外语学习的影响——国外相关研究概述[J]. 外语教学与研究, 2001, (2): 122-126.

[11] Horwitz E K. Preliminary evidence for the reliability and validity of a foreign language anxiety[J]. TESOL Quarterly, 1986, (20): 559-562.

[12] Horwitz E K, Horwitz M B, Cope J A. Foreign language classroom anxiety[J]. The Modern Language Journal, 1986, (2): 125-132.

[13] Young D. Language anxiety from the foreign language specialists’ perspective: Interviews with Krashen, Omaggio Hadley, Terrell, and Rardin[J]. Foreign Language Annals, 1992, 25: 157-172.

[14] Aida Y. Examination of Horwitz, Horwitz, and Cope’s construct of foreign language anxiety: The case of students of Japanese[J]. Modern Language Journal, 1994, 78: 155-168.

[15] Pascua F, Perez-Paredez, Francisco Martinez-Sanchez. A Spanish version of the foreign language classroom anxiety scale: revisiting Aida’s factor analysis[J]. RESLA, 2000—2001: 337-352.

[16] Alpert R, Haber R N. Anxiety in academic achievement situations[J]. Journal of Abnormal and Social Psycho- logy, 1960, (61): 207-215.

[17] Scovel T. The effect of affect on foreign language learning: a review of the anxiety research[J]. Language Learning, 1978, 28: 129-143.

[18] Skehan P. Individual Differences in Second Language Learning[M]. London: Edward Arnold, 1989.

[19] 王德春. 多角度研究语言[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002.

Catfish Effect: Game-Driven Language Learning in Classroom Settings

Feng Qi, Wan Hua

(,,,)

This article discusses the working mechanism of catfish effect and its implications for language teaching in classroom settings. It is noteworthy that catfish effect classroom situations can only be well generated by controlling the intensity of challenge in games. By using psychological and mechanics principles, the authors illustrate the feasibility of applying games and catfish effect in promoting classroom-based language learning.

;;;

H319.3

A

1009-895X(2011)02-0143-05

2011-05-16

冯 奇(1960-),男,教授。研究方向:普通语言学、应用语言学。E-mail: frankqfeng @163.com