中部地区经济增长的影响因素分析

吴信平

0 引言

内生增长理论认为一个地区的经济增长离不开物质资本的积累和劳动力的增加,但物资资本的积累和劳动力的增加并不是推动一个地区经济增长的根本因素,一个地区经济的增长主要取决于知识积累、技术进步及人力资本水平。由于资本、土地及劳动等生产要素受边际收益递减规律的制约,使其不可能推动经济的长期增长,但是知识积累和技术进步却可以带来资本边际收益率的递增,从而使得经济的长期增长成为可能,因此一个地区的长期经济增长主要取决于这个地区的知识积累和人力资本水平。

同时,国际贸易和FDI也是一个地区经济实现持续增长的重要途径,它们不但可以分别扩大国内商品的市场规模和增加国内的资本存量,还可以通过知识及技术溢出提高一个地区的产出水平和经济的长期增长率。本文将影响经济增长的要素分为二大类:首先是与经济增长直接相关的因素,包括各个地区的投资率、市场规模、产业结构、对外开放度、技术进步水平、贸易和FDI的技术溢出、人力资本及基础设施;其次是与制度相关的因素,包括各个地区非国有化发展的程度、政府对经济的干预程度及当地的金融发展水平。

1 模型和数据说明

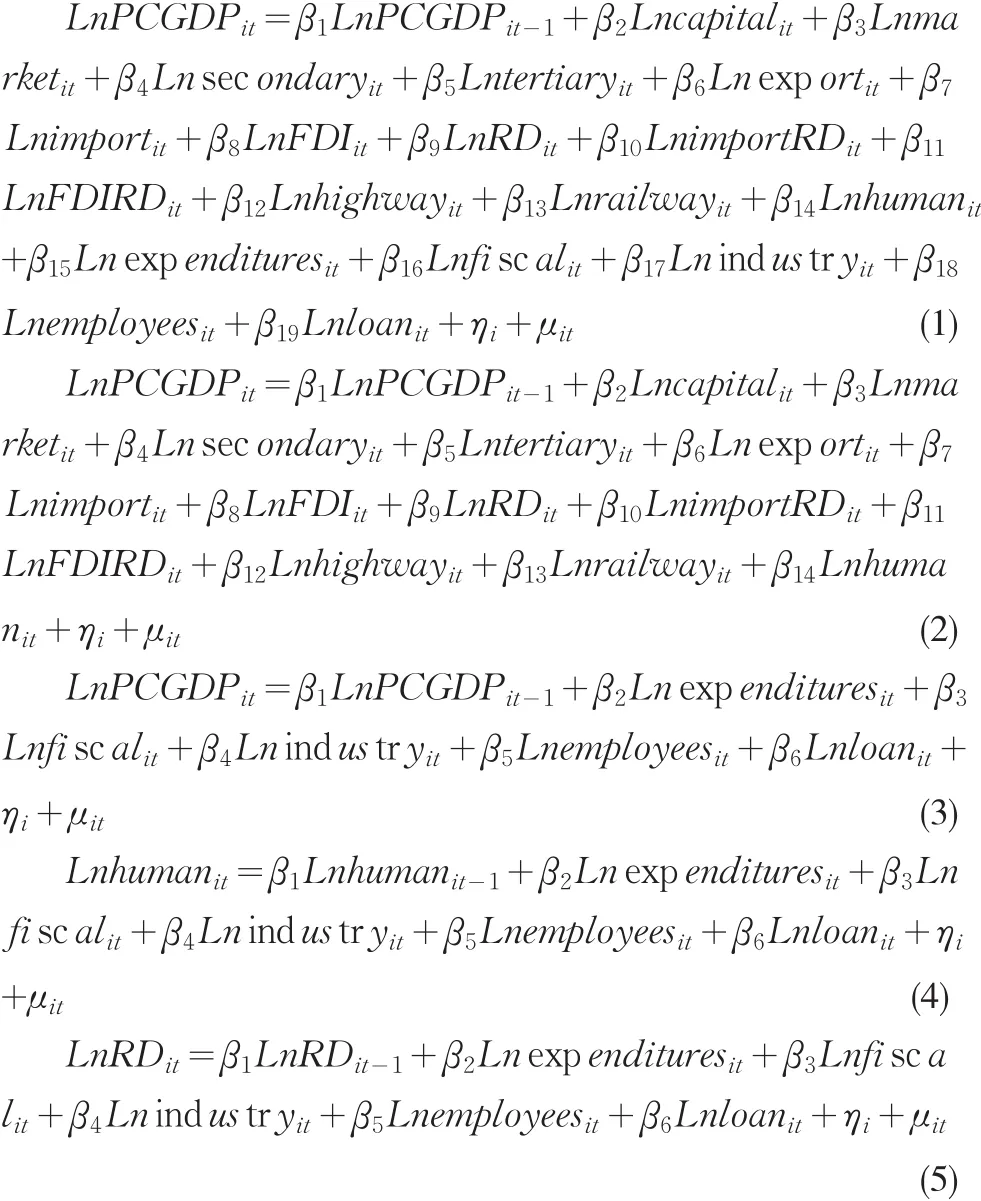

由于各个地区的经济增长呈现出显著的区域差异和时间波动性,而且经济增长本身也是一个动态连续的过程,我们利用各个地区的面板数据建立动态面板模型,采用Blundell and Bond(1998)提出的系统广义矩(System GMM)估计法,来分析各种要素对经济增长的影响,具体的计量模型分为五个:模型(1)衡量所有因素对经济增长的影响;模型(2)衡量非制度因素对经济增长的影响;模型(3)衡量制度因素对经济增长的影响;模型(4)衡量制度因素对人力资本的影响;模型(式5)衡量制度因素对技术进步的影响,各个模型具体如下所示:

上述计量模型中各个变量均为相应指标的对数值,其中PCGDP表示人均GDP水平,用来衡量经济的发展水平;capital表示固定资产投资占GDP的比重,用来衡量投资率;market表示社会消费品零售额占GDP的比重,用来衡量市场规模;secondary和tertiary分别表示第二产业占总产业比重和三产业占总产业比重,用来衡量产业结构;export和import分别表示出口占GDP比重和进口占GDP的比重,用来衡量对外贸易开放度;FDI表示外商直接投资占GDP的比重,用来衡量引进外资的程度;RD表示各个地区研发投入占当地GDP的比重,用来衡量当地的技术水平;importRD和FDIRD分别表示import和RD的交叉项以及FDI和RD的交叉项,分别用来衡量进口的技术溢出效应和FDI的技术溢出效应;highway和railway分别表示每100平方公里的公路密度和铁路密度,用来衡量基础设施水平;human表示人均受教育年限(各种学历的受教育年限分别定为:小学为6年、初中为9年、高中为12年、大学及以上为16年),用来衡量人力资本水平;expenditures表示政府支出占GDP的比重,用来衡量政府对经济的干预程度;fiscal表示财政收入占GDP比重,用来衡量各地区在资源分配方面的市场化程度;industry和employees分别表示工业产值中非国有经济所占比重及从业人员中非国有经济所占比重,用来衡量非国有经济的发展程度;loan表示金融机构贷款余额占GDP比重,用来衡量各地的金融发展水平;ηi表示各个不同地区的个体差异;μit表示随机扰动项;i和t分别表示不同的地区和年度。

各个指标或计算指标所依据的数据主要来自历年【参考文献】[1]~[7]中所列的及各个地区历年的统计年鉴或统计公报,由于重庆、西藏及青海部分数据不全,故将这三个地区去掉,所有数据的年份是从1991~2009年,同时各个年份的人均GDP都以1991年的价格水平为基准进行了调整。估计动态面板模型时所用的程序为stata11.0。

2 影响中部地区长期经济增长的基本要素分析

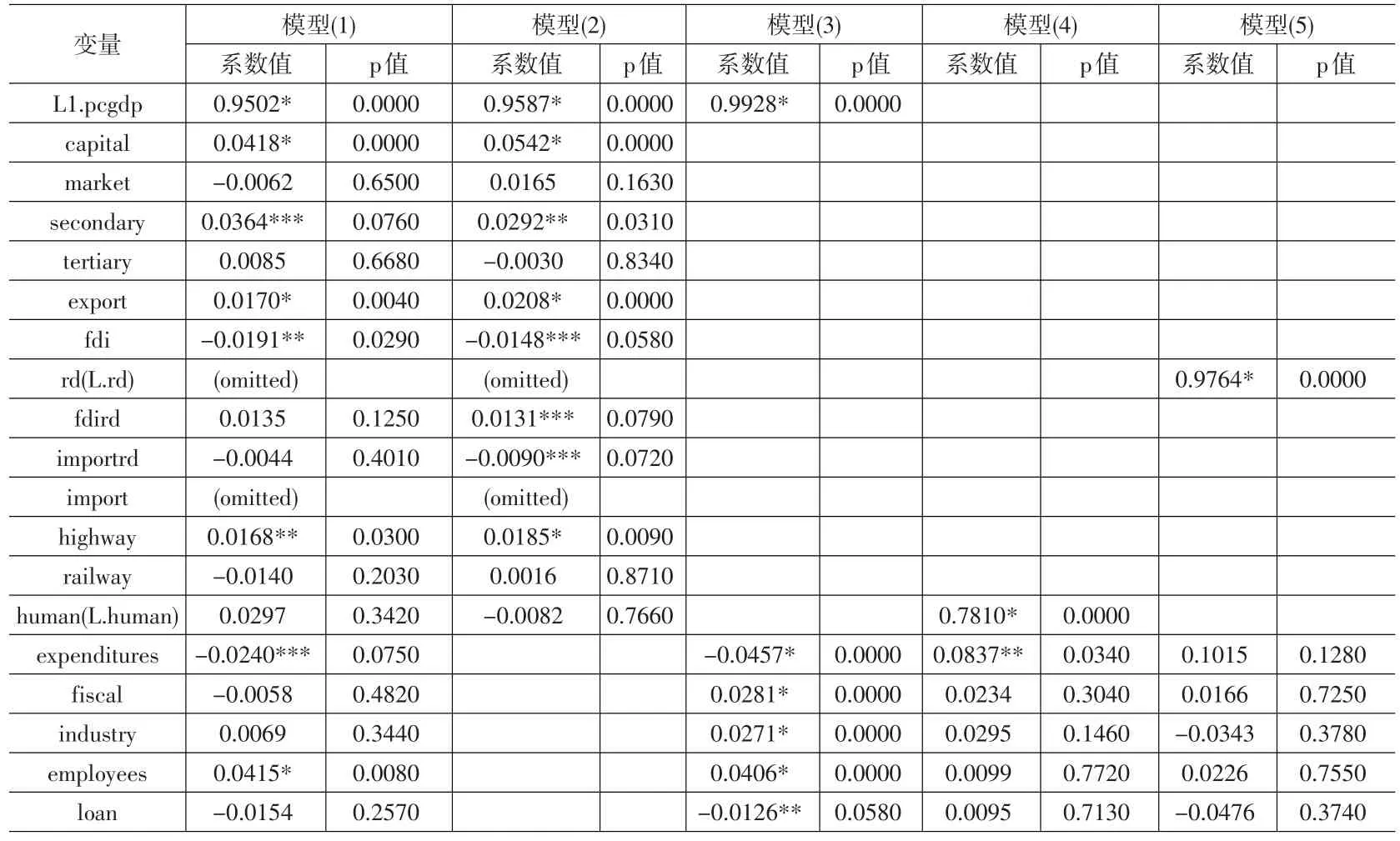

在整个时间跨度内(从1991~2009年),从各个模型入手,分析中部地区各种因素对当地经济增长、人力资本以及技术水平的影响,见表1。在模型(式2)中,滞后一期的人均GDP、固定资产投资率、第二产业占总产业的比重、出口依存度、研发投入占GDP的比重与FDI占GDP比重的交叉项及公路密度对人均GDP有显著的正向影响,上述各个指标增加1%,会分别引起人均GDP增加0.9687% 、0.0542% 、0.0292% 、0.0208%、0.0131%及0.0185%;FDI占GDP的比重和研发投入占GDP的比重与进口依存度的交叉项对人均GDP有显著的负向影响,这两个指标增加1%,会分别引起人均GDP减少0.0148%和0.0090%。由此可见,在不引入制度因素的情况下:

(1)在投资、消费及产业结构方面,固定资产投资率的增加、第二产业的发展都会推动经济的发展,但是市场规模的扩大和第三产业的发展对经济的推动作用并不显著,这说明中部地区市场规模过小、第三产业发展不够,以致两者对经济增长无明显的促进作用,经济增长主要依赖于投资推动。

(2)在进出口及FDI方面,出口依存度的提高对经济增长有明显的促进作用,进口增加对经济增长的影响可以忽略,FDI的增长对经济有显著的不利影响,说明FDI挤占了中部地区部分企业的市场,导致FDI的引入对中部地区经济的发展反而不利,表明外商直接投资对中部地区的投资产生了替代效应和拥挤效应。

(3)在基础设施、人力资本及技术水平方面,本地研发投入和人力资本的增加对经济增长无显著影响,基础设施特别是公路密度的增加对经济有明显促进作用,但是铁路对经济的促进作用并不明显。

(4)在进口和FDI的技术溢出方面,进口虽然对经济增长无明显影响,但是进口却对中部地区的技术进步产生了显著的负向效应,这意味着进口的物品对本地的技术研发产生了明显的替代效应,不过FDI却产生了显著的技术溢出效应。

在模型(3)中,各个制度因素对经济增长均有显著的影响,其中非国有经济的发展对经济增长有显著的促进作用,无论是以工业产值中非国有经济所占比重衡量还是以从业人员中非国有经济所占比重来衡量,结果都是如此,但是从业人员中非国有经济所占比重上升1%,会使得人均GDP增加0.0406%,这高于工业产值中非国有经济所占比重上升1%后人均GDP的增长比率(0.0271%),说明非国这又抑制了投资与经济增长,但是所得税收也可以促进政府在基础设施、科学研究及社会保障方面的投入,进而促进经济的增长;政府支出扩大对经济增长有显著的负作用,这主要是因为政府投资性支出对民间投资有一定的挤出效应,而民间投资往往效率更高;贷款余额占GDP比重的上升对经济增长有显著的负向影响,这说明大量贷款并没有流向投资效率最高的领域。

表1 中部地区影响经济长期增长的因素分析

模型(4)和模型(5)分别考虑了制度因素对人力资本和技术进步的影响,由模型(4)得到的结果表明,政府支出的增加对人力资本有显著的正向影响,其余各种制度因素对人力资本无明显影响;由模型(5)得到的结果表明,各种制度因素对技术水平均无显著影响,可见政府行为对人力资本的增加和技术进步均没有形成有效的推动机制,而人力资本和技术进步又恰好是经济增长的源泉所在。

模型(1)将所有因素都纳入到分析的框架之中,由其所得到的结果与模型(2)及模型(3)的区别在于:在非制度因素中,FDI的技术溢出效应和进口的技术替代效应不再显著,这主要是因为制度因素对技术无显著促进作用,进而限制了FDI和进口的技术溢出或技术替代效应,这一点在结合模型(5)之后更为明显;在制度因素中,以从业人员中非国有经济所占比重衡量的非国有经济的发展对经济增长的促进作用仍然显著,同时政府支出扩大对经济增长显著的负向影响依然存在,这说明制度因素中对经济增长最为重要的因素是政府支出和以从业人员中非国有经济所占比重衡量的非国有经济的发展,适当的减少政府投资性支出和促进非国有经济的发展、增加非国有经济中的就业比例是促进经济增长的关键。

综上所述,可以得出如下结论:

(1)在投资、消费及产业结构方面,中部地区固定资产投资率和第二产业所占比重增加会显著的促进经济增长,但是市场规模扩大和第三产业的发展对经济增长无显著促进作用,说明中部地区经济增长主要依赖于投资的增加和第二产业的发展,第三产业发展质量不高,导致它的发展对经济的推动作用并不显著。

(2)在进出口及FDI方面,出口的增加对经济增长有显著的促进作用,但是进口的增加对经济增长的影响可以忽略,同时FDI对中部地区的投资产生了替代效应和拥挤效应,导致FDI的增加反而显著的阻碍了中部地区的经济增长。

(3)在基础设施、人力资本及技术水平方面,公路密度的增加对经济增长有明显促进作用,本地研发投入和人力资本的增加对经济增长无显著影响。

(4)在进口和FDI的技术溢出方面,进口却对中部地区的技术进步产生了显著的负向效应,不过FDI却产生了显著的技术溢出效应,但是在加入制度变量之后,FDI的技术溢出效应不再显著。

(5)在制度因素方面,对经济增长最为重要的因素是政府支出和以从业人员中非国有经济所占比重衡量的非国有经济的发展,适当的减少政府投资性支出、促进非国有经济的发展及增加非国有经济中的就业比例是促进经济增长的关键。政府支出的增加对人力资本的增加有显著的促进作用,其余各种制度因素对人力资本无明显影响;同时各种制度因素对技术水平均无显著影响,可见中部地区的政府行为对人力资本的增加和技术进步均没有形成有效的推动机制。

3 “中部崛起”战略实施前后的对比分析

为了分析“中部崛起”战略的实施对中部地区经济增长的影响,我们将时间段划分为2段:“中部崛起”战略实施之前的时间为一个时间段,即从1991~2004年为一个时间段;“中部崛起”战略实施之后的时间为一个时间段,即从2005~2009年为一个时间段,见表2。具体分析结果如下:

(1)在投资、消费及产业结构方面,2005年之前投资的增加会显著的促进经济的增长,如果中部地区的固定资产投资率上升1%,那么中部地区的人均GDP会增加0.0525%,但是2005年之后投资对经济增长的促进作用不再那么显著;无论是2005年之前还是之后,市场规模的扩大都对经济增长有显著的负面影响,说明中部地区的经济增长仍然靠投资拉动,但是随着资本存量的不断增加,投资收益率会不断下降,导致2005年之后投资增加对经济增长已无显著的拉动作用;2005年之前,第二产业占GDP的比重上升1%,人均GDP会增加0.0705%,但是2005年之后,第二产业占GDP的比重上升1%,人均GDP会减少0.7053%,说明第二产业对经济的不利影响开始显现,可见转变经济增长方式、增加第三产业占GDP的比重和第三产业发展的质量,是保证经济持续增长的必由之路。

(2)在进出口及FDI方面,2005年之前,中部地区出口依存度的上升对经济增长有显著的促进作用,但是2005年之后这种作用开始消失,这可能与当前的国际金融危机有一定的关联,不过在整个时间段内,进口依存度的上升对经济增长都无显著的影响。2005年之前,中部地区FDI的增加对经济增长有显著的不利影响,但是这种不利的影响在2005年之后消失了,这说明FDI对当地投资的挤出效应变弱了,或者说当地投资者的竞争力变强了。对投资者而言,最重要的是获得足够的资金支持和技术支持,而2005年之后,人力资本、本地的研发投入以及贷款余额对经济增长的影响都由原先的不显著变成了显著,这种变化部分的解释了为何2005年之后FDI对当地投资的挤出效应会变弱。

(3)在基础设施、人力资本及技术水平方面,铁路对经济增长的促进作用开始显现,但是对公路的利用率却在下降;最为重要的是,2005年之前,人力资本水平的上升和研发费用的增加对中部地区经济的增长无显著影响,但是在2005年之后,人力资本水平的上升和研发费用的增加都显著的促进了中部地区经济的增长,具体而言,人均受教育年限和研发费用占GDP的比重增加1%,会分别引起人均GDP增加1.0566%和0.0877%,可以看出在“中部崛起”战略提出之后,中部地区各种激励创新的政策开始显现出一定的效果。

表2 “中部崛起”战略实施前后影响经济增长因素对比

(4)在进口和FDI的技术溢出方面,FDI在2005年之前有显著的技术溢出效应,但这种溢出效应在2005年之后消失了;进口在2005年之前有一定的技术替代效应,不过并不显著,但在2005年之后,这种技术替代效应变得显著了。进口会产生技术溢出效应和技术替代效应,如果进口的先进设备与本地的研发人员、设施相结合,促进了本地的技术进步,那么进口就产生了技术溢出效应;如果在进口了先进设备之后,仅仅是依赖这些设备而不是立足于自主研发,那么进口就会产生技术替代效应,大多数情况下这两种效应都会存在,只不过往往某一个方面起着主导作用。

(5)在制度因素方面,2005年之前政府支出和税收的增加对经济增长尚无显著影响,但是2005年之后它们都显著的阻碍了经济的增长,政府支出的增加会挤出部分民间投资,而税收过重也会挤出消费和投资,进而对经济增长不利;2005年之前,非国有经济就业比例的上升会显著的促进经济的增长,但是2005年之后这种效应消失了,说明中部地区非国有经济的发展不应该仅仅局限于低端产业,虽然这样做最初会显著的促进经济增长,但是当它的产业结构和就业结构定型之后,留给经济继续增长的空间就不会太大;2005年之后,贷款余额的增加开始显著的促进中部地区经济的增长,贷款余额占GDP的比重上升1%,会使中部地区人均GDP增加0.6109%,这说明“中部崛起”战略实施之后,金融机构的贷款更多的转向投资效率更高的部门。

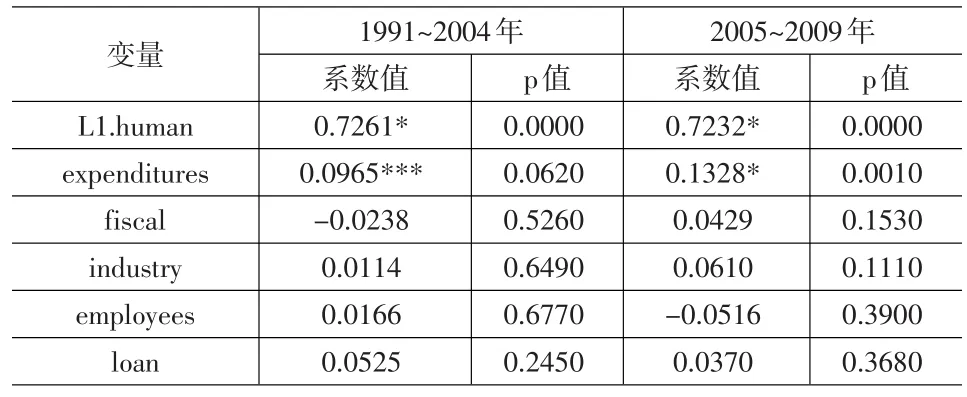

2005年前后,制度因素对技术研发和人力资本的影响变化不大,其因素对比见表3、表4。由此分析得出:

表3 “中部崛起”战略实施前后影响技术研发的制度因素对比

表4 “中部崛起”战略实施前后影响人力资本的制度因素对比

(1)政府支出的增加对人力资本一直都有显著的正向影响,不过政府支出对技术研发的影响却发生了逆转,2005年之前政府支出有利于技术进步,而2005年之后政府支出却对技术进步不利。

(2)2005年之后非国有经济的发展对技术进步的阻碍作用消失了,但是也未显著的促进技术进步。

4 结束语

从以上分析看出,中部地区经济的增长主要依赖于第二产业的发展、出口的增加、基础设施的改善以及非国有经济的发展,不过中部地区第三产业的质量不高,导致它的发展对经济的推动作用并不显著,同时FDI对中部地区的投资产生了替代效应和拥挤效应,导致FDI的增加反而显著的阻碍了中部地区的经济增长。在制度因素方面,对经济增长最为重要的因素是政府支出和以从业人员中非国有经济所占比重衡量的非国有经济的发展,适当的减少政府投资性支出、促进非国有经济的发展及增加非国有经济中的就业比例是促进经济增长的关键,同时中部地区的政府行为对人力资本的增加和技术进步均没有形成有效的推动机制。

“中部崛起”战略实施之后,在非制度因素方面,中部地区第二产业的扩张对经济的不利影响开始显现,投资增加对经济增长也无显著的拉动作用,不过人力资本水平的上升和研发费用的增加都显著的促进了中部地区经济的增长,在FDI的技术溢出效应消失的同时,进口品的技术替代效应开始变得显著,说明中部地区最近几年对国外的技术没有真正消化吸收并化为己用。在制度因素方面,政府支出和税收的增加都显著的阻碍了经济的增长,政府支出的增加会挤出部分民间投资,而税收过重也会挤出消费和投资,进而对经济增长不利;非国有经济就业比例的上升没能像前几年那样显著的促进经济的增长,说明中部地区非国有经济的发展不应该仅仅局限于低端产业,虽然这样做最初会显著的促进经济增长,但是当其产业结构和就业结构定型之后,留给经济持续增长的空间就不会太大;贷款余额的增加开始显著的促进中部地区经济的增长,说明“中部崛起”战略实施之后,金融机构贷款开始转向投资效率更高的部门。

[1]中国国家统计局.中国统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2001~2009.

[2]中国国家统计局.中国人口统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2006.

[3]中国国家统计局.中国人口和就业统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1991~2009.

[4]中国国家统计局.中国科技统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1991~2009.

[5]中国国家统计局.中国统计摘要2010[M].北京:中国统计出版社,2011.

[6]中国国家统计局.新中国五十年统计资料汇编(1949~1999)[M].北京:中国统计出版社,1999.

[7]中国国家统计局.新中国六十年统计资料汇编(1949~2009)[M].北京:中国统计出版,2010.

[8]张秀生,卫鹏鹏.区域经济理论[M].武汉:武汉大学出版社,2005.[9]施祖麟.区域经济发展:理论与实施[M].北京:社会科学文献出版社,2007.