宗族在重建抑或瓦解

——当前中国乡村地区的宗族重建状况分析

肖唐镖

(西南政法大学 中国社会稳定与危机管理研究中心,重庆 400031)

宗族在重建抑或瓦解

——当前中国乡村地区的宗族重建状况分析

肖唐镖

(西南政法大学 中国社会稳定与危机管理研究中心,重庆 400031)

本文通过对两波大型农村抽样调查的数据分析表明,自20世纪70年代末至新世纪初的二十余年间,国内有约两成的宗族已重建,其中以华南、西南和华东地区相对明显,而中原、西北和东北地区甚弱。宗族的组织与活动状况在南北方之间也出现明显差异。换言之,在国内农村,宗族重建或瓦解的现象同存,宗族在有些地区出现重建,但在另些地区却已瓦解或正在瓦解。因此,任何以重建或瓦解的一端情况来指称全局,显然都是不当的。M.Freedman曾以“边陲—中心”、水稻种植与灌溉系统等因素来解释华南宗族的特殊性,这一解释已难以适用于当今中国乡村。笔者主张从村民聚居程度与宗族传统的两维角度来给以解释。

乡村;宗族重建;村民聚居;宗族传统

一、引言

自上个世纪80年代乡村宗族引起关注以来,学界多持“宗族在复兴或重建”的意见。但自90年代中期始,一些学人认为,这些年来宗族既没有重建,也没有保留原貌,而是在弱化、甚至在瓦解①,当然,也有学者提出这样的疑问:当代宗族到底是传统宗族不完整的恢复还是新形势下自成一体的新的宗族形式?②实际上,在这一争论中,各方所持的经验依据均只有一个或数个案例的事实,均缺乏较大面积区域的资料支撑,因此,均难以服人③。笔者于90年代初期对江西农村较大面积的调查曾表明:该省各姓次中六成以上已重建宗族,它已不再是个别地方或少数地方、个别姓氏或少数姓氏的情形,而已遍布全省多数农村,成为多数族姓的现实。④依据此后两波大型田野调查所取得的数据,并结合个案调查资料,本文试图推进本项研究,对国内乡村地区的宗族状况给出一个基本回答,并进而作初步解释。换言之,本文试图讨论这样两个问题:其一,在当今中国农村,宗族究竟在多大的面上重建了?其二,为何在不同地区的农村,宗族复兴呈现不同的状况,有的已复兴,有的则瓦解?

本文所称的两波调查,一次完成于2001年,系对四省八个县的调查。其中两个省在北方(山西和河北),两个省在南方(江西和福建)。在南、北各组中,在地缘上均有一个省沿海(河北、福建)、一个省属内陆(山西、江西);在经济上,有一个省强(河北、福建),另一个省弱(山西、江西)。在每个省,我们选择两个县进行抽样,其方法是:先指定一个全国村民自治示范县,然后,选择一个在经济、地理等方面与之特征相近、但非村民自治示范的县。在选定县后,再以农民人均收入排序,按等距方式每县抽出8个乡镇;再按同样方式,从被选的每个乡镇抽出5个村。最后,每县各选出40个样本村,8县共320个村进行田野调查。在各省作业的调查员主要依托当地的高校,由研究生和高年级本科生组成,但在江西的调查主要由中青年教师完成。正式调查前,对各省的调查员队伍都进行了问卷讲解和调查培训。除了在江西两个县的调查是同时展开外,其他三个省的调查均是逐县完成,即在课题组织者和指导者的率领下,由同一批调查员完成甲县调查后、再一起进入乙县调查。问卷的设计框架,涉及乡村治理中的诸多问题,其中有关宗族问题,包括宗族的重建、历史和活动状况等项目。对每个村的调查均按照统一的程式进行,如,有一份统一的标准化《村情调查问卷》,找到村支书、村主任和村会计等主要村干部,同时尽量找一些熟悉村情的老农民、老党员和老干部和乡村教师,了解时点为2000年底的相关情况。一个调查员在一个村的调查时间一般为一个工作日。最后,除了江西省由于个别乡镇小、不足调查村数,以致有效完成的调查村仅为76个外,其他三个省均完成了对80个抽样村的有效调查,有效总样本村数316个。

另一波调查完成于2002年,系对全国农村的抽样调查。该次有关村情调查的基本框架同于上述2001年卷。调查的样本,系以除西藏和港澳台地区外的全国所有省(市、自治区)为总体样本,按18岁以上人口为基数,进行多级分层比例抽样而得出。第一步抽样单位为县及市,第二步抽样单位为乡镇,第三步抽样单位为村委会。其中,被抽出的村委会样本为256个。实际完成对241个村的调查,占被抽样村总数的94%。这些村分布在22个省(市、自治区)。从调查的村样本数量及其所涵盖的区域范围来说,本次调查数据(以2002年初为统一的时点)应能反映全国乡村的基本状况。本次调查的访员是从北京市55-62岁的退休教师中招募而来。这些访员经过数天的专门培训、试点调查,并听取评议讲解后,带着统一的调查提纲,分赴各自的调查地进行调查。

二、宗族重建的规模

宗族是否重建,可依据这样两条标准,一个是否修了谱或者是否有谱;另一个是否维修或重建了祠堂。⑤一个宗族如果修了谱或有谱,维修了宗祠,就会有牵头的人,而且还要收钱,组织开展活动。所以,这两件事中的一件一旦发生了,就可以说宗族重建了。正是依据这一标准,我们开展有关宗族重建状况的调查。

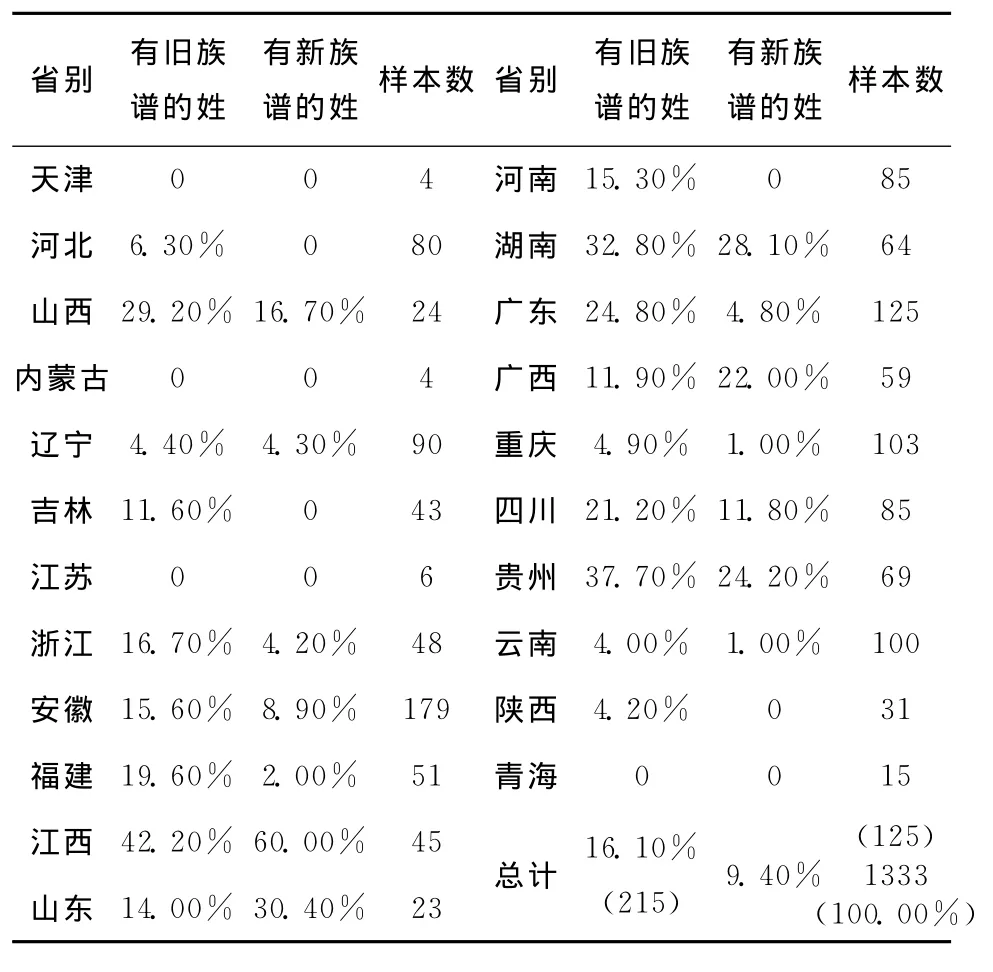

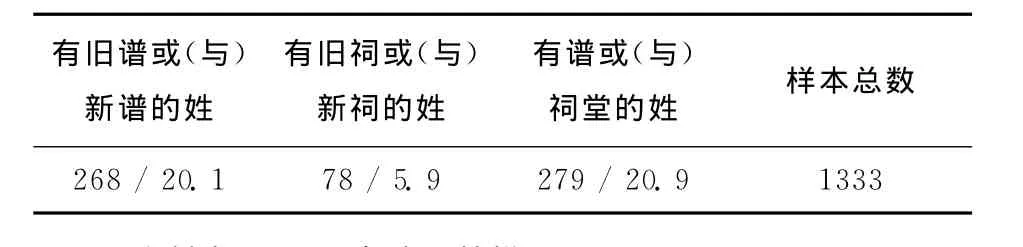

先看全国情况。如表1所示,据2002年全国抽样调查,2001年底全国农村“有旧族谱的姓”占16.1%,“有新族谱的姓”占9.4%。表2显示,有族谱(新或旧)、祠堂(新或旧)以及族谱或祠堂的姓,分别占抽样村总数的20.1%、5.9%和20.9%。按前述有族谱或(与)祠堂的标准,全国约有两成的宗族已重建。

表1 分省及全国的宗族重建状况 单位:%,个

表2 全国农村宗族重建状况 单位:个,%

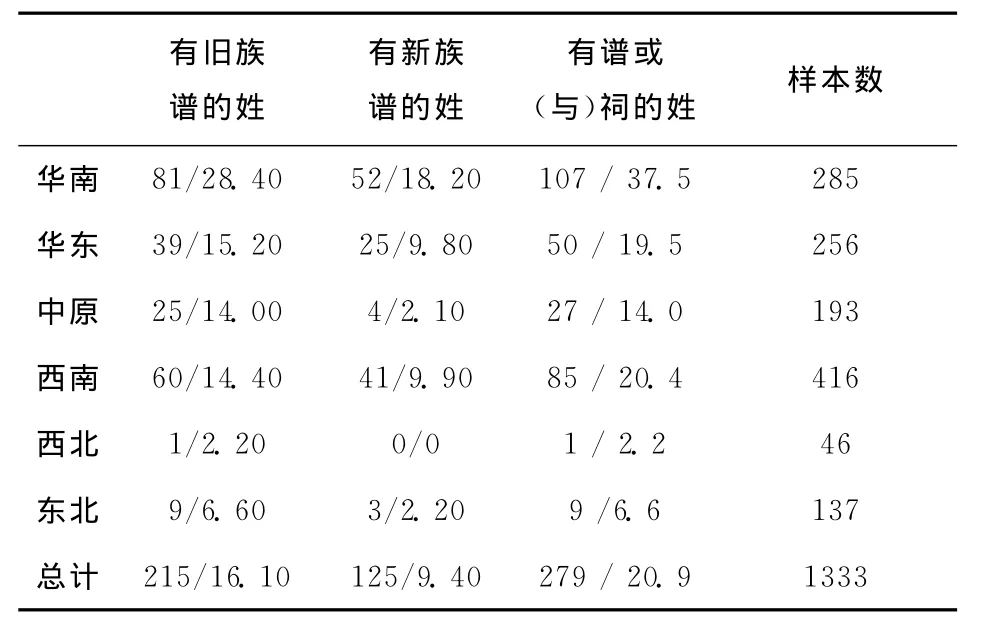

笔者按照文化地理区位,将国内大陆分为华南、华东、中原、西南、西北和东北“六大区”,以2002年调查数据对各区农村的宗族重建状况做些比较。如表3显示,宗族重建比例最高的在华南(37.5%),次为西南(20.4%)和华东(19.5%),东北、中原只有比例极低的宗族重建,西北甚至为零。

表3 六大区农村的宗族重建状况

尽管全国抽样调查不能准确说明各区(及各省)的真实状况,但作为一个参考,这组数据似乎与长期来有关宗族的一些习惯说法,如“华南多宗族”、“宗族情况主要在南方而不是北方”,相当吻合。

再看四省八个县的情况。2001年,我们在对福建、江西、山西和河北四省八个县的抽样调查中,曾询问各村“是否有旧家谱”、“是否新修家谱”、“是否有祠堂”等情况,表4、表5和表6是其结果。

表4反映,在四省的八个县中,福建和江西有旧家谱的村情况大体相当,比例均极高,在七、八成以上。其中,尽管福建的比例还要高一些,但应当注意的是,三姓以上有旧家谱的村,江西却大大高于福建。而山西、河北两省,有旧家谱的村比例均低,山西为5.0%,河北为12.5%。如果我们将“旧家谱”的保存当作宗族重建的重要传统资源,那么,四省之间这种传统资源分配的不均衡,将直接影响到宗族的重建。后续的两表将反映这种情况的存在。

表4 村里的宗族是否有旧家谱?

表5显示,福建和江西的四个县均有五成以上的村新修了家谱,但其中,福建的村多数为一姓或两姓新修,三姓以上新修家谱的村仍然明显少于江西。而山西和河北的四个县均仅有个别村新修了族谱。

表5 村里的宗族是否新修了家谱?

在表6中,有宗祠的村比例,福建和江西的四个县均在六成以上,而在村内祠堂数量的分布上,两省之间也体现了同家谱数量一样的差异:福建的多数村仅有一座或两座祠堂,而江西的村却往往同时有三座以上的祠堂。山西的两个县无一村尚存祠堂,河北的两个县仅有一个村有一座祠堂。

表6 有宗祠、家庙或族庙的村?

从上可见,按新修族谱情况,江西和福建四个县有一半村的宗族已重建;按新修宗祠情况,宗族重建在福建和江西农村也较为普遍,已达六成村以上,其中江西还要高些。而山西和河北四县只有个别村的宗族已重建。不过遗憾的是,此次调查未能统计到各村的宗族数量,因而只能以村为统计单位。不过值得注意的是,江西调查的两县也正是我们1999年抽样调查的两县,尽管选样的比例不一样,但前后的结果却相近。

三、宗族重建的过程

从笔者1993-1996年对江西的调查情况看,各地宗族重建的关键性事件(如修谱建祠)发生时间有着较大的趋同性,即:一般都是在1978年以后逐渐抬头的,其中有十分明显的阶段性变化。在1976年以前,全省一直存在修谱建祠的现象,但都是极个别的零星行为。至1978年以后则逐渐增多,这个发展过程有三个阶段:首先是1977年至1982年的抬头阶段,修谱建祠活动比“文革”前明显增多;然后到1983、1984年,这类活动比前一阶段又明显增多;而自1987年以来,活动更为频繁集中,至今方兴未艾。如果将第一个阶段称作复苏抬头阶段,那么可将第二阶段称作助动发展阶段,1987年以来的发展则是高速发展阶段。这种时间上的分布,应当说在较大程度上反应了全省宗族重建的过程。大体而言,江西农村现已重建的宗族,实际上绝大多数均始于“文革”后。经过1977-1982年几年间的复苏,自1983年特别是1987年以后,重建普遍加快。80年代后期以来风起云涌的续谱、建祠活动,以及频频发生的宗族械斗,即是其主要表现。⑦

在2002年的全国抽样调查中,我们了解到国内114个宗族新修族谱的具体年份,占125个新修族谱宗族总数的91.2%,详情结果见表7。从中可见,在1978年前的多年间,只有个别宗族新修族谱,而在1980年后新修族谱者一直未断,1983年是第一波高峰,1990年是第二波高峰,2000年是第三波高峰。这与笔者当年调查的江西情况相近。

表7 114个宗族新修族谱的时间表

从我们调查的一批个案看,上述阶段性重建的过程不断得到印证。华村肖氏宗族,其重建始于1979年,即“文革”的政策一松动就开始重建,当时正式恢复了“族长”、“房长”等职位,1981又建立村长班子,1990年后,又相继健全了组织机构,续修了族谱。岱村戴氏宗族在80年代以来对近30座祠堂陆续进行了修整,1992年又开始续修族谱,并重修了祖坟,“总祠堂理事会”、“总管”和房股负责人也得到重新确立。与肖氏、戴氏宗族重建的相对顺利而言,古竹唐氏宗族在重建之初却遇到了政府的压力。1980年5月唐氏宗族开始有计划的重建活动,首先是整修大宗祠,但隆重的祠堂挂牌仪式引起了乡政府的注意,乡里将该次活动的牵头人——村支书给予免职处理,并通报批评。但这种压力并未能阻止该宗族的重建。1981年,他们便开始了宗族狮灯活动,1992年又重修宗祠,2001年组织“修谱主事会”准备续修族谱。

如果说上述肖氏、戴氏和唐氏宗族的重建更多的是因为内在动力驱动的话,那么仲村邱氏宗族的重建则主要是因为外力作用的结果。邱氏宗族几位热心老人曾积极倡导恢复龙船组织,但一直未果。然而,该族与邻村老生宋氏宗族之间的关于“官塘岭”之争,却使这一组织的成立及其活动变成了现实。“官塘岭”位于邱家村庄与老生宋家的交界地,由于边界不清,使得这快弹丸之地成为双方争执的焦点。“官塘岭”和官塘水库岭水相依,自古以来,就一直归邱家人管理,对他们来说,这座水库灌溉着仲村邱家人二分之一以上的田地面积,是邱家人的重要水利命脉,因此岭的归属至关重要。邱家人讲,老生宋家人占有“官塘岭”的目的是以企图切断仲村邱家人水利命脉。早在1968年两族就发生过纠纷,而1981年更为严重,几乎发生械斗。1995年,邱家人在争议的石岭区开采红石维修官塘水库,双方纠纷再起,并提起司法诉讼。就在双方官司僵持不下时,双方都在想方设法寻找解决的办法。历史上邱家人就有在“官塘水库”划龙船的传统和习惯,1998年上半年在几位老人的积极倡议和组织下,加上一些“能人”和“强人”的积极支持,便成立了宗族性的龙船理事会,希望借此组织在水库的划龙船活动,以强化并造成对水库及争执山享有所有权的事实。可见,龙船理事会正是由于“官塘岭”的权属之争而成立的宗族性组织。也就是说,宗姓之间的利益争夺,产生了宗族复兴的动力。

四、重建后宗族的结构与活动

笔者曾在另文详细分析重建后宗族的基本结构与活动,如系谱、领袖、族权、族产,以及宗族在日常生活中的角色与功能。⑧这里,我们来看新近调查的情况。

表8反映了村内宗祠的“祖宗牌位”情况。从该表可见,福建和江西的农村宗祠中有牌位占宗祠总数的四成,其中绝大多数实际上是“新修的”。山西和河北的调查村无一个有此类情况。

表8 宗祠中有祖宗牌位的村?

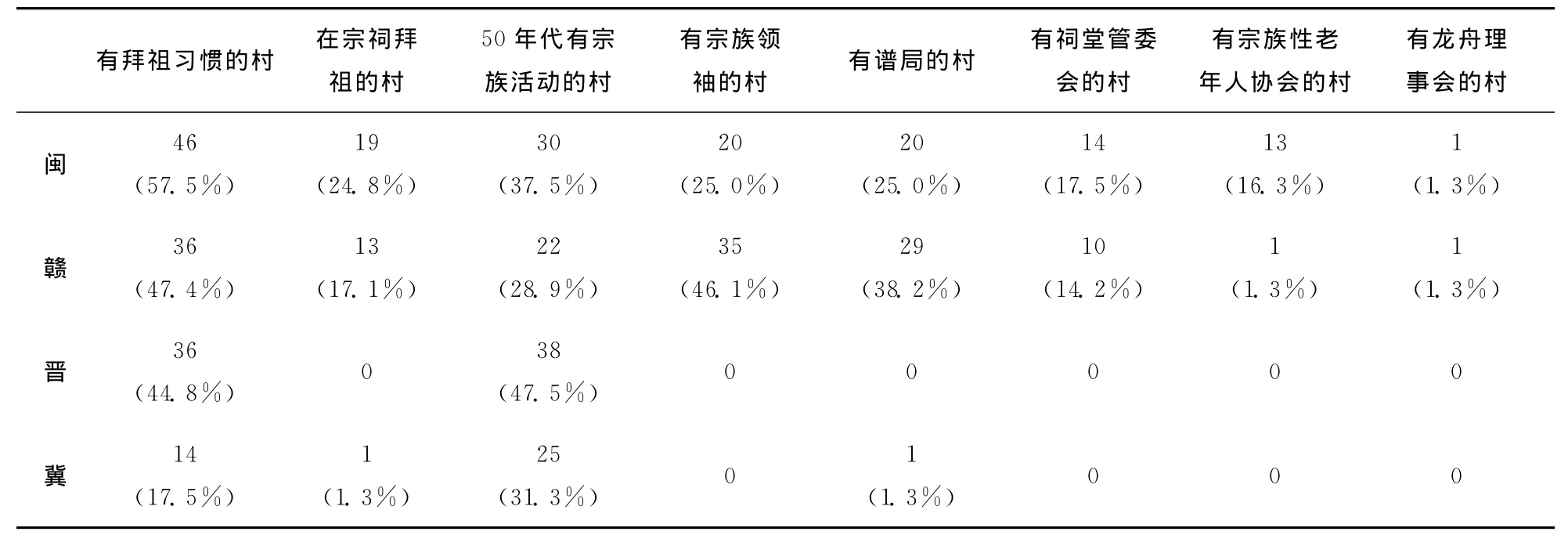

有关宗族的组织与机构情况。从表9可见,在50年代,四个调查省农村均尚有三至四成左右的村仍有宗族活动,其活动并没有随着新政权的建立和建国初期的政治运动而完全、迅速地消失。其更大面积地消失,那是1960年代以后的事情。但是,当年四省相近的情况,至2001年时却已面目迥异。山西和河北的调查村已无宗族组织和机构,而福建和江西的宗族可以说是多样化,既有宗族领袖,也有谱局和祠堂管理委员会,有的还有老年人协会,个别的还有龙舟理事会。这种差异也出现在宗族活动方面。

表9 宗族内的拜祖和组织状况

重建后的宗族一般开展哪些活动?概括起来,当前宗族的活动主要有:修谱,上谱,修祠,修祖坟,祭祖,演族戏、舞狮灯,聚吃、调处宗族内外的纠纷,甚者发动族际或房际之间的械斗。从我们在江西和安徽调查的10个案村情况看,除了安徽汪庙村的宗族已趋淡化外,江西各村的宗族在其重建中及其后,大都有这些活动。值得注意的是,什村的宗族本已日益衰退,但族际之间一旦发生有关资源权属类纠纷,仍然会立即引发强烈的族际或村际冲突,1990年代以来该村曾发生两次激烈的械斗冲突,其中有一次两度围困甚至群殴警察。

在表10所列举的11种活动中,我们看到,山西和河北的调查村也已基本无此活动,而福建和江西的宗族均有涉及,尤其是江西农村的宗族对各项活动的参与度均较高。这些颇具传统宗族特色的活动,实际上或轻或重地与村民的日常生活(物质和精神等方面)、社区公共管理和公共秩序相关。从这里,或许我们也能感受到:在一些乡村,宗族之所以仍有生命力的部分原因。这不是单纯以农民落后、素质低或其他眼光所能解释的。

表10 村内宗族的活动类型

什么人能成为“宗族领袖”?如表11所示,我们列举了多项因素,调查发现:在对这些因素的单项选择(即选择最重要的因素)中,福建与江西宗族领袖的特征却有些不一致。福建宗族更推崇的是“年长”,而江西宗族更推崇的是“辈分”。年长者未必辈分高,正像辈分高者未必年长一样。因此,在福建农村,辈分低但年长者可能成为宗族领袖;但在江西农村,年龄低但辈分高者可能成为宗族领袖。两者区别的意义何在?在宗族社会,年长或辈分均可能成为权威与秩序的来源。其中,年长注重个体的经验,强调个人的后天所获;而辈分则注重组织的代际,强调个人的先天禀赋,但有可能因年轻而缺乏经验。不过,在实践中未必存在这两种单纯的领袖选择方式,而往往将两者结合起来。如林耀华早年研究的福建义序宗族,便在按辈分自然继替宗族首领的同时,还将最年长者选任为村落首领,以帮助年轻而经验不足的宗族首领。⑨我们在对江西当代农村宗族的考察中,则发现了为长老们配备执事的“村长班子”情况。

表11 宗族领袖的特征

“宗族领袖们”做什么?表12所列举的几项常见宗族活动分别对应着不同的功能,如:“决定族内大事”意味着决策功能;“组织宗族活动”、“管理祠堂”表现的是组织与管理功能;“调处族内外纠纷”和“参与并主持分家析产”,行使的是仲裁与司法功能;“红白喜事主持”与“族内大宴坐首席”则是象征性功能。有意思的是,在不同省之间宗族领袖的主要功能并不一致。如在福建和江西之间,一个明显的差异是,福建主要集中在决策(决定族内大事)、组织和管理功能(如管理祠堂、组织宗族活动)上,而江西的宗族领袖几乎全部参与各项宗族活动,全面地行使着各项功能。

表12 宗族领袖的职能(多项选择)

五、讨论

本文对全国和四省八县的宗族调查分析说明,自20世纪70年代末至新世纪初的二十余年间,国内有约两成的宗族已重建,其中以华南、西南和华东地区相对明显,而中原、西北和东北地区甚弱。宗族在南方(如江西、福建)和北方(如河北、山西)的组织与活动状况也出现明显差异,尽管在1950年代较为相近。换言之,宗族的重建或瓦解,在国内农村是同时存在或出现的,即:宗族在有些地区的农村重建,但在另些地区却已瓦解或正在瓦解。瓦解主要出现在北方,重建则出现在南方,如在笔者重点组织调查的赣皖10个案例村中,各种宗族组织的健全性程度尽管并不一样,但它们一般重建或新建了本族的族谱、祠堂、坟地、包括宗族长老和村长班子的管理机构。因此,任何以重建或瓦解的一端情况来指称全局的说法,显然都是有违事实的。

那么,宗族何以会在当今中国农村呈现不同的区域特征呢?M.Freedman曾以“边陲—中心”、水稻种植与灌溉系统等三个因素来解释。在此,笔者暂且不论汉学界已有的多种支持性或批评性意见,而拟直接结合当代中国大陆农村状况作简单的讨论。

自1949年新政权建立以来,国家权力对农村地区的渗透达到前所未有的程度,至今尚无文献资料表明:一体化国家权力在对华南农村与中原农村其他地区农村的渗透尚存在显著差异,如边陲或中心之别。因此,以“边陲—中心”理论难以解释当代宗族的区域特征。此其一;其二,在华南农村曾作为产业特征的稻作种植,自1980年代以后在相当部分地区已经发生历史性转变,第二、第三产业已经占有绝对的主导性地位,但在这一地区农村宗族的重建依然是国内最多的。可见,也难以按稻作农业来解释其农村宗族的兴起或重建;其三,自1949年后,水利灌溉系统建设一般不再是村落社区或宗族集团的事务,而主要作为行政单位(如大队/村委会、公社/乡镇)的事务,因此,它也难以再成为促进宗族团结与建设的要素。据此,笔者以为,Freedman的理论已难以解释当代农村宗族的区域分野状况。

笔者以为,对当代农村宗族发展的状况,从村民聚居程度与宗族传统的两维角度,可以得到基本的理解。所谓“村民聚居程度”,主要指村庄中族姓的聚居或杂居状况以及村庄本身的大小。它既取决于一些历史因素,也取决于一些现实因素。相关的历史因素,主要包括村民建庄的时间、村庄遭受战争之祸的状况以及当地所处的地理状况。一般的,村民移居的时间长、少受或未受战乱之祸、地处平原或丘陵地区的村庄,往往容易形成较大的村民聚居点、特别是单个宗族或少数宗族的聚居点。影响聚居程度的现实因素则主要包括人口流动和产业结构状况。从笔者在国内农村、尤其是江西乡村的田野调查经验看,已有这样的初步认知:村民聚居相对集中、尤其是族姓聚居集中的较大村庄,宗族易于重建;宗族传统浓厚的农村,宗族也易于重建;在两者同时具备的地方,宗族更易于重建;反之,亦然。当然,这一意见尚需有大面积调查的经验来验证。

有关宗族传统对现实宗族状况的影响,在本项对国内宗族现状的调查中能得到初步验证。如下表13显示,有无旧的族谱或祠堂与新修族谱或祠堂之间,呈现出高度的正相关,有旧的族谱或祠堂的族姓其新修族谱或祠堂的比例,大大高于无旧族谱、旧祠堂的族姓(分别高出29.5和49.3个百分点)。

表13 有无旧的族谱、祠堂与新修族谱或祠堂的相关分析单位:个,%

有关华北与华南农村宗族在历史上的不同情况,早已为系列调查所验证。如有关华北宗族,据有学者的详细整理和分析,明清以来即不发达,至近代更呈衰落之势,其组织在形式上仅存残余,在数量上亦不普遍。⑩宗族在传统禀赋方面的如此差异,应是导致其当代变迁的重要原因。

注释

①王颖:《新集体主义:乡村社会的再组织》,北京:经济管理出版社,1996年;阮新邦、罗沛霖、贺玉英:《婚姻、性别与性——一个当代中国农村的考察》,River Edge:美国八方文化企业公司,1998年。王朔柏、陈意新:《从血缘群到公民化:共和国时代安徽农村宗族变迁研究》,《中国社会科学》2004年第1期。

②张宏明:《宗族的再思考——一种人类学的比较视野》,《社会学研究》2004年第6期。

③有关宗族重建研究状况的详细述评,可见肖唐镖:《当前中国农村宗族及其与乡村治理的关系——对新近研究的评论和分析》,《文史哲》2006年第4期。

④⑧肖唐镖:《农村宗族重建的普遍性分析》,《中国农村观察》1997年第5期。

⑤冯尔康等:《中国宗族社会》,杭州:浙江人民出版社,1994年,第271页。

⑥应当说明的是:(1)本调查数据并不能说明各省的宗族情况,只能借以反映各省、及不同区域宗族情形的差别。(2)按理,宗族调查应以族姓为调查和统计单位,但在本调查中调查员对各村的调查,有的是以村内的自然村为小单位进行统计,有的则是以族姓为调查小单位,共计1333个统计单位。这与严格意义上的宗族调查有一定距离。但,它可说明各自然村主要的宗族情况。(3)由于受调查经费等资源的限制,调查员进村的调查主要完成对单个农民的问卷调查;而对包括宗族情况在内的村情调查表,主要由村干部自填完成。

⑦分别为:(1)华南:广东,福建,江西,湖南,海南;(2)华东:上海,江苏,安徽,浙江,山东;(3)中原:河南,河北,山西,湖北,北京,天津;(4)西南:四川,重庆,贵州,云南,广西;(5)西北:新疆,甘肃,宁夏,青海,陕西;(6)东北:辽宁,吉林,黑龙江,内蒙古。

⑨肖唐镖:《宗族》,熊景明主编:《迈向二十一世纪的中国农村》,北京:光明日报出版社,2000年;肖唐镖等:《村治中的宗族》,上海:上海书店出版社,2001年。

⑩林耀华:《义序的宗族研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2000年。

(11)当代农村宗族的地域差异,其他方面的解释因素可能还包括:1)宗族在改革前的政治运动中被破坏的程度。如果破坏是毁灭性的,一点原先文化痕迹都不存在,自然也难以复兴;2)当地政权对宗族的态度;3)宗族在外面的社会资源大小。郑起东:《转型期的华北农村社会》,上海:上海书店出版社,2004年,第169-175页。限于资料,本文却无法验证这些因素的影响。

12兰林友也认为华北宗族仅具有宗族的某些特征,是一种不完备的残缺宗族。其主要特点:一是单姓村少,族属规模小;二是祠堂很少,建置简便;三是共有财产少,经济实力弱;四是宗族认同意识淡薄;五是宗族特征残缺。兰林友:《庙无寻处——华北满铁调查村落的人类学再研究》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2007年,第52-56页。

责任编辑王敬尧

2010-05-28

国家社会科学

“村民自治与农村宗族的互动关系研究”(09SH010)