日本何以处“震”不惊?

文/高 峰 中国科学院科普学会

日本何以处“震”不惊?

文/高 峰 中国科学院科普学会

日本处于环太平洋地震带,由于大陆板块经常发生碰撞,所以地质活动比较剧烈,这样就使日本非常容易发生地震。日本每年发生有感地震约1000多次,20世纪以来,里氏6级以上的地震已超过50次。全球10%的地震都发生在日本和它周边地区。但是为什么日本每次地震后能够做到人心临危不乱,社会秩序井然呢?秘诀就在于该国长期以来积累的抗震防灾普及方面的丰富经验,尤为突出的是他们在抗震防灾方面引入的领先科技,为抗震防灾提供了更为全方位的保障。

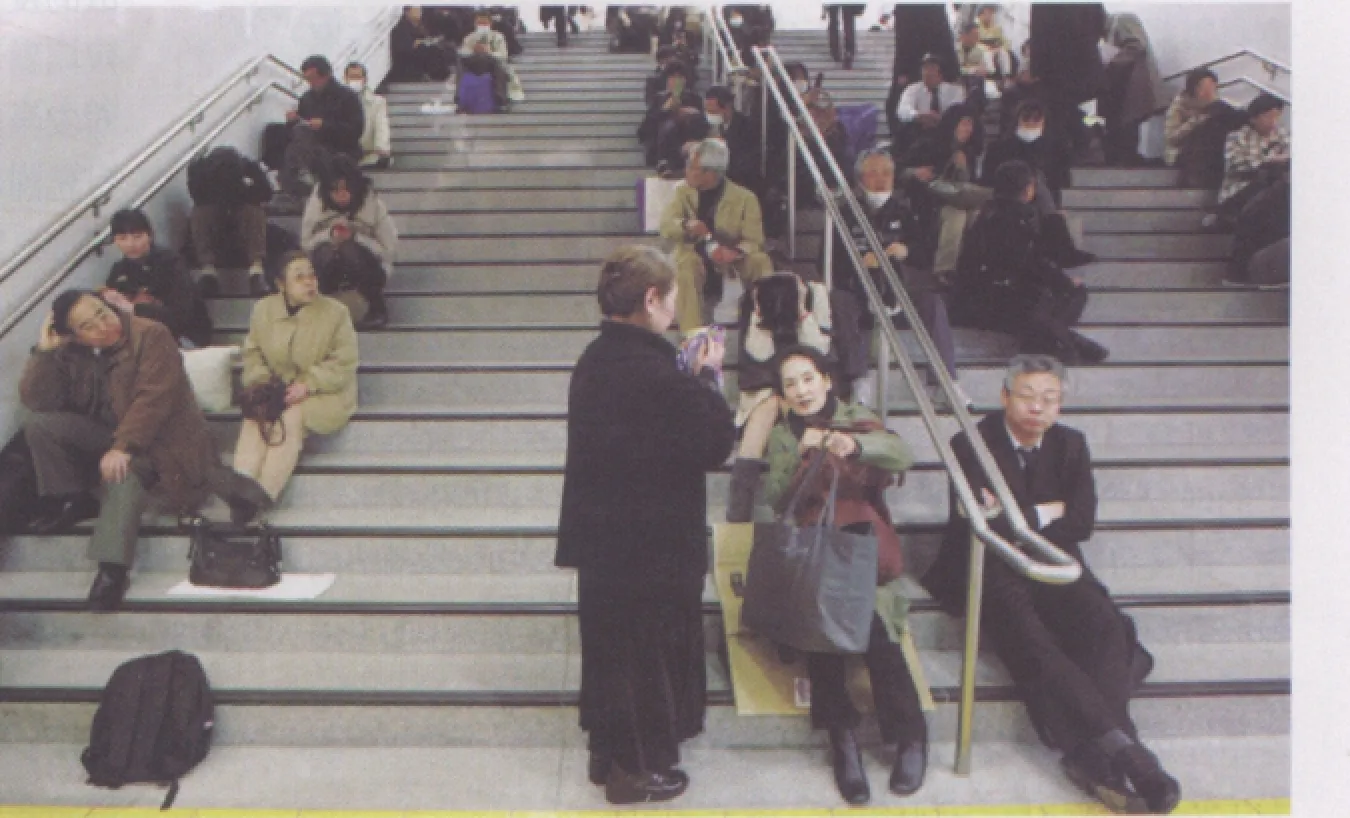

3月11日,日本北部宫城县以东太平洋海域发生了里氏9.0级地震,这是迄今为止震级最高的地震。整个日本东北部海岸遭遇不同程度的海啸袭击。尽管不幸遭遇史上最强地震,但日本政府、社会组织都纷纷以最快的速度参与到救灾行动中。震后一个小时军队就已出动,同时,政府也一直都保持着信息的畅通和开放,每隔一段时间就发布地震的情况以及政府的最新政策。日本公共电视台NHK也迅速跟进报道,并不间断地用日语、英语、汉语、韩语等多种语言报道最新地震区情况及地震海啸预警信息,给予震区民众极大的帮助。震区民众表现镇定,避难井然有序。震后,民众仍然排队过马路,排队购买应急食品。面对大灾难,日本政府、媒体和民众都表现异常冷静,处“震”不惊,严谨有序处理善后问题。国际媒体认为,多年来日本政府和民众卓有成效的防震努力是一种“拯救生命的投资”。

到位的抗震防灾知识普及工作

日本全国各地设有数量不等的地震博物馆和地震知识学习馆,免费向市民开放。在这些地震博物馆内,市民们能够亲身体验地震时的感觉。借助博物馆内模拟火灾现场的烟雾走廊和模拟地震的震动平台,参观者可以体验到6级地震发生时的状态。每年法定“防灾日”到来时,日本各地都会举办地震防灾演练,向市民介绍面对突发灾难的应急对策,也提醒市民加强危机意识。常年宣传普及之下,防震救灾意识在日本深入人心。

从熟悉所住楼房的紧急通道到室内布置、起居生活,日本人格外注意消除安全隐患、保持逃生通道畅通。行走在东京的大街小巷,不难发现政府指定的避难“缓冲地带”,不少城中绿地和街心公园的入口处都插着“地震避难所”的牌子。由此可见,日本在抗震防灾知识方面的普及工作是做得相当到位的,这也成为日本每次在重大灾情面前实现了最轻损伤的秘诀所在。

及时的震时预警系统

2008年6月14日,在我国四川汶川大地震发生后的一个月,日本东北地区也发生了强烈地震,但并没有造成大范围的人员伤亡。究其原因,主要是日本政府推行的“紧急地震速报系统”在危机来临之时扮演了重要的角色。

“紧急地震速报系统”是指地震仪在测得地下传播速度较快的地震初期微震“P波”(每秒5—7公里)后,将自动推算剧烈震动的“S波”(每秒3—4公里)规模。如果预测震度(日本标准)最大超过5级,那么气象厅将向震度达到4级以上的地区发布预测震度。P波和S波的产生是有先后的,震波之间存在几秒到几十秒的时间差,日本技术人员正是利用了这个时间差,使用仪器探测出P波后,就迅速发出预警。在S波来临之前,这几秒到几十秒的时间差就成了人们逃生的宝贵时间。

日本自2007年9月开始启动紧急地震速报制度,这也是全球首个地震预警系统,日本气象厅开始面向一般市民提供5级以上的地震警报。日本气象厅是主管监测地震和海啸的专门机构,建立了覆盖全面的灾害管理信息网络和24小时监测系统。普通市民可以通过电视、广播和专用的防灾行政无线设备接收警报,在更大的地震波来临前,保存生命,减少损失。

日本气象厅还利用网络技术实现了“紧急地震迅速预报”,以减轻受灾程度。即把家庭和办公室的家电产品、房门等和互联网连接起来,由电脑自动控制,当地震计捕捉到震源的纵波以后,可在3~5秒后发布紧急预报,系统接到紧急地震迅速预报以后,能立刻自动切断火源。

日本科学家在部分海域水下2000米处安装了监测系统,通过海上监测船将有关信息发射到人造卫星上,再利用全球定位系统,密切监视大陆架板块的移动。此外,日本政府还开发了“地震受灾早期评价系统”。这个系统储存了大量4级以上地震的灾难资料,一旦发生大地震,该系统可以在30分钟内自动计算出受灾规模,指导当局有针对性地迅速展开救援行动。

先进的震后自救技术

日本有1.3亿的人口,使用移动电话的人数将近1亿左右。移动电话不仅是日本人日常生活的通讯工具,更是日本人在频繁的震后能够保障生命安全的不可缺少的自我“救援工具”。

日本第二大移动电话运营商KDDI在一次地震灾难中提供了无线电控制和手机地图。该服务能够实时评价你所在地区的情况,指引你走最安全的路线,而且即使没有网络信号,这套系统也能工作,通过全球卫星定位系统(GPS)标出位置。在灾难应急机构的要求下,2007年4月以来在日本售出的手机都安装了GPS接收器。这样,即使打电话的人不知道自己在哪儿,救援人员也可以追踪到使用者的位置。目前,在日本使用的手机大约有30%都可以由GPS追踪到。

日本还在救灾中使用了无线射频识别技术(RFID)。RFID无线射频识别是一种非接触式的自动识别射频技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。RFID技术可识别高速运动物体并可同时识别多个电子标签,操作快捷方便。

比如在避难的道路路面上贴上RFID标签,避难者通过便携装置可以清楚地知道安全避难场所的具体位置;又如,如果有人被埋在废墟堆里不能动弹或呼救的话,内置RFID标签的手机会告诉搜救人员被埋者所处的具体位置,使搜救者能以最快的速度展开营救。

与日本相比,无论是在抗震防灾知识全民普及工作方面,还是在防灾和抗灾的现代化科技方面,我国均落后于日本。不但缺乏类似有效的地震预警和灾害评估等系统,而且现代信息化手段还未在危机预警和防灾减灾中得到充分的利用。在抗震防灾方面,我们需要多借鉴日本的经验,高度重视现代信息化技术在灾前、灾后工作中的运用,通过定期定点的防灾知识普及工作,让抗震防灾意识深入人心,使得我国人民也能在灾难来临时做到临危不乱。

责任编辑林洁

▲日本居民在楼道里避难时,自觉留出通道