不良交往与未成年人犯罪经验研究

——以正向交往为参照

赵军,北京师范大学刑事法律科学研究院,北京 100875 祝平燕,华中师范大学社会学院,湖北武汉 430072

不良交往与未成年人犯罪经验研究

——以正向交往为参照

赵军,北京师范大学刑事法律科学研究院,北京 100875 祝平燕,华中师范大学社会学院,湖北武汉 430072

回归模型显示,交往状况对未成年人是否陷于犯罪具有相当的预测力,其在未成年人犯罪原因及防止体系中均应占据与其权重相当的位置;未成年人与朋友交往的频率不是预测犯罪的有效变量,关键在于交往的内容和交往对象的类型;不同交往理论的基本研究假设获得了数据支持,在未成年人同侪(辈)交往问题上显现出优于社会控制理论的解释力。人们判断未成年人交往性质的通常标准或指标并不准确。

不良交往;未成年人犯罪;不同交往理论;社会控制理论

作为一种具有广泛解释力的犯罪原因观,Sutherland不同交往理论关于不良交往对(未成年人)犯罪的促成作用得到了普遍承认。不过,也有批评者认为,这套观念很难得到精确测量,甚至无从证伪[1]581,其科学性值得怀疑。延伸到实践层面,若不对不良交往之于未成年人犯罪的促成力作出相对准确的评估,就难以合理确定相关干预措施在未成年人犯罪防止体系中的位置,继而也就无法确定合适的干预策略和力度。在更为具象的操作层次,什么样的交往属“不良交往”?如何判断未成年人与他人交往的性质?这些与生活实践密切相关的具体问题更需从定量研究中找到准确的答案。否则,不同交往及其相关理论就真如其批评者所诟病的那样:对“实际工作者”很少或没有价值,难以从中获取可供实际操作的策略[1]580-581。同时,为避免本领域研究过度聚焦“不良交往”而忽视“正向交往”的缺陷,本文对不良交往的研究是以正向交往为参照的。

本文采取的主要研究方法有:1)针对调查对象:本研究采自问卷法收集资料,样本取自北京、湖北、贵州三省(市),研究人员先在三地少管所采用等距离抽样法抽取30%的男性在押人员,形成总数为966人的未成年犯样本①三地少管所中的女性在押人员均不足总关押量的3%,相应数据难以形成统计意义。,再依未成年犯样本在年龄、户籍性质和地域分布上的比例,在三地10所中学中随机抽取1 076名普通中学生形成对照样本;2)针对研究工具:针对未成年犯和普通中学生设计的两个版本的“有关未成年人成长问题的调查问卷”;针对资料所用分析方法为对数回归模型。

一、在押未成年犯样本所反映的基本情况

在966名在押未成年犯受访者中,只有138名计 14.3%属单独作案,另 828名计85.7%属与他人共同作案。54.8% 的“共犯型”受访者与他人共同作案是基于实施犯罪的“技术性需要”(“一个人干不了或人多好干”、“干的人多就不害怕”、“让别人参与进来,作案的风险或责任就小一些”),53.6%出于哥们义气,8.6%是由于被“朋友或大哥”胁迫、控制①少数个案有多选情况,总计百分比大于100%。。这似乎表明:如果不与人发生交往,那么,85.7%的未成年犯受访者或许就不会、不敢或不能实施犯罪了。然而,人是社会性动物,人的绝大多数行为都是在与他人发生联系的前提下或过程中实施的。这一点,合法行为与非法行为并无太大不同。因此,要确认不良交往之于未成年人犯罪的促成力,尚须进一步的定量分析。

二、回归模型中的控制变量

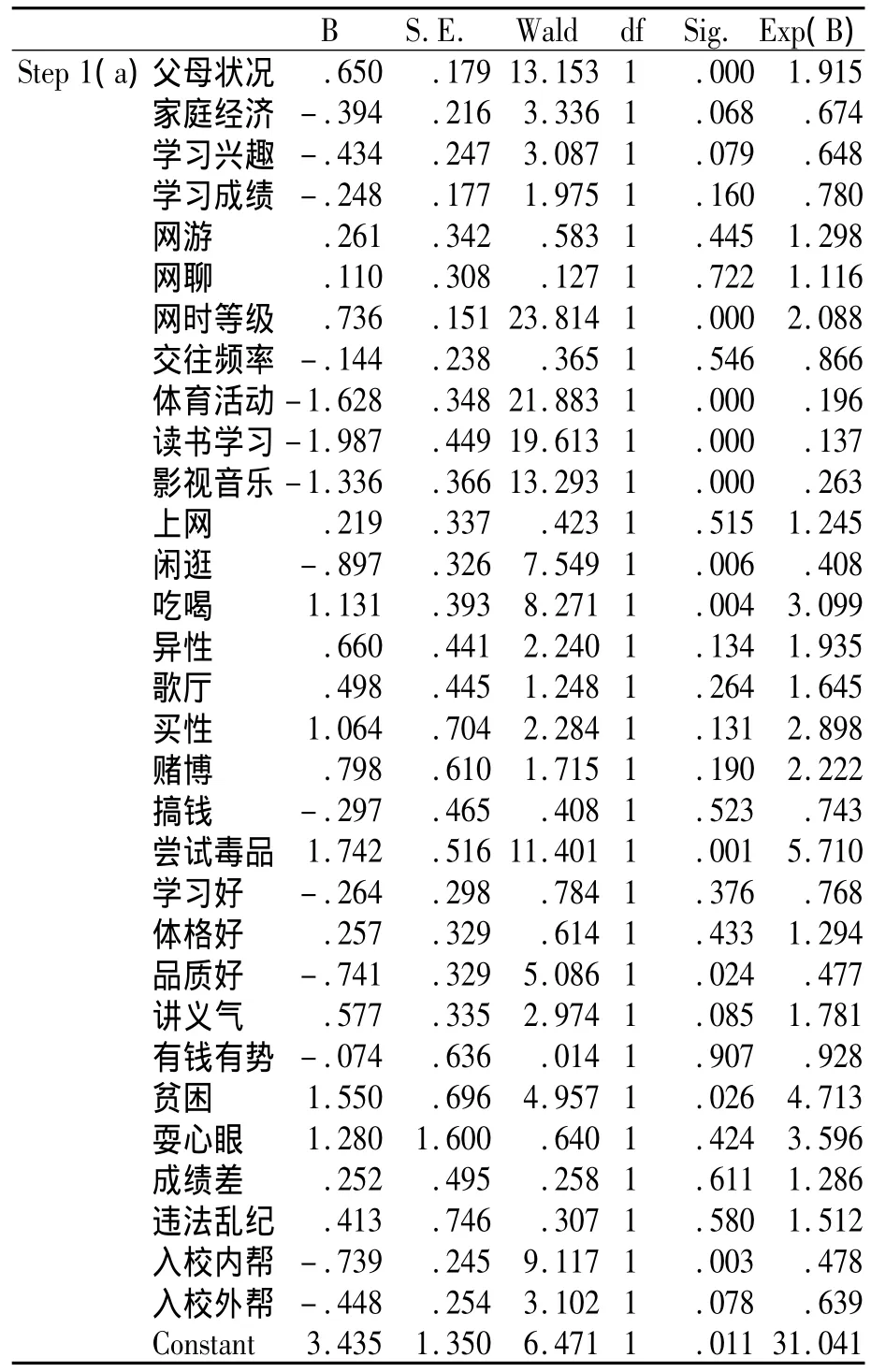

对包括未成年犯和普通中学生在内的并合样本进行对数回归统计,得到一个以交往状况预测未成年人犯罪的模型②将两个概率样本并合起来建立回归模型,并合样本的性质转为“立意抽样”,其特征无法保证与三地未成年人之总体完全吻合,故以下推论仅为针对样本特征的解释。,该模型自变量数据如表1。

表1 交往状况预测未成年人犯罪模型的自变量统计数据

观察模型自变量中的3组控制变量:

1.家庭背景 “父母状况”的概率水平为0.000,Exp(B)值为1.915,提示父母状况由“在一起正常生活”,到“父母分居”,到“父母离异”,再到“父亡或母亡”以至于“父母双亡”,每增加一个异常等级,子女犯罪的发生比③发生比即Odds,等于某一事件发生的概率除以未发生的概率,其公式为Odds=p/(1—p)。就会增大至1.915倍。完整的家庭结构可在一定程度上抑制子女犯罪发生的假设获得支持,这也与Hirschi社会控制理论中有关父母依附(attachment)可减少犯罪发生的观念[2]33相呼应。“家庭经济”不显著,“贫困促成犯罪”这一长期居于我国犯罪学主流的观点未获支持。

2.学习状况 “学习兴趣”、“学习成绩”两变量均不显著,但将“网时等级”变量置换成新的交互作用项“网时等级 by学习兴趣”后,该交互作用项及“学习兴趣”均达到显著水平,表明“学习兴趣”的不显著是由其与“网时等级”间的“多重共线性”④所谓多重共线性(Multicollinearity)是指回归模型中的解释变量之间由于存在精确相关关系或高度相关关系而使模型估计失真或难以估计准确。导致的[3]205。由此,学习成绩对未成年人犯罪不具预测力,但学习兴趣低下却能在一定程度上增大未成年人犯罪的发生比。

3.上网情况 “网时等级”的概率水平为0.000,Exp(B)为2.088,提示如果未成年人每周上网的时间由0小时,到1-14小时,到15-28小时,到29-42小时,到43-56小时,到57-70小时,再到71-112小时,每上升一个层级,则其犯罪的发生比将升高至2.088倍。按照社会控制理论,未成年人上网时间过长,过度沉迷虚拟空间,必然弱化其对父母、学校的依附,减少其参与传统活动的时间,从而削弱依附、参与(involvement)这两个抑制犯罪发生的社会键(social bonding),增大未成年人犯罪的可能[2]32。不过,变量组中“网游”、“网聊”并不显著,提示只要不过度沉迷(“网瘾”),上网“玩网络游戏”或“聊天”对未成年人犯罪没有预测力。

三、回归模型中与交往状况有关的变量

切断了上述控制变量的干扰,交往因素对未成年人犯罪的净关系得以显现。

(一)交往频率和交往内容

在社会控制理论中,“少年愈依附于同侪①同侪(音chai)是指与自己在年龄、地位、兴趣等等方面相近的平辈(笔者注)。,和同侪之间愈沟通良好、彼此的互动性愈高、情感愈认同,则将与同侪建立强而有力的键,偏差行为即不太可能发生”[2]105,然而“交往频率”在模型中并不显著,提示未成年人是否“经常与朋友在一起”与未成年人犯罪与否无关。看来,在未成年人犯罪问题上,重要的不是对同侪的依附,而是同侪的类型以及与同侪交往的具体内容。

1.正向性的交往内容“体育活动”的概率水平为0.000,Exp(B)为0.196,提示如果未成年人与朋友在一起时“进行体育活动”,则其犯罪的发生比将降低至19.6%;“读书学习”的概率水平为0.000,Exp(B)为0.137,提示如果未成年人与朋友在一起时“读书,讨论学习问题”,则其犯罪的发生比将降低至13.7%。这与人们对此两类活动的正面印象十分吻合,也与社会控制理论中参与传统活动可抑制犯罪的观点相契。

“影视音乐”的概率水平为0.000,Exp(B)为0.263,提示如果未成年人与朋友在一起时“看电影、电视、看碟子、看录像、听音乐”,则其犯罪的发生比将降低至26.3%。传统上,以逸乐舒适为取向,偏重消费而少生产性,追求现成短暂享受而少创造性的“感官性休闲活动”,一般被认为具有负面或消极的蕴含[4]136[5]322,此一点恰被本模型数据所反证。

“闲逛”的概率水平为0.006,Exp(B)为0.408,提示如果未成年人与朋友在一起时“闲逛”,则其犯罪的发生比将降低至40.8%。Hirschi认为,对学业、事业、家务等传统活动的积极参与是抑制犯罪的重要因素,故邪恶产生于懒人之手,一个无所事事的人容易受诱惑导入偏差,因无聊而产生非分之想[4]230,但本模型“闲逛”的数据表现并未支持这一点。

综合看来,“影视音乐”与“闲逛”的数据表现可能有两方面的含义。一方面,传统观念对未成年人的“无所事事”或“感官性休闲活动”可能存在相当程度的偏见,这一偏见很可能来自中产阶级所笃信的那些有关吃苦耐劳、为长远利益和远大抱负而放弃即时性享乐的信条,其背后并无扎实的经验支撑。另一方面,“闲逛”式的“无所事事”以及“不具教育意义”的“感官性休闲活动”,恐怕原本就是包括未成年人在内的所有人正常且正当的生理、心理和社交需求。正如此,对这类需求的适当满足才呈现出降低未成年人犯罪发生比的积极效果。

2.负向性的交往内容“尝试毒品”的概率水平为0.001,Exp(B)为5.710,提示如果未成年人与朋友在一起时“接触、尝试过K粉、麻古或其他毒品”,则其犯罪的发生比将上升至5.710倍。Малков.В.Д教授的“犯罪对流理论”②有关该理论的介绍,得到北京师范大学刑事法律科学研究院赵路博士的帮助。认为,某些人的生活方式同时加大了其犯罪和被害的可能性。嗜毒者购买、吸食毒品本身就是犯罪(违法)行为,在毒品的作用下嗜毒者还可能对他人实施侵害,也可能为筹措毒资而实施各种侵财犯罪[6]380。对于更易受环境影响的未成年人来说,即便不为筹措毒资而犯罪,其因购买、吸食毒品而与职业犯罪圈接触,也会加大其犯罪风险。

“吃喝”的概率水平为0.004,Exp(B)为3.099,提示如果未成年人与朋友在一起时“上餐馆吃饭(喝酒)”,则其犯罪的发生比将上升至3.099倍。这一点,留待下文一并分析。

3.对犯罪不具预测力的交往内容“上网”变量不显著,将可能与之发生多重共线性的“网游”、“网聊”两变量同时从模型中移除,该变量仍旧不显著,说明只要不过度沉迷(时间过长),单独或与朋友一道“上网、打电子(网络)游戏、QQ”对未成年人犯罪确实不具促成作用③关于色情、暴力资讯对未成年人犯罪的影响,笔者将另行撰文研究。。

“异性”变量不显著,提示未成年人与朋友在一起时是否“找异性同学或异性朋友玩”,对其是否犯罪不具预测力,这在一定程度上打消了人们对青春期男女交往的某些疑虑。

“歌厅”变量不显著,提示未成年人与朋友在一起时是否“到卡拉OK唱歌,到舞厅、迪厅跳舞,泡酒吧、看演出”,对其是否犯罪不具预测力。值得注意的是,该统计结果是在切断“尝试毒品”以及“吃喝”中“喝酒”因素的干扰后得出的。易言之,只是在不涉及喝酒或尝毒的前提下,未成年人结伴到这些“少儿不宜”场所娱乐才不至于促成犯罪几率的上升。

“搞钱”变量不显著,提示未成年人与朋友在一起时是否“想办法搞钱”,对犯罪与否不具预测力。我国犯罪学主流历来将所谓“拜金主义”视为未成年人犯罪的思想基础之一,并将之视为未成年人“犯罪亚文化”的一部分[7]145①按照Albert K.Cohen的概括,非功利性(Non-utilitarian)是少年犯罪亚文化的特征之一,故我国学者将“拜金主义”视为“未成年人犯罪亚文化”的内容,其实是对Cohen少年犯罪亚文化理论的重大修改。。但正如Sutherland所言:“尽管犯罪行为是一般需要和价值的表现,但却不能用那些一般需要和价值来解释,因为非犯罪的行为也是同样的需要和价值的表现。”

“买性”、“赌博”均不显著,提示未成年人与朋友在一起时是否“到发廊、足浴、桑拿浴等休闲场所消费”、是否“赌博”,对其犯罪不具预测力,这与晚近其他定量研究的结论大相径庭。

2002年中央综治委对在押未成年犯抽样调查显示,城市闲散未成年犯有卖淫嫖娼和赌博行为的比例大大高于城市普通中学生的相应比例,研究者据此得出结论:“不良行为与未成年人最终是否走上犯罪道路有着一定的内在联系。”[8]90-94事实上,若以相同方法对本研究样本进行统计,也可得出相似的数据结果。然而,未成年犯罪人与“买性”、“赌博”之间的这种相关性只是形式上的,尚未排除可能存在的“虚假关系”②虚假关系是指自变量与因变量之外的变量同时对两者发生作用,并由此导致了两者间形式上的相关性,但实际上,因变量的变化并不是由自变量引起的。。而在回归模型中,其他变量的干扰被切断,自变量对因变量的净关系得以显现,只要不存在“多重共线性”之类的问题,变量不显著的结果就应该接受,关键是如何理解这种不显著。

回到“吃喝”变量,上餐馆吃饭或喝酒作为成人间最为常见的社交方式之一,在人们印象中的负面性远低于“买性”和“赌博”。然而,为什么更为“负面”的“买性”、“赌博”对未成年人犯罪不具预测力,相对不那么“负面”的“吃喝”却能相当强劲地提升未成年人犯罪的发生比?

其实,“吃喝”、“买性”、“赌博”在消耗财富、感官享乐或刺激等方面很难说有本质差别,关键还是要把这些活动放到未成年人交往的层面上来理解。在此意义上,一种可能的解释是:对未成年不良群体来说,上餐馆吃饭喝酒是更为合适、更为通常、更为有效的交往方式,他们比较适合在吃吃喝喝中融洽情感、认同彼此,在觥筹交错中传播、接受某些具有犯罪倾向的意识,甚至直接在这样的交往中达成犯罪的合意。相反,与朋友一起到发廊、足浴、桑拿浴等休闲场所消费或者赌博,却不一定具有类似功能。申言之,相对于“买性”、“赌博”,“吃喝”无所谓更好或者更坏,关键是“吃喝”更易于成为未成年人不良交往的媒介,更利于不良交往的展开。

(二)交往对象的特征

Gabriel Tarde的模仿理论认为,犯罪是模仿的产物,人们之间接触的密切程度影响着模仿的强度,此即“距离规律”。其后的不同交往理论也认为,“对犯罪行为学习的主要部分发生在亲密人的群体中”[1]571。因此,如果交往状况对未成年人犯罪有影响,那么该影响最可能来源于未成年人最要好的朋友。模型中交往对象变量组所测量的,是受访者最要好的三位朋友的特征。

模型中,“学习好”、“成绩差”、“体格好”三变量均不显著,提示与学习成绩好或坏的、身体好或体育好的朋友交往,对未成年人是否犯罪不具预测力。“品质好”的概率水平为0.024,Exp(B)为0.477,提示如果未成年人最要好的三位朋友中有“道德品质好”的人,则其犯罪的发生比将降低至47.7%。生活中,人们往往容易把学业不佳的学生和“坏孩子”划上等号。Hirschi即认为,个人对学校的附着或喜欢的程度,决定于其在学校的表现、能力和智商,因此学术能力和犯罪有某种程度的负关系[2]33。但本组数据提醒我们:人们对学业不佳学生的负面印象,很可能是某种“中产阶级的偏见”,未成年人交往对象的道德品质才是关键因素。

在我国犯罪学界,原本在传统文化中相当正面的“义气”被贴上了负面的标签,相当部分的未成年人犯罪被归咎于“哥们义气”,“讲义气”被视为未成年人不良交往的特征之一[7]123。至于“耍心眼”,本来就与“奸佞小人”相联系,近墨者黑更是理所当然。然在本模型中,“讲义气”和“耍心眼”均未通过显著性检验,提示与“讲义气”或者“耍心眼、骗人”的朋友交往,对未成年人是否犯罪不具预测力。这表明,“讲义气”、“耍心眼、骗人”作为人际交往的方式,在犯罪促成的意义上具有中性色彩,与个人是否反社会或违法①这里的“耍心眼、骗人”只是日常生活性的概念,与民事欺诈乃至刑事诈骗不是一回事儿。没有必然关联。

模型中“有钱有势”变量不显著,提示与“(家里)有钱或有权势”的朋友交往,对未成年人是否陷于犯罪不具预测力。“有钱有势”者不一定具有犯罪倾向,也不一定没有犯罪倾向,与这种朋友交往不能对未成年人犯罪发生影响,这一点比较符合人们的日常经验。“贫困”变量的概率水平为0.026,Exp(B)为4.713,提示如果未成年人最要好的三位朋友中有“比较穷”的人,则其犯罪的发生比将升高至4.713。但本模型“家庭经济”变量却不显著,提示未成年人的家庭经济状况对其是否犯罪没有预测力。这表明:个体状态的贫困不一定会促成未成年人犯罪的发生,但群体状态的贫困则可能是“不良交往”的某种征表。Cohen的少年亚文化理论的基本观点是:“在下层阶级贫民区中存在着一种少年犯罪亚文化和少年犯罪亚文化群(帮伙),它们是下层阶级少年为克服社会适应困难或地位挫折感而产生的群体性反应;这些亚文化与中产阶级的文化相矛盾,遵从这种帮伙亚文化必然导致越轨与犯罪行为。”[1]658“家庭经济”和“贫困”变量的综合表现能否支持这一观点,有待进一步研究。

“违法乱纪”在模型中不显著,但将有关交往内容及上网时间的变量移除模型后,其概率水平变为0.006,Exp(B)为5.011,提示在不考虑交往内容及上网时间对未成年人犯罪影响的情况下,如果未成年人最要好的三位朋友中有“(可能)干过犯罪、违法或严重违纪事情”的人,则其犯罪的发生比将升高至5.011倍。这一数据表现有两层含义:一是与“违法乱纪”者交往可极大提高未成年人犯罪的几率;二是“违法乱纪”朋友对未成年人的不良影响是通过“上餐馆吃饭(喝酒)”、“尝试毒品”、过度上网等不良交往内容或活动方式发挥作用的,交往对象的“不良身份”只是某种帮助判断未成年人交往性质的表象或指引。

(三)关于少年帮派

与“违法乱纪”变量相似,在将有关交往内容的变量移除后,在模型中本不显著的“入校外帮”的概率水平即变为0.000,Exp(B)为0.496,提示在不考虑交往内容的情况下,未成年人对校外帮派的态度从“参加过”、到“没有参加,但希望参加或有兴趣参加”、再到“没有参加,也不想参加”,每下降一个层级,则其犯罪的发生比将减小至49.6%。这表明,如果不涉及“上餐馆吃饭(喝酒)”、“尝试毒品”等不良交往内容,未成年人加入校外帮派不会加大其陷于犯罪的风险。可见,校外少年帮派对未成年人的作用未必一定是负向的,关键还是要看所入帮派的性质以及帮派活动的内容。Whyte在《街角社会》中曾指出,“帮伙使青少年心理上产生一种团结感或归属感。他们一起开展文体活动,经济上互相帮助,经常共同商讨问题……是一个友好合作群体,成员都能从中受到益处……街头帮伙中的建设性的相互作用关系,与暴力帮伙中的相互敌视、攻击和暴力行为,形成了鲜明的对比。”[1]636显然,Whyte对他所观察帮伙的看法,与本研究“入校外帮”的数据表现相当契合。

“入校内帮”的概率水平为0.003,Exp(B)为0.478,提示学生对校内少年帮派的态度从“参加过”、到“没有参加,但希望参加或有兴趣参加”、再到“没有参加,也不想参加”,每下降一个层级,则其犯罪的发生比将减小至47.8%。由此,未成年人在学校加入少年帮派对其陷于犯罪具有促成作用的研究假设得到了完全支持。

在控制变量之外加入反映未成年人交往状况的3组共计24个变量后,预测模型的卡方检验为764.571,比未加入前提高了358.824,概率水平为0.000;R平方的两种计算方法得出的结果分别为0.611和0.823,较之前分别提高了0.217和0.292;总共有93.1%的个案被正确地划分归类,较之前上升了12%。这表明:交往状况对未成年人是否陷于犯罪具有相当的预测力,其在未成年人犯罪原因体系及防止体系中均应占据与其权重相当的位置;不同交往及其相关理论的基本研究假设获得了相当程度的支持。同时,该模型也显现了一系列极具操作意义的实用性信息:1)未成年人与朋友交往的频率不是预测犯罪的有效变量,关键在于交往的内容和交往对象的类型;2)“体育活动”、“读书学习”、“影视音乐”、“闲逛”属正向性交往内容,“上餐馆吃饭(喝酒)”、“尝试毒品”属负向性不良交往内容;3)交往对象学习成绩的好坏、是否“义气”或“耍心眼”,均非判断交往性质的指标,关键是交往对象的道德品质是否良好;4)未成年人家庭的贫困不足以增大犯罪的几率,但与贫困少年的交往则存在这种风险; 5)在无法考察未成年人交往的具体内容时,与违法乱纪者交往以及加入校外帮派是判断交往性质的重要征表;6)无论交往内容如何,加入校内帮派的学生具有较高的犯罪发生比。由此,本模型也为判断未成年人交往的性质提供了较为明确的指标或线索,这就为进一步设计具体的干预策略提供了可能。而这也正好在一定程度上弥补了以不同交往理论为代表的一系列经典犯罪学理论饱受诟病的共同缺陷——对“实际工作者”很少或没有价值,难以从中获取可供实际操作的“策略”。

[1]吴宗宪:《西方犯罪学史》,北京:警官教育出版社1997年版。

[2]齐力、董旭英:《台湾青少年偏差行为之剖析》,高雄:复文图书出版社2003年版。

[3]郭志刚:《社会统计分析方法——SPSS软件应用》,北京:中国人民大学出版社1999年版。

[4]赵雍生:《社会变迁下的少年偏差与犯罪》,台北:桂冠图书股份有限公司1997年版。

[5]何勤华、姚建龙:《赵琛法学论著选》,北京:中国政法大学出版社2006年版。

[6]МалковВ.Д.Криминология.редИздательство: ЮридическийДом"Юстицинформ".Годвыпуска: 2006.

[7]郗杰英:《预防闲散未成年人违法犯罪研究报告》,北京:中国档案出版社2002年版。

[8]关颖、鞠青:《全国未成年犯抽样调查分析报告》,北京:群众出版社2005年版。

责任编辑 吴兰丽

Empirical Research on the Correlation between Differential Association and Juvenile Delinquency

ZHAO Jun1, ZHU Ping-yan2

(1.College of Criminal Law Science,Beijing Normal University,Beijing 100875,China; 2.College of Sociology,Central China Normal University,Wuhan 430079,China)

The binary logistic regression model in this research reveals a lot about the correlation between differential association and juvenile delinquency.Firstly,juvenile association could give an important explanation of juvenile delinquency,which should be considered fully in the system of the cause and prevention of juvenile delinquency.Secondly,it is how juveniles associate with each other rather than how often they get together has the ability to predict juvenile delinquency.Thirdly,the basic hypothesis of differential association theory is supported by the model's data,providing a better explanation of the correlation between attachment to associates of the same age and juvenile delinquency than the social control theory.Meanwhile,the model's data show that people's common criteria applied to differential juvenile association are not accurate.

differential association;juvenile delinquency;differential association theory;social control theory

赵军(1969-),男,湖北宜昌人,法学博士,北京师范大学刑事法律科学研究院讲师,研究方向为中国刑法学、犯罪学、性社会学;祝平燕(1964-),女,湖南衡阳人,法学博士,华中师范大学社会学院教授,研究方向为性别社会学、社会工作。

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(06JZD0010)

2010-09-08

D917

A

1671-7023(2011)02-0045-06