收入、工作单位与主观幸福感——基于武汉市城镇居民的调查分析

金 江 张 奎

(1.中山大学 国际商学院,广东 珠海519082;2.复旦大学 管理学院,上海 200433)

一、引言

2011年温家宝总理在《政府工作报告》中强调指出,“我们所做的一切就是要让人民生活得更加幸福、更有尊严,让社会更加公正、更加和谐。”如果说追求幸福是人的宿命,那么,经济发展的根本目的应该是为了人们的幸福生活。正因为如此,政府不仅需要关注经济硬指标,更要关注人民的幸福水平。一些地方政府已将幸福视为发展过程中的一个核心问题,并提出了明确的施政目标,如近期武汉市政府提出了“建设人民幸福城市,让人民生活得更加幸福、更有尊严”的发展目标。

从中国的现实来看,经济转型为我们创造了巨大的财富和收入,但是,在这一过程中,国民的幸福指数却并没有相应提高。根据世界幸福数据库(World Database of Happiness)提供的数据,1990年我国居民幸福水平的均值为6.82,1995年为6.44,到2007年继续下降为6.4。尽管这一期间居民的收入水平持续增长,但幸福水平却没有随之提高。从中国内部来看,根据奚恺元对中国6个城市(杭州、上海、北京、成都、武汉和西安)的调查,居民幸福水平的高低与经济发展并非绝对正相关,人均月收入更高的城市并不必然对应着更高的幸福水平①,而《瞭望东方周刊》2009年的调查也得出相似的结论②。

以上事实和结论在一定程度上印证了Easterlin的结论。Easterlin对美国的跨期研究表明,收入的增长并没有相应地提高居民的主观幸福感(Subjective Well-Being,SWB)水平[1],收入与主观幸福感之间的这种关系后来被称之为“收入-幸福悖论”(Easterlin Paradox)。为了对“收入-幸福悖论”进行解释,随后的研究者展开了大量的研究。然而,笔者要指出的是,正如本文的研究结论表明,在解读“收入-幸福悖论”时,如果仅仅从收入与主观幸福感两者之间的关系着手,并不能为我们提供富有说服力的新证据,特别是当我们的分析对象是处于社会转型时期和具有特定文化背景的中国的时候。

正是考虑到这一点,本文根据2007年武汉市城镇居民的主观幸福感数据,重新审视这一问题。与已有文献不同的是,在对“收入-幸福悖论”进行考察时,本文考虑了收入与工作的交互作用对主观幸福感所产生的影响。之所以采取这一分析方法,主要基于如下两个方面的考虑。首先,从中国的现实来看,工作并不仅仅是一种谋生的手段,一份收入不高却体面的工作,一定程度上也能给人的心理带来较大的满足感,导致其主观幸福感水平增加。而且,对某些人而言,工作在他们眼中可能仅仅是实现个人理想和人生追求的一种手段。其次,如果如Graham、Pettinato和Lelkes等所言,收入与主观幸福感之间存在一种“剪刀差”关系[2][3],我们想知道,在收入能够增进个体主观幸福感的阶段,对于一个收入较低却拥有一份体面工作的人而言,工作能否弥补其由于低收入而导致的主观幸福感水平的降低。

本文接下来的结构安排如下:第二部分是对现有文献的回顾和简要评论;第三部分介绍本文使用的数据和计量模型;第四部分为计量分析;最后为全文总结。

二、文献回顾

自从Easterlin的开创性研究以来,收入与主观幸福感的关系吸引了众多学者的兴趣。综合已有研究,这些文献探讨的问题主要集中在如下三个方面:(1)在某一特定国家(或地区)的特定时期,人们的收入越高越幸福吗?(2)随着时间的推移,收入的增加能够提升人们的幸福水平吗?(3)生活在富裕国家的人比生活在贫穷国家的人更幸福吗?

对同一时期同一地区收入导致的主观幸福感差异,Frey和Stutzer指出,由于较高的收入意味着人们有更强的能力去实现其目标,并满足其欲望,因此,收入更高的个体主观幸福感水平更高[4](P86—91)。Di Tella等、Easterlin以及Blanch flower和Oswald等的研究也得到一样的结论[5][6][7]。然而,值得注意的是,这种主观幸福感差异却并非完全由收入不同而导致。Lykken和Tellegen的研究表明,收入对主观幸福感的贡献度在50%~80%之间[8]。而Easterlin也发现,收入差异与主观幸福感差异之间的简单相关系数为0.2[6]。

尽管Easterlin对美国的跨期研究发现,收入的增长并不能显著提升主观幸福感水平[1],但Frey和Stutzer对美国的跨期研究则发现,在1946~1957年间,收入与主观幸福感之间呈现一种显著的正相关性,在此之后,收入的增长并未显著提高人们的主观幸福感水平[4](P86—87)。Frey和Stutzer将主观幸福感与收入之间的这种随时间变化的关系称之为“剪刀差”关系。由于这些研究的分析样本来源于发达国家,因此,一些学者对这一结果提出了质疑,并试图通过对转型国家的分析重新解读“收入-幸福悖论”。从对转型国家的研究来看,所得到的结论并不存在差异,两者之间的关系也表现为一种“剪刀差”的形式(如文献[2] 、[3] 、[9]等)。

从不同国家人们的主观幸福感差异来看,Diener等对55个国家分析得到的结果表明,生活在富裕国家的人们要比生活在贫穷国家的人们更幸福。在人均收入更高的国家,人们的物质生活水平更高,欲望更容易满足,因而生活在富裕国家的居民具有更高的主观幸福感水平[10]。同时,由于更高的收入一般意味着更高的平均健康水平,因此,收入所产生的这种效应也会提升人们的主观幸福感水平[4]。此外,Ravallion和Lokshin还指出,与低收入国家相比,在人均收入较高的国家,其民主化程度往往要更高,基本人权更能得到保障,因此,这也导致人均收入更高的国家具有更高的主观幸福感水平[9]。

随着中国政府构建和谐社会发展目标的提出,针对中国主观幸福感的研究文献也陆续涌现,如文献[11]、[12]、[13]和[14]等。这些文献从我国城乡二元分割的现状出发,对中国居民主观幸福感水平的决定因素和差异进行分析。其中,Song和Appleton专门针对中国城镇居民的主观幸福感进行了分析[13],Knight等的文章则是关于中国农村居民主观幸福感的研究文献[12]。此外,罗楚亮和陆铭、蒋仕卿等则对城镇和农村居民的主观幸福感水平进行比较研究[11][14]。

综合已有文献来看,在对“收入-幸福悖论”进行解读时,一些学者发现收入的提高并不能显著提高人们的主观幸福感水平,而另外一些研究基于不同的样本得到了不同的结论。这些不同的研究结果可能意味着不同的经济环境决定了收入与主观幸福感之间关系的不同表现形式。然而,尽管Lykken和Tellegen指出收入只是所有因素中影响主观幸福感水平的一部分[8],但是,就我们的了解,当前仍鲜见探讨不同因素的交互作用如何影响主观幸福感水平的文献。由此看来,验证不同因素的交互作用对主观幸福感水平的影响具有一定的理论意义和现实意义,特别是在解读“收入-幸福悖论”这一问题时,从这一角度展开的分析应当能够为我们提供更有价值的证据。

三、数据和实证模型

(一)数据来源和描述性统计

本文使用的数据来源于2007年针对武汉市城镇居民的主观幸福感状况调查③。调查问卷主要包括三个部分:第一部分为工作满意度调查,第二部分为主观幸福感调查,第三部分是关于受访者人口统计学特征方面的信息。居民主观幸福感水平用0~10之间的数字来描述,其中0代表“非常不满意”,10代表“非常满意”。根据Frey和Stutzer提出的评价主观幸福感水平的四个标准(分别为可靠性、有效性、一贯性和国家间可比性)[4](P37—39),在舍弃违反这些评价标准以及具有缺失值的问卷后,得到有效问卷621份④。

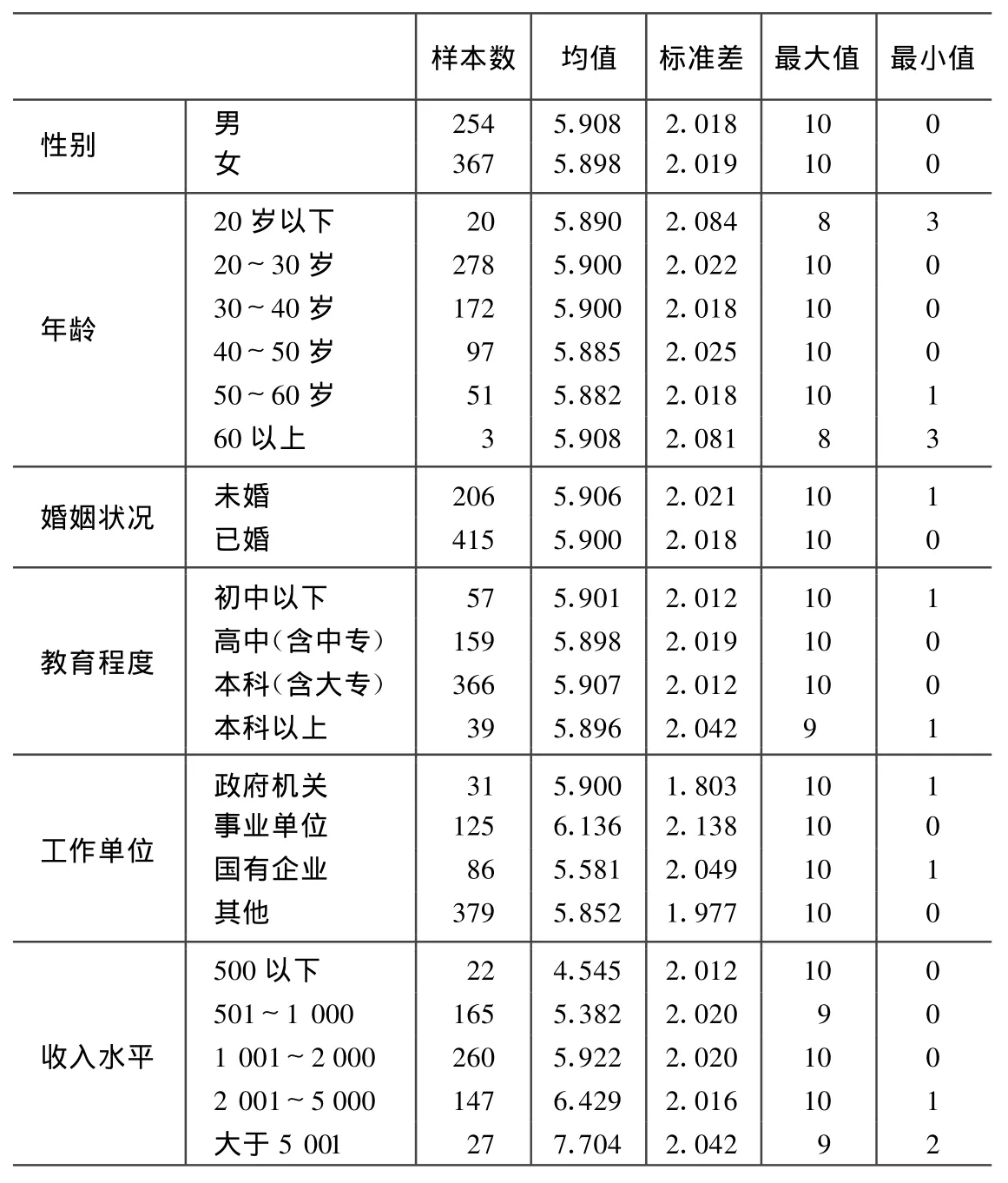

从样本中受访者的年龄来看,最小者为17岁,最大者为83岁;而从学历层次来看,样本涵盖了从小学到博士各学历层次的受访者。此外,为了消除不同行业的异质性对个体主观幸福感水平所产生的影响,在调查过程中我们还区分了不同行业以及不同工作单位个体的主观幸福感水平。按照已有文献的分析结论,既然收入不是决定个体主观幸福感水平的唯一因素,特别是在我们考虑工作与收入的交互作用如何影响主观幸福感水平时,这一区分为我们提供了一条可行的分析路径。表1列示了不同群体主观幸福感水平的描述性统计结果。

从不同收入组对应的主观幸福感均值来看,500以下收入组和501~1 000收入组对应群体的主观幸福感均值(分别为4.545和5.382)要低于根据样本计算的全体成员均值(为5.900),说明这两个收入组群体具有较差的主观幸福感状况。此外,还可以发现,随着收入的增加,主观幸福感均值也表现为上升的趋势,500以下收入组群体的主观幸福感均值为4.545,而501~1 000收入组群体的主观幸福感均值上升至5.382,5 001以上收入组群体对应的主观幸福感均值高达7.704。这种演变趋势说明,随着收入的增加,大部分人的幸福状况得到改善,“收入越高,主观幸福感越强”的论断得到粗略的印证。

表1 不同群体主观幸福感水平的描述性统计

(二)模型和变量

本文针对主观幸福感与收入的关系,建立如下的估计模型:

其中SWB表示个体的主观幸福感水平,inc表示其月收入水平。由于在调查问卷中只包含每一个体分组情形下的收入数据,因此,仿照Smyth等的处理方式,笔者对收入变量进行了重新定义[15]。具体而言,如果某一个体的月收入水平处于500元以下收入组,则我们将其的收入赋值为1,501~1 000元收入组则赋值为2,……,5 001元以上收入组赋值为5。health表示个体的健康状况,在模型中我们将其定义为一个0-1变量,即在计算出整个样本的健康水平均值后,将高于这一均值的个体对应的健康水平定义为1,而将小于这一均值的个体对应的健康水平定义为0。X是表征个体人口统计学特征的控制变量,其中主要包括性别、婚姻、年龄(以及年龄的平方)、工作单位以及受教育水平(受教育水平的衡量指标是受教育年限)等,其中性别和婚姻是0-1变量,参照组分别选择为女性和未婚。

此外,在对工作单位这一变量进行处理时,本文在原始调查数据的基础上进行了如下处理:将工作单位为政府机关、各事业单位以及国有企业的个体归为一组(政府机关国企事业单位),将工作单位为其他性质的个体归为另一组(其他单位),以此为基础定义工作单位为一个0-1变量,并将政府机关国企事业单位设为参照组(即政府机关国企事业单位=0,其他单位=1)。

四、收入与幸福:对“收入-幸福悖论”的考察

由于在主观幸福感的研究中,主要涉及的是微观层面的数据,因此,有必要对相关问题做出说明。一般而言,在对微观数据进行分析时,可以采用OLS回归方法或Ordered回归方法。对于这两种方法在主观幸福感研究中的使用,Ferrer-i-Carbonell和Frijters指出,无论采用OLS回归还是采用Ordered回归,并不影响最后的结论[16]。事实上,在目前针对中国居民的主观幸福感研究文献中,不少研究者采用的是OLS方法,例如文献[12]、[14]和[15]等。因此,本文将使用OLS回归方法进行分析。

(一)模型的估计结果

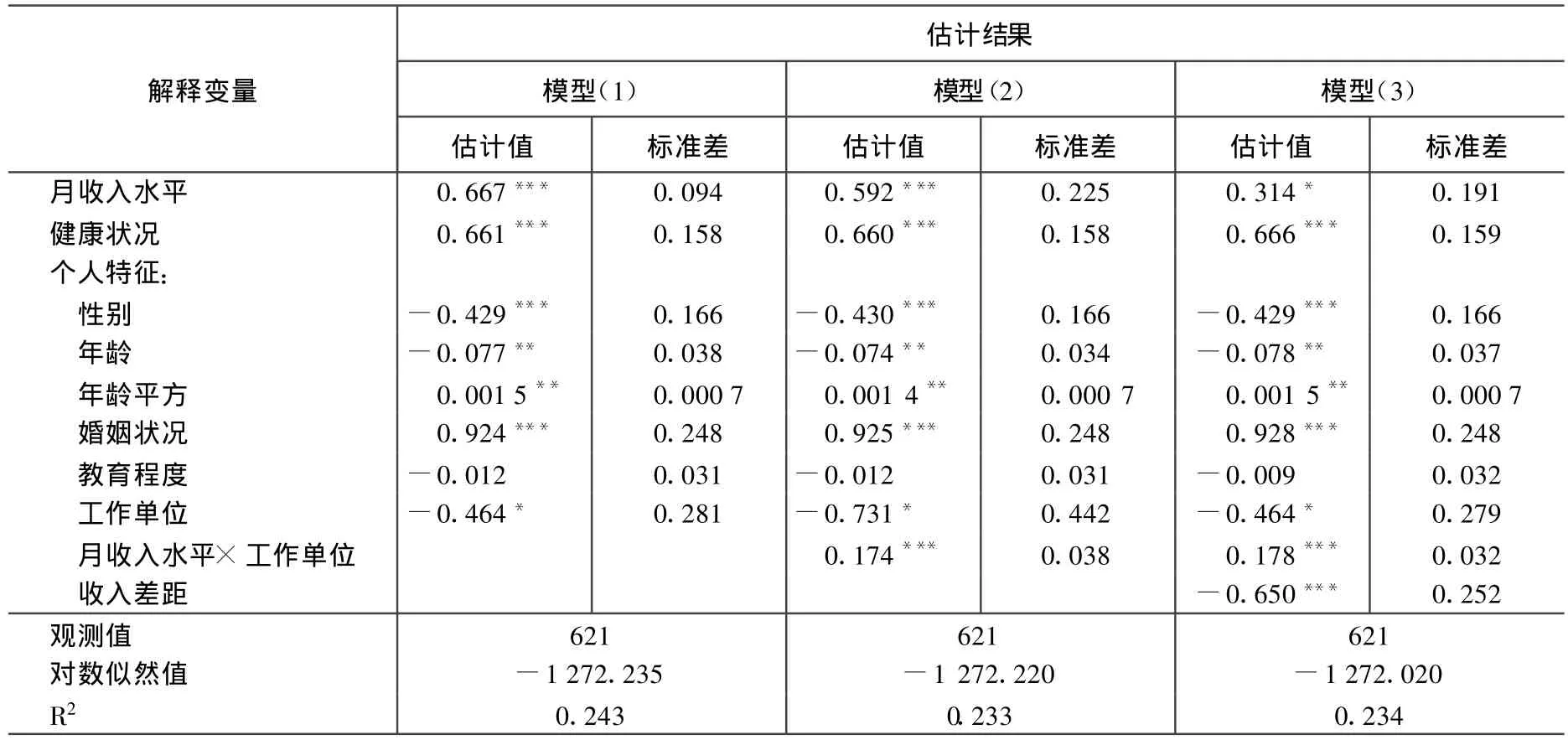

以模型(1)为基础,我们共进行了三组回归,其中模型(1)对应着式(1)的估计结果。此外,为了考察收入和工作单位的交互作用以及收入差距对主观幸福感所产生的影响,我们还将收入×工作单位以及收入差距两个变量加入到模型中进行了两组回归,分别对应着模型(2)和模型(3),具体结果如表2所示。

同时,需要指出的是,收入差距是通过如下方法确定的。首先,笔者计算了不同受教育程度群体对应的平均收入,然后将个体的收入与平均收入的差值作为衡量收入差距的指标⑤。当然,通过收入差距衡量相对收入可能存在一个问题,即对于高收入群体而言,因其收入差距为正,故对其主观幸福感产生的效应可能为正。因此,我们假定无论对低收入还是高收入群体而言,收入差距对主观幸福感均产生负效应。事实上,这种处理方式在收入分配文献中也被经常运用,这些文献假定所有人对收入不平等的厌恶是一致的,而不管其收入差距为正还是负,如Esteban、Ray和Gradin[18][19]等。

根据模型(1)的估计结果可以发现,收入对主观幸福感有显著的正影响,即随着收入的增加主观幸福感水平也相应地提升。从已有研究来看,就某一特定国家或地区的居民而言,在某一时期收入对主观幸福感有正的影响。本文的结论与之保持一致,说明收入是决定个体主观幸福感水平高低的一个重要因素。从其他变量来看,模型(1)确定了年龄与主观幸福感之间的一种U型关系,这意味着随着年龄的增大,人们的主观幸福感水平逐渐降低,直至到达年龄的某一拐点(模型(1)对应为25.7岁)后,主观幸福感水平随着年龄的增加才逐渐提升。相对于女性而言,男性的主观幸福感水平要低42.9%,这可能是由于男性在社会中承担更大的责任,面临更大的压力,因此他们不幸福的程度相对更高。从婚姻状况来看,与未婚个体相比,已婚个体的主观幸福感水平要高92.4%。而健康状况对主观幸福感有显著的正向影响。与健康状况较差的个体相比,健康状况较好的个体的主观幸福感水平要高出66.1%。从受教育水平对主观幸福感的影响来看,受教育程度越高,其主观幸福感水平反而更低,但这一结果并不显著。这一结论看似有点令人费解。但是,如果从不同受教育程度群体的人生预期和预期的实现来看,由于受教育程度越高的群体对自身的预期和人生目标要求越高,当其人生目标与目标的实现存在着较大的差距时,反而对他们的主观幸福感水平产生不利的影响。

表2 主观幸福感的决定因素

从模型(2)的估计结果来看,加入收入与工作单位的交叉项后,其他变量对主观幸福感水平产生的影响并没有发生显著变化,模型(3)也呈现同样的事实。然而,从模型(2)来看,在加入了交叉项后,收入与工作单位的乘积对主观幸福感有正的影响,收入对主观幸福感所产生的正效应由0.667降为0.592。此外,模型(3)的结果有两点值得我们注意:首先,在加入收入差距项后,收入对主观幸福感的影响程度不如之前显著(变量的显著性水平降低);其次,可以发现收入差距对主观幸福感有显著的负影响。

(二)进一步的讨论

由于我们将政府机关及国企事业单位群体设置为参照组,这意味着在其他单位工作的人其主观幸福感水平要明显低于在政府机关及国企事业单位工作的人。从模型(1)来看,在保持其他因素不变的情形下,估计结果表明两者之间的差异达到46.4%。从中国社会的现实来看,由于传统文化的影响,作为一个关系型社会,社会成员在择业时,普遍倾向于选择政府机关以及各类国企和事业单位。人们往往认为在政府机关、国有企业和事业单位工作,意味着完善的福利体系和较高的社会地位,因此,这一结论正好反映了当前中国社会各类就业群体的择业观。

此外,模型(1)的结果还表明收入对主观幸福感水平有显著的正影响,“收入-幸福悖论”并不存在。然而,在对待这一结论时我们必须小心翼翼,因为如果考虑到个体工作单位的差异,也即考虑到工作单位与收入的交互作用,收入对不同个体主观幸福感水平所产生的影响还与此处的结论一致吗?这正是我们在模型(2)的回归分析中加入收入与工作单位这一交叉项的原因。

如果考虑到交叉项所产生的效应,我们可以发现工作单位可以显著提升收入对主观幸福感所产生的效应。在这种情形下,收入对主观幸福感产生的效应=0.592+0.174×工作。这说明,与在政府机关及国企事业单位工作的群体相比,收入对在其他单位工作的群体的主观幸福感水平产生的效应要高0.174。这正好印证了本文开头的假设:如果考虑到工作单位的性质对不同个体所产生的影响,收入对主观幸福感所产生的效应将发生变化。事实上,从模型(2)还可以发现,此时在其他单位工作的群体与在政府机关及国企事业单位工作的群体的主观幸福感差异=-0.731+0.174×收入水平。由于将收入水平进行了1~5之间的赋值处理,因此,这种差异在 -0.557到0.139之间。这说明,在保持其他因素不变的情形下,随着在其他单位工作的人的收入增加,由于工作单位的性质差异导致的主观幸福感差异在两者之间逐渐缩小。从我们的样本来看,可以认为对那些月收入水平在 3 500元以上的个体,工作单位的性质对其主观幸福感带来的负影响将趋近于0⑥。

这一发现为我们揭示了两个方面的含义。首先,由于收入对工作单位性质不同的群体的主观幸福感水平产生的效应并不一致,特别是对在其他单位工作的人们产生的正效应更大,在这种情形下,收入的增加会消减工作单位的性质对主观幸福感所产生的负效应,因此,这说明收入除了能为我们带来物质满足外,还为我们带来了一种精神满足,这种精神满足成为提升我们幸福程度的源泉⑦。其次,尽管在中国社会仍然普遍存在着“官本位”的思想,但是,“官本位”思想可能正遭受来自于收入等其他因素的冲击。特别是通过估计结果可以发现,当我们结合收入展开分析时,在其他单位工作给个体主观幸福感水平所带来的负效应会随着收入的增加而减弱。

从模型(3)的估计结果来看,在加入了收入差距项后,尽管绝对收入对主观幸福感仍产生正的效应,但是,该效应从0.667降到0.314。另一方面,收入差距对主观幸福感所产生的效应显著为负。这说明在根据受教育程度划分的同一群体内部,不同个体之间的收入差距越大时,人们所感知的主观幸福感水平将下降。因此,人们并不仅仅关注其绝对收入,同时也关注其相对收入。Clark和Oswald的研究表明,某人同事工资水平的上升,会削弱其工资同幅度增长时所带来的主观幸福感水平的增加[17]。Blanchflow er和Oswald的研究结果也发现,在整个国家和个人的收入水平同时增长相同的幅度以及只有个人的收入增长这一幅度的两种情形下,前者导致的个体主观幸福感水平的上升要少大约1/3[7]。因此,这说明相对收入对主观幸福感所产生的效应,是通过消减绝对收入对主观幸福感所产生的正效应而发生作用的。

事实上,在经济发展处于一个较低的水平时,由于收入对个体生活条件的决定性作用,绝对收入对个体的主观幸福感往往具有重要的影响,但是,当经济发展到一定程度后,个体关注的不仅仅是其绝对收入,同时也关心与周围不同群体居民之间的相对收入水平,收入对主观幸福感的影响可能更多通过相对收入而发生作用。从当前的研究现状来看,研究者们也注意到了相对收入对主观幸福感水平所产生的影响,甚至更加强调相对收入的影响,如Ferrer-i-Carbonell[20]、罗楚亮和陆铭等[11][14]。

五、结论

从中国的现实来看,构建和谐社会和践行科学发展观的历史背景要求我们转变传统发展观念,发展经济的同时必须兼顾人们幸福生活的实现。然而,作为人类发展终极目标的幸福,长期以来并没有在经济学领域引起足够的重视,直到最近这一状况才得到改善。

本文根据2007年武汉市城镇居民的主观幸福感数据,对收入、工作单位与主观幸福感之间的关系进行了考察。具体而言,如果单纯考虑收入对主观幸福感的影响,此时收入的影响表现为正。研究结果还表明,在对其他因素进行控制后,与在政府机关及国企事业单位工作的个体相比,在其他单位工作的群体的主观幸福感水平更低。在此基础上,本文还发现,如果考虑到工作单位的性质对不同个体所产生的影响,收入对主观幸福感所产生的效应将发生变化。同时,在保持其他因素不变的情形下,随着在其他单位工作的人的收入增加,由于工作单位的性质差异导致的主观幸福感差异在两者之间逐渐缩小。本文的研究结论还表明,收入差距对主观幸福感水平有显著的负影响。这主要在于收入的增长一方面确实能够通过满足个人在物质和精神上的享受而改善其主观幸福感水平,但从另一方面来看,当收入普遍增长时,不同个体之间的收入增长幅度的不一致会产生一种外部性,对于增长幅度低的个体,这种外部性体现为负。因此,尽管收入普遍增长,但是由于收入差距的作用,个体的主观幸福感水平并不会得到改善,在这种情形下,“收入-幸福悖论”就产生了。

注释:

①调查表明,6大城市的幸福指数从大到小依次是:杭州、成都、北京、西安、上海、武汉。

②参见:h ttp://new s.sohu.com/20091226/n269229900.shtm l.

③2007年澳大利亚莫纳什大学经济系选择了中国六个城市(成都、大连、抚顺、阜新、武汉和福州)进行了主观幸福感状况的调查,本文使用的数据即来源于这一调查。

④当然,本调查存在的主要问题可能在于,根据调查问卷所获得的数据在进行国家间比较时会存在一定的问题,但由于本论文并未打算将数据用于国家间比较,因此,不会对最后的研究产生影响。

⑤需要说明的是,这里的收入数据是赋值之后的数据。现有研究大多根据工作单位或者职业确定相对收入,如文献[17]。但是,由于在本文所采用的样本中,包含了一些已经退出劳动力市场的个体,因此,通过工作单位或职业确定这些人的收入差距可能并不是一个恰当的选择。此外,当今社会工作流动性逐步增强,当人们的工作单位或者所从事的职业发生变化时,意味着他们的工作环境也发生了变化,导致其比较对象也经常处于变动之中,因此,我们将受教育水平作为衡量收入差距的参照对象,这一处理方式不会因为个体的工作环境发生变化而导致其参照对象也经常发生变化。

⑥易知当收入组对应的数值为4.20时差异为0,据此,如果收入是均匀分布的话,根据调查样本中的收入分组数据可以推断此时的月收入水平大概为3 500元。

⑦在某些情形下,尽管物质满足最终也会给我们带来精神满足,但是这种精神满足是一种受到物质刺激而导致的间接效应,而非直接效应。

[1]Rachard A.Easterlin.Does Econom ic Grow th Improve the Human Lot?Some Empirical Evidence[C]//Nations and Households in Econom ic G row th.New York :A cadem ic Press,1974:89 —125.

[2]G raham ,C.,S.Pettinato.Frustrated A chievers:W inners,Losers and Sub jective Well-being in New Market E-conom ies[J].Journal of Development Studies,2002,38(4):100—140.

[3]Lelkes,O.Tasting Freedom :H appiness,Religion and Econom ic Transition[J].Journal of Econom ic Behavior and O rganization,2006,59(4):173—194.

[4]布鲁诺◦S◦弗雷,阿洛伊斯◦斯塔特勒.幸福与经济学——经济和制度对人类福祉的影响(中译本)[M].北京:北京大学出版社,2006.

[5]Rafael Di Tella,Robert J.MacCulloch ,Andrew J.Oswald.Preferences over Inflation and Unemp loyment:Evidence from Surveys o f Happiness[J].American Econom ic Review ,2001,91(1):335—341.

[6]Easterlin ,R.A.Income and H appiness:Towards a Unified Theory[J].Econom ic Journal,2001 ,111(473):465—484.

[7]David G.Blanchf low er,Andrew J.Oswald.Well-being over Time in Britain and the USA[J].Journal of Econom ic Behavior&O rganization,2004,88(3):1359—1386.

[8]David Lykken,Auke Te llegen.Happiness Is a Stochastic Phenomenon[J].Psycho logical Science,1996,7(3):186—189.

[9]Ravallion,M.,M.Lokshin.Identifying Welfare Effects from Subjective Questions[J].Econom ica,2001,68(271):335—357.

[10]Diener,E.,Diener,M.Cross-cu ltural Correlates o f Life Satidaction and Self-esteem[J].Journal of Personality and Social Psychology,1995,68(6):653—663.

[11]罗楚亮.城乡分割、就业状况与主观幸福感差异[J].经济学(季刊),2006,(3):818—839.

[12]Knight,J.,Song,L.,Gunatilaka,R.Sub jective Well-being and Its Determinants in Rural China[J].China E-conom ic Review ,2008,20(4):635 —649.

[13]Song,L.,App leton,R.G reat Expectations?The Subjective Well-being o f Rural U rban M igrants in China[Z].Department of Econom ics,University of Oxford,Discussion Paper No.332 ,2008.

[14]陆铭,蒋仕卿,佐藤宏.城市“二元社会”里的悲喜——户籍、身份收入差距和参照对象差异[Z].第四届中国青年经济学家联谊会学术会议论文,2009.

[15]Smy th ,R.,M ishra,V.,Qian ,X.The Environment and Well-being in U rban China[J].Ecological Econom ics,2009,68(9):547—555.

[16]Ferrer-i-Carbonell,A.,P.Frijters.How Important Is Methodology for the Estimates of the Determ inants of Happiness[J].Econom ic Journal,2004 ,114(497):641 —659.

[17]Clark,A.E.,A.J.Osw ald.Satisfaction and Comparison Income[J].Journal of Pub lic Econom ics,1996,61(3):359—381.

[18]Esteban,J.,Ray,D.On the Measurement of Polarization[J].Econometrica,1994 ,62(4):819 —851.

[19]G radín,C.Polarization by Sub-populations in Spain:1973—1991[J].Review of Income and W ealth,2000,46(4):457—474.

[20]Ferrer-i-Carbonell,A.Income and Well-being:An Empirical Analysis of the Comparison Income Effect[J].Journalof Public Econom ics,2005,89(7):997—1019.