中国工业化对高等教育发展的拉动作用

——基于内蒙古地区的实证研究

吕晓燕,朝 克,王 芳,奇 威

(内蒙古工业大学管理学院,呼和浩特 010051)

中国工业化对高等教育发展的拉动作用

——基于内蒙古地区的实证研究

吕晓燕,朝 克,王 芳,奇 威

(内蒙古工业大学管理学院,呼和浩特 010051)

工业化的显著特征之一是工业的发展以及工业就业人口在总就业人口中不断上升的过程。本文通过相关性研究,证实了工业发展与高等教育投入之间存在的互生关系,并以内蒙古自治区为例,分析了工业化发展对于高等教育的拉动作用。

工业化;高等教育;相关性

一、工业化对高等教育的影响

(一)工业化概述

工业化是指工业(特别是制造业)在国民经济发展中比重不断上升的过程。其基本特征是,“首先,国民收入中制造业活动或第二产业所占比例提高了;其次,在制造业或第二产业就业的劳动人口比例也有增加的趋势。在这两种比例增加的同时,除了暂时的中断以外,整个人口的人均收入也增加了”也有经济学家将工业化过程定义为资源由农业向工业转移的过程,如美国经济学家西蒙·库兹涅茨认为,工业化是“产品的来源和资源的去处从农业活动转向非农业生产活动”。

国际上衡量工业化程度,主要经济指标有四项:一是人均生产总值,人均GDP达到1000美元为初期阶段,人均3000美元为中期,人均5000美元为后期。二是工业化率,即工业增加值占全部生产总值的比重(另外一个计算公式:工业化率=工业增加值÷第一产业增加值)。工业化率达到20%~40%,为正在工业化初期,40%~60%为半工业化国家,60%以上为工业化国家。三是三次产业结构和就业结构,一般工业化初期,三次产业结构为12.7∶37.8∶49.5;就业结构为15.9∶36.8∶47.3。四是城市化率,即为城镇常住人口占总人口的比重,一般工业化初期为37%以上,工业化国家则达到65%以上。

(二)工业化对高等教育的影响

道格拉斯·诺斯在《西方世界的兴起》一书中,阐明为什么第一次产业革命发生在英国而不是其他欧洲国家。正如诺斯所言,英国建立实施了一套有助于保护个人积极性的产权制度。制度因素固然重要,但第一次工业革命的爆发也与当时英国为数众多、世界先进的科研人才密不可分。众所周知,十七十八世纪的英国在社会科学各个领域涌现出一大批诸如牛顿、亚当斯密、瓦特等人类社会、科学领域最伟大且极具影响力的大师,是他们为第一次工业革命的发生奠定了科学文化的智力基础。而后,从英国发起的波及整个欧洲大陆乃至全球的技术革命,也为教育产业的发展注入源源不绝的驱动力和资源。工业革命开始后,英国的初等教育得到了长足的发展。为什么是初等教育?因为在革命开始之初,人们只要受过基本的识字教育就能自学,并掌握当时所需要的生产技术。除了正规国立初等教育的发展壮大,非正规教育方式如主日学校和导生制学校也应用而生、日益壮大。1795年英国共有主日学校1012所,共有25万学员在那里学习,在校人数是公立学校的112倍。到1906年达到高峰,学员人数超过600万,是全国8~15岁儿童的80%左右,为全国人口的15%(1900年英国总人口为4160万)。当时社会主流的思想正如《爱丁堡评论》所说:“我们要么多建监狱,要么多建学校。”举国上下从皇室、中产阶级到工人阶级都如饥似渴地学习以求掌握更多的知识。终于在1870年英国国会通过了《初等教育法》以保障人民受教育的权利,并于18世纪晚期成立了主要为制造业而设的,以培养更多、更加专业化的技术型人才为主的机械研究所。

19世纪70年代开始到20世纪初的第二次工业革命是以电力的广泛应用为标志的。与第一次产业革命发生的起始点相比,第二次产业革命几乎同时发生在美国、德国等几个先进的资本主义国家。而此次产业革命始于美国人爱迪生1881年建立的第一座发电站,止于亨利·福特1913年发明的流水装备线。这些开创性的发明都标志着世界科学技术中心由欧洲转向美国。一方面极大地推动了美国经济的发展,同时也促进了当时的高等教育规模、体系乃至理念上的变革。1862年,林肯总统签署了由国会议院贾斯廷·莫里尔倡议,并以其名字命名的莫里尔法。该法条规定,按各州在国会中代表的人数,凡是有参议员或众议员一人,联邦政府便拨给该州3万英亩公共土地,各州可出售该项土地,把所得款项用于建立农业学院或机械技术学院。这项法令实施后,共有1300多万英亩公共土地转到各州手中,先后成立69所“土地赠予”学院,西部许多州也随之成立了州立大学。1892年,国会又通过第二个莫里尔法,规定联邦对每一所土地赠予学院提供年度拨款,并使南部各州得以建立类似的学院。19世纪中后期,美国社会经济高速发展,社会总财富随之猛增,但伴随经济进步的却是贫富差别愈加悬殊,社会不公现象日益严重。在这种情况下,美国社会生活中出现了一个引人注目的现象,就是一些大企业家和金融巨头从他们所聚集的巨额财富中拿出一部分资金,对高等教育或其他公共事业进行了大量私人捐赠,这对高等教育的发展起到了不容忽视的作用。当时如哈佛、耶鲁、哥伦比亚、普林斯顿等一大批私立大学,都在私人慈善事业的资助下获得了迅速发展,一些新的私立大学也得益于私人捐赠而创办起来。美国一些著名的私立大学大都创办于这一时期,如康奈尔大学、斯坦福大学、芝加哥大学等。正是从这一时期起,私人对教育及其他公共文化事业的捐赠逐渐成为风气,并形成了美国高等教育体系中公(州)立大学与私立大学长期并存的传统及格局。

席卷全球的第三次产业革命则以数控和计算机控机器自动化生产为标志。伴随着在原子能、电子计算机、微电子技术、航天技术、分子生物学和遗传工程等领域取得的重大突破,和平已经成为20世纪世界发展的主题,各国都致力于本国经济的发展、国民素质的提高以及综合国力的提升。高等教育也因此受到各国政府前所未有的关注。此次科技革命中最有划时代意义的是伴随电子计算机的迅速发展和广泛应用而发展起来的各种等级、类别、专业的计算机教育产业。据2008年6月Gartner研究公司称,全球个人使用计算机已经超过10亿台,按照这样的市场发展速度,此数字或将在2014年翻番。

二、中国工业化与高等教育发展研究

(一)中国工业化现状

我国以60年的时间,走过了西方发达国家近300年的工业化发展历程,尤其是改革开放以来,中国工业化进程加快,取得了举世瞩目的成就。从1978年到2002年,我国工业总产值增长了28.5倍,年均增长率高达15%左右。自1996年以来,我国钢、煤、水泥、农用化肥、电视机的产量一直位居世界第一。目前,我国工业产品产量居世界第一位的已有210种。我国自行车、缝纫机、电池、啤酒等100多种产品产量已居世界第一,家电、皮革、家具、羽绒制品、陶瓷、自行车等产品占国际市场份额达50%以上。

2008年全球爆发的金融海啸使各国经济陷入低迷甚至崩溃的边缘,但中国经济仍然逆势而上,2008年GDP总量为300670亿元人民币,按当年平均汇率6.948∶1美元计算,折合43270亿美元,按照年末人口数132465万人计算,人均GDP已经达到3266.8美元,登上了3000美元的新台阶,同时也标志着我国进入工业化的中期阶段。

(二)中国工业化与高等教育的相关性研究

人力资本作为一种资源和必不可少的生产要素其稀缺性不在于数量的多寡而在于质量的优劣。按照微观经济学需求创造供给的模式分析,产业发展需求,创造出与产业发展匹配的人力资本的供给。人力资本的需求得到供给的有效配给后,才能发挥效力拉动整个产业乃至区域经济的快速发展。这是一种作用与反作用的关系,处在不同的经济发展特定时期,其作用产生的主体和作用对象处在不断的运动调整过程中。高等教育作为各国培养高素质、专业化人才的普遍手段,其人才供给的规模、质量是否符合“市场”的需求、满足企业的需要,是诸多发展中国家面临的如何将大量的贫困人口的负担转化成能够带动经济发展的人力资本的现实问题。区域经济实力得以提升,社会、产业乃至企业才能为高等教育投入更多的资源,以促进区域经济更好更快的发展。

工业产值在国民经济各物质生产部门中的比重逐步上升是工业化的显著特征,工业作为国民经济最为重要的物质生产部门之一,其内涵极其广泛按照产业大类主要包括采矿业,制造业,电力、燃气及水的生产和供应业,建筑业。与其相应的高等学校本科专业大类主要是工科类下属的各专业。

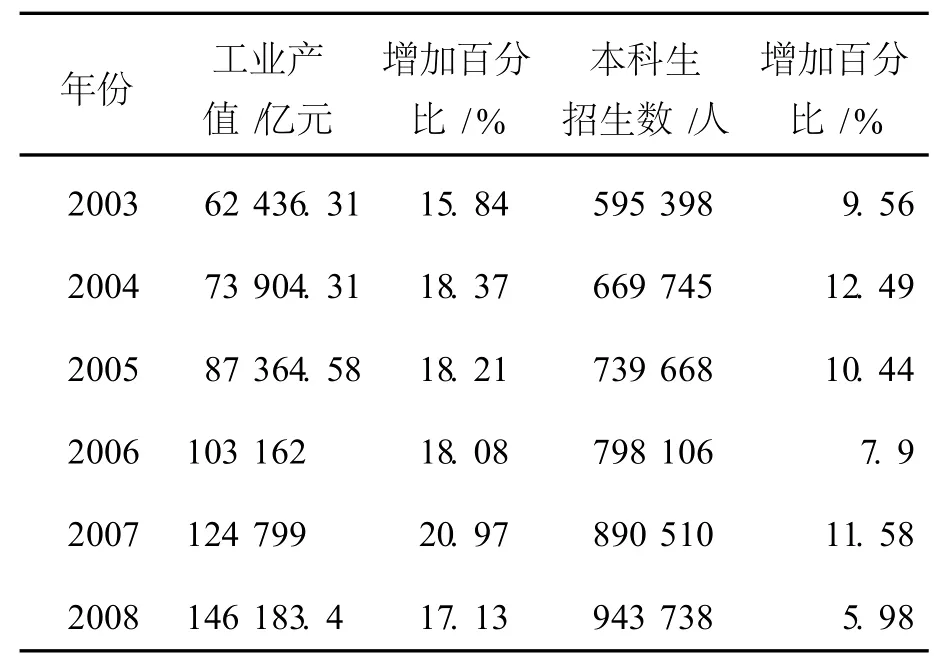

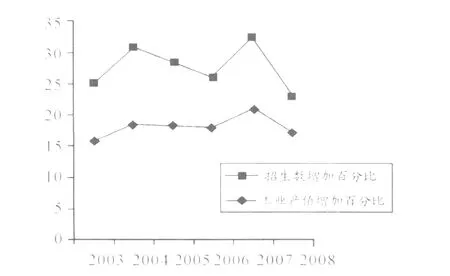

以2003—2008年我国工业年GDP产值与全国相应年份的高校工科类本科生招生数(表1)进行相关性分析。在此之前,对数据进行无量钢化处理,以便对比拟合。图1为2003—2008年6年工业产值与工科类学生招生数变化趋势。可见两条折线在过去的6年有近似的发展趋势。

从圈闭与有效烃源岩的位置关系看,除断层沟通的构造-岩性油气藏外,已发现的孤立砂体岩性油气藏均分布在有效烃源岩范围内或接触有效烃源岩,处于有效烃源岩中心被其包裹的圈闭,其含油性要好于与烃源岩呈侧向接触的岩性圈闭,离有效烃源岩中心的距离越近,圈闭含油气性越好,反之越差。

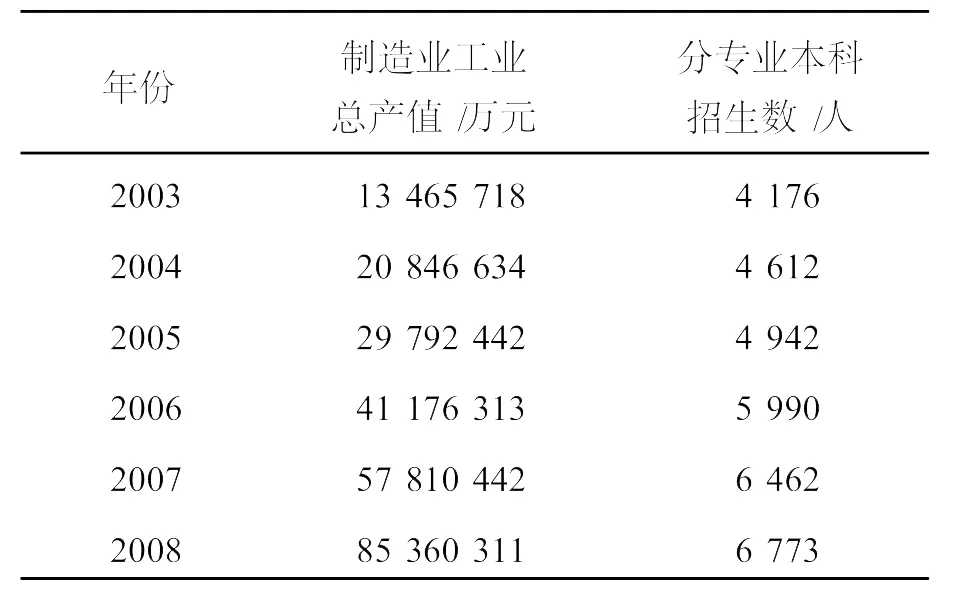

表1 2003—2008年我国工业的年GDP产值与高校工科类本科生招生数

图12003—2008年工业产值与工科类学生招生数变化趋势

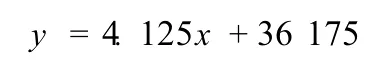

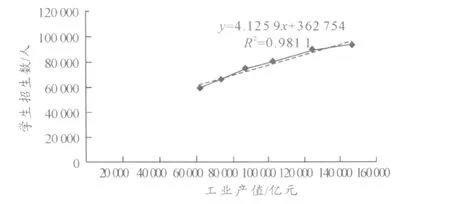

设工业GDP产值为自变量x,本科生招生数为因变量y。计算得出相关系数R=0.9905,说明二者之间存在着高度正相关关系。图2清晰地说明这两个变量之间的正相关关系,拟合方程为:

拟合度为98.1,拟合效果较好。说明我国第二产业发展与高等教育相应专业投资存在着正向相关关系,且可由此对工业产值增加量与相应学生招生数增量的趋势分析预测。

图2 全国工业GDP产值与本科生招生数的关系

三、以内蒙古地区为例分析经济发展对高等教育人才培养的拉动作用

内蒙古自治区是我国“西部大开发”战略的重点,也是我国新型能源重镇。工业是内蒙古地区发展的支柱产业,且其地区经济发展对高校招生结构,投资方向的影响具有一定的代表性。本部分将通过三个层面即:地区生产总值、工业生产总值及制造业生产总值对高校招生规模、结构的影响作出分析。

1.内蒙古自治区2003—2008年地区生产总值与高等院校本专科招生数相关性分析(表2)

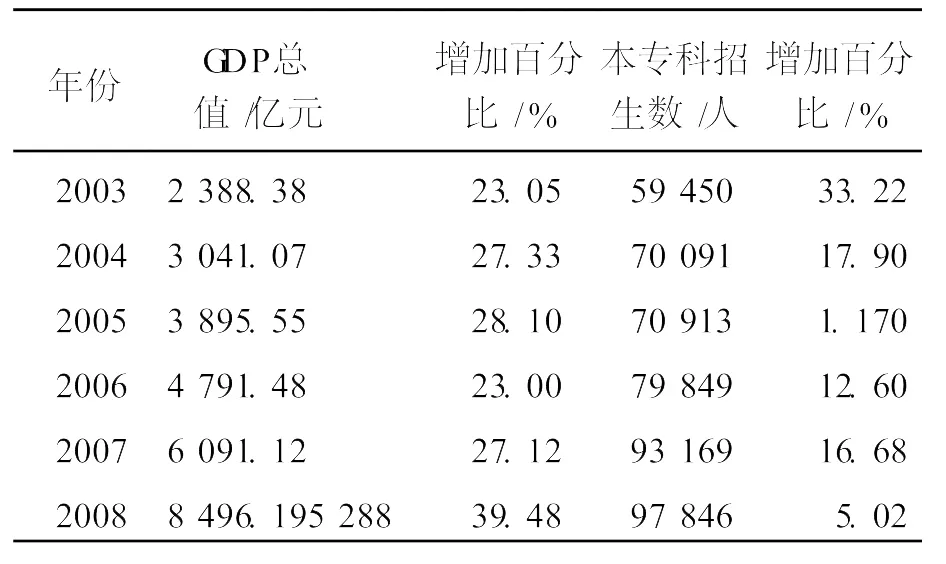

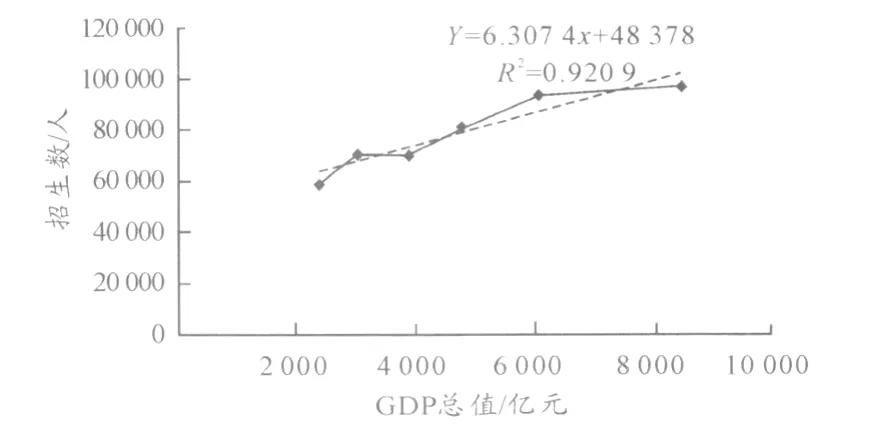

表2 内蒙古自治区2003—2008年GDP总值与高等院校本专科招生数

设GDP产值为自变量x,学生招生数为因变量y计算,得出相关系数为R=0.959627,说明两变量之间存在着高度正相关关系,图3也充分说明二者的正向相关关系。

拟合方程为:

拟合度为92%,拟合效果良好。表明,内蒙古自治区全区GDP增长与普通高等院校本专科各专业学生招生数之间存在着高度的正向相关关系,也就是说全区生产总值的增加拉动了高等院校本专科学生招生数量的增加,是生产发展的需要拉动了高校人力资源的供给量,并且通过上述方程对生产总值变化对高校本专科招生数量的影响做趋势分析。

图3 内蒙古自治区2003—2008年GDP产值与本科生招生数的关系

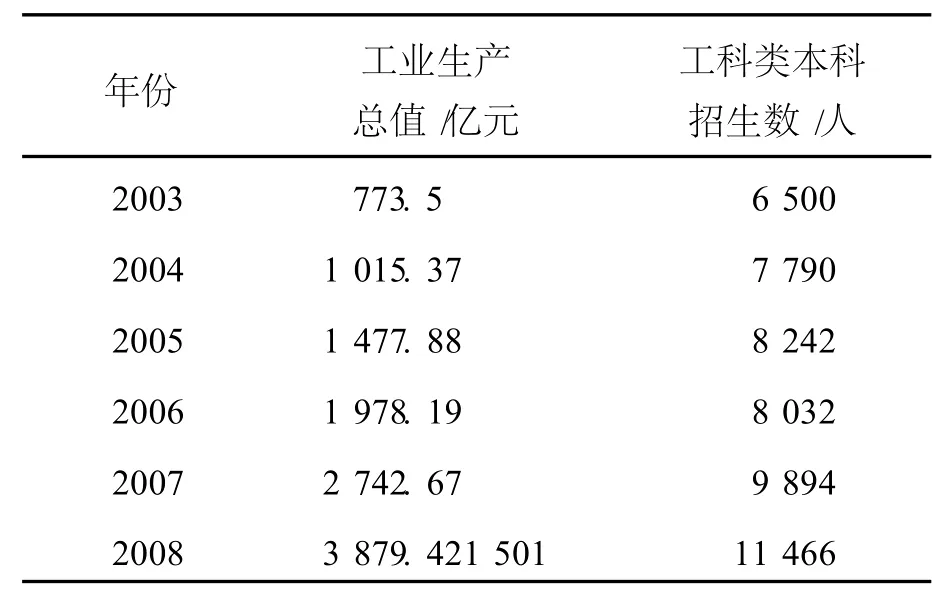

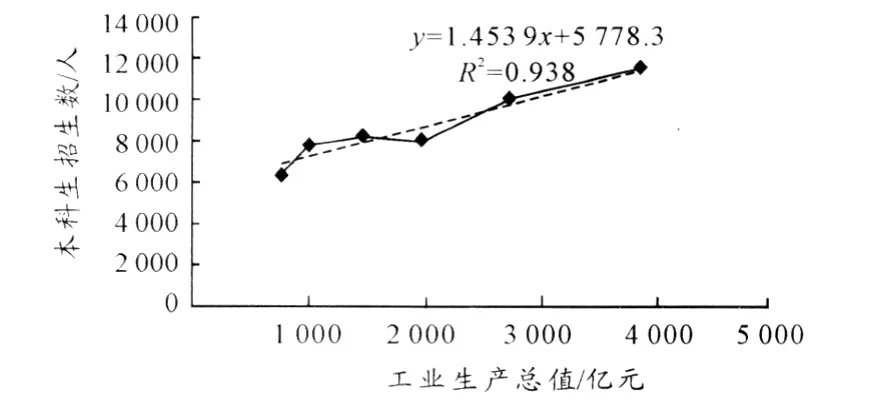

2.内蒙古自治区2003—2008年工业生产总值与高校工科类本科生招生数相关性分析(表3)

表3 内蒙古自治区2003——2008年工业生产总值与高校工科类本科生招生数

以内蒙古自治区2003—2008年工业生产总值为自变量x,相应年份普通高等院校工科类本科生招生数为因变量y,计算相关系数R=0.9685,说明两变量之间存在着密切的正相关关系。图4也充分表明二者是如何正向相关的。

拟合方程如图4所述,拟合度为93.8%,拟合效果良好。表明,内蒙古工业生产总值与普通高等院校工科类本科生的招生数量之间存在着高度正相关关系,也即是说工业生产的发展带动了高校相应工科类专业学生的招生数,工业生产发展越快越好,高校相应专业学生的招生数量越多,规模越大,虽然在传导过程中存在一定的时滞问题。同样,也可以运用上述趋势分析方程对工业发展变化对招生规模的影响进行趋势预测。

图4 内蒙古自治区2003—2008年工业生产总值与本科生招生数的关系

3.内蒙古自治区规模以上制造业(以六大支柱产业为例)工业总产值与工科类学生招生数相关性分析

制造业在我国工业体系中居于主导地位。内蒙古自治区在“十一五”期间,由化工、能源、农畜产品加工、机械装备制造、冶金建材和高新技术六大优势产业为主构成的制造业取得了长足的发展,并已占全区规模以上工业增加值的比重达到90%以上,成为名副其实的支柱产业。与制造业相配套的高等院校学科设置为工科类大类下属的专业如:材料化学、热能与动力工程、食品科学与工程、机械设计制造及自动化、矿物资源加工、电子信息科学与技术等专业。表4中相关专业本科招生人数数据来源于内蒙古大学、内蒙古工业大学、内蒙古农业大学及内蒙古科技大学四所主要院校。

表4 内蒙古2003—2008年制造业工业总产值与4所高校招生数

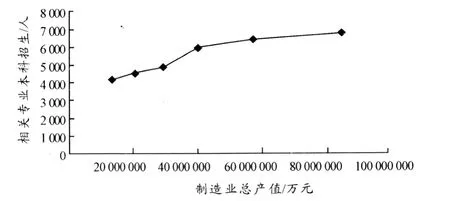

设制造业总产值为自变量x,相关专业本科生招生数为因变量y,计算得出相关系数为R=0.943957,说明两变量之间存在较强的正相关关系(图5)。由此表明,由能源、化工、冶金建材、农蓄产品加工、高新技术及机械装备制造业六大支柱产业构成的内蒙古制造业与高校相关本科类学生招生数存在正向依存关系,也即,内蒙古制造业的发展大力推进了与之相配套的高等院校人力资源的扩充。

图5 内蒙古2003—2008年制造业工业总产值与4所高校招生数的关系

四、结语

人力资源从最原始的价值创造不可或缺的元素之一,已日益转换成现代经济增长最根本的源泉。在充分认识人力资本对经济增长推动作用的同时,要加强人们关于经济发展对教育投资反哺作用的认识以及以市场化为导向的高等教育投资模式的研究。本文通过3个视角分析了工业化与高等教育之间存在的相互依存关系,并着重分析了以需求创造供给假设下的工业发展对高等教育产业的拉动作用。

(责任编辑张佑法)

G64

A

1007-7111(2011)01-0110-04

2010-11-02

吕晓燕(1980—),女,硕士研究生,研究方向:人力资源管理。