我国农村贫富差距之规制

——宋代 “社仓”的启示

张文江

(太原科技大学 法学院,山西 太原030024)

我国农村贫富差距之规制

——宋代 “社仓”的启示

张文江

(太原科技大学 法学院,山西 太原030024)

通过社会调查,就目前我国乡村社会内部的贫富差距进行了量化比较,提出我国目前乡村内部贫富差距严重。在此基础上通过质性分析认为,我国目前的惠民富民政策在实施过程中存在重大扭曲。为了提出解决乡村贫富差距的措施,通过对宋代 “社仓”实践的运作及其改进进行分析,挖掘它乡人自治、政府引导监督的现代社群主义价值,并通过分析这种实践价值的现代意义为我国化解现代乡村贫富差距提供基本思路。

乡村社会;贫富差距;社仓;社群主义

2010年10月18日中共十七届五中全会全体会议通过了 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》,该规划把提高居民收入、缩小贫富差距、富裕人民群众作为全新思路和战略,并围绕着如何 “富民”制定了行动路线图。这种政策上的重大转化,事实上部分地是针对我国伴随着经济的快速发展所产生的贫富差距日益扩大的现实而提出。今日中国,经济、社会不再 “患寡”,而是 “患不均”,而在贫富差距的版图中,农民的贫富差距则更大。我国有8亿农民,占全国人口的比例大约为62%,但农业在GDP中所占的比例只有11%,城乡居民的收入差距更是达到4倍之多。

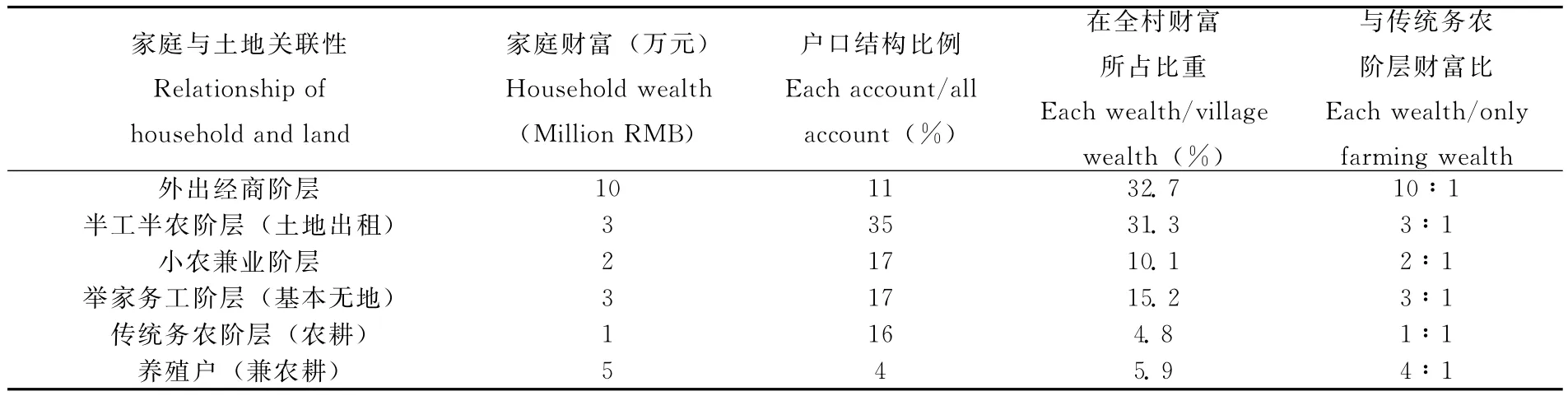

就农村内部而言,农村内部各群体的收入差距比例更是大的惊人。根据2009年中南财经政法大学在湖北龚湾村进行调研的结果,及2009年太原科技大学山西辛窑村的调查结果看,[1]农村里主要存在两种贫富分化:一种是直接与土地因素及其它因素相关的收入贫富分化。这是农村最为基础性的贫富层次,也是现行农村政策最关注的贫富分化。另一种贫富分化就是收入之外的贫富分化,主要表现为短期和长期的家庭支出,涉及到农村的医疗、教育、社会保障等问题,这些因素作为农村社会的动态因素始终在影响静态的农村贫富分化。调查结果显示,后者占到农村贫穷原因的10%左右;而根据与土地关联程度不同,各种不同类型的家庭户其财富差距,及其各自所占户口比例、相互之间财富比例具体可见表1。

表1 不同类型家庭财富差距及户口、财富比例Table 1 Different types of household wealth gap and the Account,the proportion of wealth

从表1我们能够看出目前农村内部社会财富差距最高竟达到9倍,而且农村的财富60~70%是通过非农业收入取得的。这一方面反映出现行体制下的财富分配格局中,农业创富的概率是比较低的;另一方面也反映出,目前农村已经形成了严重的贫富分化的格局,而这严重影响到农村内部各个层面的关系,会产生诸多的冲突。这需要我们在 “富民”政策实施过程中,一方面要提高农民的收入,另一方面要通过多种途径解决农村内部的贫富差距问题。

一、目前关于解决农村内部贫富分化的政策概述和调查结论

随着我国综合国力的增强,政府通过各种惠民和富民政策,在一定程度上实现了提高农民收入和化解农村贫富差距的初衷。但问题并没有得到有效解决,在某种程度上反而加深了这种差距和冲突。

从辛窑村的调查可见,目前在该村的政策有农合医保、低保、特保,种粮补贴、退耕补贴,惠民贷款、养殖贷款、农合优惠贷款,水利设施援建等方式。但在农村内部贫富分化格局下,已经形成了新的 “豪势”家族。[2]在这种格局下,不完全统计:医保中有大约30~40%的入保人员为虚构,虚构的原因一方面在于上级 (主要是县级)“合作医疗办”为套用财政配套比例拨付而虚构;另一方面也包括基层乡村医生通过虚构人头实现虚假报销医疗费用套取收益,这催生了合作医疗的非正当造富途径。

至于低保、特保,作为国家比较普及的救助措施,比例比较大,但在农村地区却成为 “豪势”家族富上加富和炫耀自己的一种途径,即使有部分贫穷家庭能够获得救济,也是以自己真的穷到几乎无法生存或用做 “节育手术”等方式向村干部换取。至于国家特别规定的类似大病特殊补贴,该村2009年仅一例,而受益者却为村长的近亲,而且只是在镇 (乡)信息栏进行公示,并未在村里进行公示,更为荒唐的是该受益者竟然是一毫无疾病的壮年人。

土地补贴作为鼓励农民返乡务农的重要举措,在农村地区确实得到了贯彻,种地农民也得到了补贴,但更大的问题是部分村干部通过虚报种植面积套取国家补贴而中饱私囊,催生农村权贵。

而诸如 “大棚惠农贷款” “养殖惠农贷款”在实施的过程中也存在重大问题,主要是由于该惠农项目都属于经济性项目,而且项目风险大、专业性强,而优惠贷款又没有与技术扶持结合,同时贷款也没有与收益与否挂钩,使得这项贷款在某些情况下造成部分项目失败者要么陷入沉重的贷款债务中不得翻身,要么就成为受银行封杀的 “老赖”;2009年该村大棚贷款户3家,两年来,每亩基本收益比一般性经济作物种植仅多收入500多元,与其付出严重不成正比。

至于 “农合社”,目前该村还没有组建,但从附近村中了解,这种机构更多的成为了官僚家族合法套取银行贷款的护身符,在该村附近,就有三四处这样的 “圈地农合”。《改革内参》也指出:“绝大多数合作社是 ‘伪合作社’—— ‘老板合作社’、‘大户合作社’、‘干部合作社’,甚至是 ‘皮包合作社’,合作社的社员绝大多数都是 ‘被合作’的。”[1]

通过上述分析,我们首先要肯定目前我国的上述有助于化解农村贫富差距的政策对提高农民收入起到了积极的作用,但我们也要看到它同时也造成了新的不公平。那么如何真正地在提高农民收入的同时,既能吸引农民回归土地,又能缩小甚至消除农村内部的贫富差距呢?

梁庚尧先生在他的 《南宋农村经济》一书中指出:“从户口的社会结构,土地分配、劳力运用、资本融通及农产品价格变动各方面观察,都可以看出南宋农村的财富集中在少数富户手中,而大多数农家则生活困苦。为了农村稳定,南宋政府和民间作了许多努力,以阻止贫富差距的扩大。”[2]而宋代 “社仓”在解决贫富差距方面的运作实践能给我们有益的启示。

二、宋代社仓实践及其改革

社仓,创设于隋,根据隋开皇五年工部尚书长孙平建议设置,[3]初由诸州百姓及军人自愿出粟设立,系在乡村基础上发展起来。[4]

宋代 “社仓”的设立,根据 《建炎以来系念要录》卷一六一记载:

自建炎初,巨盗范汝为窃发于建之瓯宁县,朝廷命大军讨平之,然其民悍而习为暴,小遇岁饥,即群起剽掠。去岁因旱,凶民杜八子者乘时啸聚,遂破建阳,是夏民张大一、李大二复于会源洞中作乱,安抚使仍岁调兵击之。布衣魏倓之谓民之易东,盖因艰食,乃秋,乃请于本路提举常平公事袁复一,得米千六百斛以贷民,制冬而取,遂置于长滩铺。

可见宋代社仓最初由魏倓之在绍兴二十年(1150)创立于建宁府建阳县长滩铺招贤里,其目的为了消除因 “饥食”而暴动的问题,其措施是秋贷冬敛,不收利息。但有宋一代,真正仿古法建仓以贮之,则始于乾道七年五月,朱熹在自己所居崇安县开耀乡与乡之耆艾刘如愚于乾道四年共同请求府中拨常平米以赈济乡民的实践基础上,上疏请求将社仓法推广至全国而创设。朱熹在 《建宁府崇安县五夫设仓记》中记载:[5]

妄意欲乞圣慈特依义役体例,行下诸路府军,晓谕入户,有愿依此置立义仓社仓者,州县量支常平米斛,责与本乡出等人户,主执敛散,每石收息二斗,仍差本乡土居或寄居官员士人有行义者与本县官共同出纳。收到息米十倍本米之书,即送原来还官,却将息米敛散,每石只收耗米三升。其有富家情愿出米作本者亦从其便,息米及数,亦与拨还。如有乡土风俗不同,更需随宜立约。申官遵守,实为久远之利。其不愿置立去处,官司不得抑勒,则亦不至搔扰。

此建议后被朝廷采纳,但同时强调 “任从民变”,“州县并不许干预抑勒”。虽然刚实行初期,“诸路不能皆如诏”,但到朱熹去世二三十年后,社仓得以广泛推行,“落落布天下”。据查考,南宋统治下的福建、两浙、江西、江东、湖南、湖北、四川、广南、淮南等地都有社仓的设置。[4]

(一)社仓的基本运作模式

根据朱熹的 《社仓事目》及其它史料,社仓的创立、组织、管理、运营都有成熟的模式。

1.社仓仓米的来源。根据记载, “或出于官,或出于家,或出于众”。一般为 “申官 (从常平仓)贷给”,“乞依例给贷”;也有以钱充仓本者,如南安府 “积见钱二千缗省,充籴本”[6]或者 “富家情愿出米”者出米充之,或 “专务劝课上户蓄积”。当然随着米息积累,当元米给还以毕之后,则政府推出社仓仓米的贷给,而纯为民众所纳米而成,也正是基于此,有学者认为社仓应属 “民仓”。[4]

可见,社仓资本来源,主要包括政府拨付和社会捐赠,而且政府拨付需要按照灵活的方式还本 (每年进行还本,但根据需要再拨付一定差额,直到认为整个息本能够达到需要后,政府不再拨付);社会捐赠则到时亦可拨还其本。

2.社仓的组织性质。对于社仓的性质,历来有多种认识,如官方救助资金、民仓、官督商办等。笔者认为,作为社仓,其不是政府、也不是任何一个或几个乡民的财产,而是一种为满足所有本区乡民可能需要的储备资产,不管资金来源哪里,出资者本身对社仓不享有支配权和管理权,而仅仅享有监督权;其社仓的管理者也不一定就是社仓的投资者,也不一定是社仓的救济者,也不从社仓获取报酬,而是经特定程序产生的一个具有一定公信力的团体;同时社仓也受到政府的监管;社仓其本身也不实行增值投资和运作,主要是通过技术手段保障社仓的储备规模稳定。所以,社仓的性质不单纯是官方救助,这只是从功能上入手的认识;也不是民办或官督民办,这只是从资本来源和管理上出发的结论。笔者认为,从它的资本来源、支配归属、使用目的等多角度认识,社仓是公益性的社会团体,是一种政府引导甚至发起的公益性社会团体。首先,不能仅仅看社仓是以米仓形式存在,事实上,它是一种以许多需要米的乡民组成的人的集合体,只是入社的条件是需要米的并且愿意以米息形式缴纳一定出资的乡民,而退社的方式是还米纳息,因为正是这些输纳米的乡民的存在才是社仓存在的基础,否则没有这种需求和供应,则社仓就沦为单纯的粮食储备库和赈灾粜米的仓库,没有更大的生命力;在贷米后还息前,社仓能不能存续,就取决于贷米者的还本息行为,而且 “每十保结为一保,递相保委”。[5]至于最初出米的政府和进行捐赠的富户,它们本身并不是社仓的成员,不通过社仓进行米的借贷和还息,其行为是单纯的对社仓组织的援助。

3.社仓的管理。社仓作为一种公益性的社会团体,虽然启动资金甚至部分后续资金,来源于政府借贷或富户的捐纳,但社仓一但设立,根据其存在和运行的方式看,应当是社仓成员的米息在支持着这种团体的运行。具体而言,社仓成员必须是生活贫困需要救济的本乡所居农户。根据要求,“凡二十亩以下之户皆预贷谷,赖此得充粮种”。但 “产钱六百文以上及自有营运,衣食不阙,不得请贷”。 “细民无田者不得预也”。有的地方更是规定 “有艺人”、“众以外懒惰顽慢者”及 “游手未技者不与”。由此可见,当时作为入社仓的乡民,必须为收入在一定程度以下的从事农业生产的善良村民,可见社仓之设虽意在赈荒,但也通过入社条件之设定,鼓励从事农业生产,突出 “农本”的一贯要求,同时将赖社仓度日且无还本能力的 “游手”“顽慢”者排除在外。从这些规定可以看出,社仓的性质绝不单纯在于赈荒,更在于建立一种团体,形成一种能长期应对荒灾的机制。当然,社仓的社员大多应当是本区域的乡民,“或及于一乡,或及于一邑”。而且大多要求在本乡有居所,“无居止”者不得贷与。

根据记载,社仓团体均由乡官管理,即乡居官员和士人。如清江县社仓规约规定,“仓中事务并委乡官主管”;而且有的则实行乡人自选,如天台县规定,“乡人自求一贤士主之”。这些管理者一般都不是见值官员,但由于具有一定影响力而被推为管理者;也有部分地区将乡官纳入行政管理序列,如广德军嘉熙年间社仓,就从上户选民作为 “仓职”。管理者一般实行定期任职,期满则替,如潭州社仓规定,“两年一替”,而广德军则规定任期四年,“两年为副,两年升正而替”,在任期内贷敛不达法定数目 (四贷四敛、一贷一敛)不得替职。

在乡官之下,另设立许多由社员推选的管理者,如社首、队长等。根据记载:

“凡借贷者,十家为甲,甲推其人为之首。五十甲则本仓自择一公平晓事者为社首。”[7]

从记载来看,社首受到保正副,直至大保长的领导,但社首在社团内部则是 “总管社仓运营之实务,担负其一切责任”。而乡村行政都保的头目保长副和大小保长等由于其是乡村社会中国家权力的代表,熟悉乡村人口户籍等事务,所以也参与社仓管理,但其不属于社仓这一民间组织的首领。

另外在社首下还有划片管理的 “队长”,作为联通社首和乡民贷户的桥梁。

所以,从社仓的管理者来源看,虽强调了国家权力对社会组织的干预,通过保正副、大保长和乡官对社仓组织实行领导,但社仓作为民间社会团体,其主要的管理人员,如社首,则实行的是乡人自治,“乡人共推”的选任模式;甚至在某些地区乡官都实行乡人自选,如天台县规定,“乡人自求一贤士主之”,可见其自治性的一面。

另外,社仓的运行,由于 “于法无文”,主要是通过社仓自治规约来规范社仓的各项事宜。其中朱熹所创立的 《社仓事目》成为各地模仿的主要样本,以致形成宋时各地 “其法则仿文公目摹规”的局面。

4.社仓与政府的关系。通过上述分析可知,社仓整体上是公益性的社会团体,虽然运行之初需要政府创设和引导,但本质上而言是民办社团。那么如何协调社仓与政府的关系,也是当时社仓发展和壮大的重要问题。因为无论从社仓之设立,亦或社仓之运行都深深打上了政府的烙印。首先,创设社仓时,一地当贷多少米,主要根据各地的人口户数按照 “保甲簿”确定。这样就需要负责人口核查的保正副进行确认。其次,支贷时,仍需要熟悉乡村事务的保正副、保长等配合府县所差官吏进行核对人簿和实施支贷。再次,交纳时,仍需要上述一色人等共同参与。“仰社首、队长告报保头、保头告保人户,递乡纠率,燥一色干硬糙米,具状赴仓交纳。监管、乡官、吏斗等人至日赴仓受纳,不得妄有阻节,及过数多取。”最后,在受纳完成,应赴县掌守。“收支米讫,逐日转上本县所给印历。事毕日,具总数申府县照会。”

从上述分析可见,社仓作为解决乡村粮食贫富差距的重要措施,系在国家权力引导下,试图结合士大夫、上户乃至豪强等乡村社会的力量,共同来解决乡村贫富差距。所以,社仓是形式上由士大夫层来整体指挥,而实质性的业务处理则可以说是形成了在所谓上户的乡村豪民的活动之上,附加了地方官乃至地方官衙之权威的结构。这种有机地结合了士大夫、国家力量以及乡村强势集体即豪民阶层的活动,尽管财政上具有脆弱的一面,却可以发挥稳定乡村社会的功能。

(二)社仓的弊端及其改革

社仓这种运行模式也蕴含着巨大的风险,具体而言可概括为 “非蠹于官吏,则蠹于豪家”:

1.“蠹于豪家”:即作为管理层中主要负责具体事务的乡官、队长及其保长。他们作为管理人员,在社仓运行中,享有决定性的支配选择权力,但却无需承担责任,尤其是经济责任 (有的只是说教式的 “务要均平,不得徇私容情,别生奸弊”)。这样,必然导致视社仓为己物,营私舞弊、中饱私囊等现实。事实上,在社仓发展过程中,这种弊端日益暴露。“乡里大家,诡立名目,贷而不输。”“所贷者非其亲戚,即其家佃或与附近形势豪民之家,冬则不尽输。”[8]“其为仓官者或私其干仆而不及乡民,或因循侵耗,以虚数交承,亏损元额。”[6]

2.“蠹于官吏”:即国家干预过度导致背离社仓制度本意。在一个集权制的传统社会,国家的权力往往呈现过度干预和渗透的倾向。事实上,社仓制度及至中后期,已经开始背离朱熹早期创立社仓时以乡居士大夫为中心的自治理念,大多数社仓已经变成 “领以县官、主以案吏”“出纳以尉、提督于县”[6]的运作形式。而且“或主者倚公以行私,或官司移用而无可给,或拘纳息而未尝除免,甚至拘催无异正赋”。[6]

那么能不能 “在国家权力与社会力量的互动中找到一个最佳的结合点,既能充分发挥官府的监督作用,又能保持社仓民间组织的性质,不至于变成扰民苛政,使社仓组织能够正常运行并尽可能减少弊病”?[7]事实上,南宋时期社仓的改革也正是从这个角度来解决上述弊端的。这方面最典型的当属黄震在广德军的改革。其改革颇具针对性:

1.针对 “官 (吏)蠹”的改革。这方面改革主要是 “还权于乡”,使社仓与官府剥离,黄震认为 “社仓自是乡曲之事”,故应有乡人自理,故在广德军特设 “社仓局”,将管理社仓田产事务委托本乡 “寄居”者任局官,局官除享有仓务大权外,享有对仓职 (从乡间上户选出的负责人)的监督和管理权。

2.针对 “豪 (强)蠹”的改革。这方面的改革则是将具有超然地位的并具有学品的学校教官引入社仓的管理中,由学校教官与社仓局官共同掌管田租簿籍。再则特设 “机 (稽)察”,协助与监督参职收支米谷。

通过这种改革,恰当地处理了社仓运行中国家权力和社会力量的关系,使之共同作用,保证了广德军社仓的平稳运转。

总体而言,社仓创设后,充分发挥了其调节乡村贫富矛盾的作用。农民因社仓的救助不至于受高利贷及米价腾踊之害,遇到灾荒也不必完全依赖临时赈济,既有利于生活的改善,也有助于乡村社会的稳定。

三、宋代社仓实践对消除我国农村地区贫富差距的现实启示

在中国传统社会中,事实上一直受两种系统控制,其一为 “公”或 “官”系统,即代表国家的乡村行政组织;其二为 “私”或 “民”系统,即各类民间社会组织。两大系统相互影响、相互渗透,其力量对比始终处于不断变化之中。[4]甚至有学者认为:“传统中国农村社会的所有实体性和非实体性的组织都可以被视为乡族组织,每一个社会成员都在乡族网络的控制之中,并且只有在这一网络中才能确定自己的社会身份和社会地位。国家权力对 (乡村)社会的控制,实际上也就是 ‘公’和 ‘私’两大系统相互冲突又相互利用的互动过程。”[9]同样,在宋代,虽然国家通过乡、管、耆、都保等行政组织深入到基础社会,但由于宋廷施政偏重于征发赋役和维持治安,这就给民间组织留下活动空间,从而形成了宋代乡村社会控制中的二元组织系统。宋代 “社仓”实践,实际是传统中国乡村社会控制体制下解决矛盾和冲突的一种有益尝试。而 “社仓之设,对于安定农村生活,敦睦社会风俗,巩固地方组织,增进民众情感,皆有无比功效。且社仓为地方公益事业,由地方父老主其事,官司不予过问,尤能促进民智,培养人民的自治能力,故社仓制度的发达,是乡治的基础,假若南宋全境内各乡都皆普遍建立社仓,长期推行,无疑地我国地方自治的实现,那就要提前数百年了”。[10]

正如上文所述,随着我国经济的飞速发展,社会格局包括农村内部格局也呈现出急剧的变化,虽然政府通过各种经济社会手段化解在快速变化的社会中形成的乡村内部矛盾包括贫富差距,并且取得了一定的效果,但总体而言,上述各种措施并没有真正成为解决农村内部矛盾的有效手段。那么造成这种结局的根源在哪里呢?对此学界认识不一。笔者认为,从根本上而言,这与我们没有从根源上根本解决上述二元化的社会格局有关 (虽然在毛泽东时代曾经有过政权深入乡村的积极尝试,但仍然没有根本实现)。在目前的农村社会控制中,仍然表现为政府控制与乡民自治 (现代家庭维系较传统更加薄弱)的二元化管理制度;仍然表现为政府试图进入乡村治理但不够成功,而乡村自治仍然没有发展起来的现状,这导致了现在我国乡村社会的控制,事实上进入一定的盲区。在这样的背景下,乡村内部的“豪势”群体,就成为填补政府、甚至取代或扭曲政府在乡村治理的重要力量。然而,目前我们对这种 “豪势”群体又缺乏引导和有效管理,这样历史一再证明的以强凌弱的现象,强者更强、弱者恒弱的结局就成为必然。那么如何解决呢?笔者认为,寻找一个在强调集体的保守主义与突出个人自由之间的平衡点,就成为处理个人与社会关系的第三选择。这种第三选择,就是社群主义。社群主义,强调在处理个人与社会的关系中,通过个人自治的联合形成一个以社会群体利益优先的发展模式。而宋代 “社仓”实践虽然是封建时代的产物,但它确以儒家特有的普适性早早地散发出社群主义的光芒。它的实践为我们化解现代乡村内部贫富差距提供了基本的思路。对此笔者认为至少可以包含以下几点:

第一,突出乡村内部全体成员的主动性和互助性。通过其内部成员之间带有互助和自助性质的制度构建来实现乡村内部贫富差异的抹平。

第二,强化政府的引导者身份。通过将引导创建乡村自助及互助团体作为乡级政府的责任,提升这种机制在乡村普及的速度,并通过政府的信用提升乡民对这种机制的参与积极性。

第三,要淡化政府的干预色彩,将真正的事务运行权交乡村自助群体,由其通过自治选举决定事务管理人。这一方面培养乡民的自我意识,另一面培养乡民的民主意识。

第四,加强乡村自助群体的自我监督和政府外部的监督。使得事务运行处在乡民自我控制之中,并通过政府的监督防止这种自治群体管理层营私舞弊,中饱私囊。

当然,在上述 “社仓”经验的基础上,我们应当通过融入现代民主政治、社会本位、社会责任理念等新的政治和治理方式,实行乡民的平等富裕,完成我们 “富民”的伟大目标。

[1]李昌平.警惕合作社的泡沫 [J].改革内参,2009(33):1.

[2]梁庚尧.南宋农村经济 [M].台北:联经出版事业公司,1984:257.

[3]隋书 [M].北京:国家图书馆出版社,2006:24.

[4]谭景玉.宋代乡村组织研究 [M].济南:山东大学出版社,2010:243,245,244,259,261,464.

[5]朱熹.朱熹集 [M].成都:四川教育出版社,1996:77,99.

[6]永乐大典 [M].北京:大众文艺出版社.2009:751,7510.

[7]文献通考 [M].北京:中华书局,1986:21.

[8]徐松.宋会要辑稿 [M].上海:上海人民出版社,2008:6250.

[9]傅依凌.中国传统社会——多元的结构 [J].中国社会经济史研究,1988(3):25.

[10]王德毅.宋代灾荒的救济政策 [M].台北:中国学术著作奖助委员会,1970:55.

Regulation of Rural Wealth Gap——Enlightenment of"Rural Autonomy Relief Store"of Sung Dynasty

ZHANG Wen-jiang

(LawDepartment,TaiyuanScience&TechnologyUniversity,TaiyuanShanxi030024,China)

Through social surveys to current wealth gap within rural society by quantitative comparison,the paper makes out a serious gap within villages in our country;on this basis,through qualitative analysis,the paper holds that our current enriching policies have caused significant distortions in the implementation process.In order to provide measures to solve rural wealth gap,the paper analysis Practice and Reform of"Rural autonomy Relief Store"of the Sung Dynasty,hope to seek Autonomy of local people and the value of modern communitarianism,and provides basic idea to resolve the wealth gap of the modern country.

Rural society;Wealth gap;Rural autonomy relief store;Communitarianism

G642.0

A

1671-816X (2011)01-0010-06

(编辑:程俐萍)

2010-12-20

张文江 (1976-),男 (汉),山西太原人,讲师,博士研究生,主要从事法律制度史、商事法律制度方面的研究。