结核病专业人员及密切接触者结核潜伏感染的研究

张忠顺 楼海 肖和平

(同济大学附属上海市肺科医院/上海市结核病[肺] 重点实验室/同济大学医学院 上海 200433)

结核菌素皮肤试验(TST)作为结核分枝杆菌潜伏感染(LTBI)的诊断方法已近一个世纪,但该方法存在许多不足之处,如对于卡介苗(BCG)接种过的人和NTM感染者其特异性不高,对于免疫抑制者其敏感性也不高[1]。近年来采用酶联免疫吸附测定(ELISA)或酶联免疫斑点(ELISPOT)法定量检测受检者全血或外周血单个核细胞(PBMC)对结核分枝杆菌特异抗原的IFN-γ释放反应,已被多个国家的FDA批准应用于结核菌潜伏感染的诊断[2-3],国内外的许多研究也表明其对于结核分枝杆菌潜伏感染的诊断具有很高的敏感性和特异性,同时也得到越来越多同行者的肯定[4-7]。为此,本研究通过IFN-γ释放试验(IGRA)来了解我院结核病专业人员及密切接触者的结核分枝杆菌潜伏感染情况,为结核病防治部门的专业人员制定相关有效的保护政策和措施提供有力依据。

1 材料和方法

1.1 研究对象 所选对象均经影像学、临床表现排除活动性结核病变。

1.1.1 结核病专业人员组128例(其中医生60例,护士68例),结核病专业人员组为上海市肺科医院结核科住院病房的专业人员,年龄20~50岁,结核科工作年限6个月~18年,平均3.8年,中位年限3年;同时根据与结核患者暴露程度及时间分成2组:工作年限<3年的结核病专业人员组和工作年限≥3年的结核病专业人员组。

1.1.2 病人家属密切接触组60例,病人家属密切接触组为长期陪护在反复菌阳患者身边的家属,年龄23~56岁,陪护年限2年~10年,平均4.6年。

1.1.3 非密切接触组40例。非密切接触组为排除与结核病患者有密切接触的健康医学生,且均无陈旧性结核病病灶,年龄20~30岁。

由于IGRA用于诊断儿童结核病尚有争议,本研究选取受试者年龄均大于15岁,白细胞水平均无明显下降(>4×109/L),同时无艾滋病病毒(HIV)感染、妊娠、使用免疫抑制剂或增强剂、严重肝肾功能衰竭史。

1.2 仪器和试剂 ESCO二级生物安全柜,36℃,5%CO2,90%湿度培养箱,γ-干扰素释放试验试剂盒:T-SPOT.TB(Oxford Immunotec,Abingdon,UK)(即结核感染T细胞斑点检测试剂盒,由上海复星长征公司提供)。

1.3 方法

1.3.1 收集血液 肝素抗凝管收集外周静脉血3~4ml,收集之后立刻颠倒5~10次,18~25℃存放。

1.3.2 外周血单个核细胞分离将3ml血液与3ml预热的AIM-V混匀,1 600g,18℃,离心28min;用吸管吸起白细胞层,加人预温培养基AIM-V至10ml离心600g,7min;弃去上清,加 AIM-V 至10ml,离心350g,7min,弃去上清,将沉淀悬浮于0.5ml AIM-V中;取少量细胞计数,调整细胞浓度在2.0×109/L~3.0×109/L。

1.3.3 体外ELISPOT方法检测γ-干扰素分泌性T淋巴细胞 (1)检测过程:分别加入50μl培养基(阴性控制)、阳性控制、结核菌特异抗原A和B于对应的检测孔,每孔加入100μl细胞悬液,于36℃,5%CO2,90%湿度培养箱3孵浴20~24h,PBS洗饭4次。加入50μl工作酶复合物溶液于每个孔中,5℃孵浴60min,200μl PBS洗板4次,加入50μl BCIP/NBT底物溶液至各个检测孔中,室温放置7min,蒸馏水洗涤各孔。干燥后观察各孔。(2)结果判定标准:阴性对照斑点数为0~5个,A或B孔计数—阴性孔计数≥6,结果判断为阳性;如果阴性对照斑点数≥6,A或B孔斑点数≥2倍阴性孔斑点数判定为阳性;如果A、B孔计数不够,且阳性对照反应良好,则为阴性。

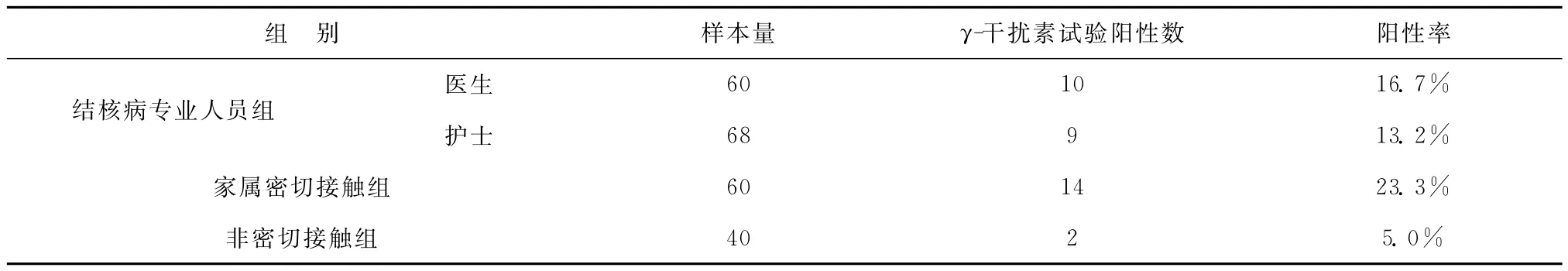

表1 各组IGRA阳性率比较

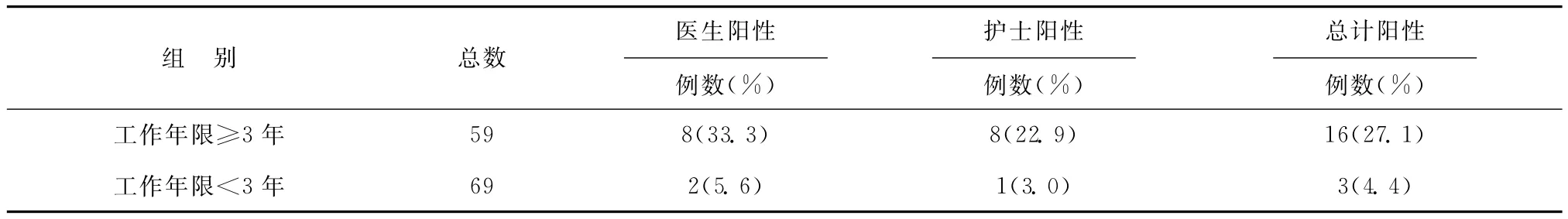

表2 结核病专业人员IGRA阳性结果

1.4 统计学处理 应用SPSS13.0统计软件进行数据统计处理,计数资料组间比较采用χ2检验,P<0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 各组IGRA结果 表1。结核病专业人员组总的阳性率为14.8%(19/128)高于非密切接触组的5.0%(2/40),但2者差异并无统计学意义;家属密切接触组的阳性率为23.3%(14/60)高于非密切接触组的5.0%,2组比较差异有统计学意义(χ2=6.002,P=0.023);以密切接触为暴露因素和非密切接触组比较,其RR值及95%CI分别为4.67(1.12~19.43)。同时家属密切接触者阳性率高于结核病专业人员组的阳性率,但2者比较无统计学意义。结核病专业人员组中医生的阳性率16.7%(10/60)和护士的阳性率13.2%(9/68)分别与非密切接触组比较差异无统计学意义,但都有不同程度的升高。结核病专业人员组中PPD总的阳性率高达87.5%(112/128)。

2.2 工作年限≥3年的结核病专业人员阳性结果分布情况 表2。结核病专业人员中工作年限≥3年的医生有24例、护士有35例。其总的IGRA阳性率为27.1%(16/59),其中医生33.3%(8/24)高于护士 22.9%(8/35),亦高于家属密切接触组23.3%(14/60)。工作年限≥3年的结核病专业人员总的IGRA阳性率27.1%(16/59)较非密切接触组5.0%(2/40)明显高,2组比较差异有统计学意义(χ2=7.840,P=0.007);以工作年限≥3年的结核病专业人员组和非密切接触组比较,其RR值及95%CI分别为5.42(1.32~22.31);工作年限<3年者,其总的阳性率为4.4%,与非密切接触者相仿。我们对结核病专业人员进行了4个月随访,未发现阳性者转阴,也未发现活动性肺结核的征象。

3 讨论

结核病专业人员常年处在结核分枝杆菌传染的高发区域,其潜在感染的危险性一直是我们需要了解和关心的,其客观具体的结核潜伏感染率是制定相关保护政策和措施的有力依据之一。临床通常以PPD强阳性或近期由阴性转为阳性,而无临床结核病证据者判断为潜伏感染,但在像我国高卡介苗接种率和结核病高发的国家,其TST皮肤试验存在很高的假阳性和假阴性[8-9]。本试验中结核病专业人员组中PPD总的阳性率高达87.5%(112/128)也证实了这一点。近年来新出现了1种IFN-γ释放试验,其通过酶联免疫吸附法(ELISA)或者酶联免疫斑点法(ELISPOT)检测T细胞对早期分泌靶抗原6(ESAT-6)和培养分泌蛋白10(CFP-10)的免疫反应来判断是否存在结核分枝杆菌的感染。这2种蛋白具有高度菌株特异性,在BCG和大多数其他非结核分枝杆菌包括鸟胞内分枝杆菌中都不存在,国外资料报道其检测结核分枝杆菌感染的敏感性达85%~90%,特.性 达 91% ~96%[3,10]。.种IGRA的试剂盒的出现,为我们本次研究了解结核病专业人员的结核潜伏感染率提供了一种可靠的检测手段。

本研究证实,结核病专业人员组和家属密切接触组的γ-干扰素试验阳性率均高于非密切接触组的阳性率。尤其是家属密切接触者,其阳性率高达23.3%(14/60),与非密切接触组5.0%(2/40)比较,2者差异有统计学意义,其受结核分枝杆菌感染的危险性是非密切接触者的4.67倍,说明家属密切接触者受结核分枝杆菌感染的危险性是相当高的。同时家属密切接触者的阳性率高于结核病专业人员的14.8%(19/128)。究其原因可归纳为2个方面:一是在本试验中,家属密切接触组选取的是长期陪护在反复菌阳患者身边的家属,其平均陪护时间为4.6年。而这些患者大部分是耐药者,其疗程长、痰菌阳性易反复,决定了家属必需对其给予长期耐心而细致地服侍。这样就进一步增加了其被传染的可能性[11]。二是结核病专业人员毕竟经过专业的教育和培训,对结核病的传染性具有一定的防范意识,以及受工作年限不同等因素的影响,其总的结核潜伏感染率较家属密切接触者低。但由于常年处在菌阳率较高的环境中,其结核潜伏感染率又较非密切接触者明显为高。

分析结核病专业人员阳性结果分布可知,工作年限≥3年的结核病专业人员,其潜伏感染率高达27.1%(16/59),较非密切接触组5.0%(2/40)明显高,2者比较差异有统计学意义;工作年限≥3年的结核病专业人员感染结核分枝杆菌的相对危险度是非密切接触者的5.42倍。而工作年限<3年的结核病专业人员总的阳性率为4.4%,与非密切接触者相仿。说明结核病专业人员人员受结核分枝杆菌潜伏感染的危险性与接触时间成正比。同时工作年限≥3年的医生的阳性率更是高达33.3%(8/24),高于家属密切接触组的23.3%。原因可能有二:一是在结核病房内,大部分是结核分枝杆菌活动性很强的耐药肺结核患者和未使用抗结核药的初治患者,他们的传染性都是很强的而且菌种多样,同时工作年限≥3年的医生绝大部分又担任着结核门诊的诊治任务。因此这些结核病专业人员长期与患者近距离接触,其被感染的可能性必然会加大[11]。较之家属密切接触者,他们被侵犯的菌种单一,使用抗结核药物后结核分枝杆菌的毒性和传染性可以得到很好的消弱,其潜伏感染率必然较工作年限≥3年的结核病专业人员低。二是在如此高浓度结核分枝杆菌的环境中,依据 WHO的要求,结核病房相对来讲应是个封闭的负压环境,而且应具备其他相应的硬件防范措施。但在发达国家实施这样的结核病防范规范,预防一个职业性结核患者要花费数百万美元[12]。因此在我国及大多数低收入国家这一点是很难做到,大部分结核病房与一般的普通病房没有太大的区别[13]。硬件防护措施的不到位进一步增加了结核病专业人员被结核菌感染的危险性。

结核分枝杆菌潜伏感染者是发生结核病的高危人群,且结核病专业人员又处在抗击结核病的第一线,因此目前我国结核病专业人员潜伏感染的严重性应引起我们的高度重视。加强对结核病专业人员的自身防范已刻不容缓。在对结核病专业人员自身防范知识宣传和培训的同时,应加强对结核病房消毒和隔离硬件设施的投入,这也是切断结核病院内感染传染链的重要一环[6]。本研究中结核病专业人员被结核分枝杆菌感染的比率较之西方发达国家报道[7,14]的明显为高,进一步说明了目前我们对结核病专业人员的防范措施存在着很大的不足。尤其是在今天我国这种高耐药结核病(MDR-TB和XDRTB)快速蔓延的形势下,其对结核病专业人员和患者的危害性将更大,因此及时而有效地对其防范政策和措施作出相应的调整和补充,健全适合我们自己的结核病职业生物安全防范规范就显得尤为重要。

[1] Alvarez-León EE,Espinosa-Vega E,Santana-Rodríguez E,Molina-Cabrillana JM,Pérez-Arellano JL,Caminero JA,Serrano-Aguilar P.Screening for tuberculosis infection in Spanish healthcare workers:Comparison of the QuantiFERON-TB gold intube test with the tuberculin skin test[J] .Infect Control Hosp Epidemiol,2009,30(9):876-883.

[2] Mazurek GH,Jereb J,Lobue P,Iademarco MF,Metchock B,Vernon A.Guidelines for using the QuantiFERON-TB Gold test for detecting Mycobacterium tuberculosis infection,United States[J] .MMWR Recomm Rep,2005,54(RR-15):49-55.

[3] Lalvani A.Diagnosing tuberculosis infection in the 21st century:new tools to tackle an old enemy[J] .Chest.2007,131(6):1898-1906.

[4] Oxlade O,Schwartzman K,Menzies D.Interferon-gamma release assays and TB screening in high-income countries:a costeffectiveness analysis[J] .Int J Tuberc Lung Dis.2007,11(1):16-26.

[5] 刘一,张波,王安生,高和,纪树国.外周血单核细胞γ干扰素分泌反应在涂阴肺结核诊断中的意义[J] .中华结核和呼吸杂志,2007,30(4):304-305.

[6] Pollock NR,Campos-Neto A,Kashino S,Napolitano D,Behar SM,Shin D,Sloutsky A,Joshi S,Guillet J,Wong M,Nardell E.Discordant QuantiFERON-TB Gold test results among US healthcare workers with increased risk of latent tuberculosis infection:aproblem or solution?[J] .Infect Control Hosp Epidemiol.2008,29(9):878-886.

[7] Vinton P,Mihrshahi S,Johnson P,Jenkin GA,Jolley D,Biggs BA.Comparison of QuantiFERON-TB Gold In-Tube Test and tuberculin skin test for identification of latent Mycobacterium tuberculosis infection in healthcare staff and association between positive test results and known risk factors for infection[J] .Infect Control Hosp Epidemiol.2009,30(3):215-221.

[8] 谢莉,马玙,高微微,李传友,张宗德,陈效友,古书香,邢爱英,郑素华,刘忠泉,陈曦,韩喜琴.抗原刺激后外周血单个和细胞γ干扰素释放反应在结核分枝杆菌感染及结核病诊断中的意义[J] .中华结核和呼吸杂志,2005,28(8):545-549.

[9] 陈献雄,杨倩婷,徐六妹,朱秀云,廖明凤,陈心春.采用干扰素释放反应试验和PPD皮试对深圳市高校学生结核分枝杆菌潜伏感染筛查的研究[J] .临床肺科杂志,2009,14(6):737-738.

[10] Hougardy JM,Schepers K,Place S,Drowart A,Lechevin V,Verscheure V,Debrie AS,Doherty TM,Van Vooren JP,Locht C,Mascart F.Heparin-binding-hemagglutinin-induced IFN-gamma release as a diagnostic tool for latent tuberculosis[J] .PLoS One,2007,3;2(10):e926.

[11] Lalvani A,Pathan AA,Durkan H,Wilkinson KA,Whelan A,Deeks JJ,Reece WH,Latif M,Pasvol G,Hill AV.Enhanced contact tracing and spatial tracking of Mycobacterium tuberculosis infection by enumeration of antigen-specific T cells[J] .Lancet,2001,357(9273):2017-2021.

[12] Tan LH,Kamarulzaman.Preventing tuberculosis in healthcare workers of the radiology department:a Malaysian perspective[J] .Biomedical Imaging and Intervention Journal,2006,2(1):3.

[13] Joshi R,Reingold AL,Menzies D,Pai M.Tuberculosis among health-care workers in low-and middle-income countries:a systematic review[J] .PLoS Med,2006,3(12):e494.

[14] Jo KW,Woo JH,Hong Y,Choi CM,Oh YM,Lee SD,Kim WS,Kim DS,Kim WD,Shim TS.Incidence of tuberculosis among health care workers at a private university hospital in South Korea[J] .Int J Tuberc Lung Dis,2008,12(4):436-40.