大同地区一次强寒潮天气过程的诊断分析

杨淑华,杜美玲,李效良,王丽丽,李腊平

(1.山西省大同市气象局,山西 大同037010;2.山西省灵丘县气象局,山西 灵丘034400;3.山西省怀仁县气象局,山西 怀仁038300)

2008年12月19~21日大同地区出现了一次强寒潮天气过程,过程降温均超过了9℃,8个站中有3个站的降温幅度达到了18.6℃,3个站的降温幅度超过了13.5℃,2个站降温幅度超过了9.3℃,降温幅度之大是不常见的。寒潮是一种大规模强冷空气爆发的天气过程。其主要特点是剧烈降温和大风,给工农业生产带来极其不利影响。为此,气象工作者从20世纪50年代中期开始就从不同角度研究此种天气的特点。闫小利[1]等分析发现:乌拉尔山阻塞高压与亚洲上空的极涡异常增强是强寒潮的行星尺度系统;徐凤梅[2]等用经验指标预报认为欧洲中心数值预报产品中的850hpa温度预报对降温幅度和最低气温的预报有很好的指示作用;陈豫英[3]等研究认为,寒潮的产生是在前期强烈升温的基础上,有强冷空气向南侵袭造成的。本文从物理量场出发,研究寒潮来临前各因子的变化特点,找出预报着眼点。

1 天气系统分析

1.1 高空环流形势演变

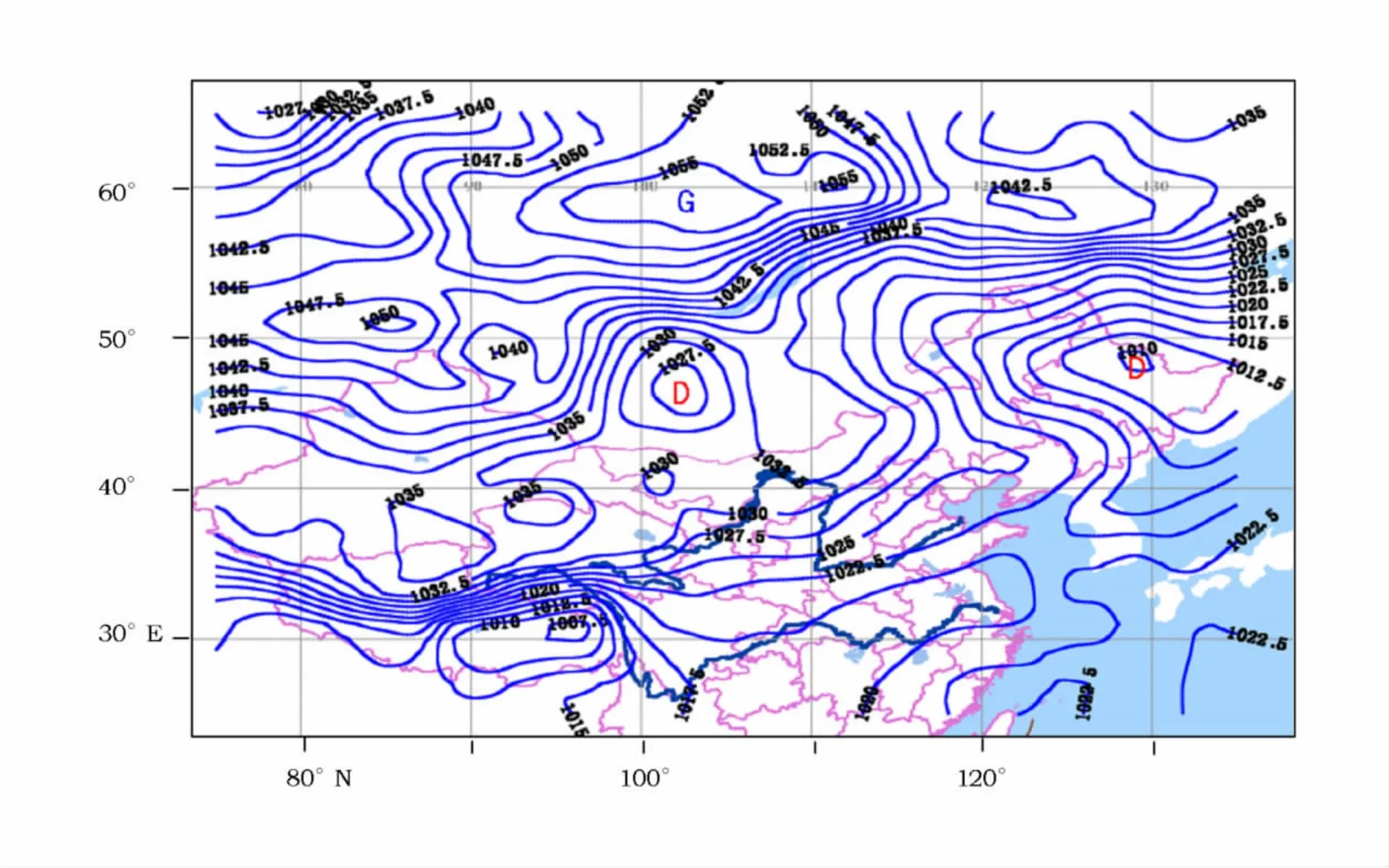

12月16日20时(图略)在北冰洋附近有一个强大的暖高压脊,脊前存在着东北风和西北风的切变,导致了横槽的形成。由于高压脊形成于高纬度地区,接近于西伯利亚海的冷空气源地,高压脊前的冷空气既强又稳定,不断引导冷空气在贝加尔湖附近的横槽内聚积,汇成一股极寒冷的冷空气。横槽形成后不断东南移,到19日08时(图1)在欧亚中高纬度形成稳定的一脊一槽型,脊线位于80°E附近,巴湖北部到新西伯利亚为一阻塞高压,中心高度达556dagpm,伴有-28℃的暖中心,且温度场落后高度场,高脊后部的暖平流利于高脊的维持和发展。在贝加尔湖以东有一低压,中心高度为496dagpm,并有-48℃冷中心配合。由于阻塞高压的存在,阻挡了冷空气的大规模东移南下,使来自极地的冷空气不断堆积加强[4]。到19日20时(图略)亚欧大陆经向环流加强,新疆高压脊向北发展的过程中和东移的乌山高压脊合并,脊前等高线呈南北向,脊振幅大于20个纬距。20日08时(图略),西伯利压高压脊继续向北发展,脊振幅近30个纬距,脊前为跨越30多个经距的偏北强风带,脊前横槽大幅南压,槽底南伸到50°N,并在52°N、108°E附近有-52℃冷中心配合。大同地区处在强锋区和强急流区控制之下,来自西伯利亚海的冷空气沿脊前大举南下,由于高空锋区南压,引导地面冷空气扩散南下,形成有利于寒潮降温天气的大尺度背景。而高空槽后冷平流的不断下传,又是大风、降温天气维持的机制。

图1 2008-12-19-08 500hPa高度场 (粗线,单位:dagpm)和温度场(细线,单位:℃)Fig.1 500hpa Height field(heavy line,unit:dagpm)and temperature field(fine line,unit:℃ )at 2008-12-19T08:00

1.2 地面环流形势演变

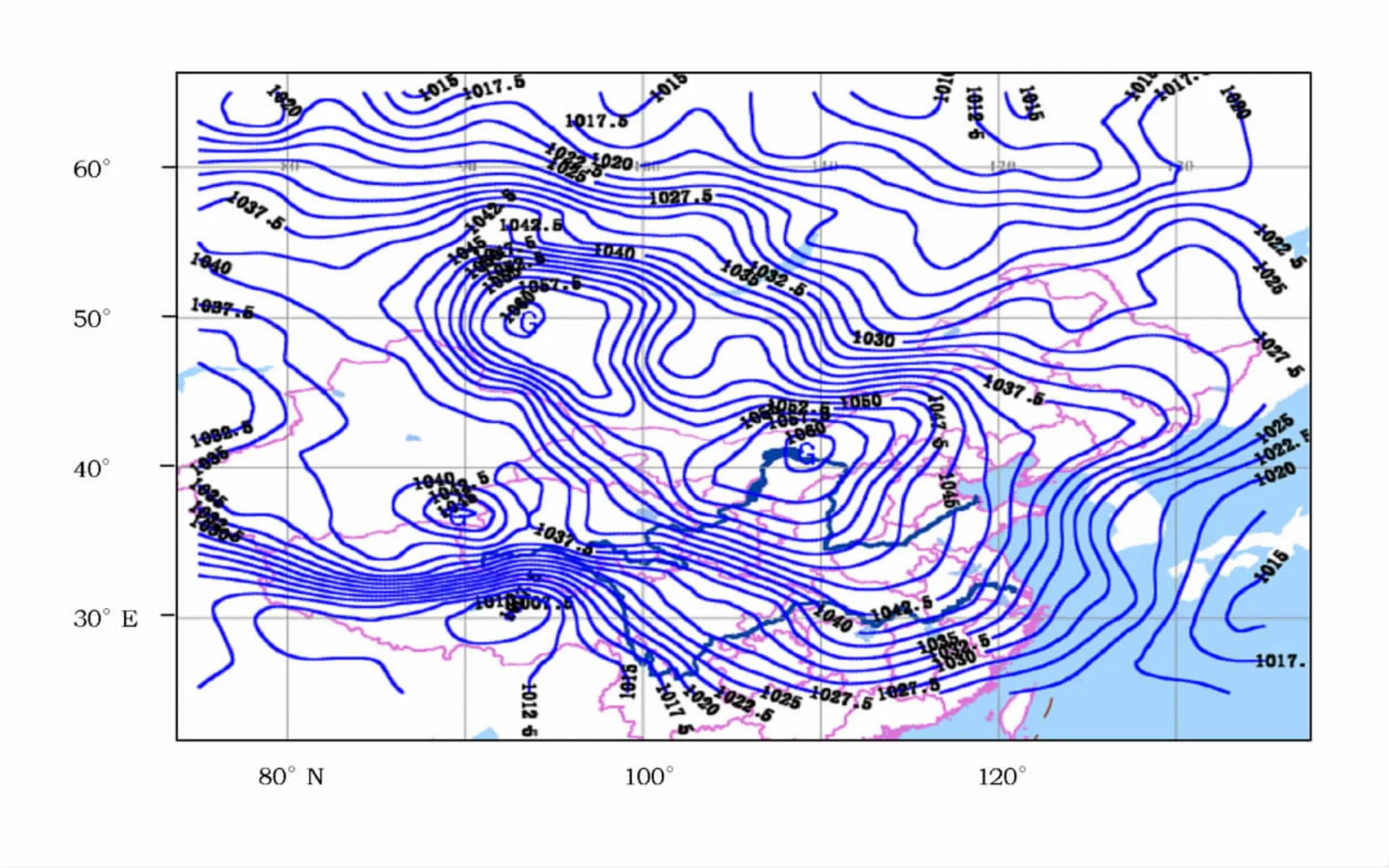

12月18日08时(图略)在贝加尔湖到河套地区形成了一个中心强度为1007.5hPa的低压带,在低压带的西部和西北部各有一个中心强度为1042.5hPa和1037.5hPa的冷高压,冷暖空气在贝加尔湖到新疆北部形成了强烈的锋区。到12月19日08时低压带向东南移动到东北地区,强度不变,其西部和西北部的冷高压在东南移的过程中强度加强为1050.0hPa和1052.5hPa,此时大同地区位于低压带后部冷高压的前部。到12月19日20时(图2)在贝加尔湖西北部地区的冷高压继续加深,中心位于57.5°N、100°E,强度达1055hPa。20日20时(图3)冷高压继续东移南压,等压线加密,在40°~50°N、105°~115°E 区域内有13 条等压线,锋后+△P3最大值为+6.9hPa,从而造成大同地区出现了大风天气,气温剧烈下降。21日20时(图4)冷高压控制河套地区,中心强度达1060hPa,到达了强寒潮的标准[5]。

图2 2008-12-19-20时地面环流形势图/hPaFig.2 Surface circulation prog chart(unit:hPa)at 2008-12-19T20:00

图3 2008-12-20-20时地面环流形势图/hPaFig.3 Surface circulation prog chart(unit:hPa)at 2008-12-20T20:00

图4 2008-12-21-20时地面环流形势图/hPaFig.4 Surface circulation prog chart(unit:hPa)at 2008-12-21T20:00

2 物理量场诊断分析

2.1 涡度场分析

表1为19~21日冷高压的位置与相对应的涡度值,可见12月19日20时各层水平涡度场上,在贝加尔湖地区均由正涡度值控制,最大中心值达66×10-6s-1,对应地面冷高压前沿。12月20日20时各层水平涡度场上,正涡度值东移南压到河套地区,河套地区由正涡度值控制,最大中心值达89×10-6s-1,表明冷高压已经移到河套地区,河套地区对应地面冷高压前沿,且冷高压中心加强到1060hpa。从低层到高层的正涡度表明整层都有辐合上升运动,辐合上升运动使低层气温下降,为强降温天气提供动力强迫机制,是大风、降温天气形成的动力条件。到21日20时,河套地区中低层已处于负涡度范围,中心值为-28×10-6s-1,中低层负涡度表明低层有辐散下沉运动,此时接近地面冷高压中心,降温最剧烈。在寒潮爆发前后,水平涡度极大值中心由强到弱的变化特征表明地面冷空气和高空正涡度在寒潮天气中的相互作用和影响[6]。

2.2 垂直速度场分析

12月19日20时从100hpa到1000hPa垂直速度场上(图5),40°~50°E地区均由正速度场控制,中心达25×10-2Pa·s-1,即下沉气流明显,由于动量下传作用的结果,在低层冷锋后部,气流下沉将高空的冷空气带至地面导致寒潮爆发。

2.3 温度平流分布特征

在降温过程的前六天,除17日有弱冷空气影响外,其他时间大同地区都受暖平流控制持续升温,这个结论和其它地区的寒潮发生原因相同[7~13]。

从14~18日(17日除外)700hPa温度平流场(图略)可知,在寒潮发生前,大同地区长时间维持暖平流,18日20时暖平流正好位于槽前暖锋锋区内,中心值达86×10-5℃·s-1,而槽后贝湖地区有较强的冷平流,中心值达-20×10-5℃·s-1,这种冷暖平流的显著差异有利于低槽的继续加深,到19日08时,大同地区被冷平流所占据,700hPa温度平流场形成了一个-251×10-5℃·s-1的闭合中心,这表明冷平流经下沉运动扩展到低层,加强了近地层冷高压势力,对强降温和低温的持续起重要作用。

表1 19~21日冷高压位置与相对应涡度值/10-6 s-1Table 1 Cold high position and relative vorticity value from 19to 20(vorticity unit:10-6 s-1)

图5 2008-12-19-20Omega(单位:25×10-3 Pa·s-1)沿110°E径向垂直剖面图Fig.5 Latitude-height cross section of Omega(unit:25×10-3 Pa·s-1)along 110°E on 2008-12-19T20:00

3 结论与讨论

(1)造成这次寒潮天气的冷空气主体是西伯利亚冷空气经蒙古、内蒙古中部入侵山西造成的,经此条路径南下的冷空气是大同地区主要的冷空气活动路径,也是给大同带来强降温的冷空气路径。

(2)造成这次寒潮的冷空气强度强,其主要表现是关键区45~57°N、90~115°E内,500hpa有-52℃、700hpa有-39℃的冷温度中心。乌拉尔山地区的高压脊经向度较大,在20个纬距以上,这样的基本特征对我们今后做好寒潮天气预测有比较好的参考价值。

(3)地面低压带的东移及地面冷高压中心强度达到1052.0hPa是寒潮爆发南下的必要条件。根据对近10年来大同地区寒潮天气的研究可知,当地面冷高压中心强度达到1045hpa以上时均出现强寒潮天气,可以作为寒潮预报的重要因子。

(4)从涡度场看,低层到高层都为正涡度表明整层都有辐合上升运动,辐合上升运动使低层气温下降,为强降温天气提供动力强迫机制,是大风、降温天气形成的动力条件;从垂直速度场看,低层到高层都为下沉气流,可将高空的冷空气带至地面导致寒潮爆发;从温度平流场看,寒潮爆发前长时间维持暖平流,升温明显,强冷平流到来后,因冷暖平流的显著差异有利于低槽的继续加深,冷平流经下沉运动扩展到低层,加强了近地层冷高压势力,对强降温和低温的持续起重要作用。因而,低层为正涡度、从底层到高层均为正速度、前期地面升温且升温明显都是预报寒潮天气的重要因子。

(5)本次寒潮过程欧洲数值预报产品提前3d做出了较准确的预报,在寒潮天气到来前若结合本地温度实况,对数值预报产品进行订正,也是准确预报这类天气的有效方法。

[1]闫小利,余锦华,刘 谦,等.河南省一次强寒潮天气诊断分析[J].气象与环境科学,2008,31(1):60-65.

[2]徐凤梅,刘 敏.用经验指标与数值产品结合制作寒潮天气预报[J].河南气象,2006(4):31-32.

[3]陈豫英,陈楠,邵建,等.2008年12月两次寒潮天气对比分析[J].气象,2009,35(11):29-38.

[4]侯明全,宁志谦.陕西2005-03-10强寒潮天气过程分析[J].陕西气象,2006(4):9-12.

[5]周一鹤,施友功,王余初,等.山西天气预报手册[M].北京:气象出版社,1989:208-224.

[6]高玲,王永清,梁凤娟,等.河套地区一次寒潮天气的环流背景及成因[J].内蒙古气象,2006(4):21-23.

[7]杨宝玲,郑鹏徽,顾宁,等.宁夏石嘴山一次强寒潮天气诊断分析[J].宁夏工程技术,2009,8(4):310-316.

[8]买买提阿布都拉,刘海涛,王永莉,等.和田地区2006年春季一次区域性寒潮天气过程分析[J].沙漠与绿洲气象,2007,1(5):38-41.

[9]王丽,韦惠红,金琪,等.湖北省一次罕见寒潮天气过程气温陡降分析[J].气象,2006,32(9):71-76.

[10]董向红.2004年3月16日到18日寒潮天气过程分析[J].浙江气象,26(2):25-25.

[11]张华,杨彩云.一次大风型强寒潮天气过程分析[J].内蒙古气象,2007(2):17-18.

[12]周翠芳,张广平,杨海山.宁夏冬季寒潮天气过程对比分析[J].干旱气象,2009,27(2):142-147.

[13]刘兰,刘莉,郑新全,等.2009年2月11日新疆石河子寒潮天气分析[J].石河子科技,2009(6):31-35.