艾灸疗法加中药对青春期功能失调性子宫出血的疗效观察及护理

吴继萍

(上海中医药大学附属曙光医院,上海201203)

青春期功能失调性子宫出血(简称为青春期功血)是功能性子宫出血的一种,系内分泌失调引起异常子宫出血,月经初潮约1~2年左右,多属无排卵型功血,是青春期女性的常见病和多发病,且症状较重,反复发作[1]。中医研究将此病归属崩漏范畴。《景岳全书·妇人规》云:“崩漏不止,经乱之甚也。”指出崩漏属于月经病。《医宗金鉴》云:“妇人经行之后,淋漓不止,名日经漏。经血忽大下不止,名为经崩。”常继发贫血,严重者可出现失血性休克[2],影响学习和生活,给健康带来极大影响。我院妇科以艾灸疗法加中药治疗青春期功能失调性子宫出血,配合常规护理,收到了良好效果,现报告如下。

1 资料与方法

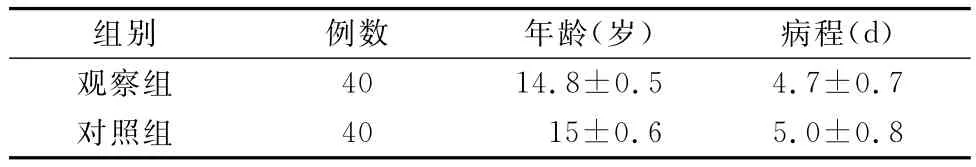

1.1 临床资料 根据便利抽样法,2009年7月~2010年12月底,收集我院妇科青春期功能失调性子宫出血80例住院病人,随机分为观察组(n=40)和对照组(n=40)。两组患者年龄、病程资料经统计学处理,差异无显著意义(P>0.05),具有可比性(表1)。

表1 两组一般资料比较(±s)

表1 两组一般资料比较(±s)

P>0.05

组别 例数 年龄(岁) 病程(d)观察组15±0.6 5.0±0.8 40 14.8±0.5 4.7±0.7对照组 40

1.2 方法

1.2.1 诊断依据 参照全国高等医药院校卫生部规划教材《妇产科学》[3]中的有关标准拟定。临床表现大多为周期稀发、经期长、经量多少不定或周期频发的不规则出血,但无阴道大出血史,经基础体温及内分泌测定等检查后,诊断为“青春期功能失调性子宫出血”。

1.2.2 纳入标准 年龄11~19岁。症见:(1)月经无周期可循;(2)经量多;或暴下如注,或量少淋漓不净,或二者交替;(3)肛查、盆腔B超检查,排除子宫附件器质性病变;(4)全身检查、凝血机制检查,排除全身出血性疾病;(5)病前3个月未接受激素治疗;(6)血红蛋白在80g/L以上。

1.2.3 排除标准 全部病例均经体格检查、B超检查及相关内分泌激素检查,以排除生殖系统器质性病变及血液病、全身性疾病所导致的子宫出血。

1.2.4 治疗方法 两组病人均予以常规护理及中药汤剂治疗。由我院妇科孙卓君教授自拟的中药方,主方由生地、地骨皮、旱莲草、白苟、玄参、淮山药、党参、当归、茜草和红花等组成,每日一帖,分3次温服,每次约20ml。观察组在此基础上,同时采用艾灸神阙穴、隐白(双)、百会穴,用艾条点燃一端,对准穴位,在距皮肤2~3cm处进行温和灸,直至所灸穴位的皮肤微红为止,以患者局部有温热感而无灼痛为度。每日2次,每次20~30min,3个月为一个疗程。

1.3 疗效评定

1.3.1 止血效果 显效:出血持续在7d以内,月经量正常;有效:出血持续7~10d,月经量较前减少;无效:出血持续>10d[4]。

1.3.2 疗效标准 参照国家中医药管理局制定的《中医病症诊断疗效标准》[5]拟定。治愈:经量、经期、周期恢复正常,3个月未反复;好转:经量、经期及周期虽恢复正常,但在3个月内复发;无效:治疗前后出血无改善。

1.4 统计学方法 所有数据用SPSS 12.0统计软件处理,两样本率的比较采用t、χ2检验,P<0.05为差异有显著意义。

2 结果

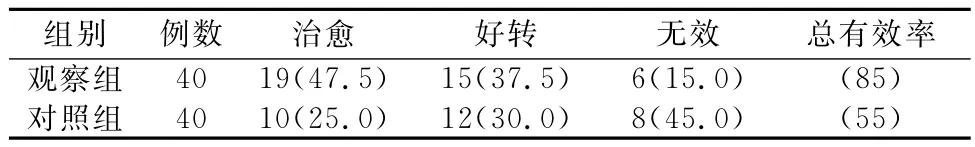

2.1 观察组患者中,总有效率达85%,对照组总有效率达55%,故观察组在疗效上优于对照组(P<0.05)(表2)。

表2 两组治疗效果比较 例(%)

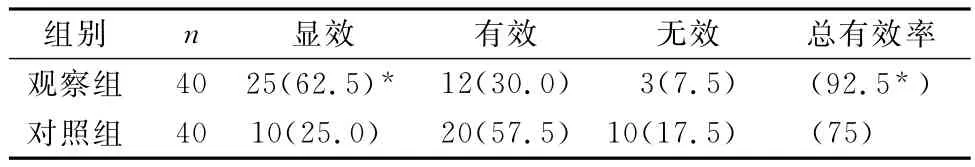

2.2 观察组患者中,止血效果显效的有25例,总有效率达92.5%;对照组患者中,显效的有10例,总有效率达75%,P<0.05(表3)。

表3 两组治疗后止血效果比较 例(%)

3 护理

3.1 一般护理

3.1.1 保持病室环境安静、整洁,空气新鲜,温湿度适宜,以利于病人休息。

3.1.2 加强情志调护,向病人及家属提供心理咨询,宣传卫生知识,消除病人对疾病的恐惧、紧张,稳定病人的情绪,使之配合治疗及护理。

3.1.3 出血期间,食物宜蒸煮,给予富含蛋白质、铁质及多种维生素的食物,如:鱼、肉、禽蛋及绿色蔬菜、新鲜水果,忌煎炸、刺激性食物。

3.1.4 出血期间应多休息,少活动,避免劳累。经量多时应绝对卧床休息,保持外阴清洁。每日用温水清洁外阴;勤换卫生垫及内裤。同时观察阴道出血量、质、气味及有无块状组织物排出。经期禁盆浴。

3.1.5 暴崩不止者,应密切观察病人的神志、血压、舌象、脉象变化,注意有无失血、亡阳先兆或症状。做好输液、输血等抢救准备。

3.1.6 恢复期应注意生活调摄,起居有常,避免重体力劳动。经期注意休息和保暖,不要涉水着凉。衣被淋湿,要及时更换。加强个人卫生,注意保持外阴清洁。

3.2 中医治疗注意事项

3.2.1 根据医嘱按时服用中药汤剂,药宜温服,同时观察服药后临床症状改善的情况,并记录之。

3.2.2 艾灸护理 要有“灸感”,注重“气至而有效”;要注意“灸量”,尤其是施灸时间的长短,要“适量适时而止”;艾灸燃烧时,应认真观察,防止艾灸脱落,以免灼伤皮肤或烧坏衣被等;艾灸完毕,被熄火后的艾条应装入小口瓶,防止复燃致火灾。密切注意施灸部位皮肤情况,以皮肤微红温热而无灼痛为度,尽量防止出现水疱。如灸后出现小水疱,无需处理,可自行吸收,如水疱较大,可用无菌注射器抽出泡内液体,覆盖无菌纱布,保持干燥,防止感染并注意用纱布清洁局部皮肤。冬季要注意保暖。

4 讨论

4.1 青春期功能失调性子宫出血辩证分析

4.1.1 现代医学认为,功能失调性子宫出血是由于调节生殖的神经内分泌机制失常引起的异常子宫出血、刺激或肥胖等遗传因素的影响,就可能引起下丘脑-垂体对雌激素的正反馈反应异常而导致功能失调性子宫出血[2]。

4.1.2 祖国医学认为,青春期功能失调性子宫出血属于中医“崩漏”之范畴。不规则的阴道出血,骤然大量增多者为“崩”,血量不多而淋漓不断者为“漏”,二者可以互相转化,久崩不止气血耗损必致“漏”;久漏不止,病势日进也将成“崩”[6]。究其致病机理,是青春期妇女各脏腑器官上尚未发育成熟,肾气应盛未盛,脾虚肾亏,统摄无权,封藏不固而成为崩漏,或因学习紧张,劳伤心肝乃至阴阳失衡,或因先天肾气不足,以肾水匮乏为主,水亏不能镇守相火,热伏冲任,扰动血海,乃至崩漏[7]。故崩漏的根源是肾虚;又出血量多日久,势必造成阴血亏虚,气随血脱,气虚无力摄血,又使经血流行散溢。

4.2 中医治疗的特点

4.2.1 艾灸是以艾绒为主制成艾炷或艾条,为一种火热疗法,局部施灸可通过经络腧穴的作用,具有温通经络、调和气血、温脾补肾、温经止血及回阳救逆的功效[8],是温热作用、药物作用与腧穴的特殊作用相结合而产生的一种“综合效应”[9]。此法不仅没有任何痛苦,而且温热舒适,直达深部,好像刺入一根热针,有非常特殊的传感作用。隐白是脾经的井穴,擅治血症,艾灸隐白,能激发脾经功能,使脾恢复统血之职。百会为督脉经穴,是膀胱经与督脉的交会穴,而膀胱经通过此穴“入络脑”,是督脉在头顶的俞穴,擅升提气血,灸百会使气血上升而不复下流。神阙穴为生命之根,先天之结蒂,后天之气舍,介于中下焦之间与脾胃肾相邻,又是肾间动气所处,它位于任脉,与督脉相表里,共同司管人体诸经之百脉,为经络之总枢,经气之会海,通过任、督、冲、带四脉而统属全身经络,内连五脏六腑、脑及胞宫。艾灸神阙穴能通过脐部经络的循行迅速达到病所,疏通经络,通达脏腑,扶正祛邪,调整阴阳,以达到健脾补肾、强肾调经之目的。

4.2.2 根据中医理论“阴虚阳搏谓之崩”而自拟的中药汤剂方,具有滋阴补肾,清热养血上崩之效。方中生地性凉而不寒,地骨皮性味甘寒。《本草纲目》谓其“善入血分,凡不因风寒而热,在精髓阴分者最宜”,故能泻肾水、清骨中之热;早莲草既具有 “入肾补阴”之功,又有凉血止血之效;白苟善和血敛阴柔肝。玄参滋补肾阴;诸药合用,重在滋水,使水足而火自平。淮山药味甘平,入肺、肾、脾三经,药性平和,补而不滞,可益肾气;加入党参,补益脾气,以固统摄之权,且根据药理研究,党参具有调节下丘脑-垂体-性脉功能,又有促血凝作用;当归养血活血;茜草化瘀止血;又因“漏久必瘀”,瘀血不去,则新血难安。经血,淋漓不尽,甚至可达数月之久,加红花活血祛瘀,再合以上诸药,能抑制和减少淤血的形成,使瘀去而血宁,血脉流畅,共奏滋阴与补血、止血同用[10]。塞流、澄源、复旧三者结合,“补中有攻,行中有补”,既扣西医之“病”,又合中医之“证”。

4.3 艾灸加中药对青春期功能性子宫出血的作用本研究表明,观察组有效率达85%,对照组有效率达55%,故观察组在疗效上优于对照组(P<0.05),两组比较差异有显著意义;观察组经期止血效果总有效率为92.5%,而对照组总有效率为75%,观察组较对照组疗效好,P<0.05,差异有显著意义。由此可见,青春期功能性子宫出血主要是以中枢成熟缺陷为主,下丘脑-垂体-卵巢轴功能不协调、不平衡,同祖国医学的肾-天癸-冲任胞宫生殖生理轴的失衡相吻合,而用艾灸配合中药,旨在“从调理脏腑入手”、着眼于疾病的“本”、兼顾疾病的“标”、“标本兼顾”,调节脾肾功能,健全中枢缺陷,补其不足,去其有余,调节内分泌,使之阴阳平衡,达到治疗该病的目的。

[1]赵宝恒,张洋,王春峰,等.中西医结合治疗青春期功血37例[J].中国中医急症,2008,17(5):693-694.

[2]夏海鸥.妇产科护理学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2005:216-217.

[3]乐杰.妇产科学[M].第6版.北京:人民卫生出版社,2005:330.

[4]胡丹琦.中西医结合治疗功能性子宫出血疗效观察[J].中国当代医药,2010,17(17):97-101.

[5]郑筱萸.中药(新药)临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2005:243.

[6]黄若光.功能性子宫出血中西医结合关键与剖析[J].中国中医药信息杂志,2006,13(1):156.

[7]吴霞.实用中医护理[M].北京:中国中医药出版社,2004:392-395.

[8]吴霞,王灵台.实用中医护理指南[M].上海:上海中医药大学出版社,1993:247.

[9]吴焕淦,刘立公,陈跃来,等.灸法的继承与创新[J].上海针灸杂志,2007,26(12):40-41.

[10]周阿高.中医学[M].上海:上海科技出版社,2006:123-133.