CT引导下射频温控热凝术治疗三叉神经痛102例体会

王瑞松 芮 利 吴 睿

三叉神经痛系三叉神经分布区内反复发作阵发性剧痛的一种疾病,原因不明。多发于中老年人,是一种较痛苦且严重的常见病[1]。常见的治疗方法有:药物、外周神经甘油注射、针灸、封闭、理疗及三叉神经撕脱术等[2、3]。这些方法简便易行,但疗效不能持久,多在6月-2年内复发,不能彻底解除患者痛苦。采用外科手术行颅内三叉神经感觉根切断术及微血管减压术,疗效较好,但手术复杂,具有一定的危险性。自20世纪60年代起,国外将一种新型疗法—射频温控热凝术应用于临床,于70年代已广泛应用,取得了既安全又能止痛的良好效果,最终止痛率为95.7%[1]。我院在2008年开始应用射频温控热凝术治疗三叉神经痛,共治疗老年患者病例102例,治疗效果良好,现报告如下。

1.资料和方法

1.1 资料 病例102例,男性50例,女性52例,年龄60-85岁,病程2个月-30年。其中病变累及三叉神经Ⅰ支者18例,第Ⅰ支疼痛位于眉弓2例,第Ⅰ支前额部和上睑部疼痛3例,第Ⅰ眶上孔周围支+Ⅱ支眶下孔支疼痛6例,第Ⅰ眶上孔周围支+上唇部疼痛4,第Ⅰ支眶上孔支+第Ⅱ支颧部+第Ⅲ颏孔区支疼痛3例,第Ⅱ支疼痛上唇部疼痛10例,第Ⅱ支眶下孔区疼痛5例,第Ⅱ支切牙孔区疼痛2例,,第Ⅲ支颞颌关节区疼痛12例,第Ⅲ支颞颌关节区疼痛及咬肌区8,第Ⅲ支颏孔区疼痛5例,第Ⅲ支颊脂垫区及舌神经区疼痛2例。第Ⅱ支眶下孔区+Ⅲ支咬肌区疼痛16例,第Ⅱ支上唇部+第Ⅲ支颏孔区疼痛11例,第Ⅱ支颧部+第Ⅲ颏孔区支疼痛13例。右侧60例,左侧42例。以上患者均经口服药物卡马西平或苯妥英钠、封闭及少数行周围神经撕脱术后效果不佳。

1.2 方法

1.2.1 术前准备 (1)所有患者均收住院进行常规体检及神经系统检查,血尿常规,肝肾功能及血糖检测。心电图检查。(2)头颅CT检查观察三孔及脑桥小脑角部位。必要时增强或MRI扫描排除颅内病变。(3)术前0.5h患者常规肌注度冷丁50mg、舒乐安定2mg、阿托品0.5mg(有前列腺肥大者勿用)、心痛定10mg术前1h口服。

1.2.2 手术步骤 (1)应用北京北琪仪器医疗科技有限公司生产R-2000B型自动控温射频热凝仪以及相配套温度监控电极作治疗,同时配备心电图仪、血压监护仪及氧饱和仪等连续监护。用粘结电极板贴在健侧大腿腹侧连接相关电极以作负极。(2)采用前入法(Hartel法)[1-2]患者平卧于CT床上,取头后仰、颈部过曲位。取金属丝数根间断固定于患侧口角外下皮肤处,CT扫描后定位卵圆孔与最佳体表穿刺点连线作为进针路线,并精确测量体表穿刺点距卵圆孔距离。穿刺点大致位于患侧口角外下方2cm-3cm,相当于上颌第二磨牙牙尖处。继在患侧面部严密消毒,铺巾,1%利多卡因3ml麻醉定点皮肤及皮下组织。经皮进行卵园孔穿刺,以测量长度为标准并作标记,进针约6cm-7cm即达卵园孔。刺入卵园孔时有突破筋膜的感觉,同时患者面部相应区域出现电击样疼痛反应,继续进针约0.4cm即达梅克尔腔,拔出针芯后常常有脑脊液流出,将针留置。即进行颅底CT平扫,穿刺前后需进行2-3次CT扫描,每次扫描仅需覆盖卵圆孔周围几层、时间短暂,放射剂量相当于一次头颅CT扫描或一个肺部平扫剂量,扫描时操作医师离开CT床在安全防护放射操作间观察穿刺针影像效果,借助扫描图像可以明确穿刺针是否到达卵园孔内,这是射频温控热凝治疗三叉神经痛成功与否的关键。如发现偏差可将针退出纠正,以避免不良后果。(3)电刺激试验(方波试验):调整频率为50HZ以0.1~0.3mV电流刺激试验,根据病员反应可适当调整穿刺针深度和方向,使原三叉神经相应疼痛分布区域产生麻胀或跳痛感,证实穿刺部位准确。(4)麻醉,先自套管针注入1%利多卡因0.5ml,后静脉推注枸橼酸芬太尼0.05mg-0.075mg,患者意识清醒。(5)温控热凝:静脉推注硫酸阿托品注射液0.5mg,先启动射频电流再插入电极针。给60℃热凝,持续60s,后升至75℃持续60s~120s,这种形式的热凝再重复多次,热凝时间在3.5min~5.0min。用针刺相应区域出现麻木,疼痛消失。术后给予静滴抗生素2-3天,预防颅内感染。

1.2.3 术后观察指标及随诊 术后当日、第7日、第6月、第12月和第24月用电话、信件随访,分别记录穿刺治疗操作时间、疼痛VAS评分、疼痛缓解度、生活质量评分和并发症情况。采用视觉模拟疼痛评分(VAS)对疼痛测定疼痛强度,由患者口述医生记录,无痛时的VAS值为0,最剧烈疼痛时为10。VAS值1-3为轻度疼痛,4-6为中度疼痛,7-10为重度疼痛。

1.2.4 统计学处理 所得计量资料以均数±标准差(x¯±s)表示,统计学方法x2检验及方差分析。

2.结果

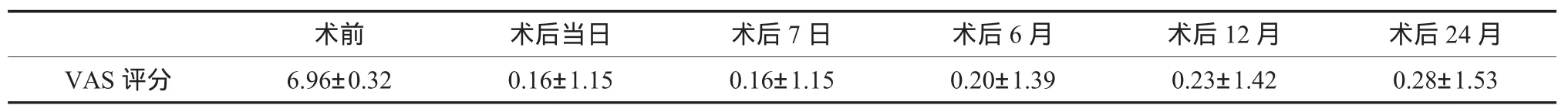

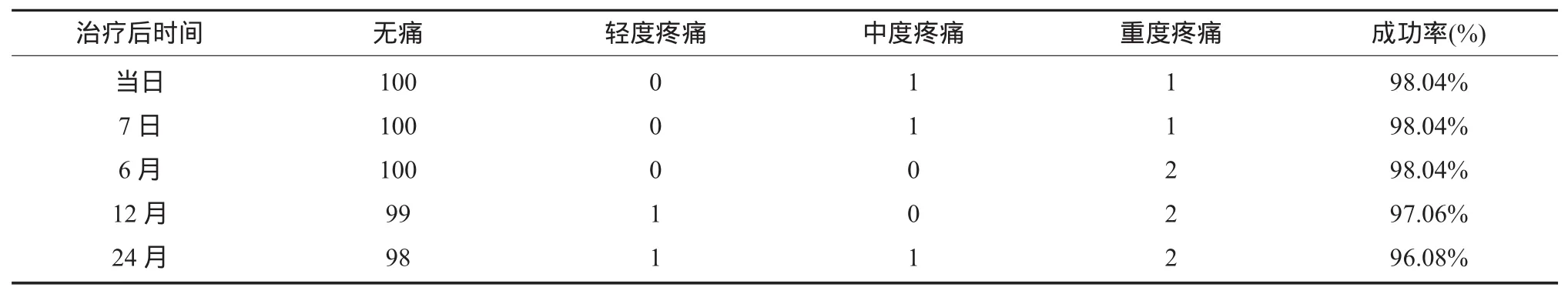

本组102例中,除两例中途放弃射频治疗患者继续服用药物外,其他患者均不再使用其他治疗方法。全部病例术后后通过VAS加权法,术后当日、第7日、第6月、第12月和第24月与术前比较,结果行方差分析(P<0.01),差异有显著性,见表1。术后当日、第7日、第6月、第12月和第24月的近期疗效随访结果比较差异无显著性,见表2。

表1 治疗前后VAS评分比较(n=102 ±s)

表1 治疗前后VAS评分比较(n=102 ±s)

术前 术后当日 术后7日 术后6月 术后12月 术后24月VAS 评分 6.96±0.32 0.16±1.15 0.16±1.15 0.20±1.39 0.23±1.42 0.28±1.53

表2 射频热凝术后疗效评价(例数)

从表1可看出,射频热凝术后VAS评分较治疗前明显改善(P<0.01)。表2可看出治疗后当日与术后24个月比较差异无显著性(P>0.05),总有效率98.04%,无效率1.96%,复发率1.96%。

3.讨论

三叉神经痛的主要特点是在三叉神经分布范围内出现阵发性剧痛,绝大多数为单侧性,以三叉神经II、III支发生率较高,半数以上有明显的触发点。CT定位下半月神经节射频温控热凝术能长期达到止痛目的[2]。手术适应证:经口服药物、乙醇或甘油注射、封闭及三叉神经周围支撕脱术治疗无效的原发性三叉神经痛,各种手术治疗后复发及高龄不能耐受开颅手术治疗的原发性三叉神经痛患者。禁忌证:严重心血管疾病的老年患者、造血系统疾病、颅内肿瘤压迫引起继发性三叉神经痛患者及其他全身性疾病年老虚弱者。CT引导下进行穿刺,针尖顺利进入卵圆孔而不损伤其它神经,保证了病人的安全。在局麻和浅静脉麻醉下,针尖直达病灶,作用于三叉神经根部,使病变神经不再传递疼痛。根据三叉神经三支的解剖分布特点,一般由进针深浅确定病患支,第三支神经根最浅,第一支神经根最深。以针尖所在位置给予低电流刺激,诱导出电击样、麻胀感及跳痛感确定是否为病变分布区,适当调整穿刺针的深度和方向,定位准确后方可开启温控电凝。手术治疗后,患者面部麻木程度越严重三叉神经痛疾病复发概率越低,一般情况只感觉很轻或完全没有皮肤黏膜的麻木,疼痛消失。射频温控热凝术原理是射频电流通过有一定阻抗的神经组织时,在高频电流作用下的离子发生振动,与周围质点发生摩擦,在组织内产生热,形成一定范围蛋白质凝固的破坏灶,王从平等[4]试验结果表明,由于传导痛觉的无髓鞘细纤维在70℃-75℃时就发生变性,而传导触觉的有髓鞘粗纤维能耐受更高的温度。这样就能利用不同神经纤维对温度耐受的差异性,有选择性地破坏半月神经节内传导面部痛觉的细纤维,而保存对热力抵抗力较大的传导触觉的粗纤维,即达到止痛目的又保护了正常的触觉。马时泽等[5]通过对2200例三叉神经痛分析,射频温控热凝术(RFT)与甘油注射、微血管减压术、部分感觉根切断术及球囊压迫术比较,初期疼痛的缓解和远期的满意率均较高。CT引导射频温控热凝治疗三叉神经痛,其优点是操作较开颅手术简便,痛苦小,效果良好、明确,安全,并发症少,适应证广,立见功效。特别对年老体弱及多病患者均可耐受[6、7]。治愈率高,国内外大量病例报告治愈率达95.7%-97.7%。本组收治的102例患者其中100例治愈,其中1例复发为轻度疼痛,1例复发为中度疼痛,均为三叉神经第Ⅰ支,原因可能与热凝时间过短有关。有2例均因电凝过程中严重心血管异常而停止手术。

在射频治疗过程中由于老年人机体老化,全身器官的功能及其应激功能较差,加之对射频治疗的惧怕心理,疼痛刺激和中枢神经反射及手术应激状态下可能发生血压升高等各种并发症[8]。因此,对于这些有心血管疾病老年人要充分做好射频治疗前的准备工作,备好紧急插管等,最好备有呼吸机。以便采取适当措施,避免或减少严重并发症的产生。高血压病人术前常规给予降压和镇静药物,必要时请内科医师一起处理,做好病人的解释工作,尽量避免患者紧张情绪,彻底消除心理障碍,使得患者血压控制在24.0/13.3kPa(180/100mmHg)以下,以保证患者术中的安全。对于心脏病患者应作详细了解病情,针对不同病种,提示注重方面及其处理,术前更应了解患者的心功能状态及心储备力,术中应做好心电监护。如有异常情况应及时对症处理,待平稳后再行射频治疗。手术医师要高度提高注意力,严密观察心电、血压及氧饱和度监护。我院诊治102例老年患者中多数全身伴有轻、中度心脑血管疾病,长期服用降压及心脏病药物,本组病例均采取局麻加基础麻醉,患者意识清醒便于观察。又采用头颅CT颅底扫描定位[9,10],可以明确穿刺针是否在卵圆孔内,这样大大提高了穿刺的准确性及安全性,明显提高了射频治疗三叉神经痛的成功率。

对于有第Ⅰ支痛者[11-12],有学者认为不宜作射频治疗。其实只要在热凝时特别注意温度在80℃以下,当第Ⅰ支射频温控热凝术后第二天,常规作角膜裂隙灯检查,同时检测角膜反射是否存在。角膜上皮脱落早发现、早治疗是预防麻痹性角膜炎发生的关键,应严格采取上述措施就可能完全杜绝麻痹性角膜炎的发生。

总之,采用CT定位射频温控热凝术治疗三叉神经痛,定位更加精确,提高了手术的成功率和疗效。采取局麻,静脉推注少量芬太尼注射液,术中镇痛效果良好,患者意识清醒,有助于及时采取急救措施。该方法适应老年且伴有心脑血管疾病患者,方便临床医师迅速掌握。

[1]Sweet WH.Controlled thermocoagulat ion of trigeminal ganglion and rootlets for differential destruction of pain fibers[J].J Neuxosury 1974, 39:143

[2]张伟杰,汪 涌,陈敏洁.CT定位用于确定射频温控热凝术治疗三叉神经痛的穿刺深度[J].上海口腔医学,2003,12:94-95[3]李远征,步荣发.外周神经甘油注射治疗原发性三叉神经痛[J].中华老年口腔医学杂志,2008,02:75-76

[4]王从平,曾 艳.射频热凝毁损术治疗三叉神经痛临床观察[J].中国现代神经疾病杂志,2006,2:155-156

[5]马时泽,田 香.射频治疗原发性三叉神经痛术后并发症2200例治疗体会[J].河北医药,2003,25:929

[6]赵学军,宋文阁,付志俭,等.三叉神经痛的四重定位与射频治疗[J].中国疼痛医学杂志,2005,11(5):270

[7]倪家骧.CT引导射频热凝术治疗三叉神经痛[J].中国疼痛医学杂志,2005,11(3):183

[8]刘灵慧,黄红辉.射频热凝术治疗三叉神经痛并发症的探讨[J].中国精神神经疾病杂志,2008,28(1):215

[9]吴承远,刘玉光,徐淑军,等.神经导航卵圆孔精确定位射频热凝治疗顽固性三叉神经痛[J].中国疼痛医学杂志,2006,1(1):10.

[10]常红琴,廖建兴,侯光宇,冯殿恩.经三维CT定位的周围支射频温控热凝治疗三叉神经痛[J].口腔颌面外科杂志,2008,(4):269-272

[11]唐 鸣,张海燕,赵建国,窦力伟.三叉神经痛射频术后角膜并发症的预防及治疗[J].北京口腔医学,2008,(5):287-288

[12]MengQ, ZhangW, YangY, etal.Cardiovascular responses during percutanecus radiofrequency Thermocoa gulation therapy in primary trigeminal neuralgia[J].J Neurosurg Anesthesiol,2008,20(2):131-135