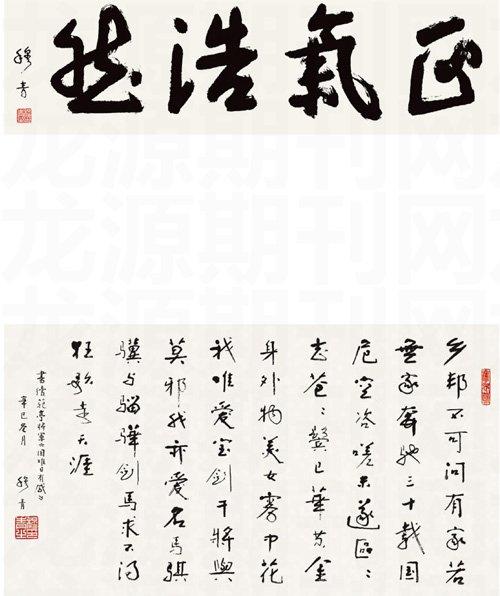

秉笔书正气

高秀清

当我们面对穆青先生的书法作品时,内心是激越的。读其文,赏其字,感动心扉,其墨迹中洋溢着一种质朴本真的浩然正气,彰显着一种风骨,凝聚着一种激昂的时代精神。作为我国当代新闻界的老前辈,作为站在时代潮头前列的著名优秀新闻记者,他最了解党的意志和人民的呼声,他以毕生的精力投入到中国的新闻事业中,他用他的激情将慈爱与真诚熔铸于所书写的字里行间。可以说,他在人民心目中不仅是不朽的,而且是常青的。诚如营丕所言,“寄身于翰墨,见意于篇籍,不假良史之词,不托飞驰之势,而声名自传于后”。

扬雄在《法言·问神》中说“言,心声也,书,心画也”,可知无论是作为声音的语言,还是作为文字的语言,都讲的是表达心志的“言”。穆青所书写的“勿忘人民”四字横幅墨迹,既是穆青行事的名言,也代表他的心声。文字是语言的符号,是经过抽象的符号,“心画”就是“心迹”、“心志”,中国文字就是通过将一个个汉字按照语法的规定连缀起来组合成“言”以“达其心”的。穆青先生常讲,要善于从人民群众的伟大实践中发现美好的东西,挖掘出来再奉献给人民。无论是他笔下记录的典型人物如“老坚决”潘从正、红旗渠劳模任羊成、离休干部郑永和、革命烈士梁雷、孙钊等形象,还是铺毫染翰的性情书迹,都凝结着他的人生价值观和审美取向。清刘熙载曰:“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之日如其人而已。”以此观穆青书法就可谓是“书如其人”朴实无华。

穆青先生是勤奋的书写者。作为一个万人通讯社的社长,他年届80余仍坚持写作,留有100多万字的著作,如《穆青通讯》、《穆青散文》、《新闻散论》等。他用手中的笔书写着对党的新闻事业的忠诚,书写着对人民群众的挚爱。不仅如此,他还刻了一枚闲章“奋老蹄”,是取其“不用扬鞭自奋蹄”之意来时时激励自己要更加勤勉,为了事业上的追求,穆青先生有着一种持之以恒的不屈韧劲,令我们感动。

清代书法理论家刘熙载曾讲“学书通于学仙,炼神最上,炼气次之,炼形又次之”,睹穆青先生的墨迹,气宇轩昂,韵味十足,如鲁迅在《集外集》中所言“扫除腻粉呈风骨,褪却红衣学淡妆”,穆青书法个性鲜明而又本真自然。观其用笔起行转收、纵横周折皆能随性自在、天然无矫饰,所书写出来的墨迹或简洁流畅,或雄浑刚劲,常带给人以美的启迪、催人奋发向上。品读穆青先生的书作,其字里行间体现出的凛然正气,鼓舞心灵,优秀的书迹应该有这样的气韵和神态,我想这些或与穆青所处的社会环境和个人经历、个人气质等都是密不可分的,是他多年的修养所得。观赏穆青的“愿借天赐生花笔,挥出悬崖劲松枝”书作,给人以傲然挺立的浩然正气,至为难得。他的另一条幅作品“赤膊条条任去留,丈夫于世何所求。窃恐民气摧残尽,愿将身躯易自由。”是上世纪80年代初,壮怀激烈的他为歌颂爱国将领续范亭所书写的诗。我们通过读其文辞内容、观其墨迹能够想见穆青书写此作时的状态,他似乎要将自己对祖国的忠诚、对人民的热爱、对山河的眷恋全都要借助手中之笔、笔下之字来凝聚、抒发。

文字的诞生是基于实用,汉字亦然。书写与文字有着天然的密切关系,中国书法是以汉字为载体,他的发展历史与汉字的发展历史并驾齐驱一样久长。在古代,人们大量的书写是为着不同的实用目的而“写字”,并非为创造“艺术”而写字。不过我们今人可以从审美主体、艺术欣赏者的立场、角度去关注欣赏其“艺术”之美,进行审美的观照。在穆青任新华社社长的10多年问,他始终临池不辍,坚持练习,他认为:“‘写字不但可以得到消遣和休息,更是艺术上的享受,于身心健康大为有益”,此一点于古人颇为契合。宋代的欧阳修《试笔·学书为乐》中就有相关记载:“明窗净几,笔砚纸墨皆极精良,亦自是人生一乐”。穆青曾言:“写字对我们新闻记者这个职业来说,可不是一件无足轻重的小事。况且,我们生活中处处用得着一手好字,不论是硬笔字,还是毛笔字。”可见,态度决定一切,思想指导实践。或许正是基于认为“写字”是有用社会、有益身心的识见,这已成为穆青持之以恒习书行文的内心驱动力。

《孟子·万章下》有言:“颂其诗,读其书,不知其人可乎?”实际上,赏评书迹,而不知书者其人,也是不全面的。观赏者审视书法作品,自然会对作品的作者作尽可能的了解。如作品的作者及其生平事迹、人品等,往往是品读赏鉴者所关注的方面,因为这对认识、了解、评价一件作品甚为重要。穆青堪称我国当代新闻界的泰斗,他以饱含深情的文字和光辉的思想内涵,影响了几代人,尤其是以《县委书记的榜样——焦裕禄》为代表的一系列名篇,更是早为国人所熟知,其道德、文章更令人景仰,特别是作为一位新闻工作者,能处处为国家、为民族分忧、时刻关心国家大事,实属难得。然而要想全面客观地对其进行评价,仅仅研究他的新闻作品和他长期从事新闻战线领导工作的实践,是远远不够的,还须结合他多方面的文学艺术实践,并给以综合分析、考察和研究,才能多方位、立体地释读穆青的作品,了解他的人生轨迹以及他人品的全面修养等来龙去脉。之后我们再来赏鉴穆青的书法,我们就会被其行文秉笔书正气的墨迹所感动,简言概括穆青的书法特点就是“正气浩然上笔端”。

古语言:“文如其人,字如其人”。中国古代品评书法作品常常将人品与书品并述。而且还有一条重要的审美标准是“气”。所谓“气”,就是一个人的人格、品性、胸襟、情怀、学养的外在表现。情发于中,必然处处形之于笔墨。对于欣赏书法来说,我们认为:“书法”始终不可能摆脱“文字”之意的表达,书写出来的“字”再像画,它首先本质上还是字,否则,不能称其为“书法”。书法的“符号性”和文字的形、音、义是统一的,书法本是因文字而生,文字亦在书写中发展、演进,“艺术书写”是由“实用书写”衍生的,前者因后者而产生,后者因前者而生动。书法具有多元的文化价值,其审美、怡情价值只是诸多价值中的一个方面,自古以来,舞文的人常常“弄墨”,所以面对欧阳修的“学书为乐”,苏轼的“诗词文章之余又游戏于笔墨”之说,就并不奇怪了。中国书法以汉字为载体,汉字的“意”在起着意象的作用,是文字强大的表意性在发挥功能。所谓书法的‘‘具象性”,是显示性、可视性,穆青的书法彰显的是正气,凛然不可侵犯,正气充盈。穆青书法中的这股正气是养出来的,是从他的血液里流淌出来的,是一种修为。他所书写的大字“爱我中华”亦传达着此一浩然之气。

纵观穆青先生,他从17岁投身革命,无论是打游击还是搞宣传、写标语等皆是他的职事,可以说直到耄耋之年仍坚持临池习字,从不停辍。细细分析穆青书法中的点画使转、结字布局、问架结构、墨象气韵都很讲究,他注重用笔的刚柔相济,运笔中的笔断意连,结构造型的正中求奇,险中求稳,以便在变化中求得统一,和而不同。特别是一些弧线和曲线的运用,使书写出的文字墨迹轻灵活泼且富于弹性与浓笔重画形成对比、造成反差,极具韵律感。这亦是穆青先生书法艺术风格的突出表现。观其书法作品同他的文章一样,质坚气浩,掷地有声,感人心魄,具有鲜明的个人风格。书法整篇的首尾顾盼与行间照应,气息贯通且别具匠心,使观赏者感到气清刚健,沉凝而华滋。

责任编辑:吴江涛