会展旅游的网络信息实证分析*:以上海世博会为例

许 鑫,姚占雷,柳向楠

(华东师范大学 商学院,上海200241)

随着中国国务院总理温家宝宣布上海世博会闭幕,为期半年的2010上海世博会圆满落下了帷幕。据统计,在过去的184天里,本届世博会累计接待参观者达7 308.4万人次,创世博会历史新高,其中中国游客的比例占到了94.2%。此外,本届世博会也以参展方最多、园区面积最大等创造了一个个历史之最;同时,网络交流所固有的实时性、交互性、易用性等特点,使得多数游客观博后倾向于在网络上分享他们的观博体验或感受,从而使得有关本届世博会的大量舆论信息,在网络中得以汇聚和展示。作为会展旅游典型代表的上海世博会,上述现象不仅为利用散布在网络中的世博旅游信息分析本届世博会的运营状态,也为探讨我国会展旅游业的深入发展,提供了翔实的研究数据和现实可能性。

一、文献回顾及研究思路

我国有关会展旅游的研究,起步较晚。李力等人回顾了近十年来的国内会展旅游研究,发现多是围绕相关概念的界定、发展模式、社会影响等方面展开论述[1]。在旅游信息领域内,研究则主要集中于旅游目的地信息搜寻、游客体验或反馈信息、景区规划及特色旅游信息等方面的探讨;有关游客的体验或反馈等游客行为方面的问题,研究关注得较少。

不过,随着网络媒体的影响力不断扩大,不少学者已开始关注网络社会对旅游行业的推动作用,并为本项研究工作的顺利开展提供了不少依据,如:Bickart等人的研究表明,网络口碑营销能增强消费者对产品或品牌的可信度[2];T homas认为,网络口碑对于消费者的价值观和忠诚度可产生显著影响[3];沙忠勇等人阐述了网络用户信息查询行为的主要研究内容和相关研究方法,能够为研究游客信息寻找行为提供参考依据或思路[4];陈德科详细描绘了旅游者的信息搜寻模式,为相关网络旅游信息的研究提供了一定理论依据[5];余晓娟通过分析旅游者网络社区,发现其中隐含着旅游咨询、旅游信息资源累积和查询、旅游组织等功能[6];张结魁等人系统地总结了网络信息搜寻行为研究中所应用的主要理论和研究视角,并建立了相关研究框架[7];柴海燕基于旅游地的网络口碑,研究游客行为的变化并给出相应的营销策略[8];李君轶以陕西省国内旅游市场为例,综合运用Web数据挖掘、旅游市场学、旅游经济学、旅游地理学、消费者行为学等学科的理论和方法,探讨了旅游界关注互联网的原因及相关分析模型[9]。

本文重点关注散布在互联网上的世博旅游信息,即以上海世博会网络旅游信息为出发点,在分析世博会场馆及各片区的受访状态和把握网民群体对世博资源的认同程度的基础上,寻找游客对世博这一特定旅游资源的关注点,以衡量与评估世博旅游资源和后世博会展旅游的发展。

二、世博会网络信息实证分析

(一)数据采集与处理

在数据采集之前,笔者认为有必要对可能涉及到的相关问题作如下界定:

1.范围界定。对于某一特定的旅游景点,其旅游信息范围的外延具体应该拓展到什么程度,是值得研究的一个问题。就自然风景区而言,景区自身往往拥有一定的住宿、餐饮、娱乐等配套设施,其旅游信息的范围就不应涉及附近的城镇、开发区等;而对于那些城市人文景区,其外延则必然会触及城市服务业的方方面面,在分析过程中不能忽视这些城市服务信息。

2.关键字界定。对于某一具体的景点或景区,有一些关键字是研究必须注意并进行定量或定性分析的。这些关键字包括但不限于:景点名称、消费地点名称、交通名称、特产名称等,并与旅游景点本身的关系十分密切。同时,这些地域化的特殊关键字背后所隐含的往往是景区的核心竞争力。

3.倾向性界定。由于景区特点、发展程度、管理方式的不同,各个景区在旅游信息中往往也会呈现一些明显的倾向性,如,有些会侧重于游览路线,有些会侧重于游览技巧,有些会侧重于导购推荐,有些会侧重于防骗警示等。这些倾向性本身也是一种重要的旅游信息。

由此可见,只有对以上总体概况有所了解,才能对网络旅游信息样本进行合理的取舍,以获取真实的游客反馈。

互联网的飞速发展,涌现了一批网民可以自由、实时、便捷地进行交流的平台,主要表现为论坛、博客、微博、贴吧等;经分析,笔者发现博客内容往往是趋于客观、严谨的态度,而且能够较完整地记叙事件的发生、发展过程。在中国内地有几大知名的博客服务提供商,如,新浪博客一直稳步发展,且在新浪微博开通之后人气不降反升,是一家专业的博客服务提供商;网易博客起步很早,也拥有许多忠诚的用户;百度空间依托搜索引擎与一定的SNS功能,在上线后发展十分迅速,也有不小的人气。因此,研究选用上述3类博客服务提供商的媒体平台作为样本数据的来源,借助专业的网站内容采集软件——火车头采集器,针对上述网站的相关版块,编制采集模块,完成数据采集,并剔除因主题漂移而与世博会相关性不高的、且重复转载的博文,最后获取有关世博描述的博文59 279篇。

对于入库后的博文,研究依据范围、关键字、倾向性等影响因素,对冗余或噪音信息进行了过滤,形成基于世博旅游的网络信息样本库。然后,借助中国科学院计算技术研究所研制的汉语词法分析系统ICTCLAS,并运用计量分析,反映世博会场馆及其各片区的受访状态及冷热现状。此外,为了深入了解和把握世博旅游资源在广大网民群体以及民众中的认可程度,笔者对样本数据也做了情感分析。

(二)世博会场馆关键词分析

世博会旅游资源的核心在于其展现各国文化、科技、艺术、风情的场馆,因此在世博会旅游信息的分析中,世博场馆应成为关注的重点。此外,考虑到世博会场馆命名相对统一、描述相对规范,笔者对世博信息中的世博场馆直接运用基于关键字的计量分析方法,以寻找不同场馆的受访状态,并把握它们在旅客群体中的受欢迎程度。

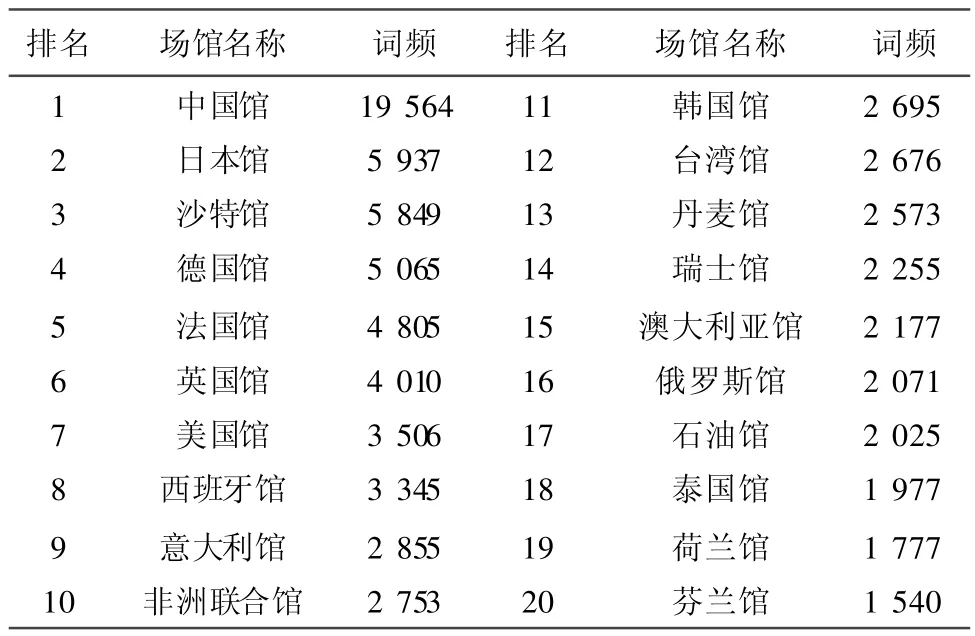

根据上海世博局在世博会官方网站上发布的世博会场馆信息,研究使用的场馆关键字共计322个。这种统计方法存在一定的重复统计现象(如非洲联合馆中还包括了诸多小馆),但是这并不影响到它对世博旅游的统计与借鉴意义。对于这322个关键字的出现次数,笔者将其按照从高到低的顺序进行了排列,见表1。

表1 世博会各场馆出现频次分布表(前20名)

其中,前10名的场馆依次为中国馆,日本馆,沙特馆,德国馆,法国馆,英国馆,美国馆,西班牙馆,意大利馆,非洲联合馆。可以看出,这10个场馆中,欧美场馆占到了6席,体现出了西方主流文化与文明对中国游客的吸引力。但是前3名中,却没有欧美场馆的存在,这一现象表明,中国作为世博会的举办国,中国馆的人气一直居高不下,受到了广大游客的追捧,此外,中国馆的关键字统计数也比第二名的日本馆要高出3倍多,充分体现出了中国馆作为关键性旅游资源的意义;日本是中国的近邻,日本不仅经济发达,而且致力于文化输出,因此日本馆的人气也是相当可观的;作为近年来经济发展极为迅速的国家,再加上因地缘政治而造成的神秘色彩,沙特馆在本届世博会中赚足了人气。第十名非洲联合馆展出面积大,内容丰富,在中非友好的大背景下,进入词频统计排名的前十名也是情理之中。

(三)世博会热点片区分析

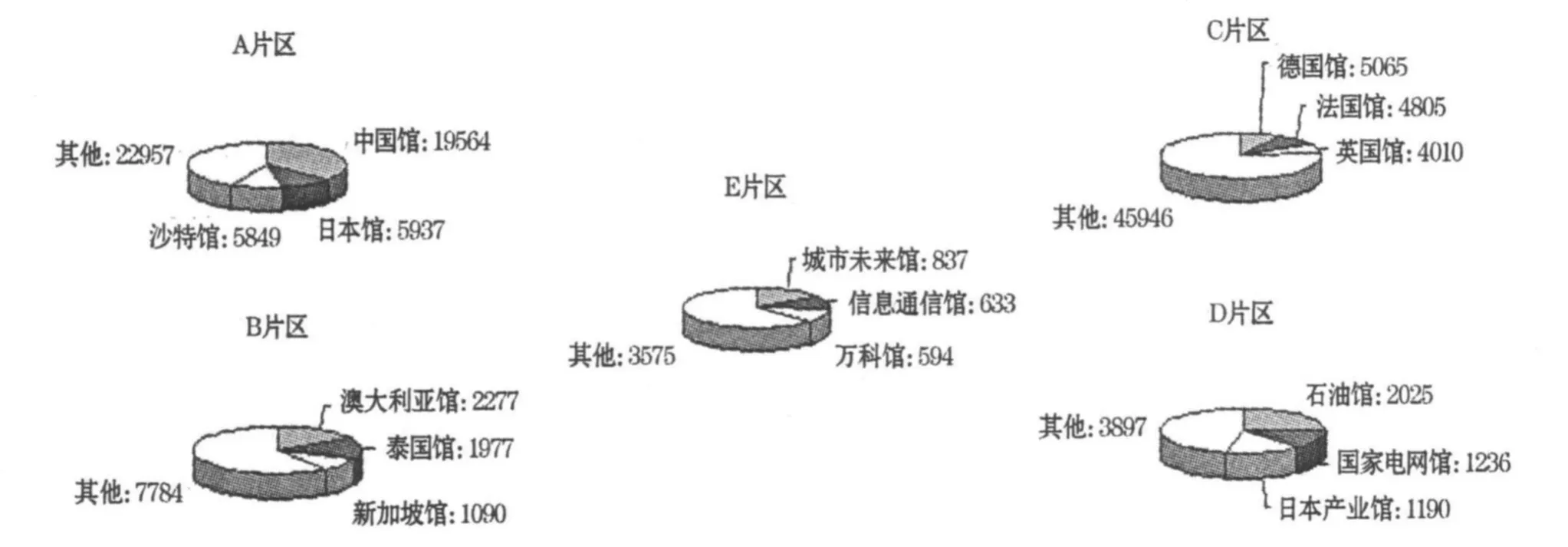

本届世博会的场馆被分为5个片区,以片区为分类依据进行研究,能够找到片区间的文化、地域等差异,对游客吸引力的强弱及其关联性。笔者在场馆关键词统计的基础上,按照各场馆所在的片区,依次统计了各片区的受访状态(数字为受访次数,百分比为该片区受访次数在所有片区中的比率),见图1。

图1 世博会各片区的受访状态示意

另外,研究又统计了每个片区内热门场馆(取前三名)的受访状态,见图2。

图2 世博会各片区内热门场馆的受访状态示意

图1和图2为我们描述了世博各片区在游客群体中受欢迎程度上的差异,具体表述如下:

(1)A片区总体关注度高。词频前3名的场馆也是世博会所有场馆中排名前3名的场馆,但是这3个场馆的词频占到A片区词频的近70%,A片区剩余场馆的词频所占比重并不高。

(2)B片区总体关注度一般。前3名场馆词频之和,不足总词频的一半。

(3)C片区总体关注度高。词频前3名场馆均为所有场馆中排名前10的场馆,且其余场馆的词频综合也极高,可以说是世博园区中对游客最富有吸引力的片区。

(4)D片区总体关注度一般。词频主要集中在前3名的场馆上。

(5)E片区总体关注度一般。在词频分布上也没有显著地集中在前3名的场馆上。

(四)世博会网络信息的情感分析

网民在博客等网络媒体上分享的有关世博会的旅游信息,都不同程度地蕴含着他们对世博会的喜好或认可程度,而情感分析有助于挖掘这些态度取向,进而了解世博资源在广大网民群体及民众中的认可程度,这对于评估世博会的运营等都是非常有帮助的。

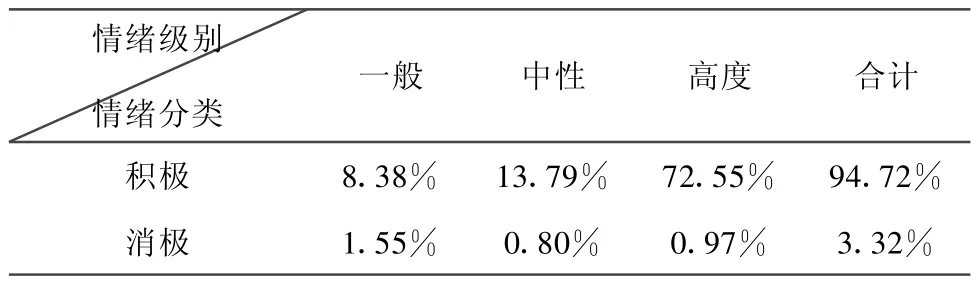

笔者借助武汉大学沈阳的情感分析工具①,将已采集入库的博文信息导入txt文件,进行情感分析。研究发现,世博会网络旅游信息中的积极情绪,极为显著,有94.72%的网民,认可本届世博会能够给游客带来满意的体验;不过,也存在一定比例的消极情绪(约占3.32%),这为世博资源的优化组合升级,提供了可能性。对于组织方而言,消极情绪更应该引起注意,这一情绪在一定程度上反映了本届世博会在资源配套或服务上的不足之处。此外,为深入地了解网民对世博资源的偏好程度,研究把情绪划分为一般情绪、中性情绪、高度情绪等3个等级,通过了解不同等级的情绪所占的比例,深入把握网民的态度取向,详见表2。

表2 积极/消极情绪的情绪分级一览表

上表证实了本届世博会给游客带来的体验还是令人满意的,即在积极情绪中多聚焦于高度积极,而在消极情绪中一般消极情绪占优。可见,游客在网络媒体中对本届世博会给予了相当正面的评价。

三、后世博上海会展旅游发展的思考

(一)后世博与上海旅游业

上述实证研究表明,虽然社会上存在着一些对本届世博会的批评性言论,但从游客的网络信息反馈来看,游客对世博会的反响是强烈的,评价是正面的。本届上海世博会无疑是一次巨大的成功,对上海旅游业发展的积极意义不容小视。

从世博场馆的角度来说,各个场馆之间受欢迎程度相差比较大。换句话说,虽然本届世博会拥有大小世博场馆300多个,但是多数游客的场馆造访偏好还是主要集中在为数不多的、广泛关注的场馆中。在后世博时代,上海旅游业相关部门应该对这些场馆进行重点开发,在充分利用原有世博园区土地资源的基础上,最大程度地保留群众喜闻乐见的世博场馆,以此作为上海旅游业的宝贵财富。

此外,某些十分受欢迎的场馆(如日本馆)在世博会闭幕之后将不予保留,但是考虑到网络上对这些场馆极高的关注度,可以考虑以不侵犯知识产权、不影响整体规划的方式,通过政府与民间的协商,将这些场馆中部分展品保留或复制,以此吸引后世博时代的游客。

由于中国馆人气显著高于其他任何场馆,可以考虑在世博会闭幕之后,对中国馆的游览与收费进行一定程度上的区别对待,使中国馆这一具有特殊意义的场馆的价值最大化。2010年12月1日起,世博中国国家馆重新开馆,并延展半年,此举充分利用了因世博会而催生的新的旅游资源,在一定程度上确保了当地旅游业的可持续发展。

(二)进一步发展会展旅游

会展旅游是在一定的社会经济背景下,随着会议展览和旅游的日益兴盛而形成的一种公务旅游形式[10],是包括各类专业会议、展览会和博览会、奖励旅游、大型文化体育盛事等活动在内的综合性旅游形式[11],它不是让旅游企业去举办各种会议和展览,而是让旅游企业发挥行业功能优势,为会展的举办提供相应的服务[12]。

作为会展旅游的典型代表,上海世博会的成功举办,为上海及其周边地区带来了巨大的客源市场和商业魅力,展示了会展业与旅游业相结合的魅力,对会展旅游业的发展有着较好的示范作用。虽然国内学术界对会展旅游的研究起步较晚,但是作为一种新兴的专项旅游产品形式,会展旅游因其具有一般观光产品无法比拟的优越性,越来越受到人们的青睐,已成为当前我国旅游业发展的热点,如国内许多大城市(上海、北京、大连、杭州等)都纷纷提出了大力发展会展旅游、建立国际会展中心城市的战略目标。

此外,融合会展业和旅游业两大产业优势的会展旅游,不但扩展了会展活动和旅游活动的领域,而且拓展了会展和旅游的范围,并使得会展与旅游的相互介入活动成为经济活动中普遍联系的外在表征,即举办会展不仅使当地的展览馆、饭店、餐饮服务业受益,而且对相关的电信、交通、购物、旅游服务以及城市市政建设都有积极的促进作用。从事会展业是旅游业多元化战略之一,而会展业则可以利用旅游业提供的各种服务和资源,二者紧密相连、相辅相成、互为补充②。因此,合理布局与发展会展旅游,不仅能够改善旅游业产品结构,也能为当地经济发展增添新的动力。

四、网络信息视角下的会展旅游研究

大型会展活动举办过程中所产生的相关海量网络信息,为会展活动的效果评估、宣传推广、跨时空传递等提供了新的平台或思路。如,作为两大创新亮点之一的网上世博会,把上海世博会打造成了“永不落幕的世博会”。在会展旅游研究领域引入网络信息是必要的,也是可行的。

1.会展旅游往往依附于各类会议、展览会、博览会等活动,能够在一定的时间和空间范围内形成热点,并引起关注,而由此产生的网络信息通常是海量的,且是可以获取的。同时,经过深入的挖掘和分析,可以揭示或展现多数参与者在会展活动过程中的真实感受,进而体现网络信息本身的价值。

2.近年来,我国网络舆情研究十分活跃,那些关注新闻时事、在网上表达意见的网民(又称“新意见阶层”)有能力在极短时间内凝聚共识、发酵情感、诱发行动,产生社会影响,网民的意愿表达和参与意识也持续高涨[13]。若会展活动组织方能够有效监控那些与活动有关的网络信息,做到对危险行为的及时预警、主动干预,也有利于活动的顺利开展。此外,网络舆情中有关群体事件的研究,也对会展旅游的研究有着重要价值。

3.此外,一些相关的分析方法对会展旅游的研究也在有所裨益。基于网络信息的情感分析,能够把握会展活动过程中所蕴含的正负态度取向,适合于横向比较;网络计量分析法则能够更加细化地反映参与者在会展活动过程中的倾向与关注点,适合于纵向比较;基于网络文本信息的关键字/词分析的量化程度更高,也往往可以增加相关研究的说服力和参考价值。可见,会展旅游领域内的跨学科研究,将会或已成为趋势。

综上所述,探讨如何运用网络旅游信息以辅助大型会展旅游活动的先期、中期与后期调研或评估等,有重要的现实意义。

五、结束语

本届世博会,让我们度过了一段成功、精彩、难忘的世博之旅,且以参展方最多、园区面积最大、参观人数最多创造了一个个历史之最,为我们留下无限的回味和思考。本文将情感分析、计量分析等情报学方法运用在旅游这一特定领域,并通过分析与探讨散布在网络中的世博旅游信息,找到了游客对世博这一特定旅游资源的关注点,从而为衡量与评估世博旅游资源和上海后世博旅游业的发展,提供必要的参考。

此外,研究还发现,网络媒体所承载的旅游信息,能够为相关部门有效衡量和评估会展旅游资源提供新的思路或方法;有关网络旅游信息的研究,在今后的会展旅游研究中,将会受到应有的重视。

注释:

①ROS T情感倾向分析工具[EB/OL].[2010-9-15].http://www.fanpq.com/soft/uploadsoft/ROSTEA.rar.

②中国会议产业网.会展旅游的特点[EB/OL].[2011-1-10].http://www.meetingschina.com/c1326/1.htm.

[1]李力,余构雄.近十年来国内会展旅游研究回顾与展望[J].旅游论坛,2010,(6):324-329.

[2]Bickart B,Schindler R.M.Internet forums as influential sources of consumer information[J].Interact Market,2001,15(3):31-40.

[3]Thomas W.G,Talai O,Andrew J.C.eWOM:the impact of customer-to-customer online know-how exchange on customer value and loyalty[J].Journal of Business Research,2006,59:449-456.

[4]沙勇忠,任立肖.网络用户信息查寻行为研究述评[J].图书情报工作,2005,(1):128-131.

[5]陈德科.消费者对旅游产品的信息搜寻行为研究[J].社会科学家,2005,(S1):428-433.

[6]余晓娟.旅游者网络社区的功能与市场意义研究[J].旅游学刊,2007,(6):80-85.

[7]张结魁,刘业政,杨善林.网络信息搜寻行为研究框架[J].图书情报工作,2008,(6):87-89.

[8]柴海燕.旅游地网络口碑对消费行为的影响及营销对策[J].中国地质大学学报(社会科学版),2009,(6):105-107.

[9]李君轶.国内旅游市场研究——Internet环境下的新透视[M].北京:科学出版社,2010.

[10]陈才,武传表.中国城市会展旅游发展潜力研究[J].桂林旅游高等专科学校学报,2003,(6):43-46.

[11]周春发.国内会展旅游研究进展[J].桂林旅游高等专科学校学报,2001,(4):56-59.

[12]许峰.会展旅游的概念内涵与市场开发[J].旅游学刊,2002,(4):56-58.

[13]姚占雷,许鑫,赵路平.2005-2009年国内网络舆情文献的计量分析[J].现代情报,2010,(10):174-177.