区域旅游合作背景下的旅游城市发展战略选择:以厦门为例

黄俊毅

(1.厦门大学 嘉庚学院,福建漳州 363105;2.福建招商局漳州开发区,福建漳州 363105)

纵观国内外,旅游目的地之间的竞争将更多地表现在区域层面上,区域旅游开发也因此成为近几年来理论研究的热点之一。长三角、珠三角、环渤海以及中部和西部地区都在政府和企业层面初步展开了区域旅游合作工作。一个区域能否形成整体竞争力,取决于许多因素,而区域内部各个城市之间良性的协作和竞争则是关键的因素之一。就区域内的城市而言,通过定位自身发展,积极融入区域分工与协作,这样既有助于提升区域整体竞争力,又有利于促进自身发展。本研究正是在这样的背景下的一个尝试,并选择厦门为研究对象,采用旅游地理学的相关概念和企业战略分析方法,希望能为厦门在海西区域旅游中的发展战略选择提供有益的思路。

一、旅游地系统及其地理要素

(一)旅游地系统

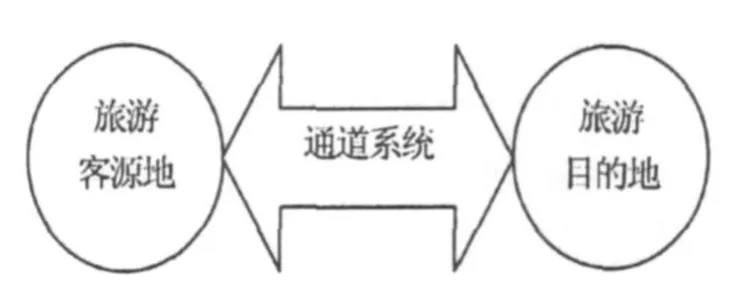

旅游是一个系统,将旅游看成是一个由诸多要素构成的系统是规划和管理的一个重要的基础概念[1],综合性的系统规划方法也是时见于旅游规划实践之中。雷珀的旅游系统模型包含了3个地理要素,即旅游客源地、通道系统和目的地。区域内部各个城市应根据自身状况选择扮演客源地、目的地和通道的角色,从而形成分工与合作,产生系统整合效应。本研究正是建立在该系统基础上的。

图1 雷珀的旅游系统模型[2]

(二)旅游地系统地理要素

旅游客源地为旅游者产生地,一般是经济较发达的城市或地区,它们为目的地输送客源。旅游目的地是指一个能够吸引游客到来并满足游客需求的地方。客源地与目的地之间形成区域旅游客流。旅游流在区域内能否合理地扩散是区域旅游能否发挥整合效应的关键因素,在这一方面,旅游通道和中心地将起重要作用。

通道,字面上的意思是指从一个地方到另一个地方的出入口和通路。旅游通道是区域内与区际间旅游流的空间载体,同时它还承载着资金流、信息流、物流、能源流等物质流动,是区域旅游中心地集聚和扩散效应发挥的空间媒介[3]。它主要表现在区域之间交通的可进入性和区域内部交通的可达性,形成区域内外方便、快捷、舒适的交通网络,并由此成为人流与物流交换和流通的渠道。它是区域旅游系统内部分工和协作以及旅游中心地发挥区域功能的重要基础。

在旅游地系统中还有一个重要的概念,即旅游中心地。它其实是旅游地系统的核心,起着对旅游流的集聚和扩散作用,常常表现为区域旅游中心城市或高等级旅游景区。作为前者,其区域旅游核心地位的形成往往是由于优越的区位和交通进入条件,因此成为区域内一级客源集散地。而高等级旅游景区所具有的巨大吸引力,也能为该区域带来巨大的游客流量。

(三)旅游目的地、中心地和通道的区别

旅游通道主要建立在区域交通中心的基础上,依托的是一个地区的交通网络及其与周围腹地之间的联系,它是否具有对游客的吸引功能则是次要的。旅游目的地在吸引游客功能方面是最主要的,但有些目的地也具有一定程度上的通道功能,例如可以利用其交通设施提供前往周边旅游地的短途旅行。旅游中心地强调的是一个地区具有与客源地在交通上的可进入性及与周边旅游地在交通上的可达性,同时,旅游中心地也应具有能吸引游客的资源和设施。旅游目的地则必须能同时吸引游客且具有能够满足游客需求的设施和服务,但它一般不具备旅游中心地的功能,即难以发挥区域旅游流的集聚和扩散效应。当然,这三者之间并不存在绝对的界限,一个地区可能既是旅游目的地又是旅游中心地,同时也具有旅游通道的功能。

表1 旅游目的地、中心地和通道的区别

二、旅游地系统空间形态演变

借鉴区域经济学的研究,旅游地系统在空间形态上主要表现为极核型、点轴型和网络型等3种形态。旅游活动往往首先产生于先天资源优势突出,交通条件相对便利的景区(点)。这些景区(点)渐渐发展成为旅游目的地,由此,在空间结构上,逐渐形成极核型旅游地。然后,随着区域旅游通道系统的扩展,极核型旅游地发挥增长极的作用,对周边地区旅游流的扩散作用增强,从而促进次一级旅游地的发育和形成,发挥增长极作用的目的地发展成为旅游中心地,该区域在空间结构上逐渐演变成以该中心地为核心,以主要交通通道为轴线的点轴型旅游地。最后,该地域内众多景区(点)相继得到开发,并依托逐步完善的通道系统与上一级中心地建立联系,区域内出现多个一级旅游中心地体系,旅游地域范围逐步延伸。不同中心地的旅游流相互渗透,各级旅游地之间的联系也更加紧密,旅游流的集聚和扩散效应得到很好的发挥,该区域在空间结构上就演变成为网络型旅游地。

网络型旅游地代表着一种较为成熟和较能发挥区域功能的旅游地系统,如中国旅游经济最发达的地区——以上海为中心的长江三角洲地区,就具有较强的网路型旅游地的特征。在旅游地形态的变迁和发展过程中,旅游地从单核的景区(点)发展成为具有区域经济效应的网络,旅游中心地和通道起到关键的作用。旅游通道将客源地和目的地连接起来,其特征和效率将影响和改变旅游流的规模和方向,是整个系统的桥梁[4],因此,是否具有发达的旅游通道体系是该类型旅游区域能否形成和高效运转的关键。

三、厦门在海西区域旅游中的竞争优势

(一)海峡西岸经济区与厦门

2004年初,中共福建省委提出了建设海峡西岸经济区(以下简称海西)的战略构想,并于2006年3月在“十一五规划纲要”中进一步提升了它的战略地位。2009年5月,国务院常务会议讨论并原则通过了《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》,海西建设上升为中央决策。海西是指以福建为主体(福州 、厦门 、莆田 、泉州 、漳州 、龙岩 、三明 、宁德、南平),包括周边地区(广东省东部汕头、梅州2个地市;浙江省东部温州1个地市;以及江西省东南部赣州、上饶2个地市)等14个城市的地域经济综合体。海西的战略定位为该区域旅游发展提供了良好的契机。

目前,海西还属于点轴型旅游地,为了能充分发挥区域旅游的集聚和扩散功能,实现资源互补和区域整合效应,其必须发展成为网路型旅游地。厦门是中国东南沿海最早开放的经济特区之一,也是海西的港口旅游城市和重要中心城市。在网络型旅游地的建设中,厦门应该扮演什么样的角色,才能一方面积极应对区域旅游合作与竞争,另一方面更好地发挥城市的集聚和辐射能力,使海西旅游整合为一个区域整体?这是一个有待深入探讨的问题。

(二)厦门在海西区域旅游中的竞争优势分析

旅游资源是地区旅游发展的基础和核心资源,厦门缺乏高等级的单体旅游资源,而周边旅游地,像漳州、泉州、武夷山等地在旅游资源方面均优于厦门。随着这些地区政府对旅游业的日益重视和旅游开发力度的增强,厦门旅游资源劣势和发展腹地的局限性将被放大。相反的,厦门所拥有的环境、区位和交通优势则会在海西旅游发展中凸显出来,成为厦门的独特竞争力。相对于旅游资源方面的劣势,厦门的亚热带气候、滨海城市和较好的城市规划所构成的城市旅游物质环境在海西区域范围内具有优势。另一方面,厦门作为经济特区和区域经济中心,同时旅游业发展较早,也较为发达,因此,在发展旅游的社会经济环境方面,也具有较大的优势。这些都是厦门作为城市型旅游中心地的关键要素。

而从长远发展来看,厦门更具竞争优势的是其优越的区位和交通条件。厦门是中国东南沿海的重要交通枢纽和海西区域交通中心,不仅可进入性强,而且海陆空交通网络完善,特别是航空优势突出,海上交通也有了较好的基础,是远程旅游的重要通道。再者,厦门与台湾一水之隔,不仅在经济、文化上联系紧密,而且更具有多年操作“金马游”的入台经验,已在两岸直接双向旅游上迈出了第一步。对台区位优势将是构建厦门未来发展战略的重要基础。

四、厦门在海西区域旅游中的战略发展与策略重点

(一)旅游中心地与通道发展战略

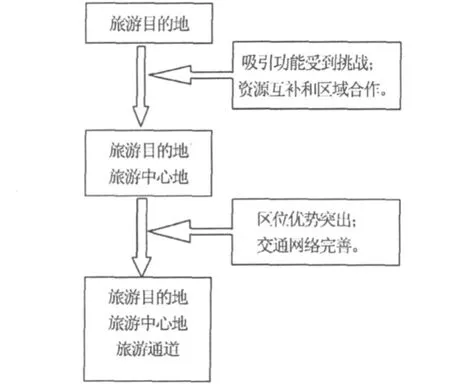

战略是对旅游地未来发展方向的一种选择,主要建立在竞争优势的基础上。目前,厦门主要是作为一个知名的旅游目的地,近期除了强化目的地功能外,还应该着力发展旅游中心地功能,而在远期就必须加强旅游通道的功能。厦门在海西区域旅游中必须具备旅游目的地、中心地和通道3个发展战略,只是不同时期的战略选择应有所侧重,其未来战略发展如图2所示。

图2 厦门在海西区域旅游中的战略发展

1.旅游中心地的战略选择

目前,厦门凭借其优越的环境、知名的鼓浪屿景区和较好的旅游资源组合效果成为最受国内游客欢迎的旅游目的地之一。同时,厦门旅游经济发达,食、住、行、娱、购等城市旅游设施较为完善,因此,在海西区域旅游中,厦门发挥着吸引国内外游客的功能,能满足游客的各种需求,是主要的旅游目的地之一。

随着海西旅游的发展,周边城市的竞争和同质旅游地的出现,厦门的吸引功能将受到严峻的挑战。所以,厦门一方面要加强旅游目的地建设,另一方面要在竞争优势的基础上积极寻找新的发展方向。海西旅游区的建设和发展为厦门提供了机遇。厦门可利用与周边旅游地在旅游资源的类型、等级与空间上较强的互补关系,凭借较好的交通条件和每年接待的大量国内外游客、商务客人和过境旅客的客源优势,积极融入区域分工和合作,发展成为区域旅游中心地。

2.旅游通道的战略选择

从更长远的未来看,旅游通道战略则是厦门更为重要的发展方向,这主要源于厦门在海西的区位与交通优势及其发达的经济发展水平。随着海西区域旅游的崛起和更多参与到全国乃至亚太地区的旅游竞争,以及区域内各旅游目的地知名度的提升和与台湾旅游更深入、更广泛的合作,厦门作为区域交通中心的独特的、持续性的竞争优势将日渐凸显,台湾及远距离的旅游客源都将主要依托厦门作为其进入海西区域旅游的通道。旅游通道战略的构建是厦门旅游获得持续增长的必然选择。

(二)策略重点

目的地管理组织既需要有战略视角,也需要有运作观念[5]。一个战略的构建和实施需要多方面的协调和措施,为配合厦门未来旅游发展战略的转变,厦门市政府、行业协会、旅游企业和特殊利益团体在决策和行动方面应把握好以下策略重点:

1.加强旅游目的地建设

厦门应持续不断地加强旅游目的地建设,不管是近期的中心地战略还是远期的通道战略,都必须以不断增强厦门的吸引力为基础。可以从旅游资源开发和旅游市场营销两方面强化厦门作为旅游目的地的吸引功能。首先,应充分挖掘文化内涵,如闽南文化、海洋文化、侨乡文化、对台特色文化、音乐文化等,深化旅游资源开发。其次,加强主体景区鼓浪屿的规划和建设,提升游客体验。第三,在政府的主导或支持下,开发特色主题园和节庆活动,并加强企业化运作。第四,保护旅游环境,保持厦门旅游环境的吸引力,开发休闲度假旅游产品。第五,关注散客、度假、会议、游艇等细分市场,做好有效营销工作。第六,加强城市品牌的营销,特别是对网络营销的运用。

2.完善城市旅游的供给系统

现在,旅游市场供求矛盾已经不是主要表现在数量上了,而是更多的显示在结构上,所以,首先应加强市场研究,完善旅游供给结构,建设各种类型、规模、档次等结构合理的食宿设施。其次,厦门作为区域商贸中心和购物中心的地位有助于世界各地零售业的进驻,应提升厦门购物环境的吸引力。第三,结合厦门城市规划,在历史街区和现代街区的建设中强化旅游餐饮、购物和娱乐功能。第四,加强旅游设施建设,为过境游客提供服务,同时提升标准化服务水平。第五,建立区域旅游信息中心,为国内外游客在海西旅游提供更好的信息服务。

3.积极融入区域分工与合作

近年来,厦金、厦台、厦漳龙、厦门与闽西南的旅游合作取得了可喜的成果。区域旅游合作更多地取决于各地之间的经济联系和政治意愿,未来厦门应在政府和企业层面上与区内外旅游地展开更为积极和多层面的合作。首先,延伸厦门旅游线路,整合旅游资源,通过旅游资源上的互补完善厦门旅游产品,同时,组合包含多个城市的旅游线路产品。其次,互相开放市场,建立无障碍旅游区。第三,与各地政府联合促销,作为海西旅游整体对外宣传。第四,利用厦门资金和人才上的优势,在旅游投资和经营管理上进行更多的合作。第五,厦门旅行社应增强旅游运营商和批发商的功能。第六,目前厦门是福建省台湾游首发团的唯一口岸,且拥有多家具有经营对台游资格的旅行社,未来厦门应保持在对台游方面的先导优势。

4.构建完善的交通网络

旅游通道是建立在区域交通中心和完善的交通网络基础上的。首先,通过政府间关系签订航空协议,增开航线,与主要客源国或地区建立紧密联系。其次,鼓励厦门航空参与国际竞争,多开航班,引进技术,提高运营效率,提升服务和效益水平。第三,加速码头设施建设。第四,参与和投资邻近省市航空与码头建设。第五,与海西腹地城市建立更为紧密的联系,完善陆上交通。

[1]因斯克谱◦爱德华.旅游规划:一种综合性的可持续的开发方法[M].北京:旅游教育出版社,2004:21.

[2]克里斯◦库珀,约翰◦弗莱切,大卫◦吉尔伯特.旅游学:原理与实践(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2004:6.

[3]王艳平,郭舒.旅游规划学[M].北京:中国旅游出版社,2007:21-23.

[4]保继刚,楚义芳.旅游地理学[M].北京:高等教育出版社,1999:4.

[5]里奇.旅游目的地竞争力管理[M].天津:南开大学出版社,2006:310.