清代中期松江府农民生产成本和收益探析——以19世纪20年代华、娄地区为例

胡勇军

(南京师范大学 社会发展学院,南京 210097)

引 言

农民是生产和消费环节中一个重要的基本单位,日常的生产和消费在某些方面反映了农民的生活状况和生活水平。明清时期,江南是全国经济最为繁荣的地区,但是在这繁荣景象的背后,普通农民的生活到底怎样,这是一个非常值得深入探讨的问题。要想了解当时农民的生活状况,就必须对农民的经济生活背景有充分的认识。明清时期,江南地区商品经济发达,农户除了从事种植业外,还大量经营副业,主要是棉纺业和丝织业,这由当地的自然和地理环境所决定。华亭、娄县地处松江西部,地低且土质疏松,农户除了种植水稻外,还主要种植棉花,家庭妇女则主要从事棉纺织业。本文主要探析清代中期松江府西乡地区农民主要的生产成本和收益,进而说明当时他们的生活状况。

一、农户家庭规模和耕地情况

中国封建社会的农民家庭,由于是小块土地经营,家庭成员通常有四五人组成。家庭的组成主要有两种形式:一是父母及其未婚子女组成的核心家庭,二是父母及其子媳组成的复式家庭。江南地区的农民家庭也大体如此,这里我们就以五口之家为例,其中主要劳动力是丈夫和妻子,其他家庭成员从事辅助劳动,很多历史文献都有类似“一夫耕”、“夫妻二人极力耕种”[1]115的记载。

江南地区农户的耕地规模,前人已经进行了大量研究。李伯重认为,早在明代后期,江南地区就产生了“人耕十亩”的经营模式,清代前中期这种经营模式得到了普及。[2]李氏提及的“人耕十亩”的经营模式比较符合当时江南地区的实际情况。首先,江南地区河网密布,耕地往往被划成小块,这就不同于华北地区那种大规模的“农场式”的耕作模式。其次,劳动力的效能直接决定了耕地的规模,以便现实生产效益的最大化。清人张履祥曾提及:“吾里地田,上农夫一人止能治十亩,故田多者辄佃人耕种而收其租”,“且如匹夫匹妇,男治田地可十亩”。[3]148、151

那么十亩地又是如何搭配种植的呢?由于区域的差异性,各地的实际情况又不尽相同。一方面根据家庭劳动力的情况进行分配,另一方面则由当地的地理和自然环境决定。元明之际,松江府兴起植棉,到了明代中叶成为全国重要的棉花种植区;清代以后,棉花种植面积不断扩大,而种稻面积减少。乾隆年间,两江总督高晋说:“松江府每村庄知务本种稻者,不过十分之二三,图利种棉者,则有十分之七八。”[4]道光年间,江苏巡抚林则徐说:“太仓州及所属之镇洋、嘉定、宝山等县,种稻之处十仅二三,而木棉居其七八。”[5]对此,我们不能简单地认为当时种植棉花就有“十之七八”,还要注意到松江府东、西乡的地区差异。何良俊提及,“盖各处之田虽有肥瘠不同,然未有如松江之高下悬绝者。西乡田低水平,易于车戽,东乡田高岸陡,车皆直竖,无异于汲水。”[1]115李伯重说:“关于明清江南农户的棉田数量的记载极少,我所见者仅有两例,都是松江地区的,一是18世纪末的记载,说男女各种棉2亩;一是1839年的记载,一户下农种木棉三五亩。”[6]方行也认为“(江南地区)纺棉织户的农户,大致以种五亩者为多”[7]。高晋、林则徐所说“十之七八”极有可能是松江府东乡的情况,因为东乡田高不利于汲水,每亩水稻的收入只有西乡的一半,所以农户种棉超过了种稻。从现实情况考虑,在灌溉条件便利的西乡地区,农户一般也不会种植太多棉花,因为他们必须留足水田种植水稻,一旦遇到荒年则先满足一家基本食物需求。

二、农业生产成本和收益

江南地区农民的收入主要包括两个方面:一是农田种植作物所得(包括春熟和秋熟),二是农妇在家纺纱织布的收入。清代中前期,华、娄地区几乎家家都纺织,“乡村纺织尤尚精敏,农暇之时,所出布匹日以万计”[8]166。当然除了这两种最主要的收入,还有其他一些临时性收入,例如农夫趁农闲外出做短工获取的收入。但是由于田间管理的需要,农夫很少有时间外出做短工,即使有也是很少的一部分收入。为方便计算,我们不把这些收入算入其中。因此,农户所需生产成本就是从事农业生产和纺织活动所付出的成本。

(一)水稻种植成本和收益

清代中期,江南地区已经普遍采用春熟和秋熟二熟制。春熟收获的作物品种较多,主要以麦、豆和油菜为主;秋熟主要以稻米为主。下面分别介绍种植水稻和春花的成本和收益。

水稻种植主要包括育苗、栽秧、田间管理(灌溉、施肥、除草)和最后的收获上场(脱粒)四个重要环节。根据江南地区农村的实际情况可知,当时农民种植水稻所需成本主要包括:购买种子、肥料的费用,置办农具的费用以及田间劳作所需劳动力的费用。清代中期桐乡人姜皋所著《浦泖农咨》,记载了道光前半期(1823-1829年)华、娄地区主要生产与生活资料的市场价格。

购买种子的费用,据姜皋记载,“稻种亩斗三百文”[9]215,五亩田约需1500文。

农具中最重要的是水车。相关文献记载:“水车有牛打、人踏两种,然惟上车异,而下车同也,上车用车盘用车棚用眠轴,其价至少十余千,小者曰荷叶车不过五千而已。”[9]217除了水车之外,耙最贵,“其价须三四千文”[9]217,犁价一千文,铁撘三四百文。除此之外,还有蓑衣、粪箕、扁担、镰刀、风车等,“备之亦须多钱”[9]217。以上农具总需15000文。由于农具成本是一种持续性投入,初次购买之后就无需每年购买,因此它的成本就可以算成折旧费(总价除以使用年限),如果按10年计算,每年的折旧费为1500文。

清代前中期江南,肥料使用有了很大进步,堪称“肥料革命”,主要有“底肥”、“追肥”两种。肥料主要包括野草、绿肥作物、人畜粪便和河塘污泥四种。华、娄地区所使用的肥料主要是绿肥、粪肥和饼肥三大类。绿肥基本上是草子(紫云英)。“草子价每斗六七百文至三四百文不等,每亩撒子四五升。”[9]216五亩地大约需要草子钱1300文。粪肥的使用量比较大,但粪肥大都自产。当地流传这样的俗语:“种田不养猪,秀才不读书。”[9]217因此粪肥成本不计。饼肥(豆、油菜籽、棉花籽榨油之后的油渣做成的饼)作为一种新型肥力,在清前中期已经普遍使用。表1记录了明末、清代中期两个时期各种作物所用肥量(折饼肥)。

表1 江南各种农作物施肥量(单位:斤/亩)[10]

根据100斤为一担,一亩稻地需要1.5担饼肥。据姜皋记载,“饼总以二千钱一担为率,甲午年二千四百文一担”,“膏壅必得二千文”。[9]218这里取常数 2000文/担,五亩地所施用饼肥需要15000文,加上草子钱,总计16300文。

水稻的种植、田间管理和最终收获,五亩水田完全可以在不需要外来劳动力的情况下独立完成。清代前中期,松江地区虽然越来越多的农妇因专于棉纺织业而不再下田,但是在最繁忙缺少人手的时候,“妇女馌饷外,耘或车灌,率与男子共事”。[8]168

明清时期江南水稻的亩产量,据张履祥记载,明代“田极熟,米亩三石,春花(麦)石有半,然间有之,大约三石为常耳”。[3]101到了清代中期,何良俊记载当时松江西乡地区“且土肥获多,每亩收三石者不论,只说收二石五斗,七八十石矣”。[1]115同时期,姜皋记载浙江桐乡地区“上丰之岁,富农之田近来每亩不过二石有零”。[9]218但此时由于刚经历荒灾,记录可能稍偏低。这里我们采用二石五斗,比较接近当时实情。

关于米价,历史上直接记载的不多,而且含糊不清。这里主要以王业键整理的1638-1935年间江南米价作为参照,具体见表2。①由于当时松江地区米价无法考证,选用的1823—1829年的数据为苏州府资料,并不是松江府的直接数据。在长三角及其他大部分地区,价格变动常同步发生。1834年的数字来自姜皋《浦泖农咨》,上海古籍出版社2002年版,第218页。

表2 1823-1834年江南米价[11]

表2可见,1823-1829年,米价平均2.33两/石。此时银钱比价为1:1300,因此米价合3030文/石。以3000文/石计算,总计收入为37500文。除了收获稻米外,稻草一般作为农户日常使用燃料,这里不算在收益之内。

(二)春熟作物种植成本和收益

春熟种植主要以豆、麦和油菜为主,这几种作物间而种之,主要由农户的生活需求所决定。种植豆和油菜是为了提供农民日常食用油,麦子可以作为农民副食。春花亩产量没有单独记载,常与稻谷产量作比较。“田极熟,米亩三石,春花(麦)石有半”,此处的春花亩产量,陈恒力的解释是,无论是小麦还是油菜籽,平年亩产均为1石上下。[3]103根据上面的分析,当时一亩稻米的产量为2.5石,春花的产量一般在1石到1.25石之间。

为计算方便,我们用小麦代替其他一些春花种植物。关于麦的亩产量,包世臣云:“苏民精于农事,亩常收米三石,麦一石二斗,以中岁计,亩米二石,麦七斗。”[12]58这跟上面春花的产量基本符合,这里我们用平年的亩产量1.2石。麦的价格,姜皋说:“收成至好之年,不过一石有余,其价千文而已。”[9]218因此,种植5亩小麦的收益约为6000文。

种麦最主要的成本就是肥料的花费。表1可知,每亩小麦需饼肥20斤(0.2担),饼肥价格为2000文/担,五亩总计需要2000文。

三、棉纺织业生产成本和收益

在明代后期,大多数棉田都实行一年二作制,但是从主茬作物来看,既有连作制,又有翻田制。连作制就是指在同一块田地里连续数年种植棉花;翻田制是以棉花与水稻轮流作为主茬作物,常常种棉两年之后改种稻一年。清代中期,翻田制已很普遍,即使在以连作制闻名的嘉定,这时候也实行了“三年中一年种稻,二年种棉”[13]的翻田制。这时候的副茬多以稻、豆和麦为主,其中麦最多。表1可知,当时松江地区种植棉花每亩需要饼肥170斤(1.7担),每担饼肥2000文,种植五亩棉花肥料成本需要17000文。

清初姚廷遴《历年记》记载上海棉花亩产量大约为80斤籽棉。[14]18世纪,棉花的亩产量有了提高,“盛者亩收干花二石”[12]20。松江棉田“嘉道前,每亩得收一二百斤”[15]。张春华提及,1830 年上海种棉,“一亩之人有百斤者为‘满担’,倍者为‘双担’。双担是年之极丰者,不恒有”[16]。因此,这一时期棉花亩产量(常量)应当在100斤上下,五亩总计产量在500斤上下。根据3斤籽棉可出1匹棉布计算,500斤籽棉可织166.5匹布。松江地区农户,除农忙季节,通常都从事纺织。徐新吾提及,“织户在一年之内的织布时间,可达八个月左右。在手纺织比较集中的地区,织户常常‘蘸脂夜作’甚至‘通宵达旦’。”[17]因此,当时上海农村有“男纺女织”的说法。李伯重认为,苏松地区多数农户常年产布为八十至一百匹,多余的棉花农户会拿到市场出售。由于同时期棉花的价格很难查询,为计算方便,我们假设所有棉花都织成布。

19世纪20年代华、娄地区的布价没有记载,因此只能借鉴同时期邻近地区的布价。嘉庆年间纂、道光年间增补的《寒圩小志》记载:“其女勤纺织,匹布可售六七百文,不特贫者借以糊口,即稍有家者,亦资以利用焉。”[18]可见,嘉道年间华亭县寒圩镇一带的布价为600-700文/匹。据张忠民估计,嘉道时上海地区棉布市价,上等布每匹0.3-0.4两;中等布0.2-0.25两;下等粗布0.1-0.15/两。[19]李伯重利用1867-1895年上海出口土布的价格,计算出当时华、娄地区每匹布价格为480文。[15]姜皋述及,“自近十数年,标布不消,布价遂贱,加以棉花地荒歉者及四年矣,棉本既贵,纺织无赢只好坐食,故今岁之荒,竟无生路。”[9]219由此可见,当时织布可图之利已经很少,农户织布也只是维持生计所需。棉布价格并非单独地起伏不定,往往跟当时的花价和米价相联,民间有“斗米花三斤”的说法。由于三斤棉花织成一匹布,一匹布的价格相当于一斗米的价格,当时米价为3000文/石,布价应为300文/匹。结合以上分析,当时布价应该在一匹300-400文之间。我们取均价350文/匹,五亩棉花织成布的收入约为58000文,这其中还需去掉织布所需材料的成本,以及妇女和其他辅助劳动力的成本。

关于棉田的后茬作物,李伯重说:“清代中期棉田多以麦为后茬,而麦耗地力较为严重,必须多施肥料才能恢复地力。”[10]方便起见,我们将棉田的副茬按种麦来算。据上面计算我们得知,种植麦的主要成本就是肥料2000文,收益为6000文。

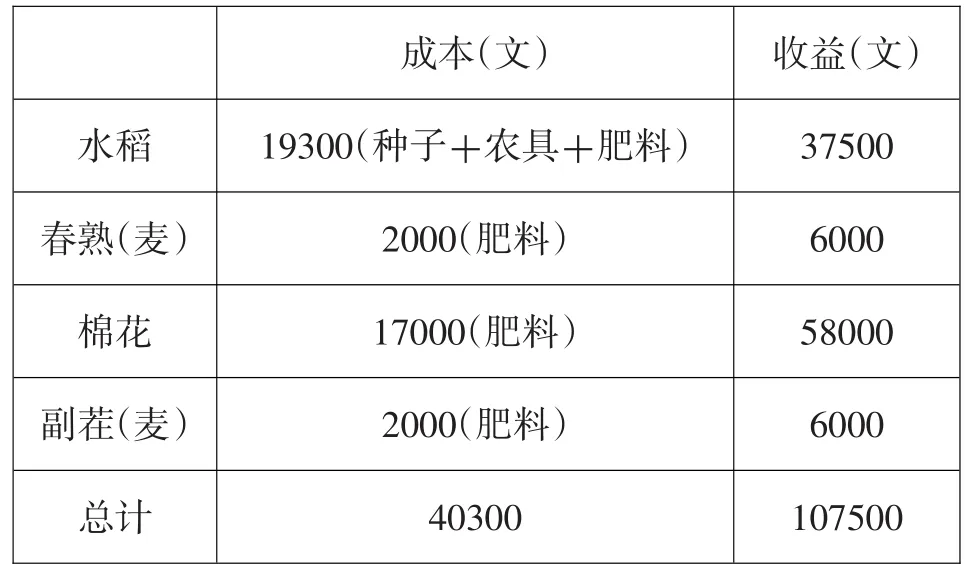

以上将农民全年中从事主要经济活动所需的成本以及收益做了一个大体估算,其中没有计算雇佣劳动力的成本以及农户一些临时性的收入,这可能跟实际情况有一些出入,但不影响总体分析。下面将所得结果列成表,具体见表3。

结 论

江南是中国历史上赋税征收最重的地区,唐中期韩愈就说:“当今赋出天下,江南居十九。”[20]明清时期,随着江南经济地位的提升,赋税额度也不断加重,康熙初年江苏巡抚韩世琦说:“然财赋之重,首称江南,而江南之中,惟苏、松为最。”[21]如此高额的赋税,最终落在广大农民身上。通常情况下,地租为其所租种土地种植的主茬作物(在大多数情况下为水稻)产量的一半,春花作物不必交租。[22]据上,农户种植五亩水稻的收益为37500文,除去成本费19300文,还有不到一半,基本上都作为田赋上交。如果遇到丰年,则能够剩下二三个月口粮,但根本吃不到年底,这跟姜皋所述情况相似,“近来每亩不过二石有零,则一石还租,一石去工本,所余无几”。[9]218平时农户口粮主要以麦、豆等杂粮为主,这在清后期尤其明显。农户一般以种植麦和豆为主,且进行精作以获得高产,来弥补口粮的不足。

表3 农户全年经济活动成本和收益

在这种情况之下,江南地区农民不得不从事副业来增加家庭收入。在华、娄地区,农妇纺纱织布的收入成了整个家庭的主要经济来源,农家口粮和日用全要依赖它。据上,农户纺织全年收入约为58000文,除去成本17000文,剩下41000文。这些用于全年的衣食住行以及教育、人情等事项所需开支,可想而知是根本不够的。因此,在江南地区,除了农妇在家纺织外,农夫在忙完农活后,一般也从事纺织,或者外出做一些短工来补贴家用,当时全家纺织“篝灯燎火至达旦不休”的情况很多。尽管如此,一旦遇到荒年,布价遂贱,纺织无利可图,农户也就失去了维持生计的方法。虽然江南经济异常繁荣,社会上也出现了奢侈之风,但生活在社会底层的农民一年的收入只够维持一家的基本生活需求,甚至还不足以维持生计。可想而知,当时农民的生活水平仅仅处于基本维持温饱的状态。

[1]何良俊.四友斋丛书:卷十四[M].北京:中华书局,1959.

[2]李伯重.“人耕十亩”与明清江南农民的经营规模——明清江南农业经济发展特点探讨之五[J].中国农史,1996(1):1-14.

[3]张履祥.补农书校释[M].陈恒力,校释.北京:农业出版社,1983.

[4]高晋.请海疆禾棉兼种疏[M]//清朝经世文编:卷三十七.台北:文海出版社,1979:256.

[5]林则徐.林文忠公政书[M]//江苏奏稿:卷二.北京:中国书店,1991:21.

[6]李伯重.江南农业的发展(1620-1850)[M].上海:上海古籍出版社,2007:128.

[7]方行.清代农民经济扩大再生产的形式[J].中国经济史研究,1996(1):34-48.

[8]宋如林,孙星衍.松江府志·风俗[M].清嘉庆二十二年刊本影印.台北:成文出版社,1970.

[9]姜皋.浦泖农咨[M]//续修四库全书.上海:上海古籍出版社,2002.

[10]李伯重.明清江南肥料需求的数量分析——明清江南肥料间题探讨之一[J].清史研究,1999(1):30-38.

[11]史志宏.王业键《1638-1935年江南米价变动趋势》述要[J].中国经济史研究,1993(3):151-162.

[12]包世臣.齐民四术[M].潘竞翰,校.北京:中华书局,2001.

[13]陈传德,黄世祚.民国嘉定县续志:卷五·风俗[M].民国十九年铅印本.台北:成文出版社,1975:278.

[14]姚廷遴.历年记[M]//清代日记汇抄.上海:上海人民出版社,1982:64.

[15]李伯重.1823-1829年华亭——娄县地区的物价[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2007(1):48-63.

[16]张春华.沪城岁事衢歌[M].上海:上海古籍出版社,1989:16.

[17]徐新吾.江南土布史[M].上海:上海社会科学院出版社,1992:210-202.

[18]杨学渊.寒圩小志[M]//中国地方志集成乡镇志专辑:第一辑.上海:上海书店出版社,1992:410.

[19]张忠民.上海:从开发走向开放(1368-1842)[M].昆明:云南人民出版社,1990:208.

[20]韩愈.韩愈全集[M].钱仲联,马茂元,校.上海:上海古籍出版社,1997:14.

[21]韩世琦.请减浮粮疏[M]//同治苏州府志.清乾隆十三年刻本影印.南京:江苏古籍出版社,1991:316.

[22]吴承明,许涤新.中国资本主义的萌芽——中国资本主义发展史:第一卷[M].北京:人民出版社,1985:64.

——松江二中(集团)初级中学校歌

———王松江