腹腔镜下卵巢畸胎瘤剥除术中减少瘤体破裂的手术方法的临床探讨

仝进毅 张信美 林 俊 贾 忠

目前我国妇科腔镜手术技术得到大力推广,很多 畸胎瘤患者也得益于腹腔镜微创手术,但其手术过程中仍然存在以下问题:①打开瘤体包膜困难:由于瘤体光滑,很难控制瘤体,打开包膜用力过大或单极电切很容易导致瘤体破裂,所以为了避免破裂在打开瘤体包膜时多花费时间较长;②破裂:发生破裂处理不当,会带来许多麻烦,如化学性腹膜炎[1],切口无法愈合等等,而破裂以后需要反复冲洗,手术时间增加很多。所以如何有效地打开瘤体包膜,避免手术过程中瘤体破裂的发生是妇科内镜医生所追求的。我们医院妇科在腹腔镜畸胎瘤剥出手术时为了迅速打开瘤体包膜,减少瘤体破裂设计采用钩型器械联合双极电凝钳的方法,优点是可以避免过度电凝,减少了对卵巢的电凝损伤,可收到良好的临床治疗效果,现将临床应用分析如下。

资料与方法

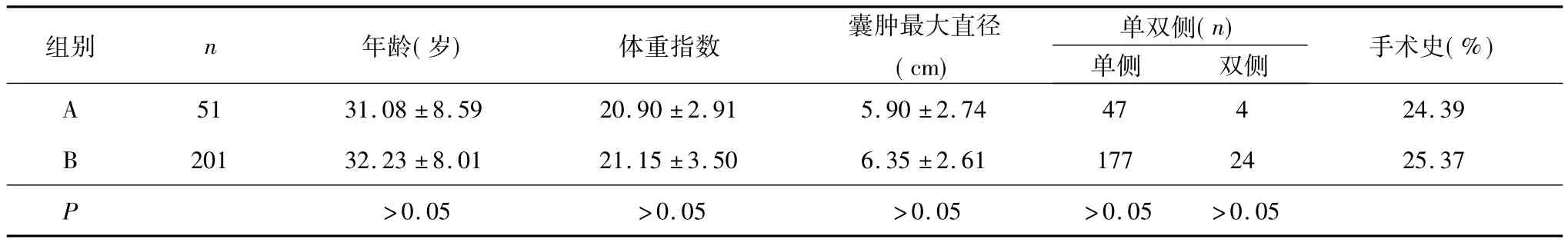

1.临床资料:选择笔者医院2006年1月~2009年12月妇科收治的因卵巢畸胎瘤行手术治疗的患者254例,术后经病理证实良性畸胎瘤252例,排除含恶性成分畸胎瘤2例,患者年龄16~56岁,按手术方式分为两组:A组(施行改进的腹腔镜下卵巢囊肿剥出术):51例,平均年龄31.08±8.59岁,平均体重指数20.90±2.91,其中单侧47例,双侧4例,肿瘤平均直径 5.90 ±2.74cm,其中24.39%有(10/51)有盆腹腔手术史;B组(施行传统的腹腔镜下卵巢囊肿剥出术):201例,平均年龄32.23±8.01 岁,平均体重指数21.15 ±3.50,其中单侧177例,双侧24例,肿瘤平均直径6.35±2.61cm,其中有25.37%(41/201)有盆腹腔手术史。两组患者一般资料比较,统计学无明显差异(P>0.05),具有可比性。

2.手术器械:奥林巴斯电子腹腔镜,单极电凝勾,国产双极电凝钳(如分离钳状)。

3.方法:(1)手术方法:①传统的腹腔镜下卵巢囊肿剥出术:在卵巢包膜的较薄处直接剪开、双极电凝后剪开或使用单极电凝切开,找到囊肿壁与卵巢包膜间隙后,用剪刀分离并扩大切口,再用解剖钳钝性分离包膜和囊肿壁,囊肿剥离后,卵巢剥离面双极电凝止血或缝合剥离面;②改进的腹腔镜下卵巢囊肿剥出术:双极电凝畸胎瘤包膜,不带电电凝勾勾开电凝处包膜,钝性撕开电凝卵巢包膜或用剪刀扩大切口,然后利用双极电凝钳边剥离边凝血,遇到粘连致密剥离困难时电凝粘连带后剪断,囊肿剥离后,卵巢剥离面已经基本止血,冲洗剥离面,明显出血点稍作电凝止血。任何手术中如遇囊肿破裂,应用大量温生理盐水冲洗盆腔,吸净囊液、脂肪等内容物。(2)观察指标:记录囊肿是否破裂,手术时间(从划刀至皮肤缝合完毕,合并手术者减去合并手术所用时间)、出血量、术后肛门排气恢复时间、术后住院时间、是否中转开腹、术中术后并发症等。

4.统计学方法:采用SPSS 13.0统计软件。计量资料以均数±标准差()表示,组间均数比较采用t检验或非参数检验,率的比较采用χ2检验以P<0.05为差异有统计学。

结 果

1.一般资料比较:A组与B组在年龄、体重指数、囊肿大小、单双侧以及既往手术史的比较上,差异均无显著性(P >0.05)(表1)。

表1 一般资料比较

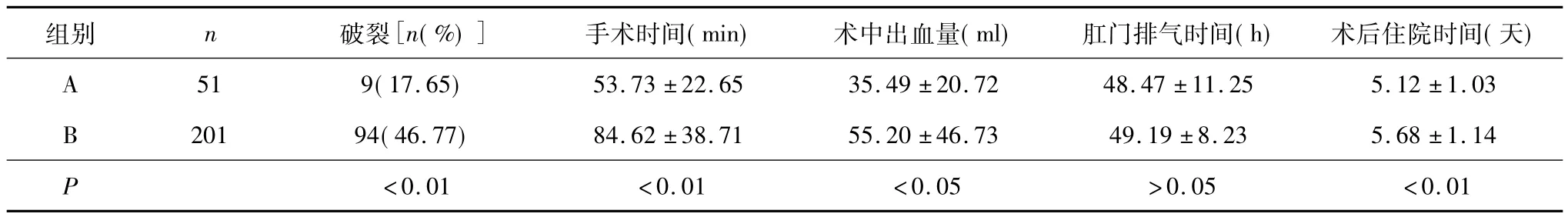

2.手术及术后恢复等情况比较,手术时间分别为A 组53.73 ±22.65min、B 组 84.62 ±38.71min,两组统计学有显著性差异(P<0.01);出血量分别为A组35.49 ±20.72ml、B 组 55.20 ±46.73ml,两组统计学有显著性差异(P<0.05);A组和B组的畸胎瘤破裂率分别为17.65%、46.77%,两组统计学有显著性差异(P<0.01);术后肛门排气恢复时间分别为A组48.47 ±11.25h、B 组 49.19 ±8.23h,两组统计学无显著性差异(P>0.05);术后住院时间分别为A组5.12±1.03天、B 组5.68±1.14天,两组统计学有显著性差异(P <0.01)(表2)。

表2 手术及术后恢复情况比较

3.手术中转开腹及并发症发生情况:A组和B组均未出现中转开腹手术的情况,同样A组和B组术中、术后无一例发生严重并发症。

讨 论

在妇科领域,腹腔镜手术已经具有越来越重要的地位。早在1997年就有1项随机对照研究认为对于直径<10cm的良性卵巢囊肿,腹腔镜手术比开腹手术具有更明显的优势,最近的186例临床研究认为对于直径>10cm或者巨大的卵巢囊性肿瘤,腹腔镜同样安全可行,但是需要具备快速病理和开腹根治手术的能力[2]。所以近年来腹腔镜治疗卵巢囊性肿瘤已逐渐成为首选的治疗方案。然而,如果由于种种原因在术中发生畸胎瘤破裂和囊内液外溢,那么就会引起化学性腹膜炎和随之而来的盆腔粘连形成等各种术后并发症,甚至在恶性畸胎瘤病人中,还会造成肿瘤组织的播散,需要引起重视的是,相比于开腹手术,腹腔镜手术更容易引起畸胎瘤的破裂[3,4]。如何避免肿瘤发生破裂并将其完整地从盆腔中取出,是目前妇科腹腔镜手术的一个难点。在畸胎瘤的腹腔镜手术中,术者的经验和手术技巧是影响肿瘤破裂与否的主要因素[5]。据此,我们改良了相关手术步骤与方法,取得了良好的效果。

改良组手术时间较传统组短,一方面是因为改良后的手术方法操作更为方便易行,勾开电凝处包膜非常容易,另一个重要原因是边分离边止血,即减少术中出血量,又大大节省了手术时间,而且可以减少分离时用力撕拉所导致的瘤体破裂,瘤体破裂需要反复冲洗也明显增加手术时间。在术后恢复方面,虽然两组患者在肛门排气时间上并无显著差异,但是由于传统手术肿瘤破裂率高,盆腹腔受到的囊内液污染虽然在尽力冲洗后看似已经干净,但总会有少许残留,导致术后腹痛、体温恢复慢而致住院时间的增加。而且由于改进手术后手术时间缩短,麻醉药、CO2气腹等各种不利因素对机体的影响减少,利于术后恢复。

对于卵巢畸胎瘤腹腔镜剥除术我们的经验体会如下:

1.如何打开肿瘤包膜:一般的操作习惯是在卵巢门对侧或肿瘤包膜的较薄处,直接剪开或联合应用双极电凝或者使用单极电刀直接切开,由于肿瘤包膜光滑,张力多数较高,经常剪很长时间,包膜也打不开,如果用力较大就会直接导致瘤体破裂。而我们改良后方法的优点是:双极电凝钳的作用范围局限于两钳头之间,包膜电凝后容易打开,并且其电凝作用也减少了切开过程中的出血;不带电的电凝钩不会因电损伤而导致肿瘤直接破裂或者导致局部电凝伤,剥离时容易破裂,而只利用电凝钩本身的物理特性,来进行分离并扩大包膜裂口。利用这种方法无一例发生破裂。

2.分离囊肿与卵巢组织:分离囊肿壁与正常卵巢组织的方法有多种,如用钝头拨棒、分离钳、剪刀、吸引器等。在剥离时要注意选择好两条解剖线,一是切口平行卵巢系膜,另一条是用力垂直于卵巢系膜,注意剥离将力量用在牵拉皮质上,不是用在囊壁上。传统方法经常使用钝性及撕拉操作分离出囊肿,那么当存在致密粘连时,用力撕拉就很容易导致囊肿破裂。我们采用双极电凝钳来进行剥离,该器械头端如分离钳,既可以抓持又可以随时电凝,当遇到粘连致密剥离困难时,先电凝粘连带而后剪开,避免了由于用力撕拉所导致的瘤体破裂。除此之外,还可以随时电凝止血,减少术中出血量,保持术野清晰,并且避免了由于囊肿去除后,囊腔内较深处止血较困难或创面弥漫出血而造成的反复电凝盲目止血,减少了对正常卵巢组织的永久性电凝损伤导致的卵巢储备功能的降低[6]。剥除后剩余正常卵巢组织的剥离面不会有弥漫性出血,若有少许渗血,可用双极电凝稍做止血,一般经过上述处理后的卵巢组织会自然内翻成形。关于这种改良手术方法对卵巢储备功能影响是否的确减少,需要后续的临床实验资料证实。

3.囊肿取出:在将畸胎瘤完整剥离后,可放入储物袋或橡胶手套自制的储物袋中后再取出,以免取出过程中发生囊肿破裂其内容物散落在腹腔导致肉芽肿性腹膜炎,装袋完整取出可以减少囊液外漏的发生[7]。万一囊肿不慎破裂,需用大量温生理盐水或蒸馏水冲洗,这样处理后可减少化学性腹膜炎和肉芽肿性腹膜炎的发生[8]。

4.畸胎瘤的破裂:关于术中操作引起畸胎瘤破裂方面,虽有报道认为术中破裂发生后,只要冲洗干净就对患者无明显不利的影响,传统手术组破裂明显增加的原因也是因为多数医生认为只要冲洗干净就对患者无明显不利的影响[9]。本文数据亦显示,无一例发生由于破裂导致严重并发症的病例。但是我们还是应该尽可能减少破裂,除了可能引起化学性腹膜炎、盆腔粘连以及影响生育等远期并发症之外,不可否认的是,畸胎瘤中存在恶性的类型,本研究中254例患者中就有2例是恶性的,虽未发生术中破裂,但毕竟存在术中恶性畸胎瘤破裂导致转移的报道,而且笔者也曾遇到过在其他医院行腹腔镜卵巢畸胎瘤手术中破裂导致腹壁穿刺口无法愈合的病例,所以我们还是应该想尽办法减少破裂的发生,在这一点上,本文的临床资料显示出改进后的手术方法的优越性,在瘤体破裂比例上,它比传统手术方法明显更优(17.65%vs 46.77%),因此,本文的方法值得推广[8]。根据笔者的经验,如果将电凝钩改造得使其稍有点锐性,可能会更利于术中对肿瘤和正常卵巢组织的分离,同时,如果将双极电凝钳的操作钳头设计得更圆一些,那么在剥除时造成囊壁破裂的机会就更少了。

对于腹腔镜下卵巢畸胎瘤剥除术中减少瘤体破裂是否有更好的方法,综述文献,可以找到使用超声刀进行卵巢囊肿剥除手术,但是对卵巢功能同样有影响,而且我们的经验对减少囊肿破裂的价值受限,因为其刀头有棱角,容易导致破裂[9]。我们的改进手术对减少破裂有价值,但对卵巢功能是否有影响,还需要临床证据。最近的文献,有使用黏胶剂进行创面止血,可能对卵巢功能影响更小,但是操作上还有需要解决的问题,需要进一步探索[10]。

1 Rubod C,Triboulet JP,Vinatier D.Ovarian dermoid cyst complicated by chemical peritonitis.Case report[J].Gynecol Obstet Fertil,2007,35(7-8):651-653

2 Ghezzi F,Cromi A,Bergamini V,et al.Should adnexal mass size influence surgical approach?A series of 186 laparoscopically managed large adnexal masses[J].BJOG,2008,115(8):1020 -1027

3 Kruschinski D,Homburg S,Langde S,Kapur A.Dermoid tumors of the ovary:evaluation of the gasless lift- laparoscopic approach[J].Surg Technol Int,2008,17:203 -207

4 Laberge PY,Levesque S.Short-term morbidity and long-term recurrence rate of ovarian dermoid cysts treated by laparoscopy versus laparotomy[J].J Obstet Gynaecol Can,2006,28(9):789 -793

5 Milad MP,Olson E.Factors that increase the risk of leakage during surgical removal of benign cystic teratomas[J].Hum Reprod,1999,14(9):2264-2267

6 Li CZ,Liu B,Wen ZQ,et al.The impact of electrocoagulation on ovarian reserve after laparoscopic excision of ovarian cysts:a prospective clinical study of 191 patients[J].Fertil Steril,2009,92(4):1428-1435

7 Kondo W,Bourdel N,Cotte B,et al.Does prevention of intraperitoneal spillage when removing a dermoid cyst prevent granulomatous peritonitis[J].BJOG,2010,117(8):1027 -1030

8 Wen KC,Hu WM,Twu NF,et al.Poor prognosis of intraoperative rupture of mature cystic teratoma with malignant transformation[J].Taiwan J Obstet Gynecol,2006,45(3):253-256

9 Kavallaris A,Mytas S,Chalvatzas N,et al.Seven years'experience in laparoscopic dissection of intact ovarian dermoid cysts[J].Acta Obstet Gynecol Scand,2010,89(3):390-392

10 Ebert AD,Hollauer A,Fuhr N,et al.Laparoscopic ovarian cystectomy without bipolar coagulation or sutures using a gelantine-thrombin matrix sealant(FloSeal):first support of a promising technique[J].Arch Gynecol Obstet,2009,280(1):161 -165