提问式教学法在“儿科护理学”教学中的应用*

严彩红 林建荣 高 艳 雷丹琼

(黄石理工学院医学院,湖北黄石435003)

0 引言

教学既是一门科学,又是一门艺术,而提问则是教学艺术的一种体现,是课堂教学中的常用手段。教师在课堂上设置一定的问题情境,可促进师生交流,发展学生思维,调动学生的学习积极性,成为师生共同发现、理解和探究知识的重要途径。我们在“儿科护理学”教学中尝试采用了提问式教学法,取得了较好的效果。

1 对象与方法

1.1 对象

将黄石理工学院医学院2007级的专科护理专业80名学生随机分成实验组和对照组。2组学生均为全日制高中统招生,女生77人,男生3人,平均年龄19.5岁。学生的智力、年龄、文化基础无明显差异,具有可比性。

1.2 方法

对照组采用传统教学法,实验组采用提问式教学法。2个组除教学方法不同外,其余方面(教材、授课教师、授课学时、教学条件)均相同。

1.2.1 利用提问,启发学生思维

由于教师的问题是针对一节课的重点难点内容而设计的,对学生的学习思维有一定导向作用,学生头脑有了疑问,才会开动脑筋,积极思考,深入探究。因此,在教学中教师可以利用设问、质疑等方式来创设问题情境,激发学生学习兴趣,引导学生进行学习和思维[1-2]。例如,在讲述婴儿喂养时,先播放一段婴儿喂养录像,然后提出如下问题:正确的哺乳技巧是什么?为什么提倡母乳喂养?给婴儿喂奶的方法有几种?

1.2.2 借助提问,辨明概念,掌握发病机理

“儿科护理学”是护理学中重要的专业课,很多疾病发病机制复杂,难以记忆和理解,通过对以前所学知识的提问,引导学生剖析、归纳,使学生体会到医学基础知识与专业知识的连贯性,让学生对所学知识有较清晰的理解,从而达到预期的教学效果。例如:在讲解肺炎患儿出现休克并发症时,就可以联系以前所学的知识。休克的分类有哪些?休克的病理生理基础是什么?肺炎休克是属于哪一类?由此导入患儿肺炎休克的发病机制,为学生理解新的知识起到一个很好的铺垫作用。

1.2.3 借助提问,了解学生学习现状

一个新知识的教学内容结束后,教师应通过提问了解学生在课堂上的学习现状,及时调控教学策略和教学节奏。例如:讲授完液体疗法后,可以列举一个脱水的病例,检验学生是否真正理解和掌握了液体疗法,从而决定下一步的教学步骤。

1.2.4 设置探究性问题,培养学生研究问题、解决问题的能力

一个教学单元结束后,教师可以设置探究性问题,让学生课后在网上和图书馆查找、收集、整理资料,写出研究报告作为作业上交。例如:在传染疾病患儿的护理讲解完毕后,可以设置如下问题:麻疹、流行性腮腺炎、水痘、猩红热等常见传染病检疫和隔离时间是多少?预防方法、治疗原则及护理要点是什么?通过设置探究性问题,可以培养学生自主学习、解决问题的能力。

1.3 教学效果的评价

理论教学结束后,2组学生采用相同试卷,选择同一时间考试。对2组学生进行问卷调查。发放问卷80份,回收有效问卷80份,有效回收率为100%。

1.4 统计学方法

所得数据采用SPSS12.0统计软件包进行x2检验。

2 结果

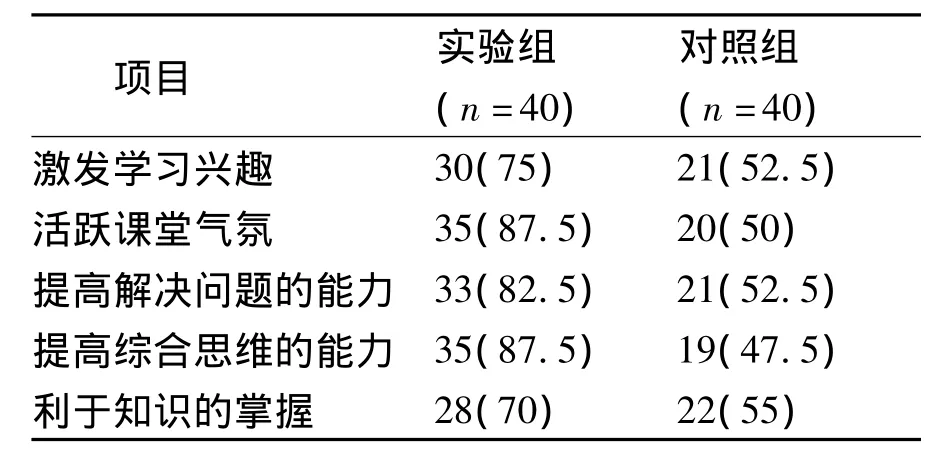

2.1 问卷调查结果

采用问卷对2组学生进行问卷调查,评价各自课堂教学方法,实验组对课堂教学方法的评价较高,2组有显著性差异(均P<0.05),见表1。

表1 2组学生对不同教学方法的评价 [n(%)]

2.2 考试成绩比较

采用同一套试卷对学生进行理论测试,实验组理论测试成绩优于对照组,2组有显著性差异(均P<0.05),见表 2。

表2 2组学生学习成绩的比较 [n(%)]

3 讨论

提问式教学法是以问题为中心,以教师为主导,以学生为主体,通过课堂上重点、难点问题激发学生学习的动力,引导学生思考问题、分析问题,改变单纯传授知识的教学模式。我们在“儿科护理学”的课堂教学中,使用提问式的教学法,教师与学生在“问-思考、讨论、争论-答”的过程中,可以很好引导学生的认知发展,优化课堂教学过程,达到以下的教学效果。

3.1 了解学生学习现状

在课堂上,学生作为学习的主体,应该并且能够自主掌握学习的过程,而不是机械地、被动地接受教师的灌输。所以,教师若想提高教学效果,不仅要关注知识的讲授过程,更应主动地对学生的学习进行调控。教师要想成功的实现对课堂的调控,了解学生的学习状态是关健,但学生对一个知识点到底有没有掌握以及掌握到什么程度,教师不容易通过观察直接得出结论,而提问可以较好地解决这个问题。教师可以通过学生对问题的回答判断学生学习进度、对问题的理解程度及与学习目标的差距,以便及时调整教学策略和教学节奏,使得“我要教什么”变成“此时此刻,我应该教什么,怎么教才最合适”。教师了解了学生的学习状态之后,可以更有针对性的进行教学。

3.2 促进思维提升

“学起于思,思源于疑”,思维过程总是与一定的“问题情境”紧密相连的。思维过程就是不断发现问题和解决问题的过程,问题不仅是思维的起点,更是思维的原动力。学生在学习过程中必然会遇到很多问题,这些问题交织在一起便成为学生学习的心理动力和课堂教学的契机。教师在课堂上设置一定的问题情景,围绕着精心设计的问题,激发学生的学习兴趣,使他们不断深入地钻研某一问题,并且能够通过所学的知识,去尝试解决问题,从而促进思维提升。

3.3 提高学生的语言表达能力

学生在上大学前,大多数接受的是以教师讲授为主的课堂教学,学生课堂表达的机会少,部分学生在语言表达上有障碍。进入大学后,很多学生实际上有一定的知识积累,但由于害怕老师提问,常因心理紧张而回答错误。我们要坚持在课堂教学中采用提问式教学法,增强学生的心理素质,提高学生的语言表达能力,为将来走向社会打好基础。

3.4 有利于学生信息化素质能力的培养

培养护理专业大学生的信息化素质是未来护理专业发展的需要。随着医学模式的转变和人们健康观念的变化,护理人员将面对不断扩大的工作领域和日益复杂的护理工作,尤其是在当今现代信息技术日趋广泛应用的情况下,护理工作的现代化程度取决于其信息化素质能力的强弱[3-4]。我们在课堂上设置探究性问题,要求学生学会充分利用信息技术手段,收集和分析资料,研究问题、解决问题,这样做有利于学生信息化素质能力的培养。

总之,提问是启发学生思维,优化课堂教学过程的有效方法,也是辅助教师实现其主导作用的重要手段。我们在“儿科护理学”课堂教学中,使用提问式教学法,激发了学生的学习兴趣,发展了学生的思维能力,提高了学生解决问题的能力,增强了“儿科护理学”的教学效果。但教师需要注意,虽然课堂提问在整个教学过程中起着重要作用,但是,一堂课中的问题并不是越多越好,问题过多会使学生精神过度紧张,疲于应付,不能有效引导学生的思考。所以,在课堂教学中,一定要掌握好课堂提问的适度原则,切忌把“满堂灌”变成“满堂问”,要给学生的思考和讨论留有充分的时间,这样才能达到提问的真正目的。

[1]金传宝.教师如何提高发问技巧[J].外国教育研究,1998(2):40-44

[2]谢桂珍.问题教学法在神经外科护理教学中的应用[J].护理实践与研究,2008(11):62-63

[3]许维丹.实施梯次问卷实践法培养高护生科研能力[J].中国高等医学教育,2007(6):62-63

[4]严彩红,翟海龙.多媒体病例课堂引入教学法在外科护理教学中的应用[J].黄石理工学院学报,2010,26(5):62-64

——老年护理学的日常生活护理要点研究