术中肌电图监测在脊髓栓系综合征手术中应用价值初探

刘 斌 王振宇 林国中 刘 彬 陈晓东 孙建军

(北京大学第三医院神经外科,北京 100191)

脊髓栓系综合征(tethered cord syndrome,TCS)是指由于各种原因造成的脊髓纵向牵拉、圆锥低位、脊髓发生病理改变而引起的神经损害征候群,包括下肢感觉运动功能障碍、畸形、大小便功能障碍等[1]。早期手术是治疗 TCS 的有效手段[2,3]。术中神经电生理监测技术正逐渐成为确保手术安全的一种常规手段。2010年1月~12月我科对19例TCS进行术中肌电图监测,本文对监测结果及其临床意义进行总结和讨论。

1 临床资料与方法

1.1 一般资料

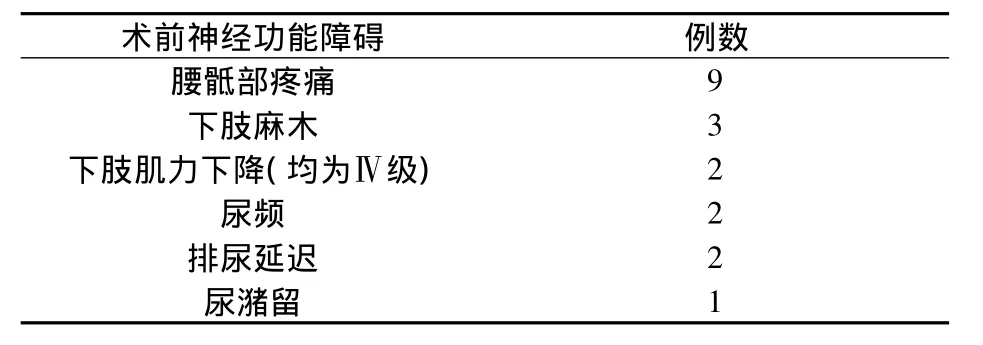

本组19例,男7例,女12例。年龄8~53岁,平均27.0岁。根据TCS诊断标准[4]:①腰骶部疼痛范围广泛;②成人出现症状前有明显的诱因;③膀胱和直肠功能障碍;④下肢感觉运动障碍进行性加重;⑤腰骶部有先天畸形或手术史;⑥MRI证实低位圆锥和终丝增粗,19例均确诊为TCS。所有患者均有神经功能障碍(表1)。X线检查均示脊柱裂,MRI检查示脊髓圆锥均位于L3椎体水平以下、终丝增粗(直径≥2mm)。

表1 19例TCS临床症状

1.2 方法

1.2.1 麻醉方法 麻醉诱导使用丙泊酚、瑞芬太尼和非去极化肌松剂;麻醉维持使用静脉全麻,即丙泊酚120~200μg·kg-1·min-1,辅以瑞芬太尼持续静脉泵入,维持阶段不使用肌松剂。监测肌松情况,四联刺激肌肉收缩反应试验(train of four twitch test,TOF)保持至少2个肌肉收缩反应状态。监测麻醉深度,双频指数(bispectral index,BIS)值维持在40~60。收缩压维持在90~100mm Hg。室温维持在23~24℃。

1.2.2 监测方法 使用美国CADWELL TCS1000型32导术中神经电生理监测仪,选用8mm长针电极。

1.2.2.1 持续肌电图 记录电极安放在双侧髂腰肌、股四头肌、胫骨前肌、腓肠肌以及双侧肛门括约肌,依据手术范围增减电极数量。肌电图增益设为50~500 mV,低通滤波 20~30 Hz,高通滤波 10 kHz,时间窗在10~200 ms/div。

1.2.2.2 激发肌电图 选用同心圆双极刺激器,刺激间期200μs,刺激频率4.7 Hz,恒流刺激强度0.1~10 mA,恒压刺激强度0.1~7 V,时间窗10 ms/div。与持续肌电图监测使用同一组记录电极。

1.2.3 手术方法 采取俯卧位。纵向切口,切口从椎板缺损处上端延至与脊髓粘连的腰骶椎相应水平。逐层切开后暴露椎板缺损处。切除椎板缺损部位上下各1~2个椎板,显露正常脊膜,切除硬脊膜外异常组织。在正常部位打开硬膜,在显微镜下分离,尽量切除脊髓背侧异常组织,确认并切断终丝。彻底止血后,用人工脊膜修补硬脊膜。逐层关闭切口,结束手术。

1.3 监测结果的判定

1.3.1 持续肌电图监测结果判定及处理 正常肌肉在麻醉状态下,监测仪可记录到自发肌电活动,肌电图呈一条直线。当术中神经结构受到牵拉、压迫、电凝等刺激时,可记录到爆发性和(或)持续性肌电活动,肌电图表现为单个或连续的高尖的单相或多相波,即时告知手术医师,注意手术操作方式或改变手术操作部位,使肌电图恢复正常。

1.3.2 激发肌电图监测结果判定及处理 用同心圆探针以1 mA的恒流刺激强度刺激疑似终丝结构,如在监测仪记录到爆发肌电反应,则认为该结构为马尾神经,如未记录到爆发肌电反应,逐步增大恒流刺激强度至10 mA,如仍无爆发肌电反应,则认为该结构为终丝,可予以切断。此方法可以在术中帮助术者辨别终丝,避免马尾神经损伤。使用激发肌电图辨别神经结构和非神经结构方法同终丝和马尾神经的鉴别。

1.4 术后评价

术后第1天及第10天评价术后神经功能状态,判断是否出现新的下肢感觉、运动及排尿功能障碍。

2 结果

麻醉状态下手术前均记录到自发肌电活动。术中记录电极在19例下肢骨骼肌和肛门括约肌均监测到爆发肌电和(或)持续性肌电活动,术中即时告知术者,提醒注意手术操作方式或改变手术操作部位,均使肌电图恢复正常。

术后第1天评价患者神经功能状态,11例症状缓解,4例与术前相比症状无明显变化,4例新发神经功能障碍(3例术前腰骶部疼痛,1例术前排尿延迟),见表2。

表2 TCS患者术后第1天神经功能与术前对比

4例新发的神经功能障碍:1例左下肢肌力由Ⅴ级下降至Ⅰ级、左下肢皮肤针刺觉减退、小便功能由排尿困难加重为尿潴留;2例新出现了单纯下肢皮肤针刺觉减退;1例新出现了单纯左下肢胫骨前肌肌力由Ⅴ级下降至Ⅲ级。以上4例中,3例单纯下肢感觉或运动功能障碍者术后第10天查体感觉运动恢复正常;1例下肢感觉、运动及小便功能障碍者,术后10天查体发现下肢肌力由Ⅰ级改善至Ⅲ级,但仍存在皮肤针刺觉减退及尿潴留。

19例均使用激发肌电图辨别神经结构与非神经结构及区分马尾神经与终丝,均在没有肌电爆发的部位行终丝切断。

3 讨论

TCS患者脊柱脊髓局部发育异常,解剖结构复杂,手术操作易造成神经结构不可逆损伤,加重原有神经功能障碍。随着神经电生理监测技术的发展,术中神经电生理监测已经成为脊髓手术中重要的监测手段,现在正被越来越多的神经外科医生接受[5],其有以下作用:①通过报警,告知手术医师可能发生的神经损伤,调整手术操作;②鉴别神经结构和非神经结构,减少手术并发症;③减少手术的盲目性,提高手术医生的工作效率。

本组19例下肢骨骼肌和肛门括约肌均监测到爆发肌电和(或)持续性肌电活动,表明所有患者术中都有神经结构受到了牵拉、压迫、电凝等刺激,术中电生理监测医生根据监测结果,即时告知术者,术者根据术中情况注意手术操作方式或改变手术操作部位,使肌电图恢复正常,从而避免进一步的医源性神经损伤。术后第1天4例出现了新的神经功能障碍,可能是由于手术中对神经组织过度的牵拉、较重的压迫或过强的电凝造成。术后第10天,3例恢复正常,1例有了明显改善,说明以上的神经损伤是可逆的。由于TCS患者圆锥马尾长期受到牵拉,造成其长期缺血缺氧[6],对牵拉、压迫及电凝等刺激非常敏感,轻微的刺激就可能造成较重的神经损伤,1例在术后第10天神经功能较第1天虽然有了明显改善,但较术前仍存在一定下降。在TCS手术中,术者难免碰触牵拉神经组织,术中肌电图监测主要意义是及时发现术中操作对神经结构的刺激,告知术者,通过调整操作方式等,避免医源性损伤相应的神经结构。

神经结构对牵拉、压迫等刺激有一定的承受能力,并非所有的肌电爆发都意味着神经损伤。当神经受牵拉、压迫在其承受范围之内,虽然监测发现爆发肌电或持续性肌电活动,在及时去除刺激后,术后并不会出现神经功能障碍。肌电图监测对下行传导的运动根非常灵敏,轻微的刺激即可出现爆发肌电活动,但是对上行传导的感觉根监测效果不甚理想,有时当感觉根受损时,没有爆发肌电图或持续性肌电反应发生。

激发肌电图主要用来区分终丝与马尾神经以及辨别正常与非正常的神经结构。有很多医生总结了区分马尾和终丝的方法,根据终丝的位置、粗细、颜色、表面血管的走行特点以及受刺激后肢体的反应等。但是以上方法主要依赖手术医师经验,可靠性差,往往切断了具有神经功能的脊髓实质,造成严重的医源性损伤。Quinones-Hinojosa等[7]证实70%以上的患者终丝的阈值与运动根的阈值的比≥100∶1,终丝与周围运动根阈值存在明显差异。本组19例均以激发肌电图区别马尾神经和终丝结构,术后进一步病理证实切断组织为终丝。术中以同心圆刺激器刺激疑似终丝结构,如在记录电极记录到爆发肌电反应,则该结构仍为脊髓实质或神经组织,如记录电极未记录到爆发肌电,则认为该结构为终丝,予以切断。我们认为在激发肌电图监测下行终丝切断是安全可靠的。此外,在合并有脂肪瘤的脊髓栓系,脂肪瘤与圆锥马尾结构常粘连严重,分界不清,容易误伤正常的脊髓组织及运动根,术中辨认相当困难。以同心圆刺激器刺激激发肌电图可以明确神经结构与非神经结构,帮助决策,提高手术准确性。

我们认为连续性肌电图监测优点在于:①可以进行连续性的监测,并且即时反馈,可以即时的为手术医师提供可靠信息,调整手术策略;②对脊神经前根的监测具有较好的效果。

术中肌电图监测也有其不足之处:首先,无法对脊髓圆锥实质的功能状态进行有效的监测;其次,对麻醉要求较高,不用肌松剂或维持小量肌松剂水平,使术中术野显露困难,术后患者可能出现短期的腰痛;最后,肌电图易受到电刀、血液回收机、麻醉机等设备的电干扰。

总之,术中肌电图监测在脊髓栓系手术中是有十分重要不可替代的地位,但它不能完全监测马尾及圆锥神经功能,可联合其体感诱发电位、运动诱发电位、球海绵体肌反射等共同监测以提高监测效果。

1 Rinaldi F,Cioffi FA,Columbano L,et al.Tethered cord syndrome.J Neurosurg Sci,2005,49(4):131-135.

2 Duz B,Gocmen S,Secer HI,et al.Tethered cord syndrome in adulthood.JSpinal Cord Med,2008,31(3):272-278.

3 郭永成,李建民,王李元,等.脊髓栓系综合征350例临床分析.郑州大学学报(医学版),2005,(5):935-936.

4 徐启武,主编.脊髓脊柱外科学.上海:上海科学技术出版社,2009.443.

5 MacDonald DB,Al Zayed Z,Khoudeir I,et al.Monitoring scoliosis surgery with combined multiple pulse transcranial electric motor and cortical somatosensory-evoked potentials from the lower and upper extremities.Spine(Phila Pa 1976),2003,28(2):194-203.

6 Yamada S,Zinke DE,Sanders D.Pathophysiology of“tethered cord syndrome”.JNeurosurg,1981,54(4):494-503.

7 Quinones-Hinojosa A, Gadkary CA, Gulati M, et al.Neurophysiologicalmonitoring for safe surgical tethered cord syndrome release in adults.Surg Neurol,2004,62(2):127-135.