甘利欣治疗抗结核药物所致肝损害的临床疗效观察

李爽 孙力 丛登立

(1.长春市传染病医院 长春 130123;2.吉林大学药学院 长春 130021)

甘利欣治疗抗结核药物所致肝损害的临床疗效观察

李爽1孙力1丛登立2

(1.长春市传染病医院 长春 130123;2.吉林大学药学院 长春 130021)

抗结核治疗过程中,药物性肝损害是抗结核药物最常见的不良反应之一,也是结核病患者中断化疗的最常见原因之一,药物性肝损害有时甚至可以发生急性肝衰竭危及患者生命。因此,如何快速恢复肝脏功能、保证抗结核治疗顺利进行成为了临床医生亟需解决的问题。本文就我院2006年1月至2010年6月诊断为抗结核药物(INH(H)、RFP(R)、PZA(Z)、EMB(E))所致肝损害的160例住院肺结核患者分别采用甘利欣及门冬氨酸钾镁治疗抗结核药物致肝损害的疗效进行对比观察,现将结果报告如下。

1 临床资料

1.1 病例选择 抗结核药致肝损害的诊断标准[1]:所有患者均确诊为肺结核(痰结核菌涂片或培养阳性),均使用了 H、R、Z、E等抗结核药物,住院期间出现肝功能异常,谷丙转氨酶(ALT)>80 U/L或(和)总胆红素(TBIL)>2×正常值上限(upper limits of normal,ULN),有或无胃肠道反应,并排除各型病毒性肝炎、酒精性肝病等。肝功能损害分度[2]:ALT >2 ULN即为肝功能损害;ALT 2~5 ULN,TBIL正常者为轻度肝损害;单项ALT上升达5~10 ULN 或ALT<5 ULN,但 TBIL达 2~5 ULN,为中度肝损害;ALT>5 ULN,TBIL>5 ULN为重度肝损害。对 2006年1月—2010年1月住院的160例应用初治方案(H、R、Z、E)抗结核治疗的患者,入院时肝功能正常、肝炎病毒标志物阴性、B超示无肝脾肿大,既往无肝功能损害史,抗结核治疗过程中出现肝功能异常(ALT>2 ULN,和/或 TBIL>2×ULN),为入组标准。160例患者随机分为治疗组及对照组,治疗组80例,男32例,女48例,年龄16~69岁,平均年龄 32.3岁;对照组 80例,男28例,女52例,年龄17~68例,平均32.8岁。2组在年龄、性别、实验室检查等方面均具有可比性。

1.2 治疗方法 治疗组给予甘利欣150 mg,加入5%葡萄糖250ml中静脉滴注,1次/d。对照组给予门冬氨酸钾镁20 ml,加入5%葡萄糖250ml中静脉滴注,1次/d。2组均停用了抗结核药物,疗程3周。治疗过程中监测ALT、TBIL、谷草转氨酶(AST)、谷氨酰转肽酶(GGT),观察疗效及不良反应等。

1.3 疗效评价 显效:临床症状消失,肝功能基本正常;有效:临床症状减轻,肝功能轻度异常(ALT<80 U/L或(和)TBIL<2 ULN);无效:临床症状及肝功能异常无明显改善。

1.4 统计学处理 组间资料比较均采用t检验。

2 结果

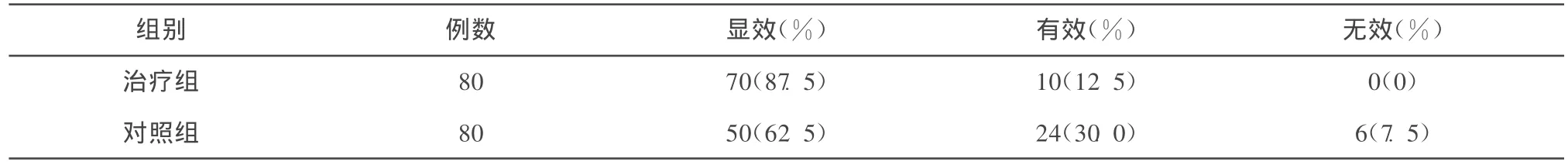

2.1 临床疗效 治疗组临床疗效与对照组比较见表1。

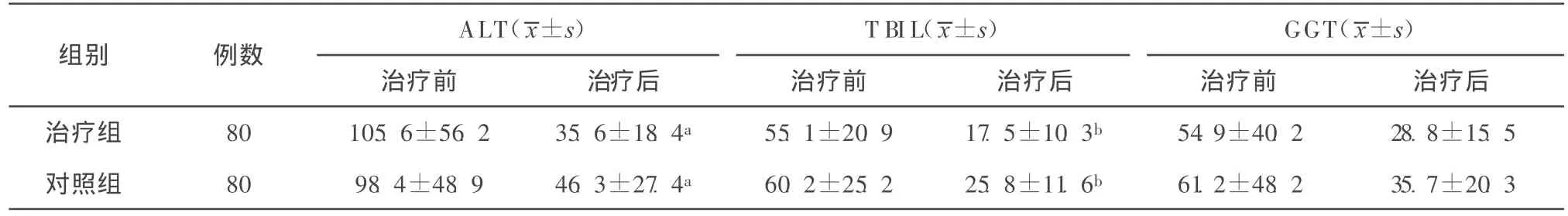

2.2 生化检查结果 具体见表2。

表1 治疗前后疗效比较

表2 治疗前后生化指标比较

3 讨论

抗结核药物,如利福平、吡嗪酰胺等,对肝功能有明显的损害,有关报道肝损害的发生率可达34%左右,本组统计为20%。由于抗结核药物服用的时间较长(一般为6、9、12个月左右),如果肝脏有基础疾病的患者,如“大三阳”或有长期服药、饮酒、脂肪肝或其他肝胆疾患者,其机体(肝脏)排毒功能低下,以致在服用抗结核药物时肝功能损害的机会大大增加,因此治疗抗结核药物所致肝损害尤为重要。

药物性肝损害的机制包括药物本身及其代谢产物的毒性、免疫过敏机制、影响肝实质摄取和干扰胆盐及有机离子的转运和排出等方面[3]。病理上可累及肝内所有细胞,并可能引起所有类型的肝损伤,其中急性肝炎最常见,约占90%,也可引起慢性肝炎和/或肝硬化、肉芽肿性肝炎、脂肪肝、血管损害(肝脏静脉阻塞性疾病)、急慢性胆管炎甚至肿瘤[4]。抗结核药物所致肝损害发生机制较为复杂,有诸多机制目前尚不十分清楚,抗结核药物所致肝损害药物机制大致可归纳为:(1)药物或代谢产物的单细胞毒性造成肝细胞的直接损害,引起肝细胞坏死,脂肪变性,如异烟肼引起的药物性肝炎。(2)药物本体及代谢产物干扰或阻断肝细胞的某项重要代谢途径或胆汁排泄功能,间接引起肝细胞损伤,如利福平、吡嗪酰胺等能引起肝细胞变性坏死。(3)原有肝脏疾病时,药物代谢异常,影响了药物的代谢与清除。(4)药物间的相互作用,可因竞争肝微粒体酶的作用位点,而影响药物的代谢过程[5-9]。上述药物性肝损害有着相互关系,同一种药物可以以不同机制诱导肝损害,不同药物又可因相同机制而造成肝损害,抗结核药物的联合应用可能加重了药物的肝毒性反应。药物在肝内代谢通常有2个步骤:第一步包括氧化还原或水解过程;第二步包括结合过程,结合过程至少包括4种主要化学作用,即葡萄糖醛酸化、硫酸盐化、谷胱甘肽结合和乙酰化。异烟肼、利福平在肝内代谢时均需乙酰化转移酶代谢形成酰胺化合物,彼此可能存在酶的竞争[10-13]。

甘利欣的有效成份为甘草铵,有抗炎、抗氧化、保护细胞膜等作用,一些资料提示甘草二铵还具有直接抑制纤维生成细胞的增殖与细胞外基质的产生作用。门冬氨酸钾镁含有天门冬氨酸、钾离子、镁离子等。天门冬氨酸在人体内是草酰乙酸的前体,在三羧酸循环以及鸟氨酸循环中起到重要作用,使氨与二氧化碳生成尿素,这是肝细胞为维持其正常的功能所必不可少的生化代谢。钾离子是生成糖原以及高能磷酸脂不可缺少的物质,是糖代谢中许多酶的活性催化物,还可以增强门冬氨酸钾盐的治疗效应[14]。

本研究结果显示,甘利欣治疗抗结核药物所致肝损害能明显降低患者的ALT、TBIL。治疗2~3周后,ALT、TBIL明显下降,临床症状明显缓解,与对照组比较差异有统计学意义。以上结果表明甘利欣治疗抗结核药物所致的肝损害在降酶、黄疸消退等方面具有良好的疗效,且价格低廉,无不良反应。

[1]肖东楼,马玙,朱莉贞.抗结核药品不良反应诊疗手册[M].北京:人民卫生出版社,2009:6.

[2]邵世峰,李丽.化疗药致药物性肝损害的临床分析[J].天津医学,2007,35(8):716.

[3]王吉耀,郭津生.药物性肝病的治疗[J].临床肝胆病杂志,2003,19(6):327-329.

[4]厉有名.药物性肝损害的临床类型及诊断策略[J].中华肝胆病杂志,2004,12(7):445-446.

[5]曲延文,郭颖,赵桂东,何花贞,刘勇.抗结核药所致肝损害发生机制及防治[J].中国防痨杂志,2001,23(1):57-59.

[6]谭永康.药物性肝病[J].中国防痨杂志,2002,24(1):41-43.

[7]陈琳,甲战生,傅恩清.两种抗结核化疗方案对肺结核患者肝功能的比较[J].第四军医大学学报,2002,23(13):1228-1230.

[8]鱼云霞,张平,鱼慧霞.肺结核病患者强化治疗期间肝功能的改变[J].临床内科杂志,2001,18(1):30-31.

[9]王宇明.应用抗结核药后出现肝损害的诊治[J].中国实用内科杂志,2004,24(8):454-456.

[10]王卫兵,卢柏安,王春莉.抗结核化疗对73例肺结核合并乙肝病毒感染肝功能影响的分析[J].中国防痨杂志,2000,22(3):169.

[11]毕经瑞,苏华田,程莹.抗结核药物致肝损害127例分析[J].中国防痨杂志,2002,24(4):233.

[12]Dø ssing M,Wilcke JT,Askgaard DS,Nybo B.Liver injury during antituberculosis treatment:an 11-year study[J].Tuberc Lung Dis,1996,77(4):335-340.

[13]曲延文,郭颖,赵佳东.抗结核药所致肝损害发生机制及防治[J].中国防痨杂志,2001,23(1):56-57.

[14]金生源,季玉缝,陈商军.结核药引起肝脏损害的几种干预措施临床效果比较[J].中国防痨杂志,2001,23(6):391-392.

2011-03-23)

(本文编辑:范永德)