胸部结节病CT影像表现

林建煌于 红李惠民

结节病是一种病因不明、以非干酪性肉芽肿为特征的系统性、自身免疫性疾病,可累及全身多个系统和脏器,胸部是结节病最好发的部位。有关胸部结节病的放射学表现报道很多,Park等[1]总结了其中的典型表现以及各种不典型表现,典型表现包括双侧肺门、纵隔淋巴结增大和肺实质病变,典型肺病变沿淋巴管分布,表现为沿支气管血管束周围分布多发小结节和间质的不规则增厚;不典型表现包括单侧或不对称淋巴结病、坏死或空洞、大块影、气道病变以及胸膜受侵等,可占25%~30%,此时易误诊[2]。国内李铁一等[3]报道的32例误诊病例中就有9例(28%)为不典型表现;顾占军等[4]报道的43例结节病中,不典型者占51%,其中不少病例误诊。本文回顾性分析38例确诊的胸部结节病的影像学资料,以期提高对本病的进一步认识。

方 法

1.病例资料

38例各种途径证实的、临床和CT检查资料齐全的胸部结节病患者纳入本研究,其中男12例,女26例,年龄为 17~56岁,平均为45.2岁。临床主要表现胸闷(28例)、咳嗽(25例),活动后症状加重,其他症状还有咳痰(15例)、发热(9例)及关节酸痛(3例),无症状者8例;浅表淋巴结肿大者14例,皮肤损害12例,其中皮下结节9例,皮肤红斑3例。诊断证实方法:浅表淋巴结或皮下结节活检证实8例,纵隔淋巴结活检证实4例,经血清学检查高度疑诊18例,其余8例具有典型表现,无病理者均经临床综合诊断及随访(包括激素治疗后复查病变明显改善)证实。

2.CT扫描

采用东芝Aqulion 16排、GE Lightspeed 16排和64排螺旋CT机,层厚7mm或5mm,回顾性重建层厚1mm或1.25mm,肺窗和纵隔窗分别重建显示;扫描范围自胸廓入口至肺底,吸气后屏气扫描。全部完成平扫,其中32例完成增强扫描。

淋巴结肿大判断标准:隆凸下淋巴结短轴径>10mm,纵隔其他部位淋巴结短轴径>8mm,肺门及肺内淋巴结>5mm。两位资深CT医师共同回顾性阅片判断。

全部病例均有治疗后复查,其中12例仅有胸片复查,26例为CT扫描复查,其中11例是增强扫描。

结 果

1.淋巴结肿大

典型表现33例,双侧肺门+双侧纵隔淋巴结增大(图1),其中6例为弥漫性纵隔淋巴结增大;所有淋巴密度均匀,轮廓清楚,无明显融合倾向;纵隔双侧淋巴结增大以右侧气管前腔静脉后最明显,左侧均累及主肺动脉窗。5例表现不典型,其中2例为右侧肺门和左侧主肺动脉窗淋巴增大,2例为纵隔双侧淋巴结增大(图2),1例仅有纵隔内气管前腔静脉后淋巴结增大。所有这5例中4例肺实质改变也不典型。

2.肺部改变

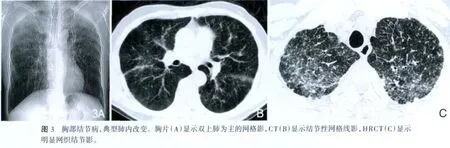

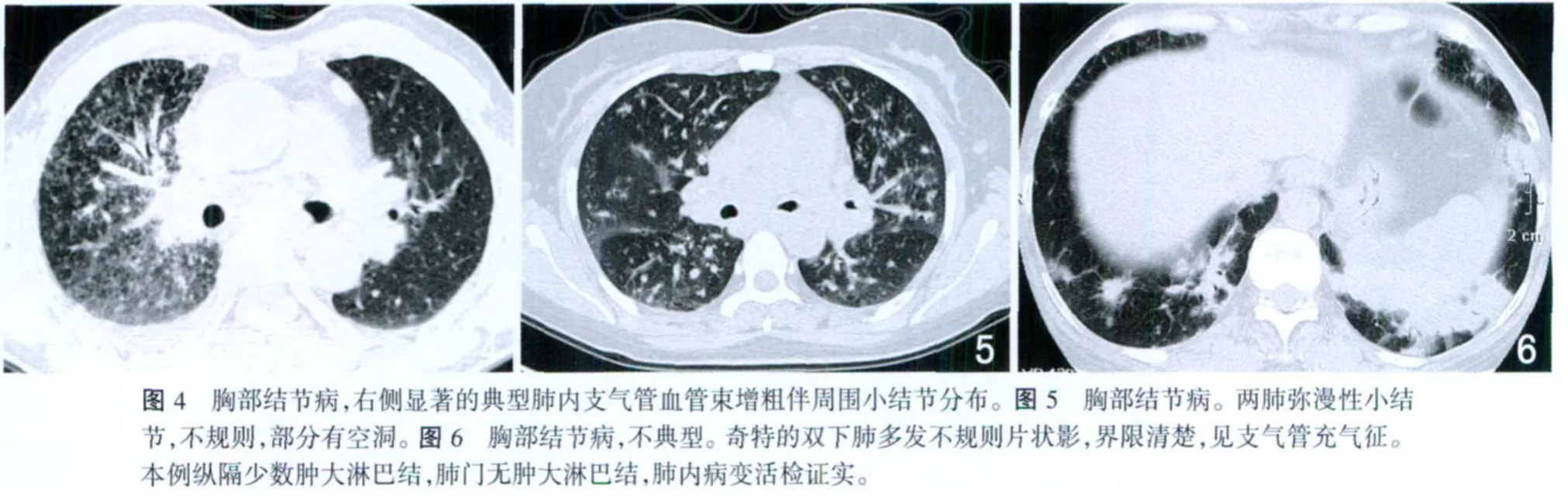

21例(55.3%)出现肺部病变,其中典型的网织结节改变12例(57.1%)(图3,4),表现为肺门为中心分布的支气管血管束不规则增粗,支气管壁增厚,1例有明确大气道狭窄,其余管腔通畅,伴有沿支气管血管束分布的微小结节,边缘清楚,结节还见于胸膜下及叶间裂,弥漫性分布,其中2例单侧性分布明显,其余双侧相对一致。2例在典型网织结节影中见双侧肺门区较大团块,不规则,密度较高,有斑点钙化灶。9例病变以上肺为主,3例较为弥漫性,无明显上下倾向性。1例结节灶内出现空洞(图5)。

其余9例肺部表现不典型。3例呈单纯结节性改变,表现为两肺零散分布的大小不等结节,其中1例尚见结节周围晕征。5例表现为双下肺分布的斑片和不规则结节伴有网格线影,极似炎性病变,其中2例尚见结节灶内支气管充气征(图6),该5例中的3例淋巴结肿大也不典型。1例表现为肺内局灶性斑片影。

图1 胸部结节病,典型。肿大淋巴结分布于双侧肺门、右气管旁和主肺动脉窗,轻度均匀强化。

3.胸膜及胸膜腔

1例出现明确的双侧少量胸腔积液,表现为弧形薄带状水样密度影。除了肺内结节出现在胸膜下及叶间裂区之外,其余未见明确胸膜改变。

讨 论

结节病的病理特征为沿淋巴管周围分布的非干酪性肉芽肿,肉芽肿结节中心为组织细胞,外周为淋巴细胞及单核细胞。结节病肉芽肿很小,肉眼不能分辨,它们可以互相融合,形成大小不等肉眼可见的结节。这些结节可自行吸收,也可进展引起纤维化。因为淋巴管广泛分布在肺门周围支气管血管束的中轴间质与胸膜、小叶间隔等周围间质内,所以形成了结节病影像学表现上的多样性:既可表现为肺门与纵隔淋巴结肿大,亦可呈现各种各样的肺部影像表现,如弥漫性小结节、散在性多发小结节,甚至较大的孤立性结节;亦可为磨玻璃样密度(广泛的间质内肉芽肿所致),还可有肺间质性纤维化的表现,如肺门区网线状影、肺结构扭曲、肺容积缩小、纤维性融合性斑块等。上述表现多数呈典型性表现,诊断不难,但有部分表现不典型,成为误诊的根源。

1.典型表现

淋巴结肿大是最常见的表现,一般认为典型的淋巴结肿大为双侧对称性肺门淋巴结肿大,伴右气管旁(气管前腔静脉后)和主动脉弓下(主肺动脉窗)淋巴结增大,这种典型分布在CT扫描图像上就像希腊字母“λ”[1]。本组86.8%(33/38)有如此表现的典型淋巴结肿大,顾占军等[4]也描述了纵隔淋巴结肿大最常见于4R和4L(即上述表现),但也有很多文献[5,6]更认可右气管旁、右肺门及左肺门淋巴结肿大是结节病的典型表现,即所谓1-2-3征。笔者认为这种“气管旁+主动脉弓下纵隔淋巴结增大”模式是更典型的描述,因为气管旁淋巴结增大相当常见而缺乏特异性,主动脉弓下淋巴结肿大相对少见得多。弥漫性淋巴结肿大则不如前者典型,转移瘤及淋巴瘤均可见弥漫性淋巴结增大,需要作出鉴别。结节病的淋巴结增大除了分布上的特点外,CT上的形态学和增强密度改变也有特点,一般结节病的淋巴结增大无明显融合和外侵,与周围结构界限较为分明,密度均匀或有钙化灶,增强后较均匀中等度强化,没有坏死,后一点在鉴别诊断中很有意义,转移瘤尤其广泛淋巴结肿大的转移瘤绝大多数会出现或多或少的淋巴结内坏死,而淋巴瘤也可以出现较少比例的坏死。

典型肺内改变主要是上肺为主、肺门为中心的、双侧对称性的支气管血管束不规则增粗伴有弥漫性小结节形成,本组出现率为31.6%(12/38),且同时均有典型淋巴结改变。因为结节病肉芽肿沿淋巴管及其周围的间质分布,而中轴的淋巴管更为丰富[1,2,5,7],故主要表现为支气管血管束的结节状或串珠状增厚,伴有弥漫性小结节,常见累及肺周边的小叶间隔及胸膜下间质,但不如中轴间质明显。这种分布特点与血行播散的粟粒性肺结核和肺转移瘤相似但粟粒性结核只有结节而无间质增厚、转移瘤以周边肺为主。

2.不典型表现

胸部结节病不典型表现[1-4]主要有:仅有纵隔淋巴结肿大而无肺门淋巴结肿大,伴纵隔淋巴结肿大的一侧肺门淋巴结肿大,无纵隔淋巴结肿大的一侧肺门淋巴结肿大,以及仅有肺部异常而无胸部淋巴结肿大;此外,尚有孤立性肺结节、犹如转移样的多发结节、有或无霉菌球的空洞以及支气管阻塞等较为少见的不典型表现。本组的不典型表现也有较多种类,与文献上描述基本一致。充分认识结节病的不典型表现的意义在于使我们拓展思路,避免单纯根据常见的典型征象判别病变性质所引起的误诊。

本组的不典型表现中有一种奇特的肺内改变,以往文献未曾报道,即双下肺弥漫性斑片样或结节样病灶并有不规则的网格影,初诊时均诊断为炎症,而抗炎治疗无效,最后活检证实共有5例(13.2%)。回顾性分析发现这些病变虽然形态上极似炎症,但间质改变过于明显,病变边界较为清楚,病变之间的肺实质多可正常,有不规则线状影,与胸膜连接。笔者认为,发现这样奇特的病变,抗炎效果差,伴或不伴有不典型肺门-纵隔淋巴结增大,应该考虑到结节病的可能性。

3.胸部结节病的影像诊断

典型的肺门-纵隔淋巴结肿大和(或)肺内病变、典型的肺内改变伴或不伴淋巴结改变,可以强烈提示胸部结节病的诊断,多数病例可以找到较典型的改变,本组有86.8%。因为结节病不是一种需要短时间内得到确诊的疾病,也没有很好的治疗方法[8],因此,对于不典型的病例,可以通过一段时间的随访来确定诊断。本组5例(13.2%)既无典型淋巴结改变也无典型肺内改变,其中3例呈现了一种奇特的、双下肺弥漫性斑片/结节伴不规则线条病灶,抗炎治疗无效,不同于其他疾病,可能成为提示结节病诊断的一个重要征象。少数病例因为缺乏特点(本组剩余2例),难以从影像上获得诊断的提示。

1.Park HJ,Jung JI,Chung MH,et al.Typical and Atypical Manifestations of Intrathoracic Sarcoidosis.Korean J Radiol,2009,10:623-631

2.蔡祖龙.努力提高胸部结节病的影像学诊断水平.中华放射学杂志,2003,37:293-294

3.李铁一,李 辉,冀景玲 .胸部结节病影像诊断值得注意的问题.中华放射学杂志,2003,37:299-302

4.顾占军,潘纪戍,于经瀛 .不典型胸部结节病的CT表现.中华放射学杂志,2003,37:303-306

5.潘纪戍.CT与高分辨率CT在胸部结节病中的应用.中华放射学杂志,2003,37:295-298

6.Chiles C.Imaging features of thoracic sarcodosis.Semin Roentgenol,2002,37:82-93

7.Müller NL,Kullnig P,Miller RR.The CT findings of pulmonary sarcoidosis:analysis of 25 patients.AJR,1989,152:1179-1182

8.马艳良,何权瀛.Ⅱ期胸内结节病一例.中华医学杂志,2006,86:2152-2153