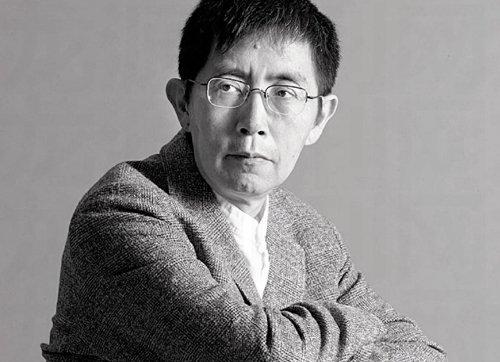

北岛:野兽还是家畜

南丁

“我对着镜子说中文/一个公园有自己的冬天/我放上音乐/冬天没有苍蝇/我悠闲煮着咖啡/苍蝇不懂什么是祖国/我加了点糖/祖国是一种乡音/我在电话线的另一端/听见了我的恐惧”。

北岛钻出观众席,走上台去,用中文朗诵了这首《乡音》。这是“香港国际诗歌之夜(2011)”的第四天,他是这个诗歌节的组织者。到今天,北岛定居香港已经四年,依然瘦削。

两年前,第一届“香港国际诗歌之夜(2009)”刚结束,北岛飞赴德国参加诗歌朗诵会,在马克思的故乡特里尔也朗诵了这首诗,同样用中文。《乡音》是他流浪时期的作品,被他多次在各种诗歌节上选读。那一次,德国听众掌声热烈,有人喝彩。北岛说“我既不是什么呐喊者,也不是什么斗士,我就是一个普通人。你们给我贴上各种标签,我回不了家。”

“我正从野兽变成家畜”

有人说,听北岛朗诵《乡音》或者《黑色地图》,字里行间仍能流露出他对文化故乡的渴望。但他看来,自己的乡愁已经不具地理意义的指向。

现在,问他回望自己这些年,最大的变化是什么?他说,他总会想起一部电影《处处无家处处家》。“现在真的不觉得北京就是家了。我在世界上有好几个家。我的乡愁被第一次回北京给治了,写完《城门开》基本就痊愈了。”北岛对《中国新闻周刊》说,“人其实是可以有多重身份的。四海为家的人最大的好处在于,他不属于任何体制,可以有亲历者和旁观者双重的批评特权。”

没人知道这是他的真实内心还是对自己处境无奈的开解。因为现在他又重新归于了一种“体制”。香港对他来讲,已算是“定居点”。

北岛现在的身份,是香港中文大学东亚研究中心人文学科讲座教授。这是个工作职位也是他在诗人之外的社会角色。这让他在2008年得以暂时结束了20多年的漂泊。

初到香港时,他曾说,对于相对陌生的港粤文化,需要安下心后慢慢了解和适应。而同样,香港这个一度被争议为“文化沙漠”、且鲜有诗集出版的国际化都市,对这位已被符号化的“国际化”诗人,也需要时间观察和认知。

定居四年之后,对香港,北岛有了意想不到的归宿感。

今年8月,他意外有机会回到大陆参加一次官方主办的诗歌节,又低调回了趟北京。返回香港时,他忽然感觉回家了。“我自己也会感到很羞愧,为什么离开北京反倒觉得回家了?”北岛说道,“这么多年,从来不是我选择城市,是地方选择我,所以是命运把我推向香港。”

香港这个家,北岛自称生活得“很奢侈”。

毕竟,他不再为生计发愁,身边有爱好诗歌的学生,在离家和学校都不远的地方,有自己独立的书房,可以安静地写作。为了打破“荒芜”,在香港这个复杂又开阔的地方,他试着调动各种资源为诗歌做些事。

落定一年后,北岛开始“不安分”起来。两年一届的“香港国际诗歌之夜”就是他折腾出的结果。今年记者招待会的地点选在了上环一家高端私人会所。北岛以“东道主”身份,协同来自美国、墨西哥、巴西、土耳其、中国大陆、及港澳台的近20位诗人,与记者见面。场地选取、诗人邀请以及独立诗集的多语种翻译出版,都明显成熟于第一届。支持机构中除了三所大学,还有两家私人基金会,以及领事馆和商业机构的赞助。这似乎是四年来诗人与香港互相“认知”和认可的结果。所以,当北岛拿起话筒,虽然依旧寡言,但显得气定神闲。

“我的想法很简单,就是充分利用香港这个平台,通过翻译、出版、朗诵、中学生诗歌教育等一系列方式,逐渐改变这里的文化生态。这需要小小的野心外加大量的时间和精力。在被称为文化沙漠的香港,筹办国际诗歌之夜、国际诗人在香港这样两个项目,在我看来,是诗人作为‘野兽以外社会责任的一部分。”北岛如此解释自己的初衷。

“野兽”是北岛近期提到的一个意象,“野兽怎么活,诗人就怎么活。”他这样比喻。生鲜的表达经常被媒体引用,但也遭来了“表演性太强”的批评。

确实,北岛在香港的实际生活与精神上的彼岸有些对立。他说“写诗本来就不应该是一个职业,否则诗人很容易被‘职业毁了。美国大学圈养诗人的结果就是无法出现伟大的诗人。”但是他自己却成为了一所大学的教授。与此同时,他在香港希望长期筹办的国际诗歌节,也一直有意争取到当地官方支持。这绝不是野兽该有的做派。“我正从野兽变成‘家畜,好在时间不长,我时时提醒自己,可千万别上套儿。”对于自己的状态,北岛说。

北岛已经62岁。他的心态、顾忌和流浪多年的痕迹让他渴望稳定,但他身上的符号和烙印又让他在表态时必须有些“野气”。分裂中有种无奈的氛围。而相比于当下的状态,他早年的流浪生涯更像野兽。

猎物会变成猎人吗?

“我觉得诗歌不会像化学反应那么快,不是说现在安定了就没有困难。而生活的苦和心灵的苦又是两回事。诗人其实需要一个相对的稳定时期,这些年我漂泊的时间太长了,香港对我来说是个港口,我需要有停泊和休息的时候。所以我现在散文写作停下来,开始写诗。”北岛对《中国新闻周刊》说。

这真的是个悖论。按照北岛关于“野兽”和“家畜”的描述,漂泊和离散的“野兽时期”本应有汪洋的诗意,但自己却迫于生计必须以散文随笔为生;生活稳定的“家畜状态”,本是诗人的大敌,但又让他有时间回归诗歌。

北岛消失多年之后重新进入大陆读者视野,是因为他的几本散文集出版。人们对其中不同于诗歌的表述方式和幽默感表达了欣喜。但当时很少有人清楚,这些文字有很多是出于谋生的无奈。

去国之后的那些日子,北岛四处择根,对抗生存压力几乎成为生活的全部。原本文化英雄般的诗人一旦真的脱离母语环境,突然变得毫无价值。

从1989年开始的六年,北岛流浪七国搬家十五次。客居西柏林的时候,那堵世界最著名的墙仍然屹立。很快,墙壁被人冲破、捣毁。北岛听到这个消息时已经流浪至北欧,奥斯陆、斯德哥尔摩和丹麦的奥胡斯。“告诉世界,我不相信”的诗人终于相信流浪并不像诗句中那样美好。他带着吊床、衣服和锅碗瓢盆寄居在一个个单元或者宿舍里。帮人照看花草、应付寡居而沉默的房东或者无聊地沿着房间绕圈。后来,这些经历都被他写进《搬家记》收入散文集《失败之书》。他写道,“我把自己关在屋里,发疯尖叫,在镜子前吓了自己一跳。”

尖叫之后还要出去工作。

诗人变得熟络于各种环境,在纽约与舞蹈团合作过、在加州为法庭的中文口译出过考题,甚至还为某高端汽车品牌写过颂词……这一切的代价是长达十年搁浅写诗。

那时,在能了解到的有关北岛的有限消息里,这样的状况是他的常态。而他本人,总愿意借用布洛克那句话,“对于俄国的知识分子来讲,可怕的是不是生活中的困境,而是精神上的残缺。”那些年,北岛故土的读者们,兴奋地谈起他时,也会惋惜。

现在,一切都变了。北岛在香港得到了相对优渥的生活。虽然相比于卷舌的北京话,粤语仍然是个障碍,但这里毕竟有了一些故乡的轮廓。

“自由不过是/猎人与猎物之间的距离”,在《同谋》中,北岛曾这样写道。在他看来,自由其实是种悖论。“猎人和猎物是可以互相转换的,猎物也能变成猎人——二者之间有某种同谋关系。在物质主义的时代也是如此——出发的时候还自以为是猎人,转眼就成了猎物。”北岛对记者说。

这首诗成为诗人本人现实生活的隐喻。流浪时,他是被现实围困的猎物。如今,在香港安定下来之后,没人知道他是否会在不经意间成为猎人。

水泥地上种花

“搬到香港后,我不断调整自己的认识,后来才发现香港的问题远比我想象的复杂得多。”北岛对《中国新闻周刊》说。

在此之前,北岛对香港文化接触很少。1970年代时还刻意与香港文化保持距离,因为那时在“干革命”,办《今天》杂志。 第一次正式去往香港,是1997年。当时的香港文学中心(现在已不存在),邀请北岛在港策划一个诗歌节——“过渡中的过渡”。

那一次,很不成功。排场最大的是开幕式,加上诗人总共才四五十人参与。“那个微妙的时期太特殊,人们没有闲心关注诗歌。”回忆起来,北岛这样说。

如今再到香港已经不是过客。

于是,北岛开始读陈冠中的《我这一代香港人》、吕大乐的《四代香港人》,开始结识香港朋友,并对老报人萨空了在1930年代末的那句话——“今后中国文化的中心,至少将有一个时期要属于香港——抱有信心。”

不得不承认,这是安稳的境遇给北岛带来的转变。他似乎觉得自己可以重新开始。开始观察一个新环境、开始计划新工作、开始提笔写诗。

62岁已经不再年轻。北岛自己也并不含糊,“不用回避,直接说中老年写作就行,可我依然是个老愤青。”他这样说道。

两年前,北岛曾用年龄结点为自己的人生阶段做了简单区分:从出生到20岁开始写诗,是第一段;20岁到40岁是在国内折腾——地下写作,办《今天》、搞翻译、换工作,变身自由职业者,这是第二阶段;40岁那年走出城门漂泊至今,算做第三阶段。

北岛自己也认可,诗歌永远是和青春联系在一起的。可现在,诗人也迎来了荷尔德林所言的“生命之半”。中年困境、消费时代和香港的特殊气场同时成为北岛重新提笔写诗的背景。

“我认为少年精神和年龄没有关系,它只关乎激情。陈敬容所说——老去的是时间——非常适宜。当然肯定的是,随着人生阅历、语言经验的丰富,你所关注和敏感的焦点跟年轻时会大有不同。包括体例上的选择,比如我现在就开始写长诗。”北岛对《中国新闻周刊》说。

但读者仍乐于对诗人早期的成名作津津乐道。“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”,这个句子几乎成为北岛的唯一名片。这当然是对一个时代、一种情绪的精准卡位。它被人反复传诵,成为经典的同时也把诗人凝固在狭窄的语境里。所以,即使人们尚存一些对于诗歌的兴趣,更多的也只是回忆当年的北岛。

四个月前,北岛意外现身内地某官方诗歌节,这背后引申出的意义和猜测远远比诗人再度写诗更具热度。人们在微博上传递《回答》中的那些名句。而这却让北岛感到厌烦,也许还带些尴尬。

“我的诗歌写作史上这首诗被过于看重了,它被符号化之后好像我唯一的代表作就是《回答》。它涉及到我们这代人和革命写作的关系,我们既来自那里,又对它进行反抗,《回答》正好处于这个过渡阶段。我对这首诗有一种叛逆心理或反省。”北岛说。虽然《回答》作为自身写作一个重要印记,但北岛坚持认为,它仅代表自己一个特殊时期,不能代表他整个写作风格,“我现在甚至觉得前两句恰是它的败笔。我认为我后来的诗歌其实远远超过这首诗。”他这样解释。

公众只能记住诗人们的早期力作,北岛不认为是诗人自己后期创作出了问题,而觉得这同现代人诗歌阅读的停顿有关。“80年代之后人们普遍不读诗了,尤其商业社会的席卷,读诗的人越来越少,诗歌边缘化问题一再成为老调重弹。所以读者层面实际上出现了一种阅读停顿,他们的阅读被时代冷冻了。”北岛对《中国新闻周刊》说。

不只对于诗歌,对于所有文学类别,中国公众似乎已经失去兴趣。曾有人讨论中国大陆是否到了文学创作的最好时代,北岛曾玩笑地说了句“痴人说梦”。问他香港这块“文化沙漠”能否变成“绿洲”,北岛也曾自信地说了句“绝处逢生”。

没人知道,后半句对于香港的希冀是否有着“既来之则安之”的自我安慰。香港于北岛,既像亲于故土的家,又可能再度成为“在路上”的某一站。就像他在刚刚获得的一个香港本土文学奖,他的身份被标注为香港诗人北岛,而他至今对粤语还是感到茫然。

四年过去了,北岛仍不喜欢粤菜,不太爱看香港电视和电影,相反更喜欢大陆的电视剧,对于市区以外离岛上的“另一个香港”更有好感。在香港书店少得可怜的诗歌一架上,他的诗集被大陆读者购买。他的诗歌节记者招待会上,从内地四面八方赶来了记者,人数和兴奋度,都要高于香港媒体。

但是,落脚香港的北岛毕竟重新开始,开始提笔写诗也开始试着让远离诗歌的香港与诗歌发生关系。他知道,这一切需要时间。借用了编舞家林怀民的比喻,他说,这就像“水泥地上种花” 。