嫁进丙中洛的汉人媳妇

竹林

我想,一个多民族国家民族之间的融合是个大课题。如果不管哪个民族和地方,大家都摒弃落后、自私和急功近利,保留淳朴和宽容的爱心,让文明的脚步自然地前进,它就必然会似奔腾的怒江水一般,融溶两岸的一切,滋润出一处处风光秀美景致来的。

从丙中洛前往秋那桶的路,是一段被称为茶马古道的崎岖山路。隔着怒江从对面的崖岸远眺,古道是一条绵长的线在大山笔挺的陡壁上划过,上不着天,下不着地,似横贯长空的溜索一样,欲断欲坠,却又牢牢地横亘了千余年。

此行丙中洛,队伍里我这个汉族人是独一无二的“少数民族”,这里是藏族、怒族、傈僳族等少数民族的聚居区。

这时带我们的向导小余忽然叫起来:“快走,这里不能停留,上面会掉石头下来的。”虽然是藏族,小伙子却说一口流利的汉语。

我赶紧加快脚步,终于赶上了走在前面的丹增书记,丹增书记道:“他就娶了一个你们汉族的姑娘。”

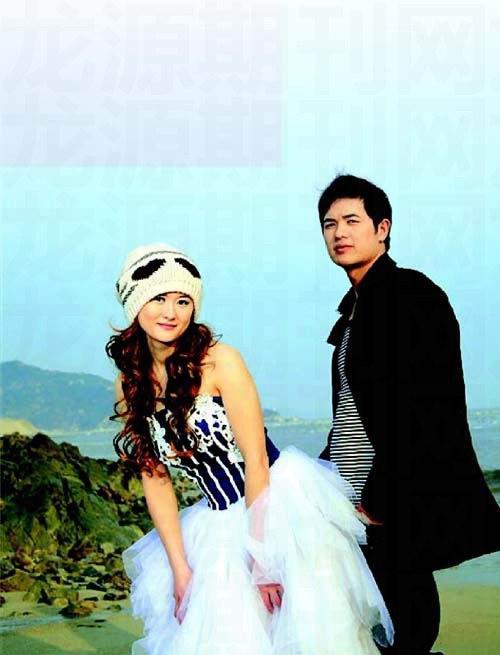

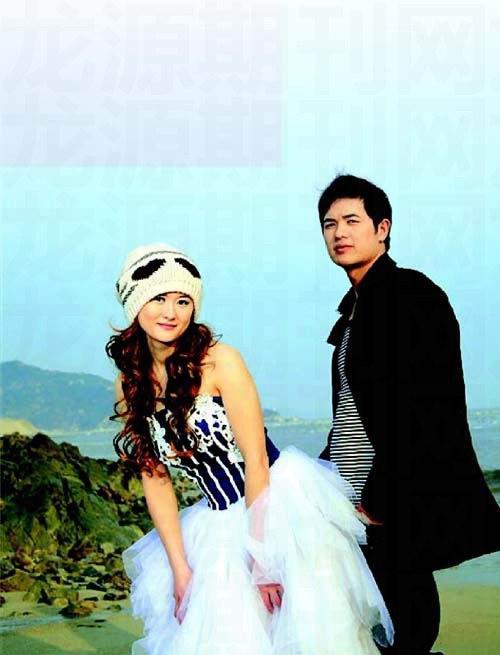

三年前,就是在这条茶马古道上,温州姑娘小慧,再加上五位来自香港的女孩,一起跟着导游小余走,一直走了四天,走到了西藏那曲。从那曲玩罢回来时,还跟着小余走的就只有小慧了……可离别的日子还是到了,小慧要回温州去了。

小余说:“我会骑着卡瓦卡博神马来看你的。”小余的神马就是电话。小余当森林管理员兼导游的月收入约800元,可小慧离去后第一个月他给她打电话就花掉了600多。

于是小慧说:“都什么时代了,‘骑神马太落后,还是坐飞机来温州吧!”

小慧的家里有三幢别墅、四辆轿车,自然不缺钱,只缺真诚可靠的女婿。小慧的父母看小余是个老老实实的好孩子,就说,你先在我们的工厂里干吧!

小慧的父亲开了一家汽车配件厂,小余的工作是每天看着工人进厂刷卡。小余站在工厂大门口,只看见那么多人啊,进到厂里就不能出来了。小余觉得他们可怜。

小慧的母亲答应把女儿嫁给小余了。小余悄悄问小慧:“按你们这里的规矩,聘礼是多少?”

小慧一笑:“50万差不多吧。”

小余一下子傻眼了!这么多的钱,他连见都没见过。干脆,把在这里挣的钱一共2万余元,全部恭恭敬敬地——算聘礼也好,算心意也好——交到了岳父母手上。

岳父岳母接受了他的2万元,给了小两口一幢四层楼的大房子作婚房。

小余在这里享受的幸福不言而喻。可小余还是对小慧说:“我想家了。”

小余提出要带小慧回秋那桶。老爸老妈慌了。就这么一个宝贝女儿,哪能舍得她离开?老爸对小余说:“你若肯留下来,我就把工厂的一半分给你。”

可小余还是坚定地携妻返回秋那桶。

小余牵着小慧的手,走在从丙中洛到秋那桶的这条见证过两人爱情的茶马古道上,这时吻着他们眼目的都是绿:峰峦叠翠那青葱深邃的绿,层层梯田那麦子苞谷波浪般涌动的绿,核桃板栗那撑起片片伞盖似的绿,小草野花那处处散发着清香的绿……所有的绿都未褪尽春天的鲜嫩,像是一掐就能挤出水来似的。而那水,在怒江里奔腾,在山石上跳跃,在水渠里飞跑,在磨房里转啊转,哗哗,哗哗!在这神秘的怒江大峡谷里,到处都有水在唱歌。水的歌喉清冽悠长,于幽静中勃发出无穷的生机……

小余忽而又坠进了现实。小慧会在自家的木楞房里抱着孩子,在火塘上烤荞麦粑粑吗?

小余不敢想,也不忍想了,两滴眼泪就滚了出来。

小慧立刻问:“你怎么哭了?”

小余只好说:“我高兴!我要让神山作证,在这里与你再举行一次婚礼!”

小余和小慧的婚礼把乡里、县里的画家艺术家都吸引过来了,全村人跳了一天一夜的锅庄舞。

欢乐的庆典之后,是天长地久的平常生活了。藏族人家,每天早上起来都要围坐在火塘边喝酥油茶。小慧对于吃什么其实都不太在意,她在意是氛围。家里的柚木大餐桌上铺着浆洗得雪白的桌布,桌布上有餐垫,还有插在瓶里的鲜花。总之很小资的那一套她都喜欢。可是坐在小余家的火塘边吃饭,她真不敢抬头往上看,因为梁木被烟火熏得乌黑不算,还有凝聚成条的蛛丝污垢颤颤地挂下来,让人担心它们时时会掉进自己的碗里;小慧也不敢低头,因为小鸡在脚边啄,小猪在脚边拱;甚至还不敢分散注意力,因为苍蝇还在碗边飞。而盛酥油茶的碗,黄黄的,也不知道洗干净没有,婆婆端来的,只能喝了;一口喝进嘴,差点没吐出来。这就是酥油茶?一股说甜不甜、说咸不咸的味道!

秋那桶的空气,洁净得像水洗过一样;秋那桶的水,又像空气一样透明得没有一丝污染和杂质。可是秋那桶却不能满足一个人对现代生活的要求。小慧讨厌屋子里面的火塘,讨厌外面的厕所,讨厌不能每天站在莲蓬头下沐浴……以至渐渐地讨厌那在难言的安静、简单、寂寞中过去的每一天。

小慧有点迷失了,她是个要活出光彩来的女孩。她从小就特立独行,要不怎敢远嫁到这里来,老爸老妈也拿她没有办法呢?

当然小慧自知凭一己之力不可能改变秋那桶人的传统习惯,但是她要先改变与自己同床共枕的丈夫。她说:“从今天开始,不许你抽烟,也不许喝酒了!”

丈夫不知她含嗔带笑里包藏的“祸心”,说:“烟可以少抽点,酒不能不喝。哪有不喝酒的藏族汉子?”

“为什么你们藏族汉子非要喝酒不可?”小慧反问。

小余一愣:“不为什么呀。我们藏族人就是爱喝酒,这是我们民族的传统习惯嘛。”

小慧稍放缓了些口气,“酒喝一点也可以,但是要有节制。有个口号叫时间就是生命,时间就是金钱,你懂不懂?在我们那里,没有一家的财富是天上掉下来的,都是辛辛苦苦打拼出来的。像你这样喝酒抽烟游手好闲,一辈子也别想富起来!”

小慧的话把小余打蒙了。小慧家乡的状况小余的确见过。回来的时候还曾经信誓旦旦地向岳父母保证,要在秋那桶闯荡几年,要干出一番事业来。也正是这保证才使他们同意他带走自己的女儿,还给了他30万元的启动资金。可小余回到了秋那桶就像鱼儿回到了水里,只顾快乐地游。你能说鱼在水里游是虚度光阴吗?不是!可小慧认为是。

小余嘴硬:“你说财富,哪个地方的人比得上我们秋那桶人拥有的多?蓝天白云,绿的山绿的树绿的草……你们那地方的人,再有钱也买不到。”

小慧被小余噎了一个跟头。她刁蛮起来:“我不跟你耍嘴皮子,现在正式向你宣布,我们的奋斗现在开始——在丙中洛办一家服装厂!”

小余一听,马上就问:“要做藏袍吗?”

小慧莞尔一笑:“捎带做些藏袍也不是不可以,但是我要办的服装厂是要引进几个外国品牌。我已经观察很久了,这里的人平时穿汉族服装,但是整个丙中洛没有一家品牌店。所以我要让丙中洛的女孩子都穿上我们做的衣服,都打扮得时髦漂亮。”

小余在温州街头见过女孩子穿的衣服不是露肩就是露腿,不是露腿就是露肚子,包括小慧也是这样。她穿的衣服、鞋子可以报出一连串的牌子来。可如今要在自己的家乡做这样的服装,他不要被自己的同胞们骂死?于是他拼命摇头反对。

小慧宣布绝食。她说:“你什么时候想通了同意办服装厂,我就吃饭,想不通我就不吃!”

小慧不肯吃饭,小余急得眼泪也掉下来了,将家里最肥嫩的一只母鸡杀了,加进许多牛肝菌炖了一锅汤,浇在下好的面条里,还割了两个翅膀放在面上,让翅尖各朝两边展开,看起来就像振翅欲飞的鸟儿一样,他知道小慧喜欢在生活细节上翻些小花样。兴冲冲把面端给小慧,可小慧一看就翻脸了:“你什么意思?想叫我飞走啊?”

小余笑嘻嘻地说:“你快吃,吃完了我有好消息告诉你。”

小慧把碗一推,说:“不行,你说了我才吃!”

“好好好,我说——”小余只有屈服,“你不是不喜欢屋里烧火塘吗?我跟我爸爸已经谈好了,我们另外盖座房子,全按你的要求设计。”

小慧有点高兴了,说:“不要火塘,要厨房,要卫生间,要沙发,要衣柜和书橱,要弹簧床垫……”

小慧反而怵头了:别的不说,就这沙发和弹簧床垫,难道能从茶马古道上运过来?

小余告诉小慧,离这儿十几里地的雾里村寨,有个从四川来的汉族小伙子,做了雾里怒家人的上门女婿,他是个木匠,什么家具都可以打。

小慧第二天就跟小余上雾里去了。小余兴致勃勃地跟四川小伙谈自己要造新房的事。四川小伙的兴致也很高,说:“我带你们去看看我正在造的房子。”

一行人出门走了一段路,站定下来,天哪,眼前结结实实的三大间:石片盖顶,合抱粗的原木垒墙。走到跟前,还有一股清香之气飘来。

这里人家用榧木来做猪槽平常得很。榧木做猪槽不为别的,仅仅是为了长年累月不会朽烂。四川小伙建屋的木头必定珍贵,小慧心有点疼。这栋房完全按当地的传统风格建造,四川小伙说他要让它结实好看得就像是山体的一部分。当然造这样的房子累人,他一个人造了三年,现在还没有完工。但他不急,房子嘛,总有造好的一天。他喜欢雾里,这里没人偷,没人抢,也没有人与人斗,他夜夜睡得踏实。他要在这里传宗接代并终老。毫无疑问,四川小伙已完全融入了雾里了。那么她呢?她会不会成为一个真正意义上的秋那桶人,像一滴水完全融进了怒江,消逝得无影无踪?回家的路上,她突然说:“我想服装厂就不办了,现在条件还不成熟。”

小余一听心里乐开了花,但小慧话锋一转:“我决定先办一个砖瓦厂。”

“这又是为什么?”小余不解,“我们先把自己的房子造起来再说嘛。”

“就是因为要造房子我才想起要办砖瓦厂。”小慧终于将自己的思路理清楚了,“你看那四川小伙盖房子用的什么材料?石材、木材!现在旅游观光发展了,来的人越来越多,需要的房子也越来越多。大家都这么盖房,有一天石片挖光了、大树砍完了怎么办?你不要说我危言耸听,现在碧罗雪山靠澜沧江的那一边,都已经是秃山了。”

小余背上流汗了。是啊,没有树的山还是神山吗?

如今,小余和小慧的砖瓦厂已经办了一年有余了。

小余跟我说完这番经历时,我们已走完那段茶马古道来到了秋那桶。沐着秋那桶四月的暖阳,我们看到了坐落在如茵绿坡上的那栋小平房。远远望去,式样跟村寨里的其他房子没什么区别,到跟前才发现,房子是砖瓦结构的,走进去,不见了传统的火塘,屋顶和墙壁也不见了烟熏火燎痕迹,空间十分敞亮。进门一圈简易的蓝白格子布沙发,沙发对面放着洗衣机、矮柜、书橱,再过去就是梳妆台和一张靠窗而立的大床,新房的格局跟本地的已有很大不同。

看来这段婚姻仍维系得不错。小慧每年都要回温州去住些日子,但她住秋那桶时,每天吃了饭就看电脑,一看就是大半天。村里就有人揣测,老余家肯定不开心,娶了个汉人媳妇一天到晚只会看电脑,要是全国人民都像她那样只看电脑不干活,国家主席要愁得脑壳疼了。

听到这样的议论,丹增书记哈哈大笑,对小余说,我们要去采访你父亲,问问他的脑壳疼不疼?

又走了十来分钟才到“老余家”,丹增书记单刀直入,问老余是不是娶了个会令他脑壳疼的儿媳?

岂料老余立马严肃起来:“不要听人瞎讲,我这个儿媳是汉族,汉族人跟藏族人干的活不一样。我们干活是喂猪种田,汉人干活就是看电脑。我这儿媳妇不仅勤快,出的主意也好。以前我们丙中洛的神山上有座接水洞,一个从海外来的老板说洞里面有羊脂白玉石,搞些炸药就把洞给炸了,这一炸把我们丙中洛人的心都炸碎了。可我这个儿媳妇不一样,她说要把山上的石头都保护起来,把树木都保护起来,叫我们不要挖山造房子,不要砍树烧火塘。她是在为我们丙中洛的子孙后代着想啊!娶到这样的儿媳妇,是我老余家的福气,也是丙中洛人的福气啊!”

“可是你们祖祖辈辈都用木头石片盖房子,这是你们的传统呀!”我说。

老余说,“我没多少文化,但我琢磨传统也不是什么都好;传统也是可以有改变的。我们这里山好水好人也实在,可是传统上不太讲卫生。再说,我们总要让孩子们一代比一代过得好,这就要像我的媳妇那样去看电脑,去学点外面的新鲜知识和本领。只要往好里变,传统还是传统。”

回到旅馆里,躺在床上,我想,一个多民族国家民族之间的融合是个大课题。我们非常强调尊重民族传统,有许多对民族传统的照顾和优待政策;然而,我们常常又把这种传统当作猎奇和展览,而恰恰忽略了在文明进程中的齐步前进和心灵里真正的平等对待。于是,本来自然的发展却反而变成了差异和隔阂;如果不管哪个民族和地方,只用一个标准,大家都摒弃落后、自私和急功近利,保留淳朴和宽容的爱心,让文明的脚步自然地前进,它就必然会似奔腾的怒江水一般,融溶两岸的一切,根本不需要为它筑一道堤坝或加一道护栏,在它自然的奔流中,两岸必然会滋润出一处处风光秀美景致来的;它的目标,也一定是奔向人类文明的大海——不管它是印度洋,还是太平洋。