改进征(占)用林地管理机制和技术方法的探讨

徐家清,代 斌

(四川省林业调查规划院,四川成都 6l008l)

林地是林业建设之本、发展之基,保护林地是关系到国家生态安全的命脉和建设生态文明的百年大计。《森林法》第十八条规定:“进行勘察、开采矿藏和各项建设工程……必须占用或者征用林地的,经县级以上人民政府林业主管部门审核同意后,依照有关土地管理的法律、行政法规办理建设用地审批手续。”《土地管理法》也明确规定,涉及林地的各项建设工程,必须征得同级林业主管部门的书面审核同意意见之后,再由土地管理部门呈报有权批准的人民政府审批。据此,林业主管部门对征占用林地审核申请的否决可以阻断建设项目用地申请进入最终的建设用地审批程序,是林业主管部门保护和合理利用林地的重要手段,自200l年l月和2003年8月国家林业局发布《占用征用林地审核审批管理办法》和《占用征用林地审核审批管理规范》始,占用征用林地才正式走上制度化管理的轨道。笔者长期从事使用林地可行性报告编制和协助建设单位报批征(占)用林地审核审批,试图从技术、审核审批程序、后期监督管理等方面提出一些意见和建议,以更好地改进规程规范和管理手段。

l 编制使用林地可行性报告相关技术问题的探讨

l.l 规范林地分类系统和林种的表述

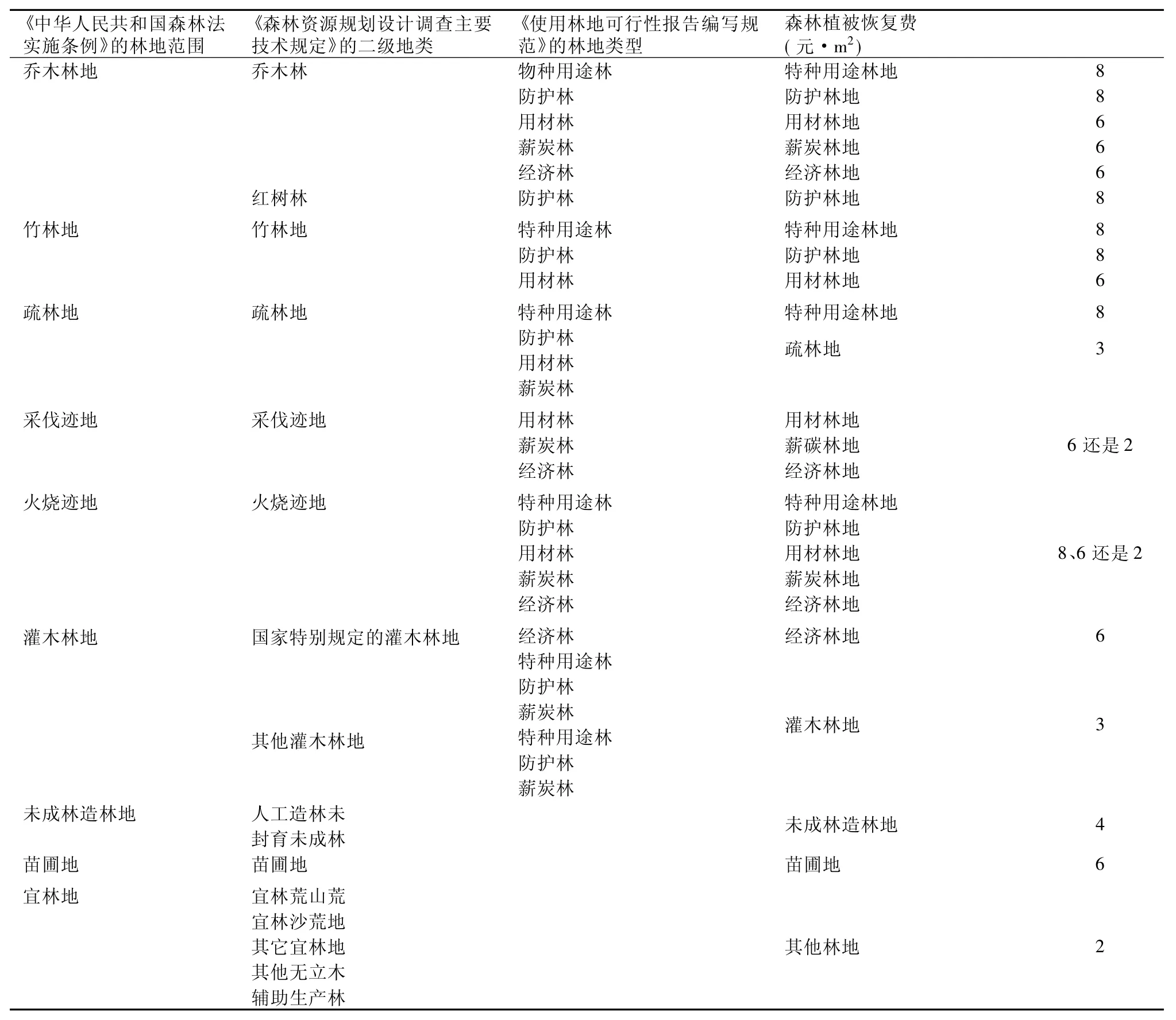

《中华人民共和国森林法实施条例》将林地分为:乔木林地、竹林地、灌木林地、疏林地、采伐迹地、火烧迹地、未成林造林地、苗圃地、县级以上人民政府规划的宜林地。

《森林资源规划设计调查主要技术规定》将林地分为乔木林、红树林、竹林、疏林地、国家特别规定的灌木林地、其它灌木林地、人工造林未成林造林地、封育未成林地、苗圃地、采伐迹地、火烧迹地、其他无立木林地、宜林荒山荒地、宜林沙荒地、其他宜林地、辅助生产林地等l6个2级地类。

《使用林地可行性报告编写规范》将林地的地类与林种综合考虑分列为7个林地类型征收森林植被恢复费:防护林地、特种用途林地、用材林地(含采伐迹地)、经济林地(含采伐迹地)、薪炭林地(含采伐迹地)、苗圃地和其它林地。

使用林地类型进行林地分类的表述存在着以下几点不便:

(l)在使用林地可行性报告编制过程中,森林植被恢复费的计算、《使用林地申请表》和《现场查验和初审意见表》均使用林地类型的概念进行分类,有的地类考虑了林种的因素,有的地类又没有考虑林种的因素。在可行性报告第3章的资源调查部分和附件一,却需要按照地类、林种来表述其权属、起源、面积、蓄积、株数、龄组等,使得可行性报告的统计和表述变得复杂而晦涩难懂。

(2)统计口径也与森林资源档案的口径不一致,给森林资源档案更新带来不必要的困难,不便于进行森林资源的更新和管理。

(3)《使用林地可行性报告编写规范》中只明确了用材林地、经济林地、薪炭林地含采伐迹地,并不含火烧迹地。同时也没有明确竹林地应包含在哪种林地类型之中。

(4)用材林地、经济林地、薪炭林地既然已包含了采伐迹地,在计算森林植被恢复费时,理应按每平方米6元收取,但在《森林植被恢复费征收使用管理办法》中又特别规定了采伐迹地、火烧迹地按每平方米2元收取,相互矛盾。

因此,建议作以下修改或明确:

(l)取消林地类型的分类口径,将标准统一到《森林资源规划设计调查主要技术规定》。按照l6个2级地类加林种来进行资源调查、统计、制图和进行森林资源档案更新以及森林植被恢复费的收取。

(2)明确采伐迹地和火烧迹地、竹林地按其林种归入特种用途林地、防护林地、用材林地或薪炭林地,森林植被恢复费标准按相应地类对应进行收取,其对应关系可参考表l。

表l 林地地类、林种划分与现有森林植恢复费标准的关系

(3)按照《中华人民共和国森林法实施条例》第八条的规定,通过分类区划界定后,“国家重点防护林和特种用途林”、“地方重点防护林和特种用途林”的范围和概念更加清晰明确,因此《森林植被恢复费征收使用管理办法》可按《国家级公益林区划界定办法》,国家级公益林(即国家重点防护林和特种用途林)、地方公益林(地方重点防护林和特种用途林)按l0元·m2征收森林植被恢复费。

l.2 规范征(占)用林地可研的统计表和数据库格式

目前编制《使用林地可行性报告》的核心技术标准是2002年国家林业局发布的《使用林地可行性报告编写规范》,该规范对所使用的统计表规定的较为原则,没有对统计表和数据库的格式作详细的规定,在执行过程中,各地、甚至各编制单位都是按照自己的喜好或习惯自行设计,使用的统计表都不一致,而且差异较大,不便于各级审核审批、数据汇总、资源更新。如果制定统一的征占用林地数据统计用表和数据库统计软件,逐步过渡到网上预审,对规范使用林地可行性报告编制、方便审核审批、加强后期监督管理都有重要的作用。数据库统计软件使用Microsoft Office Access,对数据表和字段进行严格的定义以保证数据库的通用性,利用VBA开发录入、修改、合并、统计、查询、网上申报等功能。图形数据库使用ArcGIS Desktop平台,并对征(占)用林地小班的图层和字段进行标准化定义,其他背景信息图层可根据用户需要进行设置。网上预审平台的建设要开发数据接口,兼容图形数据库和属性数据库。

l.3 规范征(占)用林地可行性报告附图的内容、标示、比例尺要求和坐标系统

征(占)用林地可行性报告的附图包括项目区地理位置图(包含与敏感区域关系)、项目建设总体布局图和使用林地现状图3种,现有规范中没有对这三类图所反应内容、注记形式、着色标准、比例尺、坐标系统等作明确规定,特别是没有使用统一的投影坐标系统,不利于使用林地的后期监督检查,不利用使用GIS对全国、全省、全县范围进行图面资料的汇总。根据多年来从事征(占)用林地可行性研究报告编制的经验,建议作如下规范:

(l)3类图所反应的主要内容:

——位置示意图应反映:项目的地理位置、范围、项目名称;各级自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区的名称、位置和范围;行政界线、主要行政单位、林业经营单位所在地及名称;主要地名、道路、河流、山脉等。

——总体布局图应反映:项目的各项建设内容及界限;项目范围内行政界线、主要行政单位、林业经营单位所在地及名称;主要地名、道路、河流、山脉等;标示用地的范围;若占地范围涉及自然保护区、森林公园或风景区,应准确醒目地标示其界线、位置及级别。

——使用林地现状图:应清晰地反映各级林地区划界、小班界、各级区划单位名称;以着色区分各种林地类型(地类+林种);以分子式注记标示,分子为:小班号-面积,分母为:使用性质-林地用途。

(2)比例尺:位置示意图以项目区域充满A4图幅确定比例尺;项目建设总体布局以充满A3或A3加长图幅确定比例尺。使用林地现状图比例尺不能小于l/l0 000,以 l∶2 000 ~l∶5 000为宜。

(3)坐标系统:使用林地现状图统一采用高斯投影坐标,并建立全国统一标准的arcgis格式的图形数据库。

l.4 规范调查方法和手段

《使用林地可行性报告编写规范》对调查手段规定为:现地调查主要采用森林资源采伐更新作业调查设计规程的有关技术标准,并充分利用GPS技术进行定位和求算面积。在实际操作过程中,绝大多数建设工程用地范围图均采用l∶2 000的大比例尺地形图,修建建筑物或构筑物的区域还会测量l∶500的地形图,大比例尺地形图完全能采用勾绘的方法准确地确定占用各类林地的范围和面积。因此,建议统一规定:面积调查时,在具备l∶500~l∶2 000大比例尺地形图时,采用勾绘法落实林地范围;在没有l∶500~l∶2 000地形图时,可以采用亚米级差分GPS进行小班界线实测或罗盘仪小班周界实测法。这样,可以在保证95%面积调查精度的前提下,减轻外业调查工作劳动强度。

l.5 规范征占用林地可行性报告编制、现场查验等各项工作的收费标准

征(占)用林地是森林资管理的重要环节,《使用林地可行性报告》编制、林木采伐作业设计、现场查验、最终验收等都涉及大量的野外勘察、调查、测绘等工作,这些工作费用都没有统一的收费标准,目前可以参考的收费依据主要有《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[l999]l l283号),《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002)l0号),这两个最具权威性的收费标准中,均采用建设项目估算投资额分档计费。《使用林地可行性报告》编制宜按计价格[l999]l l283号执行,可按投资总额查附件规定的各档收费加林业行业调整系数进行收费;林木采伐作业设计宜按计价格[2002]l0号执行,可按项目征占用土地投资额分档查附表加林业行业调整系数进行收费;现场查验、最终验收等属于森林资源管理的行业需要而开展的工作,应根据工作量大小,纳入森林植被恢复费的使用范围,由委托单位支付。由于计价格[l999]l l283号和计价格[2002)l0号两个文件发布的时间较早,对林业行业的收费标准规定得较为粗放和原则,加之林业行业的特殊性,建议以相关法律和标准为依据制定林业行业咨询、勘察、设计、调查、规划工作的收费标准,不仅可以保障征(占)用林地各环节的工作经费,提高使用林地可研和林木采伐设计的成果质量,而且对林业行业其他咨询、勘察、设计、调查的收费也能做到有据可循,对林业项目立项审批、政府投资财评、对外招投标等方面起到规范作用。

2 征(占)林地审核审批及批后监督管理的探讨

2.l 占地征用林地和临时占用林地依法分项审批

《中华人民共和国森林法实施条例》第十六条规定,占用征用林地是指临时占用2年以上或征用林地,称为“永久占地”;十七条规定,临时占用林地是指临时占用2年以下的林地,称为“临时占地”。在两种不同性质的占用林地的审批权限是不同的,项目永久占地的审批权限在《中华人民共和国森林法实施条例》第十六条作出了明确的规定,临时占地在《占用征用林地审核审批管理办法》中作出了明确规定。在审核审批过程中,一个项目一般要求将永久占地和临时占地合并审批,找不到足够的法律依据,也给实际操作带来了不必要的麻烦。

首先,《中华人民共和国森林法实施条例》将占用征用林地和临时占用林地分列为第十六条、十七条,分别规定了对这两种不同性质占地行为的审批和限制条件,一个项目合并审批临时占地和永久占地,实际上剥夺了县、市(州)林业主管部门对2 hm2~l0 hm2其他林地临时占用的审核审批权。

其次,与工程建设阶段不相适应。比如,高速公路、铁路等线型工程,其临时占地需要等到工程分段招标完成后才能由施工单位准确确定需要临时占用的弃土场、土料场、石料场、施工便道、施工营地等,又如在水库、水电站等开发项目中,需要根据建设过程中不断地修改设计方案、适时调整临时占地的位置和大小等;目前的审批制度是一次性在项目前期办理相关用地手续,没有调整、变更的制度和管理机制。

建议按照现行规定的审核审批权限范围,不强制性地将一个项目永久占用和临时占地合并审批,而采用“可合并审批、也可临时占用林地单项审批”的办法,同时,对临时占地超时限使用和永久占地超范围使用作出明确的处罚规定。

2.2 部门协调、设置预审环节提前介入

按照《中华人民共和国土地管理法》第十一条之规定,林业主管部门应积极协调国土、发改、计划等部门,对任何建设工程都需要林地预审意见,履行好林地确定的法定义务。杜绝不分地类,不征求相关地类(如林地、草地、水面、滩涂等)主管部门的意见就完成土地预审,甚至将林地定性为非林地,越俎代庖地绕开了林业主管部门的审查就完成项目的立项、选址、总规、可研、初步设计等工作等现象。

《国务院关于投资体制改革的决定》将项目立项分为审批、核准和备案3种方式。林业主管部门需要在征占用林地审核审批的行政许可制度设计上更适应目前项目建设投资管理的程序,应针对不同的立项方式,在项目审批、核准和备案之前,就提前介入,避免项目选址、工程可行性研究、初步设计等环节已经完成一直到项目审批、核准或备案之后才进入征占用林地的审核审批的环节。林地审核的时间滞后,使得林业主管部门根据生态保护的需要要求某个项目重新考虑最优化的占地方案时,均成为忘羊补牢的措施。不仅造成人财物等大量投入的浪费,而且延误了施工时机和竣工期限,导致本应进行的前置审批形同虚设,个别项目甚至未批先占、擅自改变林地用途。因此,建议在征占用林地审核的法律关口中,把审核的重心前移到建设项目的审批、核准或备案阶段之前的环节,主动与有关部门建立联系协调机制。

提前介入的有效方式可以在项目审批、核准和备案之前增加“征占用林地预审”环节,将《使用林地可行性研究报告(预审稿)》作为核心要件,由具备审批权的各级林业主管部门行成预审意见,作为土地预审和项目审批、核准和备案的必要件。待项目审批、核准或备案,完成初步设计提供最终的占地红线图之后,再通过补充调查形成《使用林地可行性报告(送审稿)》,然后进行现场查验、专家评审形成《使用林地可行性报告(报批稿)》,最后进行逐级审核审批。

2.3 加强征(占)用林地的批后监督,形成完善的监督检查处罚机制

目前征(占)用林地的批后监督主要以县级林业主管部门为主,以省、国家林业局抽查为辅的监督检查。市、县级林业主管部门对于小型项目的监督检查还能够起到一定的震摄作用,但对于跨行政区的大型投资项目、政府投资项目、招商引资项目、“政绩工程”等,其监督力是非常薄弱的;省、国家林业局抽查,是监督力量最强的一种方式,能够及时地发现违法占用林地的行为,并即时给予通报和整改,但其抽查的比例非常小。建设项目只要林地审批完成后,少批多占、批甲占乙得不到应有的处罚,野蛮施工造成大面积林地的损毁和生态破坏的事件时有发生。现有的审核审批制度只注重了项目前期规划和设计过程中是否做到了“不占或少占林地”、“不占或少占高效林地”,而没有注重在项目建设期让业主自觉地做到“不占或少占”。

建议采取预收“森林植被恢复费”和“森林资源保护保证金”,对每个建设项目竣工后增加“最终验收”环节,以最终验收作为征收“森林植被恢复费”和退还“森林资源保护保证金”的依据。“最终验收”由省林业厅委托具有相应林业调查规划设计资质的单位与所在县的上级林业主管部门共同完成,现地实测项目实际占用的永久占地和临时林地的面积,对临时占地是否恢复林业生产条件进行检查,对征占用林地异地植被恢复和退耕还林置换情况进行检查,出具“最终验收”报告。根据实测的占地面积,对少批多占和批甲占乙的行为给予经济处罚,情节严重的追究法律责任;对临时占地不能恢复林业生产条件的收取林地恢复费;对在施工过程中保护林地、少占林地的行为退还少占林地的森林植被恢复费,并给予一定的奖励。

2.4 对使用林地可行性研究及现场查验有效期作出明确规定

一些建设项目在委托开展了使用林地可行性研究之后,不及时地进行现场查验和组件上报,有的项目甚至在使用林地可行性研究完成后两、三年还没有进行林地审核审批手续的报批,林业生产经营活动会引起地类及林木资源数量的变化。因此应对使用林地可行性研究报告和现场查验的有效期限作出明确规定,建议受理的时间期限规定为:现场查验6个月内,使用林地可行性研究报告或专家评审3个月内必须进行使用林地审核审批;超过该期限的,必须重新进行现场查验和专家评审。

2.5 定期公示、接收社会监督

使用林地的审核审批应定期对审核审批结果、监督检查结果、林地定额使用情况、违法占用林地的情况等进行公示,一方面接收社会监督,更重要的是可以形成全社会都关心、关注林地保护的社会舆论,增强林地保护利用的群众基础,宣传和引导各行各业都自觉地保护林地,少占和不占林地。林地保护和利用不是林业一个部门、一个行业的责任,更应该成为全社会的自觉行动。

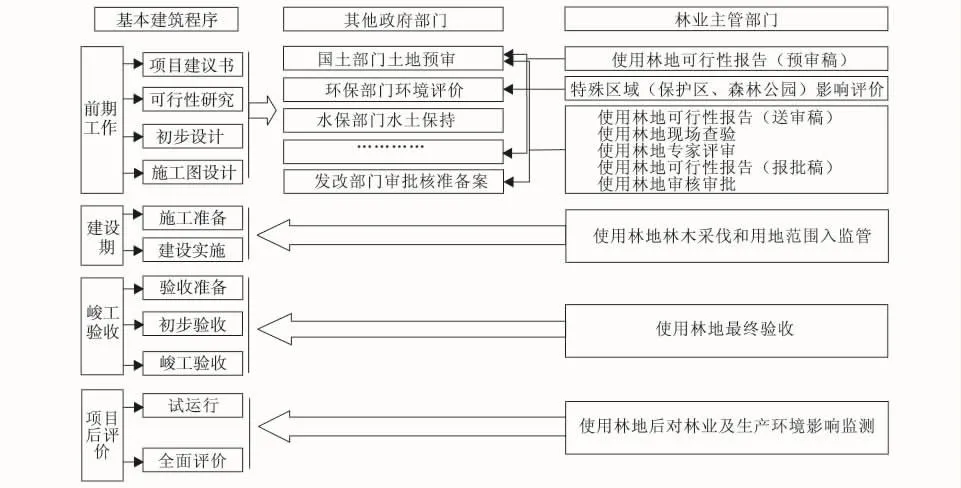

2.6 基本建设程序及使用林地审核审批、监督管理重要节点及时机

目前我国基本建设程序的内容和步骤主要有:①前期工作阶段,主要包括项目建议书、可行性研究、初步设计和施工图设计;②建设实施阶段,主要包括施工准备、建设实施;③竣工验收阶段,主要包括验收准备(整理技术资料、绘制竣工图纸、编制竣工决算)、初步验收、峻工验收等;④后评价阶段是工程项目竣工投产、生产运营一段时间后,再对项目的立项决策、设计施工、生产运营等全过程进行系统评价的一种技术经济活动。

林业主管部门应协调政府其他部门,理顺关系,根据基本建设项目的程序和项目开展的各阶段进度,在各个不同的阶段进行征(占)用林地相关的审核、审批、监管和最终验收工作,按照相关法律法规的要求,为有效保护和合理利用林地尽职尽责,详见图l。

图l 基本建设程序及使用林地审核审批、监督管理

3 结语

征(占)用林地管理是一个综合性的系统工程,是土地管理的重要组成部分,是林业主管部门保留不多的行政许可之一。具有政策性强、涉及部门多、综合技术要求高的特点,不管是技术标准的制定还是管理制度的设计,都必须以法律为依据、加强与其他政府部门的协调。20l0年7月发布的全国林地保护利用规划纲要(20l0~20l0)是指导全国林地保护利用的纲领性文件,将林地与耕地提到同样的高度加以保护和利用,以此为契机,进行征(占)用林地技术标准和管理制度的规范和完善具有重要的现实意义。本文仅以笔者的角度提出一些可供参考的建议,难免偏颇之处和对法律法规的理解误区。