艺术终结之谜——解读周计武的《艺术终结的现代性反思》

文/郭全照

作为一个“伪书迷”,身体力行的是“好读书,不求甚解”,可是读完刚出版的周计武著《艺术终结的现代性反思》[1]却再也坐不住了,因为其侦探破案般的“情节”向我的脑子扔了一把火,跟随作者踏过一团乱麻的“犯罪现场”,望闻问切,条分缕析,终于获得了一个清晰的视野。这充分证明,一本学术专著也可以写出侦探小说的效果来,这对读者应该是一个“福音”。

这个“探案故事”肇始于形形色色的“死亡”:文学的死亡牵出了艺术史的死亡、古典艺术的死亡、现代主义的死亡、经典的死亡、先锋的死亡,进而整个艺术的死亡,简直是“尸横遍野,一片狼藉”啊。作者的笔触就像侦探的“摄影眼”,从 “第一现场” —— 中国的“文学之死”,一路遥拍到了那个叫“西方”的案发地。在此深挖下去,把始作俑者锁定在了19世纪的黑格尔身上。黑格尔依据现代对于古代传统的断裂和对现代市民社会的诊断,宣布“艺术对于我们现代人已经是过去的事了”。作者抓出的第二个“罪犯”也鼎鼎大名,阿多诺在高度文明化、技术化、商业化的时代语境下,面对战争的苦难、文明的压抑、法西斯主义的迫害及文化和信仰的危机,发现艺术走向了日益抽象、晦涩以致否定自身,最终寄托于“反艺术”的审美解放与救赎。而晚近风头最健、明目张胆、搅得我们国内也风生水起的艺术“谋杀者”就属美国艺术批评家阿瑟·丹托了,1984年《艺术的终结》一文的发表在大洋两岸的艺术界投下了一颗重磅炸弹,引来争议纷纷。2004年丹托又重复他的艺术终结论,从波普和极少主义艺术看出,经由杜尚和安迪·沃霍尔的“助产”(1),当代艺术模糊甚至取消了艺术作品和日常事物、艺术与非艺术的界限,从而提出了“什么是艺术”的自我定义问题,这样艺术通过对自身的哲学自觉而终结了,作为“哲学对艺术的剥夺”的单一的艺术哲学史也结束了。至此,对于“艺术之死”这一“案件”,读者跟从作者当可获得一个大致的了解了,而作者揪出的三名“案犯” —— 黑格尔、阿多诺和阿瑟·丹托,作为这一“死亡”的报讯人和叙述者,实也逃脱不掉“凶手”之嫌,因为“艺术的终结”是一种叙事性的(2),是他们有意识的话语建构,出于不同的目的和意图:启蒙的、审美的和后现代反思的。

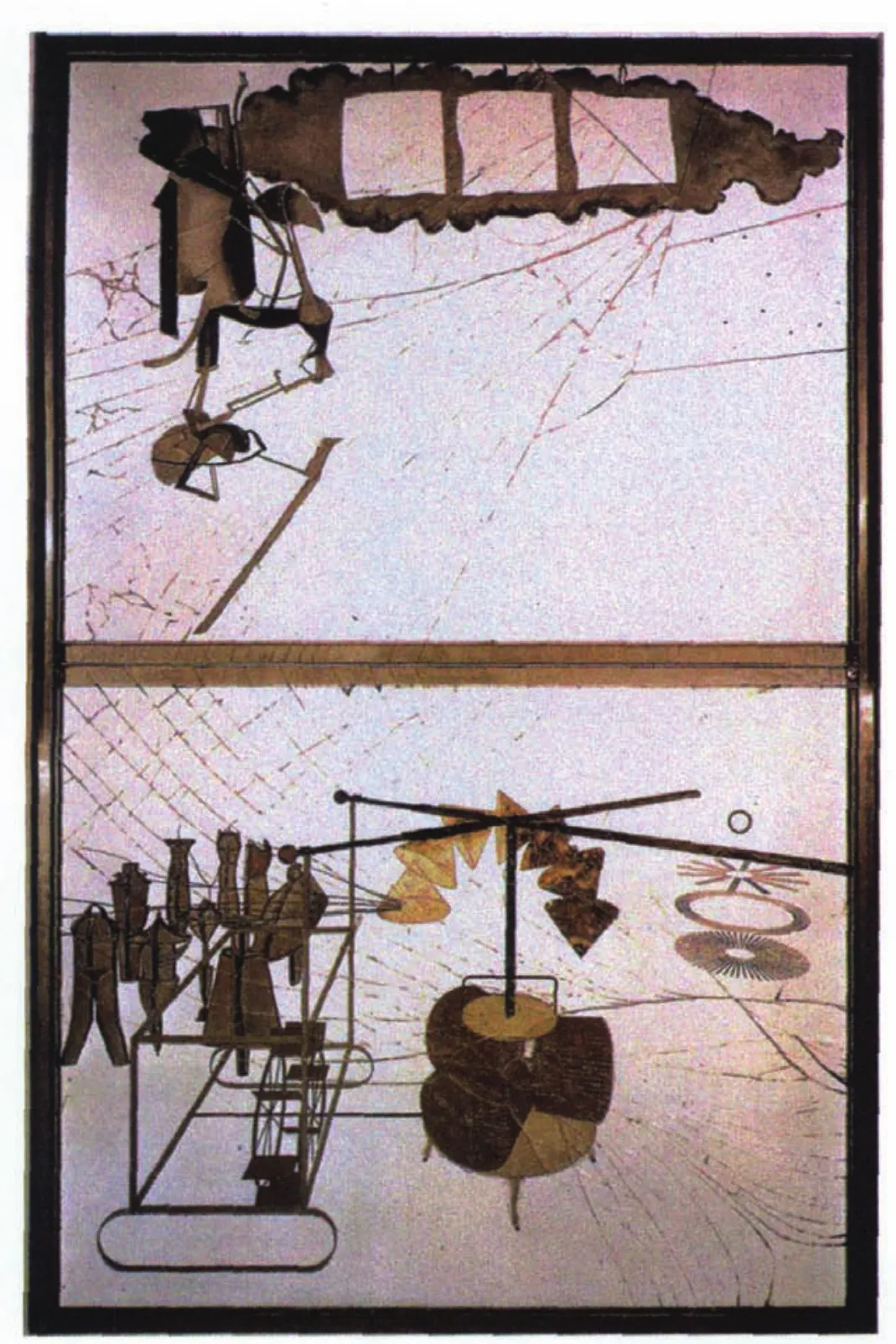

《大玻璃》 马塞尔·杜尚

虽说“情节”跌宕、组织井然,这并不是说,这本书就“通俗”了,就“普及”了,其基础和“底色”乃是作者几年前的博士论文,因此不可避免的要遭遇大量术语:现代性、叙事、话语模式、祛魅、艺术界、艺术体制、先锋、“去分化”、粉丝文化、景观电影……,论及大量的艺术流派、作品和事件:古典主义、现代主义、后现代主义;唯美主义、后印象派、表现主义、立体主义、未来主义、达达主义、超现实主义;新几何主义、新抽象、新表现主义、新原始主义、新现代主义;波普艺术、行为艺术、装置艺术、概念艺术、大地艺术;马塞尔·杜尚的男用小便池《喷泉》、爱德华·马奈戏仿提香的《奥林匹亚》、劳申伯格用橡皮擦出的《被擦去的·库宁的画》、安迪·沃霍尔的《钻石粉末鞋》、梵高的《星月夜》、蒙克的《呼叫》到毕加索的《亚威农的少女》,还涉及众多西方思想家和文艺理论批评家,如康德、黑格尔、尼采、海德格尔、阿多诺、本雅明、罗兰·巴特、米歇尔·福柯、德里达、波德里亚、詹姆逊、苏珊·桑塔格、韦尔施、凡蒂莫、格林伯格、阿瑟·丹托……但不用害怕被这些名词炸晕了头,在作者的行文中这些都得到了详略各异和妥善的处理,并不影响整体的理解,对一些关键概念作者都提供了贴心而恰切的解释,最重要的是,作者对思路的“结构”异常地明晰、清楚。作者首先在西方文化艺术语境中,对“艺术的终结”和“艺术终结论”这两个不同的概念进行了辩证地分析,然后在此书中单列两个部分进行了详细地论证,最后再把视角拉回到中国,以启明国内的状况。关键是这一切都消化进了作者驾驭的理路,没有“掉书袋”的阻滞,服务于“案情”的“侦破”,一书终了,顿觉“拨开迷雾见青山”。而且,几乎每一章在繁复的论证之后都有简明扼要的“小结”,因此也省得笔者在这里概括什么“中心思想”了,探案的乐趣就在于迂回曲折、柳暗花明,一味“剧透” (虽然免不了)岂不大煞风景?

此处,笔者就谈谈那些激发了对本书兴趣的和由本书所激发的东西,“解谜”是阅读和思考的原动力,而周著所解的不单是“艺术终结之谜”。

比如,文学和艺术,具体说,语言文字艺术和视觉艺术,它们之间存在一种什么样的关系,有没有相互影响?有的话,是什么样的影响?之所以对这些问题起了困惑,是因为平时所读多为外国文学和西方文论,感觉其中有种把文学甚至一切都看作是“语言”和“叙述”的倾向(尤其形式主义、结构主义、后现代文论及小说),读多了便会有相当的“语言中心”的绝对主义和“能指游戏”的虚无主义情绪浮上心头,有些腻歪。而在当代电子媒介文化中活生生上演着的却是一种“重图轻文”的文化倾向,图文体文学、影视改编文学、视觉媒体的强势……图像似乎已凌驾于文字之上,使经典文学处于危机之中。周著在第十章用了一节专门处理“图文之争”的问题,在综辨各家论说之后得出公正的评判:“要警惕‘语言文字崇拜’和‘图像拜物教’两种极端的文化倾向,以开放包容的心态进行文艺理论的反思和建构。”[1](P304)

读了一点艺术史和美术批评著作,了解到从后现代文学到当代文学所汲汲不懈的一些手法、观念,于艺术实践中实早有建树。如意大利画家弗朗切斯科·德·科萨(Francesco del Cossa, 1430 –1477)的《天使报喜》(Annunciation and Nativity, 1470),其前景下方有一只硕大的蜗牛,人们一般会从中寻找一些象征、寓意,而法国当代著名艺术史家达尼埃尔·阿拉斯(Daniel Arasse,1941-2003)却慧眼独具,确认这是一只现实世界中的蜗牛,它不是在“画中”,而是在“画上”,是一种进入画中的指引[2](P71-73),其对绘画之“绘画性”的提示意义不就是后现代小说惯用的“自我指涉”吗?毕加索1913年在其所作的拼贴画系列中,以极简手法把头像转变为吉他或瓶子,像是直接图解索绪尔的“符号的可互换性”[3](P2)。所以,西方的哲学、语言学、符号学与文学理论其实都有视觉艺术的来源,而不仅仅是文学本身的资源,后者往往走在前者的前面,而且正是视觉艺术而非文学或社会理论,才最大、最先挑战了西方已有的哲学和美学基础,迫使哲学家和美学家们重新提出方案。这一为西方艺术批评家近几年意识到和强调的观点在周著中也得到了印证,在另一个有意味的角度上:“在德里达、福柯、利奥塔、米歇尔等人的哲学图景中,图像研究之所以放在了远比话语研究更重要的位置上,不仅因为图像表征有利于解构语言中心和理性至上主义,而且因为图像观看行为比文本阅读活动更能体现这个时代的特质。”[1](P292)周著说“艺术的终结”这一话题是从黑格尔1828年柏林美学讲演开始,而其处理“文学的终结”则从美国解构主义批评家希利斯·米勒在2000年“文学理论的未来:中国与世界”国际学术研讨会上的发言入手,并指明那是“再次宣称”,不过即使再往前追溯也终是晚于“艺术的终结”的提出,“春江水暖” ——看来还是视觉艺术更早“先知”了。这里并不是要在两者之间非得比个高下,在周著中,通过对艺术终结问题的省思和梳理,以此为大背景再来看文学的终结,当能收到居高临下、豁然开朗之效。

《大玻璃》 马塞尔·杜尚

《艺术终结的现代性反思》以米勒的文学终结论开头,并在结尾部分又回到这一话题。第一部分是三个想扮“侦探”的“罪犯”, 分别以“启蒙叙事” (黑格尔)、“审美叙事” (阿多诺)和“反思叙事” (丹托)三种“侦查手段”阐释艺术的发展和状态,却都以自己的逻辑宣判了艺术的死刑。值得赞赏的是,作者在分析三“犯”的“陈述”时,结合了不同时期具体的社会、文化、艺术语境,深入揭示了艺术终结论话语的叙事逻辑,从而得出“艺术终结论是一种‘危机—回应’式的反思性建构”[1](P315)这一穿透性的结论。这就实现了何建良在《艺术终结研究:现状与问题》一文中的期望:“在已有问题史的基础上,要把艺术终结研究置于具体的历史文化语境中展开”,并且“在历史的还原性研究中进一步深化不同理论家的艺术终结背景及其理论蕴涵,既勾勒出人物的相互承传影响,又凸现出问题的深化演变”[4]。本书第二部分就是在历史哲学的视野中,根据艺术的现实困境,来考察“艺术的终结”的原因——也是艺术之死的终极“实在”:“艺术的终结”不仅是现代艺术的危机,更是一种现代性的危机。[1](P175)案情到这里终于水落石出:艺术之死的最大谋杀者,不是历史,不是社会,也不是哲学,而是“现代性”。同样值得称许的是,作者论述“现代性”时援引了乔万尼·凡蒂莫(Gianni Vattimo,1936- )”的论点,此人被认为是当代意大利最重要、最具国际性影响的思想家之一,代表了后现代主义思潮中不同于那些法国思想家的另一条理路,却似乎尚未引起我们国内学界的重视——其著作尚无一译介。在此基础上再来看“文学的终结”,其意义便变得烛照般清晰:在西方文化体制内,“文学的终结”是伴随文化从现代向后现代的范式转型中发生的一种现象,是西方精神的自我批判;它以一系列二元对立的文化观念(如高雅与低俗、先锋与流行、精英与大众等)为前提,具有明确的哲学指向和文化语境;在实然的文化诊断(现代文学观念在全球化的电信时代遭遇到了前所未有的危机:感知经验的变异、神圣边界的消失、文学魔法的失灵和文学权力的边缘化)和应然的文学立场(尽管现代西方意义上的文学终结了,但文学和文学研究本身依然具有永恒的存在价值)之间存在着一种现代性的张力关系。[1](P287)

这本来是一本艺术学专著,之所以在这里扯这么多“文学”,可能因为文学领域的问题更明显吧。这不,继文学被多次宣布“死亡”之后,其载体纸质书也面临“终结”了。近期,由英国Faber出版社与Touch Press联合制作的两本数字图书——艾略特的《荒原》和凯鲁亚克的《在路上》面世,它们结合图文、动画、声音、影像,提供了多媒体图书的妙趣体验,一时引起媒体热议。继电子书(ebook)之后,多媒体互动图书和超文本小说(hypertext fiction)已势若冰山般出现在互联网的海平面上,同时也引起作家和评论家的新一轮担忧:纸质图书会不会消亡?有评论者预言,在视频影像和数字文化冲击下,文学有可能成为一种亚文化、甚至反文化(counter-culture)。多年前约翰·巴斯就在《枯竭的文学》(1967)中说文学已经枯竭了,小说的基本要素,人物、冲突、主题都被写过了,小说的形式、手法也有技穷之虞,之后的一票所谓“后现代小说”就在戮力和这一魔咒搏斗:戏仿、反讽、拼贴、元叙事、文体跨界……,而在《艺术终结的现代性反思》中也提到,张承志的《心灵史》是伊斯兰教义、回民史诗还是以牺牲、受难为叙事主题的小说?韩少功的《马桥词典》是词典、历史还是小说?书中特别指出,研究这一问题应注意中西方不同的历史文化脉络和地方性语境,要敢于直面文艺的困境和难题,在事实判断和价值判断之间保持必要的张力关系。这充分展示了作者视野和思考的深广、全面与自主立场。也正是这一点帮助作者对20世纪90年代以来的文化研究和文艺界新动向做出了明确的判断与批评。

“案子”算是破了,可是还有一个问题惹人猜度:艺术终结之后会如何呢?在此,作者系统而敏感的思考触及当下,伸向未来,从“山穷水尽”之处又把我们带到了“柳暗花明”的另一重生境。越过影像文化、粉丝文化、网络文化、“布波族”等等当代的缤纷霓虹,作者向我们展示了“超越美学”的新方向:多元、异质、包容,与日常生活有机结合。在黑格尔-科耶夫式的历史终结时代(或后历史时代,终结于全球化和世界市场)的阴郁图景中,艺术停摆于这样的一个时刻:没有任何任务需要它去完成,它也没有任何明确的命运了,它只是轮盘空转般永远持续着了。艺术没有死,而是没有了界限,没有了内容,成了一种自我否定的虚无,彷徨于审美之地的沙漠中。按照丹托的看法,艺术终结的意思其实是:艺术终于自由了,艺术再不要哲学来管了,艺术从此可以爱干吗就干吗去了。艺术失去了历史发展的方向和目的,但是却获得了解放。凡蒂莫那里,终结之后的艺术具有三个不同层面的内涵,即乌托邦(艺术与生活实践重新整合)、媚俗(大众文化)和沉默(本真艺术)。在尼采和海德格尔的存在论视野中,艺术获得了积极虚无主义的肯定,持守着存在的真理。作者已经通过大师们的眼睛勾勒了艺术终结之后的某些轮廓和框架,但关于当代艺术,仍有更多要思、要说的,我们期待着另一本书去近景“透视”。艺术仍然可以帮助人类去想象未来:“人们关心的并不是艺术是否终结的问题,而是艺术在终结中所获得的新的艺术形态。”[1](P313)

作者在后记中说“由于性好直言,深恐文笔不当之处,贻笑大方之家。这种疑虑让我在第三部分的撰写中欲言又止,删掉了大量的个案研究,期望将来深思熟虑后将其补上。”[1](P340)笔者也深以为憾,因为“理论破案”是一项十分损伤脑细胞的活儿,而那些艺术个案本来可以起到放松、醒神又潜移默化的说服功效的。况且,理论代替不了具体的艺术批评,譬如作者在马奈仿提香的《奥林匹亚》中看到的是“神性、光晕和庄严的深度感”的消失,在毕加索的《亚威农的少女》里看到的是“能指与所指、形式与内容”的“对立和不协调”,以及以马塞尔·杜尚和安迪·沃霍尔为艺术“去神圣化”和“世俗化”的典型表征,都带有鲜明且浓厚的价值评判色彩,这在本书的理论框架里当然是自然和正当的,甚至我们应当为作者表明立场的勇气而鼓掌,但就像作者点破“艺术终结论”话语的叙事性、建构性一样,任何理论都可能是一种叙事,因而带有某种暂时性、偶然性,在其他的艺术批评家眼里,同样的作品和艺术家完全有可能呈现出另外一副样貌。但我们不必求全责备,作者在其施展的理论空间里已经提供了必要的洞见,这就达到了学术的本分。作者提到的那些被他删掉的个案研究捅得我心里直痒痒,到底有哪些呢?有没有高居翰(James Cahill, 1926- )的“中国绘画史的终结”呢?真的很想看到哎,强烈建议作者将来再出一个增补版。

另外,作为“抠门儿”派的一员“老抠”,笔者喜欢端详文本中的一些“细枝末节”。比如,作者多次提到,黑格尔是在1828年的一次演讲中提出了著名的“艺术终结论”,关于这个年份,笔者倒看到了一些不同的说法:有的说是在1806年的耶拿讲演中提出,也有的说是在1817年的海德堡讲演中提出。到底哪一年才是“首演”?别来什么“罗生门”呐!书中提到毕加索的同一画作却有两种叫法:《阿维尼翁少女》和《亚威农的少女》,查了一些相关艺术书籍,这两种名称都有使用,但觉得最好还是统一一下,并且给出对应的原文或英文,再提供作画日期等信息就更好了,尤其是书中提到的那些外国人名,若能配上原文和生卒年月就更完美了。在图书面临“终结”的当下,对一本学术书籍提这些要求是不是太过分了?不过,我还是不吐不快:那些美丽或不美的艺术作品插图呢?

“死亡亦不得一统天下” (狄兰·托马斯)。图书死了,文学还在,艺术终结处,也仍有什么存在。

注释:

(1)作者较为细致地分析了丹托所处的社会文化语境:20世纪70、80年代以来,后现代消费文化陷入了符号逻辑和形象统治的黑洞,各种文化领域发生了“去分化”——融合、混杂,这就为当代艺术埋设了道路。——参见周计武:《艺术终结的现代性反思》,社会科学文献出版社2011年版,第113-114页。

(2)“所谓叙事性就是指在历史框架中陈述事件并赋予其意义的话语行为。”——周计武:《艺术终结的现代性反思》,社会科学文献出版社2011年版,第12页。

[1]周计武.艺术终结的现代性反思[M]. 北京:社会科学文献出版社,2011.

[2]阿拉斯.绘画史事[M].董强,译,北京:北京大学出版社,2007.

[3]沈语冰主编.艺术学经典文献导读书系·美术卷[G].北京:北京师范大学出版社,2010.

[4]何建良.艺术终结研究:现状与问题[J].中南大学学报(社会科学版),2008(1).