安氏Ⅱ2类错家庭聚集性与遗传度研究*

陈允嘉,王豫蓉,邹林洪,李 艳,郑雷蕾,吴 艳,秘双燕,吴增波,王 强

(重庆医科大学附属口腔医院正畸科 400015)

1 资料与方法

1.1 一般资料 (1)先证者及其家系的确定:先证者选自2008年1月至2009年3月于重庆医科大学附属口腔医院门诊就诊的初诊患者以及2009年2月在重庆市一中进行错畸形调查的初一、初二、高一、高二学生,共126例,其中男 64例,女62例;年龄10~42岁,平均 15.98岁。纳入标准:∠ANB>5°;磨牙为远中关系;侧面观颏唇沟深;至少两颗切牙内倾;牙列基本整齐;无口腔不良习惯,如咬下唇等。通过先证者确定其家系126例(本研究未进一步区分下颌发育不足或上颌发育过度)。(2)对照组及其家系的确定:2009年2月在重庆市一中进行错畸形调查,对 1 107例进行调查,其中 338例满足对照组纳入标准,随机选择 150例作为对照组,男86例,女 64例;年龄11~17岁,平均13.84岁。纳入标准:磨牙为非远中关系;牙列基本完整;无口腔不良习惯;无正畸治疗史。由此确定150例对照家系。

1.2 方法 确定核心家系的调查方法为采用口腔一般检查和模型检查以及X线片侧位片检查确定先证者,口腔一般检查确定对照组。然后使用统一设计的安氏Ⅱ2类错畸形遗传流行病学调查表,由经过专业培训的正畸医师对先证者及对照组进行问卷调查,方法主要为门诊询问。主要调查内容:先证者和对照组一级亲属(包括父母、同胞及子女)与先证者的关系、姓名、年龄、性别、侧貌、磨牙关系、前牙覆盖、是否曾有咬下唇等不良习惯、面部创伤史,正畸治疗史等。一级亲属中有正畸治疗史或有影响磨牙关系判断的牙列缺损、间隙等情况则不列入统计。

1.3 统计学处理

1.3.1 患病率与家庭聚集性分析 先证组与对照组一级亲属,除兄弟姐妹组间比较采用精确概率方法,其余组采用χ2检验,家庭聚集性分析采用二项分布拟合优度χ2检验的方法进行分析检验。

1.3.2 遗传度估算 采用Falconer回归法[13]估算安氏Ⅱ2类错畸形一级亲属遗传度。遗传度的计算公式为:遗传度h2=b/r;回归系数b=(1-qc)(xc-xr);标准误 S(h2)=2V1/2(一级亲属);方差V(b)=(1/ac)2(1-qr)/ar2A;r为亲缘系数(一级亲属的亲缘系数r=1/2);A为先证组亲属的患病人数;xr为先证组亲属的易患性平均值与阈值之差;xc为对照组亲属的易患性平均值与阈值之差;ar为先证组患者均值与群体均值的离差;ac为对照组患者均值与群体均值的离差;qr为先证组亲属的患病率;qc为对照组亲属的患病率;x值、a值可根据患病率查表[6]得到。所得的数据采用SPSS17.0统计软件进行分析,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

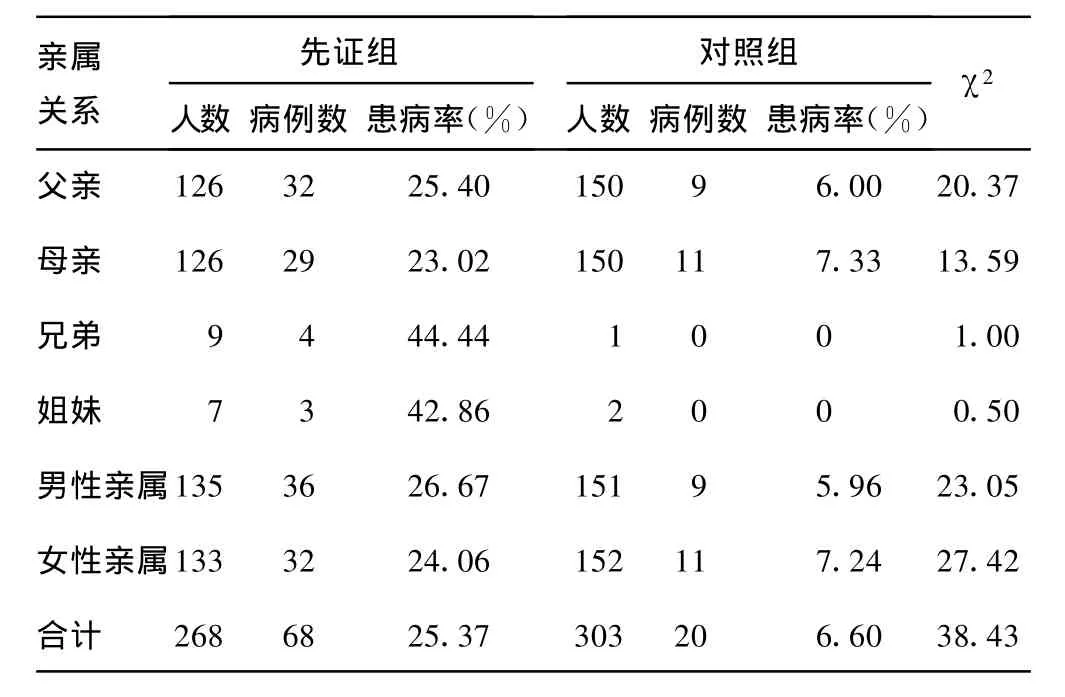

2.1 先证组与对照组一级亲属性别、年龄基本情况 本研究共调查先证组一级亲属268例,其中男135例,平均年龄38.74岁;女133例,平均年龄36.42岁。调查对照组一级亲属303例,其中男151例,平均年龄38.28岁;女 152例,平均年龄36.21岁。两组性别、年龄比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

2.2 先证组与对照组一级亲属安氏Ⅱ2类错畸形患病情况先证组一级亲属总的患病率为25.37%,对照组为6.60%,差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

表1 先证组与对照组一级亲属性别、年龄分布

表2 先证组与对照组一级亲属患病率比较

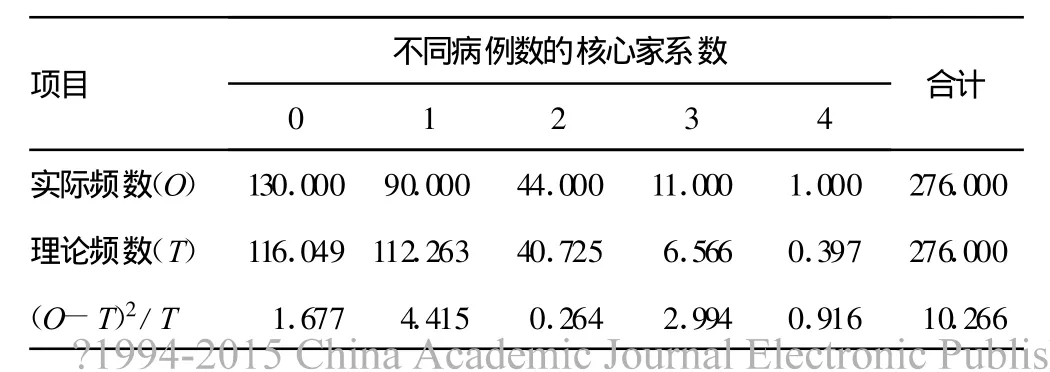

在所调查的家属中,患病病例分布的理论频数与实际频数差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

2.3 安氏Ⅱ2类错畸形家庭聚集性分析

表3 安氏Ⅱ2类错家庭聚集性分析

表3 安氏Ⅱ2类错家庭聚集性分析

不同病例数的核心家系数项目合计0 1 2 3 4实际频数(O) 130.000 90.000 44.000 11.000 1.000 276.000理论频数(T) 116.049 112.263 40.725 6.566 0.397 276.000(O-T)2/T 1.677 4.415 0.264 2.994 0.916 10.266

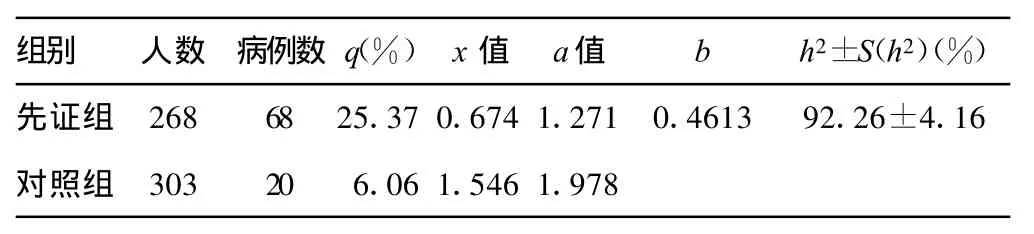

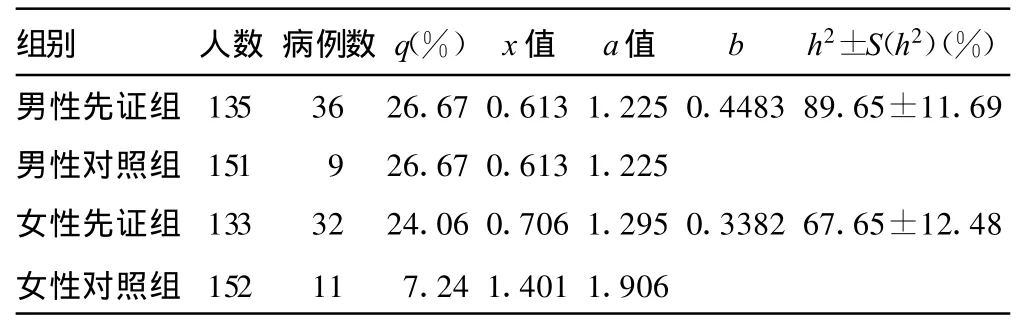

2.4 安氏Ⅱ2类错畸形一级亲属遗传度估算 见表 4、5。

表4 先证组与对照组一级亲属遗传度估算

表5 先证组与对照组一级亲属性别遗传度估算

3 讨 论

本研究结果显示,先证组一级亲属总的患病率为25.37%,明显高于对照组一级亲属总患病率(6.60%),约为其3.84倍,差异有统计学意义。且父亲、母亲及同胞患病率均高于对照组,差异明显,提示本病存在家庭聚集现象。进一步通过二项分布拟合优度χ2检验进行家庭聚集性分析,结果显示在所调查的家系中,患病病例分布的理论频数与实际频数差异有统计学意义(P<0.05)),进一步证实安氏Ⅱ2类错畸形的患病有家族聚集现象。由于家庭聚集性可能因为家庭成员暴露于同样环境中而产生,所以并不能单由此推断其发生是遗传因素所致[14]。但家庭聚集性为分析该疾病与遗传相关的可能性,提供了一个重要信息。

按照多基因疾病阈值模型理论[15],多基因遗传病一级亲属患病率大于二级亲属患病率大于三级亲属患病率大于一般人群患病率,本研究尚未收集本病二、三级亲属的资料,但本研究观察到患者一级亲属的患病率高于一般人群患病率,提示该疾病具有一定的遗传倾向性,且患病率小于单基因显性遗传的一级亲属患病率(50%)[15],这些研究结果倾向于本病为多基因遗传模式,即安氏Ⅱ2类错畸形的发生与多对基因有关,并结合某些环境因素而产生。在多基因疾病中,遗传对易患性所起作用的大小程度称为遗传度。遗传度的高低,说明遗传因素在疾病发病中作用的强弱。遗传度大于60,表示遗传因素在决定易患性上有重要作用;相反,则表示环境因素更为重要。本研究计算遗传度,使用的是目前较为公认的估算多基因遗传病遗传度的方法,即Falconer回归法,估算出安氏Ⅱ2类错畸形一级亲属遗传度为92.26%,由于本研究所纳入的研究对象数量有限,考虑到可能存在的误差,估算结果只能作为今后研究的参考值,但仍能说明遗传因素在该病发病机制中占有重要地位。随着基因组研究的不断深入,可以为遗传学说提供更多的证据,揭示安氏Ⅱ类错的遗传规律、发病机制、诊断和防治措施[16]。

[1]Nakasima A,Ichinose M,Nakata S,et al.Hereditary factors in the craniothcialmorphology of Angle′Class Ⅱ and ClassⅢmalocclusion[J].Am JO rthod,1982,82(2):150-156.

[2]姜若萍,傅民魁.安氏Ⅱ类1分类错患者亲子间相似性的个体研究[J].中华口腔医学杂志,2001,36(2):143-145.

[3]姜若萍,傅民魁.安氏Ⅱ类1分类错的遗传特征初探[J].现代口腔医学杂志,2001,15(5):368-370.

[4]刘继光,李晓光,王曦,等.成人安氏Ⅱ1与Ⅱ2类错颅面特征对比研究[J].黑龙江医药科学,2008,31(3):48-49.

[5] 傅民魁.口腔正畸学[M].5版.北京:人民卫生出版社,2007:1.

[6]Basdra EK,Kiokpasoglou M,Stelliziig A.The ClassⅡDivision 2 c raniofacial type is associated w ith numerous congenital tooth anomalies[J].Eur J Orthod,2000(5):529-535.

[7]W alkow TM,Peck S.Dentalarchw idthin classⅡDivision 2 deepbite malocclusion[J].Am J Orthod Dentofac Orthop,2002,122(6):608-613.

[8]范春香,吴丽萍.安氏Ⅱ类2分类上切牙内倾的相关因素研究[J].口腔医学,2008,28(4):3-6.

[9]谢荣敏,秦朴,杜跃华.Ang le′Ⅱ类2分类错畸形牙列指数的测量分析[J].重庆医科大学学报,2009,34(3):368-370.

[10]张晓歌,杨帆,陈琳,等.安氏Ⅱ类一家系分析[J].华西口腔医学杂志,2010,7(2):219-220.

[11]姚宁,吴燕平,顾永佳.安氏Ⅱ2类青少年不拔牙矫治前后的软硬组织变化[J].口腔医学,2009,29(7):367-368.

[12]冯驭驰.安氏Ⅱ类2分类青少年不拔牙矫治前后的硬组织变化[J].口腔正畸学,2008,15(1):30-33.

[13]Falconer DS.The inheritance of liability to certain disease estimated from the incidence among relatives[J].Ann H um Genet,1965,29(1):51-76.

[14]究匡正,宋岩,匡艳.煎饼主食地区错畸形及内倾性深覆调查研究[J].广东牙病防治,2010,18(1):33-35.

[15]Fernando DS,M ackay TFC.Introduction to Quantitative Genetics[M].4th ed.London:Longman,1999:40-45.

[16]Cui JJ,LiWuL,M ei LX.The study on the PAX9 related w ith oligodontia[J].Int JStomato l,2008,35(1):38-40.