北城门户——成都市凤凰山公园规划设计

焦颖慧,黄 陆

(1.成都理工大学环境与土木工程学院,四川成都;2.中国建筑西南设计研究院有限公司,四川成都610081)

进入新世纪,高节奏的工作使人感到紧张和压力,城市居民普遍具有“回归自然”、“返璞归真”的内在需要,希望在城市中也能享受到绿色、舒适、健康的休闲娱乐环境。城市大型公园就是这样一种载体,既承载着文化传播、观光、休闲、娱乐、生态教育等功能,也成为展示城市形象的门户,是拉动周边地块的动力源。

笔者以成都市凤凰山公园规划设计为例,研究新时代城市大型公园的设计思路与规划要点。

1 规划背景与概况

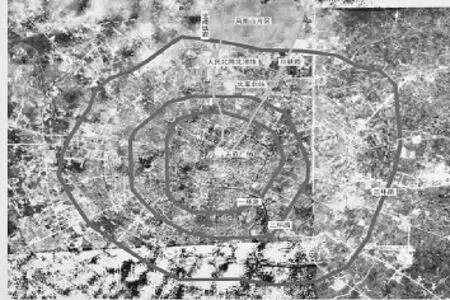

凤凰山公园位于成都中心城的北部,用地西侧为80 m宽的人民北路北沿线,东侧为20 m、30 m的规划道路,南面为规划的30 m凤凰大道,北面为紧邻东风渠的20 m环凤凰山道路,规划用地面积144.44 hm2(图 1)。基地位于成都平原东部边缘与成都东部台地西部边缘连接地带,属浅丘与台地形成波状起伏的浸蚀构造性地貌,总体呈中部高两侧低走势,高程578.94 m~509.78 m,最大相对高差约69.16 m。

图1 凤凰山公园区位

图2 凤凰山公园综合现状

凤凰山的自然景观得天独厚,山下有东风渠、凤凰河二水环绕;山上池塘棋布、沟渠纵横。景区总用地144.44 hm2,其中保留的凤凰故园(凤凰山公墓)占地约14.5 hm2,另有零星用地为保留的明朝古墓和白庙子古迹(图2)。

综上可见,凤凰山公园规划条件利弊兼备。一方面用地位置显要,地形变化丰富,植被水系等自然条件较好;另一方面,规划用地内保留的公墓对设计又形成一定的难度,需要谨慎处理。

2 概念规划

2.1 规划目标与定性

通过对规划条件和用地现状的细致分析,我们在概念规划的阶段,将凤凰山公园定位为具有国家级水平的文化休闲、园林化生态观光示范旅游公园,具有文化传播、观光、休闲、娱乐、生态教育等功能,成为面向省内外、市内外的度假休闲聚居环境。

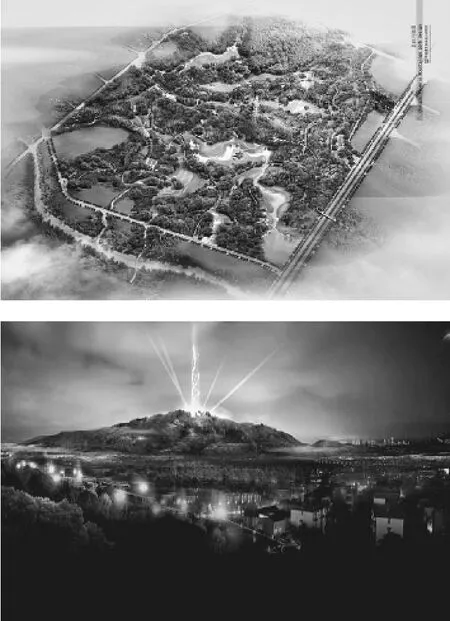

图3 凤凰山公园效果

通过规划,更好地发挥凤凰山公园对于成都北部新城的文化、生态、景观、经济等方面的作用,使凤凰山公园优美现代的景观为城市增色。公园的生态环境不仅满足自身的生态平衡,还将辐射到更大的范围,服务更多的人群;并使凤凰山公园成为成都市新的经济增长点,带动整个北部新城的开发。建成后的凤凰山公园将成为成都北部生态大门,强化成都风景园林城市的发展理念(图3)。

2.2 规划基本原则

(1)保护文物古迹、体现“文化兴市”的方针全面保护明朝古墓,适度改造白庙子,将其纳入统一规划。在公园内的适当位置新建一些小型博物馆,体现成都历史文化名城的风貌,贯彻市政府的“文化兴市”,兴建博物馆之都的方针。

(2)设计以体现自然生态为主、人工为辅。作为城市近郊的城市公园,是城市的重要公共绿地,应严格控制区内建设。规划应以自然生态为主,人工为辅。全面贯彻生态思想,体现生态体系,实现良性生态循环。

(3)整体规划、分期分区滚动开发。凤凰山公园采用整体规划,分区分期开发的形式,为整个公园的启动及进入良性循环做好充分的准备。

(4)强调参与性。强调游览者的参与性、娱乐性、舒适性,让人们充分享受历史文化与大自然的魅力。

3 规划方案

3.1 设计理念

3.1.1 生态层面——渗透

凤凰山公园的建设主题是体现人类与自然的融合,而自然有别于人工化的最大特征在于自然景观具有不定性和生长趋势,以及相互渗透的现象。基于这一设计理念,规划没有局限于道路限定的设计范围,而是模拟自然生长的态势,模糊化公园边界,向周边地块自然伸展,渗透到城市生活中。

3.1.2 文化层面——溯源

凤凰山公园地处成都北部门户,其东侧的川陕路自古以来是进出成都平原最重要的通道,千百年来,这里曾经“铁马金戈入梦来”,也曾“夜放笙歌喧紫陌”。这既是一条交通性道路,也是文化传播的路径。凤凰山公园的文化主题正是要回答我们从哪里来,又到哪里去?

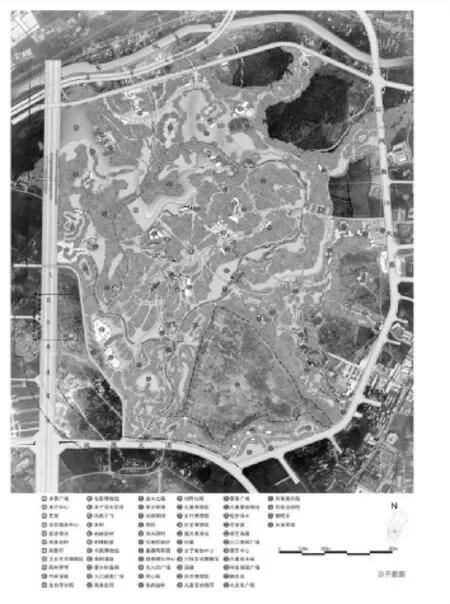

图4 凤凰山公园规划总平面

3.2 系统规划

凤凰山公园以山、水为主题展开景观,在尊重自然、尊重现状的前提下,辅以适度的人工改造,最终形成“一水二轴三环四面五点六线”的主格局,即一个水面,两条轴线,三条环路,四个界面,五处广场,六条文化路径。规划通过创造“一山一水,一阴一阳”的景观,为市民提供自然风光、人文景观、生态教育、商业娱乐、休闲度假等多种功能(参见图4)。

3.2.1 水面

通过人工开挖,并利用现有水系,形成“山抱水、水绕山”的格局,可谓“你中有我,我中有你”,一阴一阳,和谐共生。

规划尽力避免对水资源的掠夺性利用,通过围堰等方法,截留蓄水以调节景观。人工湖除第一次储水需购买外,运营后完全依靠降雨作为补水;溪流亦采用同样方法,以此可产生丰富变化的景观——丰水期潺潺溪流,枯水期成为大地印记。

3.2.2 轴线

凤凰山公园东西宽1200 m,南北长1600 m,位于北部新城南面。根据人民北路北沿线城市设计,凤凰山位于北部新城南北轴线的末端,规划向南继续发散性延续这条空间轴线,联系北部新城与成都市区。凤凰山公园东侧是高档住宅小区,西面是会议商业中心,被人民北路北沿线分隔为两部分,规划通过东西向的绿化通廊,形成景观轴线,加强二者之间视觉与景观的联系。

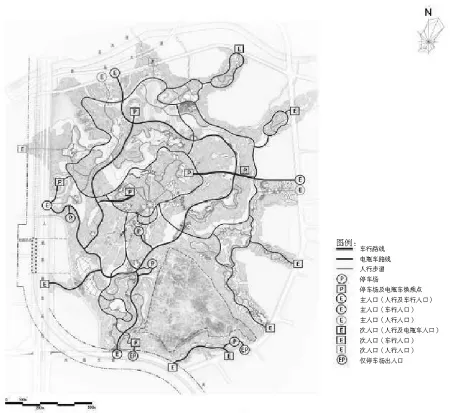

图5 凤凰山公园交通规划

3.2.3 环路

凤凰山公园占地大,且位于丘陵地带。在充分保护、利用原有地形地貌的原则下,为了使公园深处的各用地具有良好的可达性,分别在不同标高处设有三条环形道路,联系不同分区,并通过支状道路与各主入口广场相接,形成完善的交通系统(图5)。

3.2.4 界面

凤凰山公园用地略成矩形,形成四个城市界面。由于四周是不同性质的用地,因此公园也具有不同的表现,以此加强人们的领域感、认同感、归属感。人民北路北沿线是城市快速通道,是北部新城的门户,公园西侧界面强调空间的大开大合,大面积开敞水面与大面积密林形成视觉的强烈对比,使人们在快速运动中,留下深刻印象。东侧面向高档住宅区,四块指状绿地形成富有节奏感、韵律感的界面,亲切宜人。北部以密林为主,将绿化延伸至东风渠,强调公园的生态性。

3.2.5 广场

位于用地东西南北的四个入口广场,以及山顶的凤凰广场既是公园的重要节点,更是城市的重要节点。特别是凤凰广场位于南北空间轴线上,地势最高,景观最佳,是成都北部的高点。规划在此处设计了高达200 m的观光塔——凤凰于飞,成为城市北部的地标,城市的制高点。凭栏远眺,成都犹如一幅美丽的画卷,一本博大精深的图册徐徐展开,更加深刻地体会到“九天开出一成都,万户千门如画图。草树云山如锦绣,秦川得及此间无?”

3.2.6 路径

凤凰山位于成都平原北部,自古以来都是四川盆地通往中原的主要出口,也是外界入川的重要路径,在中原文化逐步传入天府之国的历史进程中,担当了重要的渠道角色。我们在整个项目园区的规划构思中,力图体现这个历史主题。

川内通中原的道路,向北而行,需先经陕西,主要的路径有三谷三道,这六条古道演绎了巴蜀文化与中原文化交融的精彩片断。

3.3 功能分区

3.3.1 入口广场区

公园在东西南北四个方向与城市道路相交处设有四个出入口广场,分别名青阳,朱明,白藏,玄英,是乘坐地铁、公交车、出租车等到达公园的重要集散广场。此外,广场周围另设有大型停车场,电瓶车换乘站,服务用房,公共卫生间等设施。

3.3.2 滨水景观区

对地处浅丘的凤凰山公园来说,水具有特殊意义,如何利用水体来建构景观是设计的重要课题。规划在用地西北角设计大片水面,沿北新大道展开,并向公园纵深方向延伸,强调公园山水相依。滨水地带设有茶室、水疗中心等服务设施。

3.3.3 生活休闲区

位于用地东、北部,紧邻周边高档住宅区用地,设有放飞风筝的大型草坪,网球场、篮球场、茶室、餐厅等服务设施。

3.3.4 文化博览区

地处凤凰山的最高点,是公园的核心地带,规划了观光塔、博物馆、展览馆、纪念馆、会所、餐厅等小型公共建筑,集中体现凤凰山公园的文化主题,提升公园的文化品位,带给观者无限的历史遐想。

3.3.5 运动娱乐区

位于用地东南角,凤凰故园东面,靠近周边的别墅用地,为儿童及青少年创造具有现代高科技的运动游乐设施及一些休闲性活动项目,如滑板、单车越野等。

3.3.6 生态景观区

位于用地西南角,凤凰故园西面,体现公园设计的另一主题——生态,包括水生植物区、生态湿地区、鸟类观演区、密林野趣区等,安排水生植物观赏、生态知识教育、鸟类观演、栈道游览等功能,充分展示自然、生态景观的乐趣与魅力。

3.3.7 商业娱乐区

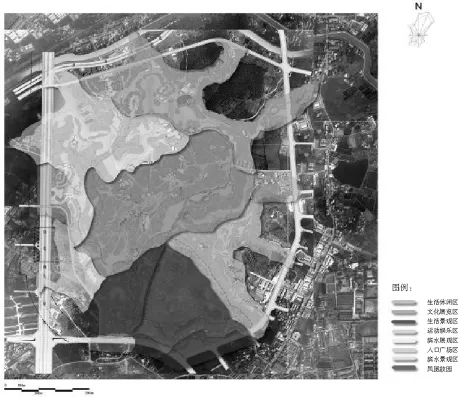

位于生态景观区东侧,临近西面的会展商业用地,包括五星级酒店、餐饮、商业街、俱乐部等,提供多种服务(图6)。

图6 凤凰山公园功能分区

4 结束语

成都市凤凰山公园规划设计,融合了生态与人本理念,构建自身休闲娱乐环境的同时注重对周边的地块乃至整个北部新城的影响。建成后必将成为北部新城发展的带头兵,成为成都市的北门户。

[1]邓毅.城市生态公园规划设计方法[M].北京:中国建筑工业出版社,2007

[2](美)加文,贝伦斯.城市公园与开放空间规划设计[M].李明,胡迅,等,译.北京:中国建筑工业出版社,2007

[3]扬·盖尔,拉尔斯·吉姆松.公共空间·公共生活[M].北京:中国建筑工业出版社,2003