咪达普利联合卡维地洛治疗慢性充血性心力衰竭的疗效分析

苏 腾

(铁岭市中心医院心内科,辽宁 铁岭 112000)

咪达普利联合卡维地洛治疗慢性充血性心力衰竭的疗效分析

苏 腾

(铁岭市中心医院心内科,辽宁 铁岭 112000)

目的探讨咪达普利联合卡维地洛治疗慢性充血性心力衰竭患者对其左室功能的影响。方法将铁岭市中心医院2007年12月至2009年5月收住院治疗的符合WHO诊断标准60例充血性心力衰竭患者随机分成治疗组与对照组,治疗组在住院后给予口服卡维地洛125~25mg/d,咪达普利2.5~20mg/d治疗;对照组给常规给予强心、利尿、扩血管治疗。结果在治疗8周后治疗组对心力衰竭患者的左室收缩与舒张功能的改善明显优于对照组(P<0.05)。结论在充血性心力衰竭患者的治疗中联合应用卡维地洛和咪达普利,可以明显改善心力衰竭患者的左室功能,提高对充血性心力衰竭患者的治疗效果。

咪达普利;卡维地洛;充血性心力衰竭

当代医学研究表明,心室重构是慢性充血性心力衰竭的基本机制,而肾素-血管紧张素-醛固酮系统和交感神经的过度激活贯穿于心室重构和心力衰竭发生、发展的整个过程。故拮抗肾素-血管紧张素-醛固酮和交感神经系统的过度激活,逆转左心室重构成为现代治疗心力衰竭的主要措施。铁岭市中心医院心内科选取30例慢性心力衰竭患者作为对照组,常规给予强心、利尿、扩血管治疗,治疗组30加用血管紧张素转换酶抑制剂咪达普利和非选择性β-受体阻滞剂卡维地洛,观察对比两组患者左室收缩及舒张功能的变化,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2008年8月至2010年5月在铁岭市中心医院循环内科住院的慢性充血性心力衰竭的患者60例(排除哮喘和慢性阻塞性肺疾病;收缩压<90 mmHg,心率<50次/min;P-R间期>0.24s;Ⅱ度或Ⅲ度房室传导阻滞;心功能Ⅳ级的患者)随机分成治疗组和对照组各30例,两组的年龄、性别、心力衰竭的病程、心功能分级及其基础疾病等均无统计学意义,故具有可比性。

1.2 方法

对照组常规给予强心、利尿及扩血管治疗,同时积极治疗心力衰竭的基础疾病和去除其诱发因素,治疗组在上述常规治疗的基础上加用咪达普利和卡维地洛,起始剂量分别为2.5和3.25mg,如无不良反应则根据患者耐受及心力衰竭控制情况逐步增加剂量,1次/7~14d,每次倍增,最大耐受剂量以收缩压≥90mmHg,心率≥50次/min等生命体征平稳,临床症状缓解为判定标准,如果患者不耐受或心力衰竭加重则适当减少药物剂量,待临床症状稳定后在逐步增加剂量直至二者的靶剂量或最大耐受剂量(分别为20和25mg)。出院后按确定的靶剂量继续服药共观察6个月。

1.3 观察指标

治疗前、后使用心脏多普勒超声检查患者的左室舒张末径,左室收缩末径,左室射血分数的变化。1.4 统计学分析

采用SPSS13.0统计软件进行,用药前后组间对比采用等方差t检验,组内对比采用配对t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

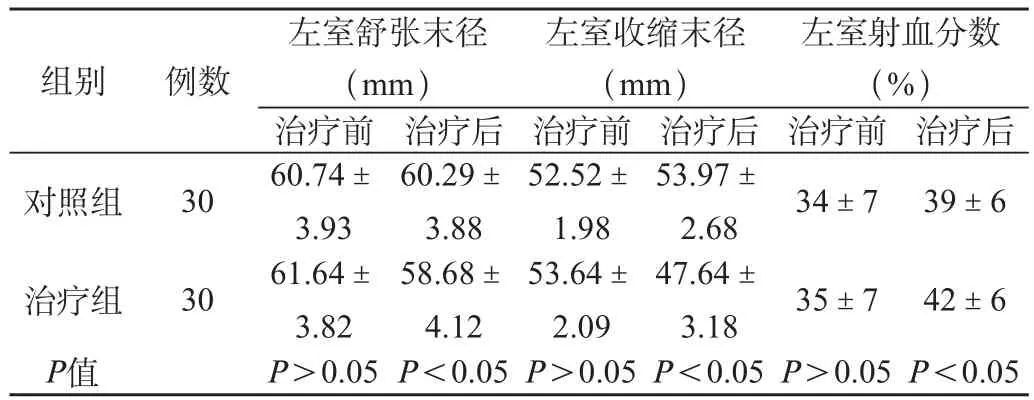

对照组的左室舒张末径及左室收缩末径较治疗前比无显著性差异(P>0.05),治疗组的左室舒张末径及左室收缩末径较治疗前比明显降低(P<0.05),且两组间差异有统计学意义;心脏射血分数两组均有提高,但治疗组的射血分数提高程度优于对照组,两组间差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 药物治疗前后两组左室舒张末径,左室收缩末径,左室射血分数的变化(±s)

表1 药物治疗前后两组左室舒张末径,左室收缩末径,左室射血分数的变化(±s)

组别 例数左室舒张末径(mm)左室射血分数(%)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 30 60.74±3.93左室收缩末径(mm)60.29±3.88 52.52±1.98 53.97±2.68 34±7 39±6治疗组 30 61.64±3.82 58.68±4.12 53.64±2.09 47.64±3.18 35±7 42±6 P值 P>0.05P<0.05P>0.05P<0.05P>0.05P<0.05

3 讨 论

在2005年ACC/AHA成人慢性心力衰竭的诊断与治疗指南中明确了血管紧张素转换酶抑制剂和β-受体阻滞剂在心力衰竭患者中的治疗作用,ACEI主要通过抑制RASS系统,阻断血管紧张素(AngⅠ)转化为AngⅡ,从而降低循环和组织的AngⅡ水平,起到扩张血管和抗增生作用;通过抑制缓激肽的降解,提高缓激肽水平,使其通过缓激肽-前列腺素-一氧化氮通路而发挥有益作用[1]。咪达普利是长效ACEI制剂,口服后转换为活性产物咪达普利拉,其广泛分布于血浆和组织的内皮细胞中,对RASS系统具有高度选择性,从而减轻心脏负荷,改善心脏舒张功能,逆转并降低心脏不可溶胶原/可溶胶原比值,保护血管内皮,提供NO,降低心肌僵硬度,改善心脏舒张功能。此外ACEI所致的咳嗽发生率为5%~20%,而咪达普利的咳嗽发生率约为0.9%,原因是咪达普利对RAAS有高度的选择性,它抑制AngⅡ生成的能力强于抑制缓激肽水解的能力,可以使缓激肽适当积蓄,减少咳嗽发生。卡维地洛是一种无内源拟交感活性的非选择性β-受体阻滞剂,它可以一方面通过阻断α1-受体扩张外周阻力血管,使心力衰竭患者的左房压和肺毛细血管楔压下降,降低心脏后负荷;另一方面通过阻断β-受体减少了心力衰竭时肾素-血管紧张素-醛固酮系统和交感神经过度激活而产生的神经递质,从而减轻其对心肌的毒性作用和并去除交感神经支配不均匀所造成室壁运动不协调,阻止心室重构[2],使心率和心肌耗氧量降低,间接增加心肌的能量储备;此外还有抗氧自由基、抗氧化损伤,抗细胞增殖等其他β-受体没有的作用[3],从而起到保护心肌改善心功能的作用。

本治疗组患者发生不良反应均较轻微,其中心动过缓、心力衰竭加重、低血压的发生可能与β-受体阻滞剂的负性频率与负性肌力有关,经调整治疗均好转,可继续维持用药,所有患者在随访期间未发现糖、脂代谢异常,无肾功能损害发生。说明在在充血性心力衰竭患者的治疗中,除常规的强心、利尿、扩血管治疗外,应尽早加用卡维地洛及咪达普利治疗,不但有较好的安全性、耐受性,更加有利于充血性心力衰竭患者的左室功能的改善和预后。

[1]中华医学会心血管病学分会,中华心血管病杂志编辑委员会.慢性心力衰竭诊断治疗指南[J].中华心血管病杂志,2007,35(12):1076-1095.

[2]陈新谦,金有豫,汤光.新编药物学[M].16版.北京:人民卫生出版社,2007:342.

[3]东杰,王绍欣,王宏运.卡维地洛治疗慢性心衰竭疗效观察[J].临床荟萃,2007,22(15):1115-1116.

R541.6+1

B

1671-8194(2011)04-0051-02