黎族竹竿舞在海南高校开展的构想

骆 冰,陈 华,袁存柱

(海南师范大学体育学院,海南海口 571158)

黎族竹竿舞在海南高校开展的构想

骆 冰,陈 华,袁存柱

(海南师范大学体育学院,海南海口 571158)

采用问卷调查和专家访谈的方法,对海南 6所高校 600名学生和 200名教师进行调查访谈,分析了黎族传统体育项目“竹竿舞”形成的历史渊源与特点,在海南高校开展的价值以及可行性,提出了竹竿舞在海南高校开展和普及的对策。

竹竿舞;黎族;高校;海南

竹竿舞已经成为黎族喜庆佳节最具代表性的民俗体育活动项目。竹竿舞因其具有突出的民族性、教育性、娱乐性、观赏性、审美性、群众性等显著的民族特色,于 2006年列入“海南省第一批非物质文化遗产代表保护名录”之中。竹竿舞在社会的发展中,不仅是增强人民群众身心健康的重要大众体育项目,而且也是当前民族传统体育现代化进程中急需进一步创新和发展的项目之一。民族传统体育项目的教育价值如没有得到加强或者没有作为教育手段加以推广,必将影响其发展的广度和深度。[1]因此,笔者根据黎族竹竿舞的发展趋势,从其开展现状、历史渊源与特点、开展的价值和开展的可行性等方面进行了调查分析,并提出竹竿舞在海南高校开展和普及的思路,为在海南高校顺利开展这一传统民族体育项目提供参考。

一、调查对象与方法

(一 )调查对象

选择海南省 6所高校 (海南大学、海南师范大学、海南医学院、海南职业技术学院、海南外国语学院、海南外经贸技术学院)的在校大学生 600人,教师 200人为调查对象。

(二 )调查方法

1.问卷调查法 问卷发放给海南省 6所高校的在校大学生共 600份,回收 586份;教师 200份,回收193份;总回收率 97.4%,其中有效问卷 779份,有效率 100%。问卷经专家效度和内部一致性信度检验,具有较高的效度和信度。

2.数理统计法 采用 SPSS11.5统计软件对调查采集的数据进行常规统计学分析。

二、调查结果

(一)竹竿舞在高校开展的现状

从调查的 6所高校中,海南大学留学生课外实践活动之火山口公园一行师生同台共跳竹竿舞;海南师范大学在 2007年 5月和 2009年 5月分别举行了全校师生参与的两届“校友杯”竹竿舞比赛。除海南师范大学、海南大学外,其他学校目前还没有举行过有关竹竿舞的活动。调查显示:学生喜欢竹竿舞的有434人,占 74%,有点喜欢的 103人 ,占 17.6%,不喜欢的 49人,占 8.4% 。

(二)体育教师对竹竿舞的认可度

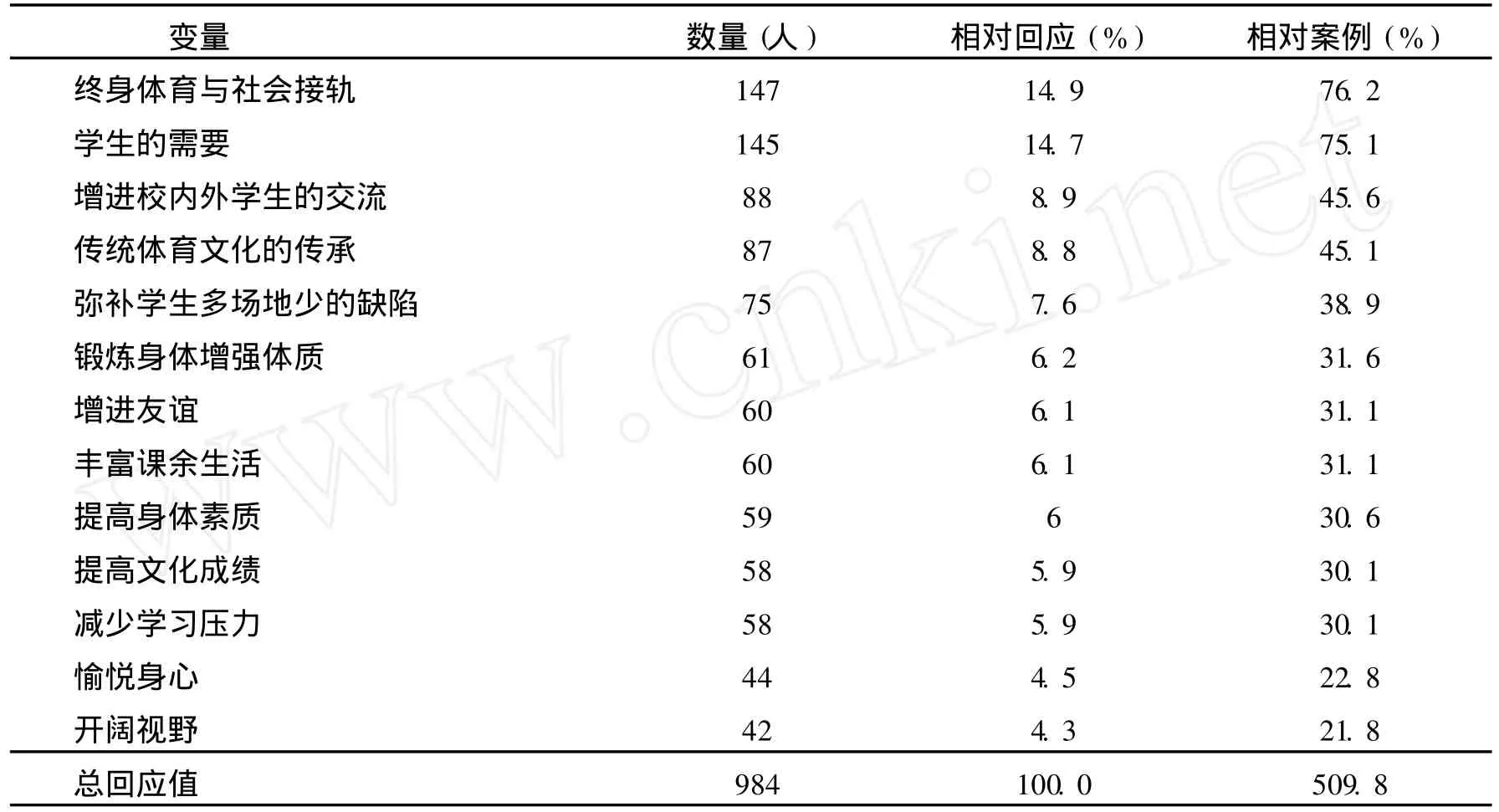

体育教师是体育课程的计划、执行和参与者,对竹竿舞在高校开展和普及起着关键作用。调查显示:教师对竹竿舞在高校开展普及的认可度较高,有 98%的人认为竹竿舞走进高校课堂是有益的,也是可行的。他们主要的理由是:终身体育与社会接轨 (14.9%);以学生为主体、满足学生的需要 (14.7%);增进校内外学生的交流(8.9%);传统体育项目在学校的广泛传承 (8.8%);可以弥补学生多场地少的缺陷(7.6%),占有效比例的 54.9%,详见表 1。

表 1 海南高校体育教师对将竹竿舞引入海南高校教育的认可理由的调查结果 (n=193)

(三)学生学习竹竿舞的主要动因

从表 2中可以看出,海南省 6所高校在校大学生对学习竹竿舞的主要动因是健身、了解民族体育、一技之长、增进友谊和终身体育是前 5位为首选,符合现代大学生学习体育的连环目的。即要健康、要知识、要对终身健康有用。由此提示:体育教育工作者在选择体育教学内容时应考虑是否符合学生的需求。

表 2 海南 6所高校在校大学生愿意学习竹竿舞的主要动因 (n=586)

三、竹竿舞形成的历史渊源与项目特点

黎族竹竿舞是海南黎族的传统舞蹈,盛行于海南岛五指山区的乐东、东方、昌江、白沙等黎族自治县黎胞聚居地区,已成为时下流行的前沿舞蹈,据考证已有数百年的历史。[2]它发源于一种古老的祭祀活动,又名打柴舞,带有浓郁的原始宗教色彩。由于打柴舞道具、节奏、跳法的特殊性和具有极强的娱乐、竞技成分,因而打柴舞就成为黎族著名的舞种。历史记载,早在宋代,大文学家苏东坡在结束流放生活离开海南时,得到黎族父老乡亲的“黎歌变舞祝公归”的欢送,写下了“蛮舞与黎歌,余音犹沓沓”的诗句,这就是黎族舞蹈的魅力。随着旅游业的发展,如今的黎族竹竿舞吸纳了许多新的元素,成为一种既是文化娱乐又是体育健身的重要旅游体育活动。外国的游客又称作“世界罕见的健美操”。

竹竿舞具有自然欢快、节奏强烈有力、动作古朴粗犷、生动形象、艺术性强的特点,其器材简单,不受场地限制,室内室外都可以开展。竹竿舞除有以上特点外,还具有缓解压力、塑造体型、提高心肺功能等特点。[3]

四、竹竿舞在海南高校开展的价值

(一)促进校园民族传统体育文化的创新发展与传承

任何文化都是时代的产物,都具有在一定程度上反映时代本质的特征。竹竿舞不是新兴的体育运动项目,它作为一种传统的体育文化形式存在于社会中,具有极其旺盛的生命力和不可替代的当代文化传承价值。在高校校园里,以竹竿舞作为体育教育内容,可以加深对竹竿舞传统民族文化的认识和了解。在表演和比赛中,为了达到表演的效果,除继承了竹竿舞最原始的动作外,还结合现代的社会发展和人们对艺术、音乐的认识,创编出动作与现代音乐相结合的舞姿。大学生对各种社会现象、社会思潮比较敏感,具有一定的导向性,因而能迅速地汇集、传播体育的各种信息,把先进的校园体育文化带进社会的大文化环境中。[5]学校教育是文化传承的基本途径,竹竿舞并非高校的教学内容,如果在高校开展竹竿舞活动,那么学校的教育和文化传承在完成民族文化传递的同时,也丰富和发展了民族文化,使得历史文化成果源源不断地得到保留和传承。

(二)竹竿舞引入大学体育教育体系,为终身体育打好基础

社会群众体育是大学生课外体育实践的场所,学校体育与社会体育接轨有利于加快学校体育与社会体育共同发展。目前,社区体育与学校体育一体化,基本上都是充分利用学校体育的人力、场地设施资源,影响社会上的人员来参与健身活动。竹竿舞具有独特的魅力深受人们的青睐,如将竹竿舞引入校园作为学生学习的内容,学生在经过系统地学习,逐渐了解其起源、技术,并与群众体育相结合,由原来的被动接触到主动的参与,并将其继承发展,为今后指导社会体育与终身体育打下良好的基础。

(三)有利于深化高校教学改革,弘扬传统体育文化

目前,我国高校体制正在进行改革,几乎所有高校的改革方案都注意到利用其特色教学,来凸显学校的巨大潜力和提升学校的影响力。随着新课程改革的逐步深入,各级各类学校越来越注重营造和谐民主并具有学校特色的校园体育文化氛围,尤其是传统的体育文化。由于竹竿舞具有突出的民族性、表演性和观赏娱乐性 ,符合大学生活泼好动的特点。竹竿舞作为“东方独特的健美操”,在海南有着广泛的群众基础,可以进一步开发,利用其良好的资源,将“竹竿舞”作为高校学生的选项科目,不仅在教学上增添了新的元素,带动促进学校体育的全面发展,而且也对当代大学生的身心修炼有所帮助,同时还可以利用高校体育的优势,进一步弘扬海南的黎族传统体育文化,为海南高校体育教育改革提供新的教学内容。

(四)有利于丰富校园文化生活,增强学生对学校的归属感

通过对海南师范大学的部分教师和学生的调查,有 92%的教师、96.3%的学生认为竹竿舞在学校开展,不仅增加了校园文化的内容,而且也丰富了校园文化生活。学生掌握了竹竿舞的历史文化、技术、方法和集体配合的技巧,这不仅增加了校园文化活动的项目,而且也能提高学生对传统体育文化的认知水平。

学生对校园文化的满意度与学生对学校的归属感是高度相关的,对学校文化整体状况的满意度越高,学生的归属感越强;对学校文化整体状况满意度越低,学生的归属感则越低。[6]大学生缺乏体育锻炼已成为时下一大问题,有的学生不乏出现心态失调、浮躁,盲目追求物质,盲目崇拜后工业时代,无视历史,失掉了人类原有的纯朴、本真等现象,严重地影响着学生的身心健康。而竹竿舞这种原生态的舞蹈,能使当代大学生们深入到原始民族的生存状态中,去领略黎族人类最纯朴的喜悦,去了解古老文明的幽迹,极大地丰富了广大学生的校园文化生活 ,增进了大学生对祖国民族传统体育文化的热爱,也增强了爱校爱国的热情,使他们能健康愉快地渡过 4年的大学生活。

(五)有利于提高学生对社会的适应能力

社会适应能力是 21世纪新型人才必备的重要素质,它集中体现在人际之间的交往、合作、良好的道德、积极的社会责任感等方面,而体育活动正是培养学生社会适应能力的有效途径。竹竿舞在大学生中开展,在时间、空间、内容、形式上增加与他人结识、交流的机会,而且在活动中,每个人都有机会扮演着不同的角色,如打杆、跳杆、拍手以及一些辅助练习等等,不断改变自己的角色和位置,体验成功或失败、表扬或批评的感受。尤其在与他人合作和创编舞蹈动作的过程中,使学生懂得了人与人之间的互相交往、互相合作和互相理解的道理,从而提高其对社会环境的适应能力以及心理承受能力。

五、竹竿舞在高校开展的可行性分析

(一)具有非物质文化资源与开发基础

海南省是黎族居住人口最多的省份。竹竿舞在海南黎族同胞中开展不仅具有悠久的历史,而且也具有扎实的群众基础和广泛性,尤其在举行过五届的少数民族运动会比赛中,竹竿舞总是作为表演项目出现在人们的眼前。在各个旅游景点也有竹竿舞在表演和让游客们参与娱乐当中。于是,竹竿舞的宗教祭祀色彩逐渐被淡化,黎族竹竿舞的主题也逐渐转变整合并融入到现代旅游体系中。近几年,由于竹竿舞具有非物质文化资源,因而在社会上广为流传,尤其在高校,竹竿舞在大学生中倍受青睐,在课余时间练习竹竿舞的学生逐渐增多,已形成一定的格局,因此,竹竿舞在海南高校开展是可行的、有基础的。

(二)体育课程改革的时代需要

1999年 6月召开的全国教育工作会议上,《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》第二部分第 14条提出:“调整和改革课程体系、结构内容,建立新的基础教育课程体系,试行国家课程、地方课程和学校课程。”到 2001年 6月国务院关于基础教育改革与发展的决定,正式确定实行国家、地方和学校三级课程管理,为进一步明确地方与学校的课程权力与责任奠定了政策法规基础。基础教育课程改革纲要决定试行国家、地方、学校三级课程管理策略,这就弥补了国家教育部以往颁布的九年义务教学大纲中约束力过大、灵活性过小的弊端,为全国各地较大的区域性不平衡差异提供了学校自行开发、选择体育课程的权力。这就为竹竿舞的开发和在学校体育教育中的推广提供了可能和巨大的发展空间。竹竿舞作为娱乐性舞蹈已倍受欢迎,根据竹竿舞的特点和运动强度,竹竿舞可以开发成为具有地方特色的体育项目,如将其引入到高校体育教学中,一方面可以增加新的体育教学内容,让学生在过去枯燥乏味的传统体育项目中感受到新的运动乐趣;另一方面,可以在传统的竹竿舞中继续挖掘开发新的舞姿,让其发扬光大,源远流长。这也是体育课程改革的时代要求。

(三)学生学习的需要

竹竿舞是我国黎族人民所获得的包括知识、信念、艺术、道德法则、风俗以及其他能力和习惯的复杂整体,因此,竹竿舞也是一种文化现象。但如果没有民族的认同和文化的认同,作为一种少数民族的艺术形式或体育形式就无法在包括学校在内的更广的社会范围里开展。调查显示:有 68.3%的学生非常愿意在大学期间学习“竹竿舞”,并掌握其多种表演方法,有 18.3%的同学基本愿意在大学期间学习“竹竿舞”,有 13.6%的同学不愿意,主要理由是感到竹竿舞安全性差。笔者对海南师范大学参加第一届竹竿舞比赛的大学生进行了调查,结果显示,接受过竹竿舞系统教学、训练的学生,对竹竿舞以及其他民族传统体育文化的喜爱和民族意识的认同程度显著提高,高于普通学生约 16%,这表明了像竹竿舞这样的民族传统体育项目,只要精心组织和科学指导,是会深受大学生喜爱的。

六、竹竿舞在海南高校开展和普及的对策

(一)争取相关领导的重视以及做好宣传工作

海南竹竿舞有较好的群众基础及社会资源,相关领导要明确学校体育与民族体育融合的必然性,要高度重视少数民族体育事业的发展,充分发挥体育的多元功能和作用,做好宣传工作,让更多的学生关心和支持少数民族体育,把发展少数民族体育事业,开发民族体育项目作为一种海南特色来抓。举办一些如讲座、报告、知识竞赛、文艺演出、级别对抗赛,邀请民族艺术团体进行宣传表演等活动。另外,把竹竿舞纳入学校体育教学内容,在海南师范大学设置民族体育项目“试点班”,进行追踪调查,获取经验、数据,以便更好地向全省高校推广。

(二)组织有关专家、学者编写竹竿舞教材

经调查海南民族传统研究协会以及相关部门,相应的竹竿舞教材资料目前已被郝文亭教授初步编入教材,但这还不够,还应进一步组织有关专家、学者在保持竹竿舞的民族民间体育不失原创性、民族性、历史性的基础上编写教材。同时,也要结合现代体育舞蹈的特点进行改革与创新。教材内容包括:竹竿舞的起源、特点、方法、技术配合、社会价值、对学校体育校园文化的影响、在全国黎族发展的现状、在海南发展的情况、在学校开展的价值、教学计划与方法手段、评价等等。此外,要组织教师从竹竿舞的组织建设、现状分析、目标拟定、解释与实施、注意事项以及评价与修订等方面进行课程设计,进行论证与反思,不断完善,让学生和社会人员进一步了解黎族体育传统项目——竹竿舞,为竹竿舞的发展和推广奠定基础。

(三)教师的理论学习与实践培训

竹竿舞做为一门课程在高校中开展,需要一支强有力的师资队伍支撑。在加强师资队伍建设工作中,各学校要根据自己的实际情况,采用走出去、请进来、深入黎山苗寨竹竿舞起源地实地调研等方法和手段,为教师提供广泛交流学习的机会,不断提高师资力量和水平。同时要制订切合实际的综合实践活动课程“总体实施方案”,明确实施综合实践活动课程的目标、方法、任务和思路,给学校开发、实施、管理和检查课程提供依据。“总体实施方案”活动的内容将教师理论学习与实践培训工作形成一个有机整体,对于处理好学校预设 (统筹规划)与生成的关系,对于学校课程开发和建设能力的提高,对于学校特色办学和教师专业发展,培养民族体育一专多能综合型人才都能起着重要作用。

(四)每年三月三在校园举行竹竿舞文化活动,以此推动其发展

农历三月初三是黎族人民一年一度的盛会日子。据了解,20世纪 50年代,原广东省歌舞团深入海南东部黎族居住区体验生活,创作出的黎族舞蹈“三月三”(竹竿舞)在 1957年的世界青年联欢会上获奖,从此海南“三月三”(竹竿舞)闻名于世,而现在的“三月三”已经演化为黎苗居住区人民群众开展的一项文娱体育盛会。据悉,2007年举行万人同跳竹竿舞活动,并在三亚湾沿线点燃篝火,与市民和游客共同进行30分钟的竹竿舞联欢。在海南黎族各聚居区举行规模盛大的竹竿舞盛会的同时,如将这种激情燃烧到校园当中,这不仅是民族文化与学校教育的完美结合、传授与传承,而且也能进一步推动竹竿舞的快速发展。

七、结束语

民间体育的形式与内容极为丰富,但并不是所有的内容都可纳入学校教育的范畴,民间体育内容的选择要按照地域性、时代性、趣味性、创新性等原则。根据竹竿舞具有海南特色文化的体育项目,具有自然欢快、节奏强烈有力、器材简单等特点;具有多方位、多层次的教育功能,在高校开展的认可度与发展的期望值较高;当地的非物质文化资源及课程改革的时代教育背景等方面显示,竹竿舞在高校开展普及是可行的。竹竿舞从舞台走向大学校园,实质就是从舞蹈走向学校体育的过程,这应该是传统体育的一个战略性走向。从领导到教师要把握好传统项目开展的方法与传授的手段,广泛传播是一个极好的契机。学校体育应抓住机遇,加快推进竹竿舞项目在高校校园的普及和发展,促进校园形成良好的体育文化环境,从而全面提高大学生素质,构成高校特有的校园体育文化景观。

[1]张小林.少数民族村落现代化中传统体育文化价值认同与需求的实证研究 [J].天津体育学院学报,2008,23(2):98-103.

[2]龙碧波.海南黎族传统体育项目的形成及其特点[J].北京体育大学学报,2006,29(4):66-68.

[3]龙碧波.海南黎族“竹竿舞”的健身娱乐价值 [J].武汉体育学院学报,2004,11(4):53-54.

[4]张琨,龙碧波.黎族“竹竿舞”对大众身心健康发展的作用[J].辽宁体育科技,2006,28(6):71,74.

[5]安斗.关于我国少数民族体育项目进入学校体育探析 [J].中国体育科技,2003,39(3):40-42,63.

[6]马岳良.论高校体育文化环境对大学生人文素质的影响[J].南京体育学院学报,2004(2):48-50

To Develop and Popu lar ize L i Na tiona lity Bam boo Dance am ong the Un iversities in Ha inan

LUO B ing,CHEN Hua,YUAN Cun-zhu

(PEDepartm ent,Hainan NormalUniversity,Haikou 571158,China)

By questionnaire survey and expert interview,this research carried out investigationsand interview samong 600 studentsand 200 teachers in 6 universities in Hainan;then on the base of analyzing the historicalorigin and characteristicsof bam boo dance-the traditional sports item of L i nationality,it discussess the value,the feasibility aswellas relevant strategies to develop and popularize the item among the universities in Hainan.

bam boo dance;L i nationality;universities;Hainan

G 852.9

A

1004-1710(2010)01-0015-06

2009-04-03

海南省教育厅教改课题 (h jsk2009-69)

骆冰 (1975-),女,海南文昌人,海南师范大学体育学院副教授,硕士,主要从事体育教学与训练研究。

[责任编辑:许文深 ]