《史记》“何”字固定格式考察

彭旭军

(湖南人文科技学院经济与管理科学系,湖南娄底 417001)

《史记》“何”字固定格式考察

彭旭军

(湖南人文科技学院经济与管理科学系,湖南娄底 417001)

古汉语中的固定格式是指几个虚词 (或虚词加实词)经常在句中前后呼应配合使用构成的句法格式。《史记》共有 10个“何”字固定格式,使用共 59例。分析描写它们的意义和用法,是研究上古汉语以及汉语语法史的基础性研究工作。

《史记 》;“何 ”;固定格式

《史记》作为上古汉语中后期的史学作品,位列二十四史之首,有着重要的史学价值、文学价值和语言研究价值。研究《史记》中“何”字固定格式的意义用法,可以为上古汉语及语法史的研究提供个案材料。

在介绍《史记》中的“何”字固定格式之前,有必要先对“固定格式”做一了解。何乐士等所编《古代汉语虚词词典》,除解释单音虚词外,还解释了复合虚词、惯用词组、固定格式。该词典《凡例》中说:“复合虚词指由两个虚词复合而成的虚词,惯用词组指经常在一起连用的词组。”复合虚词例:“吾友张也,为难能也,然而未仁。”(《论语 ·子张 》)[1]444惯用词组例:“王曰:‘女以为何若 ?’对曰:‘王不如因以为己善’”(《战国策 ·齐策六 》)[1]207,“阳虎者,曷为者也?季氏之宰也”(《公羊传·定公八年》)[1]223。从实例可以看出,复合虚词和惯用词组虽然有时音节数量相同,都可以独立充当句子成分,但是复合虚词是一个词,而惯用词组是由两个或两个以上的词联合起来使用共同表达某种意义用法。复合虚词和惯用词组在形式上的共同点是,几个词是相连在一起的。

与复合虚词、惯用词组相对比,古汉语中的固定格式是指几个虚词(或虚词加实词)经常在句中前后呼应配合使用构成的句法格式;几个词没有相连在一起,词与词之间必须插入别的成分后才能一起充当句子或句子的某种成分。所以这种格式有别于词也有别于词组。换言之,格式中的几个固定成分形成一种固定的语言结构骨架,决定和制约着句子或短语的意义用法。一般而言,固定格式中间可插人的成分会很多,因此,固定格式常常具有一定程度的能产性和类推性。

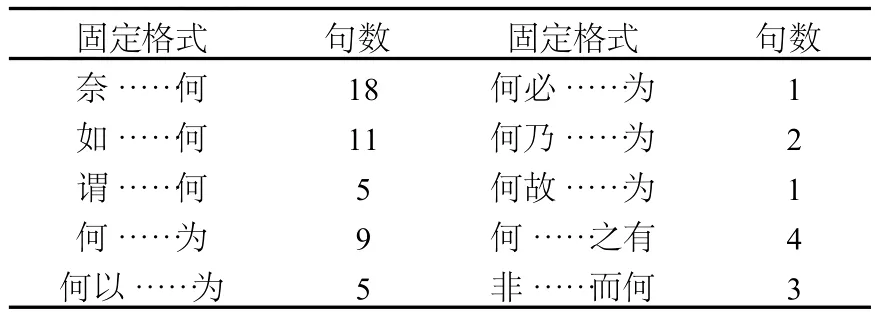

《史记》共有 10个“何”字固定格式,使用共 59例,见附表。

附表 《史记》“何”字固定格式一览表

这些“何”字固定格式的意义用法分述如下。

一 奈……何如……何谓……何

分别由动词“奈”或“如”或“谓”和疑问代词“何”组成,是动词性格式。

(一)“奈 ……何 ”、“如 ……何 ”、“谓 ……何 ”连同插入成分充当句子的谓语

这谓语表示处置,插入成分是处置对象,整个谓语就处置办法提出疑问,常译为“对……怎么办”或“怎么对付……”。

(1)今由余贤,寡人之害,将奈之何?[2]193

(2)天之未丧斯文也,匡人其如予何?[2]1919

按:以上两例是插入代词。

(3)公叔病有如不可讳,将奈社稷何?[2]2227

(4)公伯缭其如命何?[2]2214

(5)且兵凶器,虽克所愿,动亦耗病,谓百姓远方何?[2]1242

按:以上三例是插入名词。

从实例中我们看出,“奈……何”和“如……何”中间都可以插入名词和代词,“谓……何”只有插入名词的用例。另外,“奈……何”还可以插入动宾词组,其他两种格式无插入短语者。如:

(6)且已在其位,纵爱身,奈辱朝廷何![2]3106

(二)“奈……何”、“如……何”前有否定副词修饰时,表示没有任何办法

这种句子不再具有疑问性质,常译为“拿……没有办法”。《史记》中“谓……何”无此否定式用法。

(7)其在骨髓,虽司命无奈之何。[2]2793

(8)曲沃益强,晋无如之何。[2]1693

(9)专诸曰:“王僚可杀也。母老子弱,而两弟将兵伐楚,楚绝其后。方今吴外困于楚,而空无骨鲠之臣,是无如我何。”[2]2517

(10)人能弘道,无如命何。[2]1967

(11)厉公无奈祭仲何,怒纠曰:“谋及妇人,死固宜哉?”[2]1762

(12)朝廷见,人或毁曰:“不疑状貌甚美,然独无奈其善盗嫂何也!”不疑闻,曰:“我乃无兄”。[2]2771

以上诸例,“无如……何”的插入成分是单个的代词或名词,而“无奈……何”的插入成分较繁复。

(三)相对而言,“如之何”各成分联系更加紧密,结构更加固定,意义也更加单一,可作谓语或单独成句或作状语

单独成句时,也是询问处置的办法,但意义应理解为“怎么办 (呢)”,再理解为“对……怎么办”就显得生硬、多馀。这时的“之”似乎已失去指代作用。

(13)子欲往,如之何?[2]1924

(14)今女无故告予,颠跻,如之何其![2]1607

“如之何”有时反问原因,作状语,对谓语部分所讲事情持否定态度。常译为“为什么”或“怎么”。

(15)有父兄在,如之何其闻斯行之![2]2191

“如之何”表反问时与表反问语气的副词“其”有关,“之”失去指代作用,“其”起加强语气的作用。洪成玉说,“作状语用的‘如之何’,只能作为一个结构来理解,其中的‘之’不再有指代意义。”[3]《史记》中“奈之何”没有作状语的用法。

二 何……为 何以 ……为 何必 ……为 何乃 ……为何故……为

“何”字固定格式中的“为”字比较特殊,“为”字词性不好断定。早在 1979年至 1980年间,《中国语文》曾对疑问句尾“为”的词性问题展开过讨论。起因是朱运申发表的文章[4]443。文章认为,“何以文为?”(《论语 ·颜渊 》)、“女何以为哉?”(《左传 ·昭公二十八年 》)、“何辞为?”(《史记·项羽本纪》)等例句中的“为”不是表示疑问的语气词,而是动词,译为“做”或“干”[4]443。这一观点否认了王引之《经传释词》关于疑问句尾“为”作语气词的观点[5]。后来在 1980年第 5期《中国语文》上,廖振佑、洪成玉和廖祖桂、王克仲等人驳斥了疑问句尾“为”作动词的用法,引用实例称举理论阐释了疑问句尾“为”做语气词的用法。下面我们将讨论《史记》中 5个含有疑问句尾“为”的“何”字固定格式,我们将采用王引之、王力、杨伯峻等人的说法,认定这些“为”字是语气词。

(一)何 ……为

由疑问代词“何”与语气词“为”前后搭配而成。作谓语。可译为“为什么 ……呢 ”或“……(他)干什么 ”。(何乐士《古代汉语虚词词典》认为“何”是个副词)。

1、用于一般的询问原因。

(16)穰苴曰:“何后期为?”贾谢曰:“不佞大夫亲戚送之 ,故留。”[2]2157

(17)子,卒也,而将军自吮其疽,何哭为?[2]2166

2、用于反诘,用反问形式表示否定。

(18)如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?[2]314

(19)事未可知,何早自杀为?[2]2703

(20)纣曰:“我生不有命在天乎?是何能为?”[2]1607

按:“何……为”的插入成分都是动词或动词词组,“何……为”这种格式是就插入成分所表示的行为设置疑问。例 (16)(20)中的“后 ”、“能 ”都是动词。

(二)何以 ……为

由介宾词组“何以”与语气词“为”前后搭配而成,用于反诘,用疑问句的形式对插入成分所表内容进行否定。“何以……为”连同插入成分,作谓语。格式可译为“为什么要……呢”或“干吗要……呢”、“哪里用得着……呢”等。

1、插入成分是动词或动词短语。如:

(21)父有罪,何以召其子为?[2]1713

(22)胜自砺剑,人问曰:“何以为?”胜曰:“欲以杀子西。”[2]2182

2、插入成分是名词或名词短语。如:

(23)吾奉先帝宫室,常恐羞之,何以台为?[2]433

(24)君不可以言利若是。夫君欲利则大夫欲利,大夫欲利则庶人欲利,上下争利,国则危矣。为人君,仁义而已矣,何以利为![2]1847

(25)大丈夫定诸侯,即为真王耳,何以假为![2]2621

上例 (22),省略了插入成分“砺剑”。例 (25),“假”是“假王”的省略,与前边的“真王”相对应。为避免重复前文而省。

格式中间插入名词和名词短语时,插入成分活用为动词,例如“何以假为”应理解为“干吗要做假王呢”。

(三)何必 ……为

副词短语“何必”与语气词“为”前后搭配而成,常用于表示反问,实则是用反问的形式表示否定,作谓语。发问者对所问的问题已有明确的看法,不需要听者回答。“为”起加强语气的作用。可译为“为什么要……呢?”

(26)天下同宗,死长安即葬长安,何必来葬为?[2]2823

(四)何乃 ……为

由副词“何乃”和语气词“为”前后搭配而成。用于反诘。可译为“为什么……呢”。

(27)非苦就行,放析就功,何乃取高皇帝约束纷更之为?[2]3107

(28)且吾等义不辱,今怨高祖辱我王,故欲杀之,何乃污王为乎?[2]2583

按:“何乃…为”是一个凝固结构,如果另有与“为”连用的语气词,就只能在整个结构之后,而不能夹在结构之中,否则就破坏了整个结构的完整性。洪成玉和廖祖桂认为,在疑问句句尾的“为”,一般不和其他语气词连用,只是有时和“乎”、“哉”连用。“乎”、“哉”有一个共同的特点,即它们在和其它语气词连用时,总是以处在其他语气词之后为常[6]。上例 (28)中“为”和“乎”都是语气词,它们的先后顺序是固定的,即总是“为”在“乎”之前,“乎”在“为”之后。

(五)何故 ……为

由偏正词组“何故”与语气词“为”前后搭配而成。用于询问原因。可译为“为什么……呢”。[1]205

(29)众人皆醉,何不餔其糟而啜其醨?何故怀瑾握瑜而自令见放为?”[2]2486

三 何……之有

王力说:“‘何……之有’是‘有何……’的倒装,是‘有……’的意思。”[7]疑问代词“何”和它所修饰的中心语共同做“有”的宾语。为强调宾语,将宾语提到动词“有”之前,“之”为提宾的标志。用疑问的形式表示否定。如:

(30)夫子焉不学,而亦何常师之有![2]2196

(31)辰嬴贱,班在九人下,其子何震之有![2]1671

(32)夫秦何厌之有哉![2]2326

四 非……而何

否定词“非”和疑问代词“何”前后相照应,在“何”前紧嵌连词“而”,组成固定句式,表示反问,完全肯定“非”后的内容,有排除其他任何可能性的意味。一般可译为“不是……而是什么 (谁)呢”。此说依从洪成玉。在《史记》中,“非”与“而何”之间可插入名词、动词或形容词。如:

(33)吾用先生谋计,战胜克敌,非功而何?[2]2057

(34)夫主有失行,臣下不能正言匡过以尊天子,反因过而诛之,代立践南面,非弑而何也?[2]3123

(35)今子将以欲诛残天下之共主,居三代之传器,吞三翮六翼,以高世主,非贪而何?[2]1734

与先秦的一些作品相比,《史记》中“何”字固定格式的使用习惯不完全相同。例如,《史记》中没有“若……何”格式,而《左传 》用了 79次,其中仅“若之何 ”就用了 57次,还有插入名词等成分的 22例[8]。另外,我们不难发现,有的“何”字固定格式生命力很强。例如,“如之何”,《诗经》中用例很多,用法多样,后世的《朱子语类》中还在用,而“无如……何”这样的否定式,《朱子语类》中仍有不少用例。这些都是语法史研究中需要关注的。

[1]中国社会科学院语言研究所古代汉语研究室.古代汉语虚词词典[Z].北京:商务印书馆,1999.

[2]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.

[3]洪成玉.古汉语复音虚词和固定结构[M].杭州:浙江教育出版社,1984:112.

[4]朱运申.关于疑问句尾的“为”[J].中国语文,1979(6).

[5]王引之.经传释词[M].长沙:岳麓书院,1984:49-51.

[6]洪成玉,廖祖桂.句末的“为”应该是语气词 [J].中国语文,1980(5):380.

[7]王力.古代汉语:第 2册[M].北京:中华书局,1999:283.

[8]何乐士.左传虚词研究 [M].北京:商务印书馆,1989:247-249.

On the Fixed Form of“He” in Shiji

PENG Xu-jun

(Department of Economics and Management Science,Hunan Institute of Humanities,Science and Technology,Loudi,417001,China)

The fixed form in ancient Chinese refers to the syntax form that several function words(or function word adds full word)is used coordinately frequently in the sentences.The fixed for m of“he”inShijihas 10 altogether,and has 59 examples of its usages.Analyzing and describing their meanings and usages one by one is a basic study of ancient Chinese and the history of Chinese grammar.

shiji;“he”;fixed for m

(责任编校:文中)

H109.2

A

1673-0712(2010)01-0075-03

2009-11-21.

彭旭军 (1977-),男,湖南娄底人,湖南人文科技学院经济与管理科学系教师,硕士,研究方向:上古汉语。