"字本位"理论与对外汉语教学研究述评

饶清清

一 引 言

"字本位"理论作为一种全新的汉语语言学理论,自徐通锵先生在20世纪90年代提出之后,受到国内外学术界,对外汉语教学界和中国外语教学界的关注,引起很大的争论。同时这种争论也促进了"字本位"理论的发展,使其日臻完善。下面笔者将从"字本位"理论和"字本位"理论与对外汉语教学的影响和启示两方面来进行论述。

二 “字本位”理论

(一)“字本位”理论的提出

“本位”这个概念是中国语言学界近百年来研究的中心问题之一。不同的学者对“本位”有着不同的理解。徐通锵先生认为:“本位”者,语言基本结构单位之谓也。他认为“本位”是语言结构的基本单位。在徐通锵先生的著作《“字本位”和语言研究》(2005)中,徐先生提到:“字本位”这个概念最早见于郭绍虞写于1938年的《中国语词的弹性作用》一文,以“字本位的书面语”与“词本位的口头语”相对。而此后人们对此鲜有讨论。

从反思《马氏文通》以来的汉语语法和语音研究到"字本位"理论的正式提出和完善,徐通锵先生经历了一个漫长的探求摸索过程。

1991年徐先生发表的《语义句法刍议》虽然认为语言的基本单位还是“词”,但他已经明确指出汉语的结构关联基点在音节,汉语是以单音节为基础的直接编码型语言,而英语是以多音节为基础的间接编码型语言。据此把汉语的基本结构单位与英语的基本结构单位区分开来。之后徐先生1992年发表在香港NewsletterNo.13上的《在“结合”的道路上摸索前进》首次明确提出汉语结构是字本位。而之后1994年在《世界汉语教学》上发表的《语义句法刍议》的续篇《“字”和汉语的句法结构》修正了“汉语的结构关联基点在音节”的观点,放弃了“语言基本单位是词”的说法,确定了“字是句法结构的基本单位”,其结构单位序列为:字——字组——句子、句群。这篇文章被高度评价:“它们标志着汉语语言学观念的转变,是句法内容的系统改造。它们提出了‘字’是汉语语义句法的基本结构单位,这就从基础上动摇了《马氏文通》以来的‘词本位’、‘句本位’和‘词组本位’的观念。”(李瑞华,1996)紧接其后,1995年徐通锵先生发表《加强“字”的研究,推进中国语言学的发展》;1998年发表《说“字”——附论语言基本结果单位的鉴别标准基本特征和它与语言理论建设的关系》;之后1999年徐先生发表了《“字”和汉语语义句法的生成机制》《“字”和汉语的语义句法》《汉语的特点与语言共性的研究》;2000年发表了《说“本位”——字的研究和语言理论建设》;2001年发表了《字和汉语语义句法的基本结构原理》;2002年发表《字的语法化的“阶”和汉语语义句法的生成》,对字本位思想作了进一步的发挥。

徐通锵先生在七八年间先后对“字本位”研究的思路发表了十多篇论文进行系统的阐述,其“字本位”理论思想最集中地体现在《语言论——语义型语言的结构原理和研究方法》及《汉语结构的基本原理——字本位和语言研究》两书中。与此同时,潘文国先生,杨自俭先生和许多对“字本位”理论感兴趣的专家和学者也在对“字本位”进行深入的研究。而全国首届汉语“字本位”理论专题研讨会于2004年12月3—5日在中国海洋大学召开和紧接其后的“汉语‘字本位’研究丛书”的出版更加扩大了“字本位”理论的影响力,关于“字本位”理论的争论的更加纷纷扬扬。巧合的是,徐通锵先生(2005)认为“人们将以字为汉语基本结构单位的语言研究思路称为‘字本位’。这一说法不一定很准确,但简单明了,因而日渐流行,我们这些倡导这种研究思路的人自然也乐于接受”。

二 “字本位”理论的主要观点

关于“字本位”的基本内容,我们可以从徐通锵先生首次明确提出“字本位”理论的文章《“字”和汉语的句法结构》以及徐通锵先生后来所发表的相关文章中得到启示。

《“字”和汉语的句法结构》主要讲了四个方面:一、字是汉语句法结构的基本单位。二、字的结构序列和词的结构序列。三、“字”和汉语句法结构的开放性。四、汉语句法的结构框架。换句话说,我们可以总结出以下几个方面:

第一,“字”是汉语句法结构的基本单位,是汉语研究最重要,最基本的结构单位。传统的汉语研究都以“字”为基础,要揭示汉语的特点,离开"字"就无法达到预期的目的。以“字”为单位研究汉语反应了汉语的基本特点。并且,“字”是研究语音、语义、语法和词汇的交际点,是汉语研究的核心和基础。

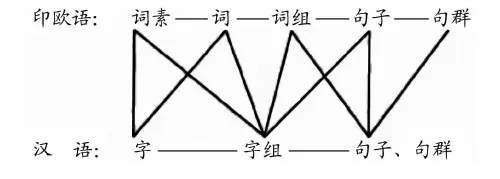

第二,“字”和“字”按规律组成“字组”,这与“词”不一样,“字组”可大可小,小的可以是二字组,大的可以是一个句子。汉语的结构单位序列为:字——字组——句子。这也与印欧语系以“词”为结构单位所划分的语素——词——词组——句子的序列不一样。(如下图)(引用自徐通锵的《“字”和汉语的句法结构》,1994)

第三,在汉语语法研究上,“字”本位理论适应汉语语法研究的发展方向,可以摆脱“词组本位”给汉语语法研究带来的误解。正如徐通锵在《“字”和汉语的句法结构》中所描述的:印欧系语言“是一种封闭性的句法单位,句与非句的界限是明确的、离散的;句群只是句与句的加合,本身不能给句法结构规则增加什么新东西。正由于此,语法研究完全可以在一种封闭的句子结构中进行句法规则的分析。现有的语法理论大体上就是在这种研究的基础上总结出来的。汉语的语法研究以印欧系语言的语法理论为基础,但是汉语的句子和它的结构却与印欧系语言有着原则的差异。一组‘字’的线性排列能不能成为一个句子?这不决定于有无‘主语’或‘谓语’;一段话是一个句子还是几个句子,也不决定于有几个‘主语’或‘谓语’,而决定于一个事件的叙述是不是告一段落”。“字”本位理论正好解决了这一难题。

第四,“字”本位理论的出现同样对汉语句法的结构框架产生影响。毕竟,“不同性质的结构单位需要用不同的结构框架去处理、去分析”(徐通锵,1994)。而“框架是人们观察语言结构的一种特定视角,以便使复杂、纷繁的语言现象条理化、规律化。”(徐通锵,1994)“字”本位不同于其他本位理论,所需要的结构框架也不同。徐通锵先生在他的著作中偏向于新的“话题一说明"的结构框架,过滤了原来的”主语一谓语“框架和”主位一述位"框架;并认为这种研究框架“可能是汉语语法研究的一种合适的结构框架,因为开放性的句法结构需要这种开放性的结构框架去分析”。

而徐通锵先生1999年在《语文研究》上发表的《汉语的特点和语言共性的研究》同样也对“字”本位理论进行了进一步的阐述。

第五,强调语言的共性与个性。“字”本位理论的提出同样也推翻了以前把印欧语的个性当作所有语言的共性的传统。“以概念性的字义为例研究它与义场、义素分析法的关系来讨论汉语特点中所隐含的共性以及它与中西语言学的结合的关系。”(徐通锵,1999)中西语言学的个性和共性被有效结合,而通过比较我们知道汉语的特点更接近于语言的共性,中西语言学的结合应以汉语特点的研究为基础。

(三)“字”本位理论的意义

关于“字”本位理论的意义,这是毋庸置疑的。从徐通锵先生提出它起,它就注定不平凡了。下面我将引用一些研究者的观点,见微知著。

孟华(2001)在“字本位”的基础上提出了能指投射原则,认为“具有意指性(非线性)单位性质的字,处于汉语语法结构的核心地位,并以此为基础形成了独具特色的汉语语义语法”。不仅如此,徐翀在《“字本位”:摆脱“印欧语眼光”的汉语研究理论——读徐通锵先生的〈基础语言学教程〉》(2006)中认为“字”本位理论可以摆脱“印欧语”眼光,它的价值和影响不仅体现在:结合汉语研究传统和西方语言理论,提出一种新的汉语研究理论;更表现在为方言研究和语言对比研究等方面提供了新的思路。同样,潘文国(2006)从哲学的角度对“字本位”理论提出了思考,论述了“字本位”理论的认识论意义,本体论意义,价值论意义和方法论意义,进而得出只有把汉语的组织单位确定为“字”,才能自如地解释汉语动态的组织过程,才能真正解释千百年来汉族人使用汉语的过程。

以下是笔者的看法:

首先,“字”本位理论的提出可以看作是中国语言学真正摆脱西方语言学的束缚,不再照搬西方语言理论研究自己语言的开端。并且,“字”本位理论是与西方语言学和中国古代语言学真正的结合。徐通锵先生的“字”本位理论包含着对中西语言学史的梳理反思,对语言根本性质的重新思考,以及对语言学研究方法论的深入思考。基于这一层面,中国理论语言学会有更大的发展。

其次,“字”本位理论所提出的以“字”作为汉字研究的基本结构单位,不仅开拓了汉语研究的新视野,而且给语言应用领域也带来了不一样的空气,尤其是对外汉语教学领域和中文信息处理领域。并且“字”本位理论对汉语语言现象的解释已经揭示出其间深层的内在的联系,许多汉语研究成果得到了有效的综合。后面本文将会就"字"本位理论与对外汉语教学进行一个小小的论述。

第三,“字”本位理论给同样也给汉语语法学界带来深远影响。“字”本位理论适应汉语语法的发展方向。从马建忠《马氏文通》的“词本位”说、黎锦熙的“句本位”说、朱德熙的“词组本位”说到徐通锵的“字本位”说、邢福义的“小句本位”说、马庆株的“复本位”说,汉语语法研究的本位论各说纷纭。徐通锵的“字本位”理论也是一种积极的尝试,它摆脱了以往西方语言学观对汉语语法的约束,解决了我们语法学界遗留的很多难题。

第四,跳出“语言共性论”的圈子。不再把“印欧语”的“个性”当作语言的“共性”。区分出语言的“共性”和“个性”,同时又积极寻找语言“共性”和“个性”间的契合点。力主走出一条适合汉语本身特点的语言研究之路,找到这样一种理论,让中西语言学的结合能够以汉语为主。

(四)“字”本位理论的缺漏

“字”本位理论自其问世以来,就备受关注和争论,理论语言学界对它褒贬不一。尽管它开拓了汉语研究思路,在应用领域尤其是对外汉语教学和中文信息处理方面,有着深远的影响;但不可否认的是"字"本位理论的发展还不够完善,还有缺漏。关于"字"本位理论的缺陷,有很多支持和否定“字”本位的专家和学习和学者都对其进行阐述过。

伍铁平先生对徐通锵先生的反对声音很强烈,“A、质疑徐通锵先究竟懂多少种印欧语,并在此基础上以偏概全进行推论”。“B、批评徐生造名词、玩新概念”。“C、认为徐通锵先生行文不严谨,不少地方的论证违背了科学研究语言所应遵循的起码准则”。“D、认为徐通锵先生力求寻找汉语的特点、反对照搬外国语法理论,这个主观愿望是很好的。但是他走过了头,因为各民族语言之间必然是共性大于个性”。“E、声称提倡'字本位'这种理论对中国语言学与世界对话没有好处”。

同样的,王庆(2009)对徐通锵先生的“字本位”理论提出很大的质疑,认为徐通锵先生对“字”的认识混乱不清,模糊和混乱“字”的概念,混淆语言和文字、字和词,给中国当代语言学的研究带来巨大的伤害;另一方面认为徐教授不理解“本位”之义,误解和曲解赵元任先生,硬把赵元任先生拉来当做“字本位”理论的倡导者。

任何一种理论的提出都是经过长期的发展和完善才成熟起来的,“字本位”理论也不例外。“字”本位理论其本身是存在着缺陷的,如其对“字”的定义很不明确。徐通锵先生在其著作《语言论》中给“字”下的定义是:“语言中有理据的最小结构单位”, 在《“字”和汉语的句法结构》中解释成“字是汉语所特有的一种结构单位”;在这些文章中,“字”都是一种结构单位。而同时“字”作为文字的意义是不可消除的。这一“字”两义,要作汉语的基本结构单位,还有很多问题要先予以解决。另一方面,徐通锵先生对于字组的长度,语义功能,句法功能也缺少明确性。

我们看到了缺陷的存在,我们也就有了前进的动力和方向,继续努力。当前“字”本位理论虽说有着这样那样的问题,但伴随着学者专家的持续努力和不懈研究,“字”本位理论必将走出局限,有更大的发展。

三 “字”本位理论与对外汉语教学

“字”本位理论的出现,相比在理论语言学领域,反而在应用语言学领域引起较大的反响,如对外汉语教学领域和中文信息处理领域。

王骏(2005)认为“字本位”理论符合汉语的本质特点,它的研究成果能够给对外汉语教学的各个部分(如汉字教学,词汇教学,语法教学)带来帮助。“字本位”理论贯穿于文字、词汇和句法的教学过程,可以帮助学生更好的克服学习中的难点。而陈俊羽(2008)在《“字本位”理论在对外汉语教学中的作用与认识》中认为:需要利用“字”本位理论,帮助学生树立起对汉语'字'的概念,这无论是对词汇学习、汉字学习,甚至对培养汉语语感都是有好处的。而瓦西里(埃及)在《略论“字本位”理论及其教学路子》“要求以‘字本位’进行对外汉语教学,即把‘字’代替‘词’作为基本结构单位和基本教学单位,把‘字’作为语法教学的基础和出发点”。

(一)“字本位”理论与对外汉语汉字教学

汉字教学一直以来是对外汉语教学的难点,特别是相对于非汉字文化圈的汉语学习者来说。在对外汉语教学过程中我们要摆脱汉字的尴尬地位,让汉字不再成为口语课和听力课的附庸。

我们要帮助学生确立“字”概念。特别是非汉字文化圈国家的学生,我们更要帮助他们建立这样一种概念。逐渐做到刘婷婷在《“字本位”与对外汉字教学》(2009)中所提到的“语文分开”和“识写分开”。把“字”与“Word”分开。可以充分利用字的音义联系或形义联系的理据性来帮助理解字义。

(二)“字本位”理论与对外汉语词汇教学

其次,关于词汇教学。据刘晓梅(2004)在《"字"本位理论与对外汉语词汇教学》中所论述,“对外汉语词汇教学应充分利用汉语的特点和字所提供的线索,以字为中心,把词汇和字的教学融合起来,我们称这种教学理念为‘字’本位教学”。在对外汉语教学中,我们要把“字”本位理论充分利用起来,让“字”本位理论为对外汉语教学服务。虽然这么说,但具体怎样去做,怎样落实,也还没有人做过较严谨的说明,一切都还有待发展和完善。但我们可以从中得到一些有益的启发。

在学习汉语和汉字的时候通过见“字”猜词,以一带多,以字为中心串连复合词,以提高词汇教学的效率,减轻负担,省时省力的学好汉语。如同义词、近义词,近似词都可以一鼓作气的交给学生。如带“店”字的“书店”、“商店”、“花店”等等。

(三)“字本位”理论与对外汉语语法教学

孟华(2001)曾经指出“徐通锵的字本位理论是汉语界目前为止对汉语语法特性最有解释力的观点之一”。正因为如此,我们更要利用“字本位”理论教授留学生更好的学习汉语语法。

我们要帮助学生了解汉语句法“话题——说明”的结构框架。通过“字”——汉语的基本结构单位的教学带动语法教学。“字本位”的特点导致汉语的“语义显性”植根于语言体系的最深层。这种步步都“有理可依”的特性和各级字组“比类取象”的构成方式造成汉语的句法结构是一种典型的“语义句法”。(徐通锵,1999)

四 结 语

“字”本位理论从诞生至今将近20年的历史,其中又多次经过徐通锵先生自身的补充论述以及众多学者的共同研究和发展,如今已是洋洋洒洒的一个大专题了。它的内容,对语言学界的影响以及其自身的缺陷和有待发展的地方也不是三言两语能够说清楚的。它的贡献大家也都有目共睹。“字本位”理论对对外汉语教学的启示和作用也已有很多学者和专家进行了初步的探讨。我们所要做的只是结果徐先生的棒子,继续把“字”本位理论发扬光大,并使其完善,“取其精华,弃其糟粕”使它能够为理论语言学界和应用语言学界作更大的贡献,为对外汉语教学界作更大的贡献。

刘婷婷.“字本位”与对外汉字教学[J].鲁东大学学报.2009,(7).

潘文国.“字本位”理论的哲学思考[J].语言教学与研究.2006,(3).

潘文国.“字本位”理论与汉语研究[M].上海:华东师大出版社.2001.

慕俊杰.论徐通锵先生的“字本位”——此“字”所指即“语素”[J].太原大学教育学院学报.2007,(25).

杨自俭.跟随徐通锵先生学习“字本位”——沉痛悼念我最敬仰的中国语言学大师[J].中国海洋大学学报.2007,(5).

李瑞华.英汉语言文化对比研究[M].上海:上海外语教育出版社.1996.

徐通锵.“字本位”和语言研究[J].语言教学与研究.2005,(6).

徐通锵.语义句法刍议[J].语言教学与研究.1991,(3).

徐通锵. “字”和汉语的句法结构.世界汉语教学.1994,(2).

徐 翀.“字本位”:摆脱“印欧语眼光”的汉语研究理论——读徐通锵先生的《基础语言学教程》[J].语文教研.2006,(14).

徐通锵.汉语的特点和语言共性的研究[J].语文研究.1999,(4).

徐通锵.语言论——语义型语言的结构原理和研究方法[J].沈阳:东北师范大学出版社.1997.

徐通锵.汉语结构的基本原理——字本位和语言研究[J].语言教学与研究.2005,(6).

徐通锵.“字”和汉语研究的方法论[J].世界汉语教学.1994,(3).

夏 晴.汉语研究的另一种思路——徐通锵“字本位”研究述评[J].学术论坛.2005,(6).

韩 爽.学习徐通锵先生“字本位”理论有感汉语——理论研究的伟大贡献[J].文教资料.2009,(9).

刘晓梅.“字”本位理论与对外汉语词汇教学[J].广东外语外贸大学学报.2004,(4).

陈俊羽.“字本位”理论在对外汉语教学中的作用与认识[J].云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版).2008,(3).

瓦西里(埃及).略论“字本位”理论及其教学路子[J].汉字文化.2009,(3).

孟 华."字本位"理论与汉语的能指投射原则[J].语言教学与研究.2001,(6).

王 庆.评徐通锵的"字本位理论"和学风[J].外国语言和文学.2009,(4).

伍铁平.端正学风,停止炒作[J].北华大学学报.2009,(1).

伍铁平.关于我国语言学界当前学风的几个问题(上) [J].北华大学学报.2009,(1).

李 蕊.对外汉字教学研究综述[J].对外汉语教学.2008,(9).

李香平.对外汉字教学中的"新说文解字"评述[J].语言教学与研究.2006,(2).

王 骏."字本位"理论和对外汉语教学[J].云南师范大学学报.2005,(6).

唐智芳.字本位理念下的对外汉字教学.湖南师范大学硕士学位论文[D].2004,(5).

周 健,廖暑业.汉语词义系统性与对外汉语词汇教学[J].语言文字应用.2006,(3).

赵明德.对外汉字教学改革探索[J].语言教学与研究.1999,( 3).