“N的V”构式与谓语动词的选择

王冬梅

一 引 言

对外汉语教学中,“N的V”是一种较为特殊的偏正结构,一直受到语言学界较多的关注。前人对该构式的研究主要集中在以下几个方面:1)“N的V”构式以及构式中V的性质(陈宁萍,1987;张伯江,1993);2)可以出现在“N的V”构式中的动词有哪些(詹卫东,1998等);3)“N的V”构式在句子和篇章中的语法表现,包括做主语还是做宾语(陈宁萍,1987;张伯江,1993;王冬梅,2001)以及其篇章属性(詹卫东,1998;张伯江,2000)。4)“N的V”构式中N的选择。(沈家煊、王冬梅2000)

把“N的V”构式和谓语动词联系起来进行考察的文章较少。詹卫东(1998)指出“N的V”构式做宾语时句子的述语一般是“是、受到”等,但是对这种选择的具体情况及原因说明得不够。我们发现,一些语义相近、控制度相似的动词,在能否带““N的V”宾语上也有不同的表现。如:

(1)希望、盼望、期待

我希望这本书出版。 *我希望这本书的出版。 实现的可能性

我盼望这本书出版。 我盼望这本书的出版。 意愿强弱

我期待这本书出版。 我期待这本书的出版。

(2)相信、听说、知道

我相信这本书出版了。 *我相信这本书的出版 未必实现,可及度低

我听说这本书出版了。 *我听说这本书的出版 未必实现,可及度低

我知道这本书出版了。 我知道这本书的出版 已经实现,可及度高

上例(1)中的三个动词“希望、盼望、期待”语义相近,句法表现相似,都可以带小句宾语,但是,在能不能带“N的V”宾语上出现了明显的差异。“希望”后面不能带“N的V”宾语,而“盼望”和“期待”则可以。例(2)也是如此,“相信、听说”后面一般不能带“N的V”宾语,但是“知道”则可以。

本文就是以这种现象为出发点,研究“N的V”构式做宾语时对谓语动词的选择,也就是哪些动词可以带“N的V”宾语,有什么规律。

二 “N的V”构式的性质及其认知基础

(一)名词和动词——“事物“和“关系”

传统的结构主义语法把语义等同于逻辑真值,所以认为不能根据语义划分词类。而“认知语法”把语义视为主观的概念和意象,这就使得从概念上定义词类成为可能,而词类之间意义的差别主要表现在它们在同一认知域上凸显的侧面不同。

Langacker(1987)从意象的角度来定义名词和动词,即名词勾勒事物(thing),凸显相互联系的一组实体(entities),动词勾勒一个随时间而变化的过程(process),凸显一组实体之间的相互关系(relation)。

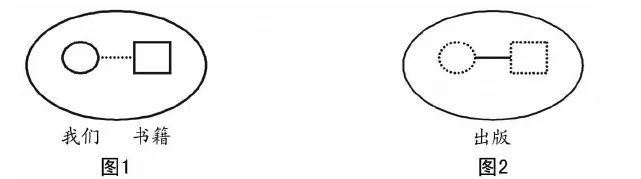

在“我们出版书籍”这种最常见的主动宾句子中,主语“我们”和宾语“书籍”是名词,“出版”是谓语动词,也可以用类似的图式来表示两者不同的心理意象:

名词“我们”和“书籍”本身都是一组相互联系的实体,这里加以简化,分别用一个小圆圈和一个小方框表示,连接二者的直线表示二者之间的关系,也就是动词“出版”。图1是名词的图式,小圆圈和方框都是实线,连接二者的直线是虚线,说明凸显的是相互关联的事物;图2是动词“出版”的图式,图中小圆圈和方框都是虚线,连接二者的直线是实线,说明凸显的是关系。

(二)关系的“陈述”和“指称”

名词指称事物,动词陈述关系(包括动作、过程等)。但有时我们也要指称关系,这就是动词的指称化,也就是朱德熙所说的“自指”(朱德熙,1983)。“N的V”结构表示的就是V的指称化,也就是我们是把关系V视作抽象的事物。动词自指时和动词本身相比在认知域上凸显的侧面有所不同,因而形成的心理意象不同。下面我们也用图式来说明:

图3是动词“出版”的图式,凸显的是关系。图4是“这本书的出版”的图式,表示关系被看作一个抽象的事物。

一个动词带“N的V”做宾语,就是主观上把“N的V”中V表示的事件看成一个事物论元,建立与动词的联系。从认知的角度来说,越是现实性强的事件,越是容易把握的,越容易看成事物。因此,“N的V”的构成和现实性密切相关。一个事件的现实性越高,越容易被看成事物,则该事件越容易被编码成“N的V”构式。

关于这一点,以往对“N的V”本身进行研究的时候也有人提到过。如陈宁萍(1987)认为处在宾语位置上的“N的V”是“作为已成事实而预先概念化了的成分”,张伯江(1993)指出,“N的V”构式是汉语书面语里标志已知信息的一个重要手段。但是,它们的研究都是从“N的V”的构成本身来说的。我们更关注是动词对“N的V”构式形成的影响。

三 影响事件现实性的因素

事件的现实性指的是事件是否已经发生,以及事件发生的可能性大小。事件的现实性越强,越可能被编码成“N的V”构式,反之,事件的现实性越弱,越不可能被编码成“N的V”构式。影响事件现实性的因素主要有以下几个。

(一)已经发生的事件比没有发生的事件的现实性强

(2)相信、听说、知道

我相信这本书出版了。 *我相信这本书的出版。 未必实现,可及度低

我听说这本书出版了。 *我听说这本书的出版。 未必实现,可及度低

我知道这本书出版了。 我知道这本书的出版。 已经实现,可及度高

例(2)中动词“相信、听说、知道”都可以带小句宾语,但是它们所带宾语的现实性有差别,“知道”的宾语表示的事件是已经发生的事实,而“相信、听说”的宾语表示的事件却未必是已经发生了的。我们可以通过后续小句来证明:

(3)*我知道这本书已经出版了,但实际上还没有出版。

我相信这本书已经出版了,但实际上还没有出版。

我听说这本书已经出版了,但实际上还没有出版。

“知道”后面不能带表示事件尚未实现的后续句,“相信”等可以,说明“知道”的宾语表示的事件一定是已经发生了的,而其他词语的宾语表示的事件未必已经发生。已经发生了的事件的现实性显然比未必发生了的事件的现实性要强,表现在句法上就是,前者可以带“N的V”做宾语,而后者不可以。

我们检索了北京大学的coco语料库,仅发现两例“听说”后面带“N的V”宾语的例子:

(4)一些人听说了她与邓之间的交往,纷纷登门求助,她开始有求必应,拿到好处,尝到甜头后,便开始四处奔走,热衷此道。

(5)其实,关于知青“上山下乡”后遇到的许多实际困难,毛主席是有一个大概的了解,他听说过这类问题的汇报。

我们在上文说过,“听说”的事件可能是发生了的,也可能是没有发生过的,所以,听说的宾语的现实性比“知道”要弱,后面一般不能带“N的V”宾语。而这两个例子中“听说”后面之所以带了“N的V”宾语,是因为上下文增强了“N的V”的现实性。从上下文我们可以看出,“N的V”所表示的事件都是已经发生了的事实,而且,“听说”后面还带了体标记“了、过”进一步强调事件是已经发生了的。也就是说,这两个例子貌似反例,实则证明了我们的观点。

类似的例子还有,同样是心理动词,表示事件尚未发生的“打算、想、愿意”等后面不能带“N的V”宾语,而对已经发生了的事件表示评判或者体验的动词如“欢迎(她的到来)、肯定、评价、感激、感到”等则可以。詹卫东(1998)提到的可以带“N的V”宾语的心理动词都属于后者。

另外,后面常常带“N的V”宾语的“进行”类形式动词,以及动补结构的“打退”类动词,它们之所以能够带“N的V”宾语,也是和宾语事件现实性密切相关的。对于“进行、打退”类动词来说,只要主动词表示的动作已经发生,与之相联系的事件肯定是已经发生了的。如:

(6)进行热烈的讨论 →*我们进行了热烈的讨论,但还没有讨论。

(7)打退敌人的进攻 →*我们打退了敌人的进攻,但敌人没有进攻。

事件已经发生,现实性很高,可及度也就很高,容易被看成事物,编码成“N的V”结构。

(二)实现可能性大的事件比实现可能性小的事件现实性强

对于没有发生的事件来说,实现的可能性越大,现实性也就越强,可及度就越高;反之,实现的可能性越小,现实性也就越弱,可及度就越低。和事件发生的可能性相关的因素有:

1.事件发生的时间

(1)希望、盼望、期待

*我们希望这本书的出版。

我们盼望这本书的出版。

我们期待这本书的出版。

“希望、盼望、期待”这三个词语都是认知类词语,这类词语表示的动作本身不能控制事件是否发生。它们都可以带表示事件尚未发生的小句宾语,但小句表示的事件发生的时间不同,可能性大小。“盼望”和“期待”的事件可以是近将来时,很快会发生,希望的事件发生的时间可能比较靠后,也能永远都不发生。如:

(8)*这本书就要出版了,我们希望着。

这本书就要出版了,我们盼望着。

这本书就要出版了,我们期待着。

(9) 我们希望这本书出版,但它不可能出版。

?我们盼望这本书出版,但它不可能出版。

*我们期待这本书出版,但它不可能出版。

也就是说,“希望”的事件发生的可能性比“盼望”和“期待”的事件发生的可能性小,表现在句法上就是,“希望”后面不能带“N的V”宾语,而“盼望、期待”却可以。

2.施事的意愿性

施事的意愿性强弱和宾语所表示的事件的现实性是密切相关的。意愿性越强,宾语所表示的事件越可能实现。如:

(10)情愿 请求

我情愿上级支援我们。 *我情愿上级的支援。

我请求上级支援我们。 我请求上级的支援。

(11)希望 渴望

我希望他关心我。 *我希望他的关心。

我渴望他关心我。 我渴望他的关心。

上例(10)中,“情愿”和“请求”相比,前者只是表明了施事的意愿,施事未必真的付出努力了,而后者除了意愿之外还付出了努力,可见其意愿性较强,意愿性较强,事件实现的可能性就较大,现实性就较强,表现在句法上就是后者可以带“N的V”宾语,而前者不可以。例(11)也是如此。

再如:

(12)号召 禁止

国家号召发展小企业 *国家号召小企业的发展 支持和反对

国家禁止发展小企业 国家禁止小企业的发展

(13)希望 害怕

*我希望他帮助我们。 *我希望他的帮助。

我害怕他帮助我们。 我害怕他的帮助。

上例(12)中表示支持的“号召”和表示反对的“禁止”的意愿性不同。“号召”的事情是符合施事意愿的,但是如果宾语没有去做,施事也不会采取惩罚措施。而“禁止”则不同,禁止的事情如果发生了,施事通常会采取一定的惩罚措施。从这个角度来看,显然表示反对的“禁止”意愿性更强一些。表现在句法上,就是后者可以带“N的V”宾语,而前者不可以。其他如“建议、反对”也是如此。(13)中的“希望”和“害怕”同样是心理动词,前者的谓宾所带的事件是施事希望发生的,后者的谓宾所带的事件是施事不希望发生的,二者对施事的影响不同。通常来说,不希望发生的事情如果发生了,可能会带来比较大的影响甚至是伤害,因此,施事不希望事情发生的意愿很强烈,而希望发生的事情发生与否对人影响较小,因此施事的意愿相对较弱。而后面能不能带“N的V”正是这种施事意愿强弱的反应。

3.施事的作用力

施事的作用力大小对宾语表示的事件的现实性起到一定的作用。当动词的施事作用力强的时候,事件发生的可能性就大,当施事作用力弱的时候,事件发生的可能性就小。如“鼓励”和“激励”,同样是鼓励别人去做某件事情,“激励”除了鼓励以外,还表示“激发”,显然对宾语的作用力更强,因此,宾语表示的事件实现的可能性也就较大。

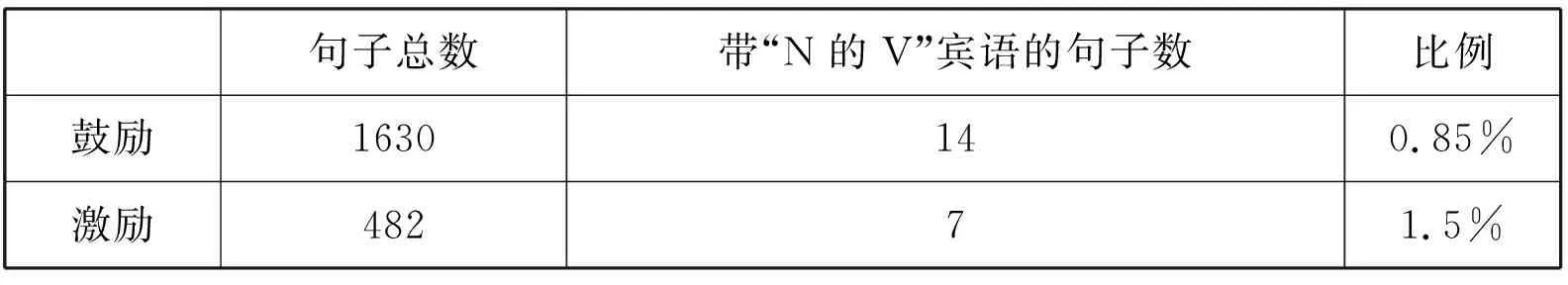

我们考察了北大的coco语料库,发现二者都可以带“N的V”宾语,但是后者带“N的V”宾语的比例要大大高于前者。具体数字如下:

句子总数带“N的V”宾语的句子数比例鼓励1630140.85%激励48271.5%

我们一共找到带“激励”的句子482例,其中,带“N的V”宾语的有7例,占总数的1.5%。带“鼓励”的句子有1630例,带“N的V”宾语的有14例,占总数的0.85%。而在这14例中有7例主动词不仅仅是“鼓励”,而是“鼓励”和其他词语共同构成的联合词组。如:

鼓励、指导和帮助集体经济的发展。

……,就完全是为了鼓励和扶持女性文学的创作。

买下此书版权的严瑞藩说,此举是为支持与鼓励优秀文学艺术作品的创作。

要积极鼓励和引导农村剩余劳动力逐步向非农产业转移和地区间的有序流动。”

国家在产业政策上要鼓励和促进中小城镇的发展

现在,“跨世纪人才工程”正在各地各部门取得进展,对鼓励和帮助年轻人的成长起到了较大作用。

在专利权的运用上,坚持把保护专利权人的合法权益与鼓励、推动专利技术的广泛应用相结合

这种“鼓励”构成的联合词组带“N的V”宾语的例子占到了总数的50%,恰恰说明了“鼓励”的施事作用力不够大,需要借助其他相关动作的帮助增强其作用力,使事件发生的可能性增强,可及度增大。

由上面的分析可以看出,一个动词能不能带“N的V”做宾语,和它所控制的事件的现实性是密切相关的。动词所控制的事件的现实性越强,越容易编码成“N的V”构式。

蔡文兰.带非名词性宾语的动词[J].中国语文.1986,(4)。

陈庆汉.“N的V”短语的句法分析[J].河南大学学报.1996,(4)。

陈庆汉.“N的V”短语的句法、语义、语用研究综述[J].华中师范大学学报.1996,(2)。

陈宁萍.现代汉语名词类的扩大[J].中国语文.1987,(5)。

董晓敏.“N的V”功能类别质疑[J].九江师专学报.1987,(3)。

范 晓.VP主语句—兼论“N的V”作主语[A].语法研究与探索(六).语文出版社。1992.

方 梅.认证义谓宾动词的虚化[J].中国语文.2005,(6)。

胡裕树,范 晓.动词形容词的“名物化”和“名词化”[J].中国语文.1994,(2)。

陆俭明.现代汉语里的事物化指代现象[J].语言研究.1991,(1)。

彭可君.谓词性宾语补议[J].语言教学与研究.1990,(1)。

彭可君.关于陈述和指称[J].汉语学习.1992,(2)。

沈家煊.R.W.Langacker的“认知语法”[J].国外语言学.1994,(1)。

沈家煊,王冬梅.“N的V”和“参照体—目标构式[J].世界汉语教学.2000,(4)。

施关淦.“这本书的出版”中“出版”的词性——从向心结构理论说起[J].中国语文通讯.1981,(4)。

施关淦.现代汉语里的向心结构和离心结构[J].中国语文.1988,(4)。

王冬梅.现代汉语动名互转的认知研究[A].中国社会科学院研究生院博士毕业论文。2001.

杨成凯.小句作宾语的划界问题[A].句型和动词.语文出版社。1987.

姚振武.关于自指和转指[J].古汉语研究.1994,(3)。

詹卫东.关于“NP+的+VP”偏正结构[J].汉语学习.1998(2)。

詹卫东.“NP+的+VP”偏正结构在组句谋篇中的特点[J].语文研究.1998,(1)。

张伯江.“N的V”结构的构成[J].中国语文.1993,(4)。

朱德熙.语法讲义[M].商务印书馆。1982.