国别化教材的设计与编写

——以《悦读华文,细品文化》为例

方丽娜

一 绪 论

(一)研究动机

1.对外华文教材与教法须相互搭配

外语教学法是一种传达“教材”①的方法,所以要先研究教材,或是自己编写教材,这样才能根据教材内容找到“教”的方法与“学”的方法。“教材”在课程与教学理论的实践中占有举足轻重的地位和作用。Wolfe(1982)②指出,教材是影响学生学习的四大因素之一,在大多数的教室里,教材即是课程。对外华语文教学属于外语教学,外语教学是一个多学科支持、涉及诸多因素、错综复杂的动态系统工程,如果不充分考虑外语学习的环境因素,而把教学法作为组织外语教学的指导原则,容易导致过度简化外语教学的问题。就外语教学的角度来说,教材既是教师组织教学活动的主要依据,同时也是学生学习的中心内容。从外语教材本身的基本属性来看,它包括了教学的工具性、教材的系统性、对课程的规范性、练习设计的实践性以及文化内容的国际性等。因此,对外华语文教材不只具备了教学功能,还扮演着课内外媒介、文化交流、激发学习兴趣、促进学科建设的重要角色。

2.编写具有针对性的国别化教材

编写非中文环境的对外华语文教材,其使用国别及学生母语背景、学生的年龄阶段及受教育的层次、学习目标、课堂形式等都必须是明确的;所以,是否全面考虑到各种环境、文化因素,都会直接影响到教材的使用效果。在新加坡的教育体系中③,主要科目都用英语讲授④。华语在学校的使用功能受限,许多新加坡华人已经无法阅读华文报纸;因此,编写有助于提升阅读能力的教材,是新加坡华文教师的共同期待。 如何实现和增强教材的针对性,是华语文教学研究中一个非常关键的问题。李泉《对外汉语教材研究》⑤提到:

加强教材的针对性有助于增强趣味性。趣味性和针对性密切相关,针对性越强,趣味性也就越强。加强针对性主要是明确:教学对象的自然情况(年龄、身份、母语、受教育情况、社会环境及文化传统等),教学对象的目的语情况(目的语水平、学习目的、认知方式、学习期限、学习类型等),拟编教材的情况(教学时限、周课时量、课程类型、教材目标、教学重点的却订、教材配套情况等)。充分了解教学对象的主客观各方面因素,并结合对所编教材的定性、定位、定量,才可能编写出有针对性的教材。教材的针对性得到加强,趣味性必然随之增强。

因此,计划编写教材之前,必须先全盘考虑到:教材的使用对象、使用者的需求、使用者的社会环境和教育环境和课堂环境,这是外语教材编写成功的要件。

(二)问题背景

在以“问题为本的学习”理论下,本文的问题背景可概括为:教育环境、教师进修和教材研发等三方面。

1.调查新加坡的教育制度与华文教学环境

在新加坡的华族社群里,华族学生必须接受“英文为主,华文为辅”的双语教育体制,在基础教育阶段修读十到十二年的华语课程。但相对于英语应用能力,华语在新加坡的教育体系只是单科,教学时间有限,学生听说能力尚可,但读写能力却不断弱化。有鉴于传统外语教材的编写,对使用者的教育环境和社会环境的关注比较缺乏,教材内容多未能联系目的国的社会文化背景,也很少考虑到教学者与学习者的需求,如:教材容量、考试形式、语言功能、情境选择、难易层次、练习设计等方面。因此,本研究希望能在师资培训的过程中,透过与新加坡第一线华文教师的直接接触,深入调查新加坡的教育制度与华文教学环境,包括:新加坡教学资源、社会文化环境、小学会考华文考试大纲(PSLE CHINESE)、中小学华文课纲和校本教材的开发情形等等。

2.实验对象缺乏编写二语华文教材的经验

教师是教育任务的主要承担者,也是教学成败的关键角色;教材运用在教学的第一线,直接受到课堂教学和学习活动的检验,所以,教材最好由授课教师参与编写,以确保真正结合学生的兴趣与配合教学的环境。教师不仅仅决定着课程资源的选择和利用,也是素材性课程资源的重要载体,而且教师自身就是课程实施的首要的基本条件资源。所以一位优秀的华语教师必须熟练各种外语教学法和具备华语教材的编写能力。许多课程的研究与实践已证明,要保证校本课程开发的顺利运行,建立课程开发队伍是关键;而校本教材开发的主体是教师,因此加强对教师编写教材能力的培训,是当今世界各国教育极为重视的一个环节。本研究希望提供一个较具体和真实的学习平台,设计一个共同学习的情境,使学生更加投入学习。实验对象可从做中学,主动发现问题、分析问题和解决问题,并逐步建构编写华文教材的能力。

3.特色校本华文阅读文化教材的迫切需求

新加坡中小学有统一的华文教材,虽然新加坡教育部鼓励各校编写特色校本教材,但截至目前为止,无论质与量方面,都仍待提升。开发校本教材的根本目的是为了满足学生、教师和学校发展的个性化需求,并促进校本课程的发展,以解决当前教育教学中的各种实际问题。此外,校本教材应贴近学生的发展需求,拓展学生参与互动对话的空间,强化活动体验设计,把开发校本教材视为一个持续生成的过程,不断反思,不断改进。因此,本研究以编写校本教材做为实作之练习,编写结合青少年的喜爱、与在地文化密切结合的文化教材,作为当地多元文化教育的一个组成部分。

(三)研究目的

在教学实践中,许多现成的研究理论并不能为日常的教学提供现成的答案,要想真正解决教学中出现的问题,必须靠对实际教学情况的分析来思考、探索、归纳和总结。植基于上述的问题背景,本文的研究目的有四:

1.如何有效培养教师编写对外华文教材的能力。

2.调查新加坡青少年感兴趣之校本教材之主题。

3.开发适合新加坡小学六年级的校本华语教材。

4.探索跨国合作编写华文校本教材的基本模式。

(四)名词释义

1.第二语言教学与外语教学

第二语言,就是学习者周围有该语言的本族语使用者,新闻媒介、官方文件、广告等等,为学习者提供了一个比较真实和自然的语言环境。该语言可能是官方语言的一种。第二语言学习者往往能达到与本族语者相似的程度,特别是在言语表达方面,而外语学习者就很难达到相同的程度。第二语言教学与外语教学的最大分别,在于外语的学习原因可以很多,而随着不同的学习原因,教师可以因应作出不同的教学方式。然而,第二语言是日常生活里必须要使用的语言,就如英语在印度、新加坡及香港等都是,教学模式因而会变得比较实用,使学习者在日常生活里可以随时使用。

2.校本教材

校本教材大致可分两类,一是基于校本课程而开发的教材,二是学校根据自己的特点所编写或者选择的教材。校本教材的内涵一般是为了有效地实现校本课程目标,达到教育学生的目的,对教学内容进行研究,并共同开发和制定一些基本的教与学素材,作为校本课程实施的媒介,这些素材构成了校本教材。校本课程开发主要应研究学生的兴趣或需要,拓展学生参与互动对话的空间,强化活动体验设计,把开发校本教材视为一个持续生成的过程,不断反思,不断改进。对学生而言,校本教材根据学生的喜好,是最“贴心”的教材;对教师而言,在编写过程中,发展和积累开发教材的经验。校本教材建设的关键在于追求过程,没有对教材开发过程的充分体验,校本教材就不可能成为学生、教师和学校持续发展的有效凭借。

3.定向教材

定向教材,“指教材的使用国别,学生母语背景、年龄阶段、受教育的层次、学习目标、课堂形式等都有明确的定位”⑥。编写这种在特定的教学环境中使用的教材,是否全面考虑到各种环境文化因素,会直接影响教材的使用效果。优质的外语教材必须考虑到使用者的社会环境、教育环境和课堂环境,这是外语教材编写成功的要件。社会环境决定了目的语在社会文化中的影响,而语言教学大纲的制订、语言教育政策、教学过程中的语言规范等等所有教与学的活动,都会受到社会环境的影响。教育环境制约着语言教学的整体规划,包括:课时、教学资源、内容、测试形式等;教育环境直接影响学生的学习动力、条件;教材内容、容量和难度等,都应体现教育环境对学校语言教育的要求和规划。课堂环境对教材的设计编写影响最直观,课堂教学的各种因素直接影响到教材内容和形式的编排是否可行、有效。

4.主题式教学

主题式教学强调每次的教学活动都是以解决某一主题的方式来设计。主题式教学的基本型态依据一般“解决问题”的思维过程。学生可就自己经验、或想象所及、或对事情发生的因果关系,影响大小的权衡、可能采取的策略等各方面,提出推论式的、创发性的问题。教师在带领学生探讨这个“主题”时,心中当然有所盘算,即至少要达到什么目标(也即学生可以学习些什么)。在分组进行探究时,小组会把注意集中在自己负责的子问题上,也对自己负责的子问题了解得比较深刻。教师可利用“学习评量单”将应学习的内容设计成问题,交给每个学生。学生在寻求答案时可对负责该子问题的同学请益,也可以透过课堂发表的讨论,或阅读数据获得完整的学习。

5.行动研究⑦

教育行动研究是国际流行的一种教师研究和教师校本培训模式,希望教师通过行动研究在教学实践中有意识地进行反思,解决教学上实际的问题,以提高课堂教学的质量。“它强调‘为行动而研究’、‘行动研究’和‘在行动中研究’”⑧。可见,教育行动研究是解决教学与研究相脱节问题的有效途径,也是在职教师自我完善的快捷方式。Kemmis等提出:“行动研究是一种自我反思的方式,社会工作者和教育工作者通过这种方式来提高他们:(1)对自身所从事的社会或教育事业的理性认识和正确评价;(2)对自己的工作过程的理性认识和正确评价;(3)对自己的工作环境的理性认识和正确评价。”⑨在反思教学的模式下,行动研究成为一种有效的教学研究方法,教师参与教学行动研究并反思行动研究,是教育理论发展的需要,也是教师自身专业发展的需要。

二 研究方法与步骤

(一)研究方法

1.研究对象

本研究分两阶段进行,第一阶段由33名新加坡第一线华文教师撰写主课文,第二阶段由20名台湾华语文教学研究所硕士生编写教师手册和练习簿。限于篇幅,本文仅讨论第一阶段的主课文编写和主题选择。撰写主课文的33名研究对象中,大学讲师一名,中学教师五名,小学教师二十七名;其中,仅有三位教师有编写教材的经验。

2.研究工具

本文属于教师的行动研究。研究采用质性分析(Bogdan & Biklen,1992)的发展型研究法(Development approach),利用行动研究的方式来执行,以诠释性的方法做数据分析(Erickson,1986)。采用此研究方法之原因,在于本研究计划的核心是对外华语教师之培训。高质量的教师培训需要长期的过程,在进行的过程中,不仅有静态的课程设计,亦包括动态的编写实作及评估,故采用此发展型研究法,并辅以质化资料之搜集与分析(包括现场观察及访谈)。搜集的数据包括教师的教学、学生的资料、问卷和晤谈等等。有关学生资料的收集方面,包含:学生的作业、记录、观摩、照相、录像等等,期使资料收集更全面、更有效。此外,研究者利用“学习评量单”将应学习的内容设计成问题,透过课堂发表的讨论、或阅读数据,让实验对象获得完整的学习。

(二)研究步骤

理想的教材应当在编写时处处为学习者着想。如果没有对学习者在现实世界中可能遇到的、须要完成的语言任务和完成任务所需具备的语言能力进行分析,就不可能明确目标任务,也很难为学生创造语言知识内化与扩展的语言环境。

1.制作和施测问卷

在问卷调查中,问卷设计是非常重要的一个环节,甚至决定着市调的成功与否。市场调查同时也是计划执行前期准备工作的重要组成部分,只有在深入彻底的市场调查的前提下,研究上的实际操作才有规可循。本研究问卷分“教师版”与“学生版”两种,第一步骤:用开放式问题请教新加坡华文教师,就目前教材之使用状况,提出建议或看法,如:须再增加哪些内容等等。第二步骤:依据老师的回馈,再加上研究者的构想,以及咨询专家的想法,成为最初步之问卷。第三步骤:先找33名华文教师施测,再针对初编之问卷提出意见或建议,力求问卷内容充实与具体。以教师版问卷为例,问卷內容包括:年龄、国籍、性向、学历、专业、教龄、任教的学校(含:特选小学、邻里小学、自主中学、自治中学、特选中学、邻里中学等)、教学对象(本国学生或国际学生)、所教学生的学龄、班级人数、华文总课时、教学模式(协同教学、合作教学、跨领域教学、主题教学和多元智能等)、目前所使用的华文教材、是否有编写华文教材的经验等等。这是教材编写最起码的前期准备。

2.教材设计

分析是系统化教材设计流程的第一步,后续的设计、发展、建置与评鉴皆依据此结果来实施。刘壮等《任务式语言教学法给对外汉语教学的启示》⑩:

需求分析包括两个方面:一方面是分析学习者在现实世界中可能遇到的、需要完成的众多语言使用任务;另一方面,是对这些语言使用任务所包含的语言因素进行分析,对完成这些语言使用任务需要具备的语言能力因素进行分析,对学习者具备了何等水平的语言能力才能完成这些语言使用任务进行分析。从这两个维度进行需求分析得出的目标任务,包含了频次、难易度、重要性、语言因素等参数。

本研究透过问卷,分析学习者与教学者对教材之需求。分析的主要目的,就是要明确此教材开发项目的背景条件,勾勒出教材所要达到的使命、所要完成的目标为何。设计阶段以分析阶段的结果为基础,规划蓝图,主要工作有:界定教学目标、教材架构设计、学习策略设计、风格等等。

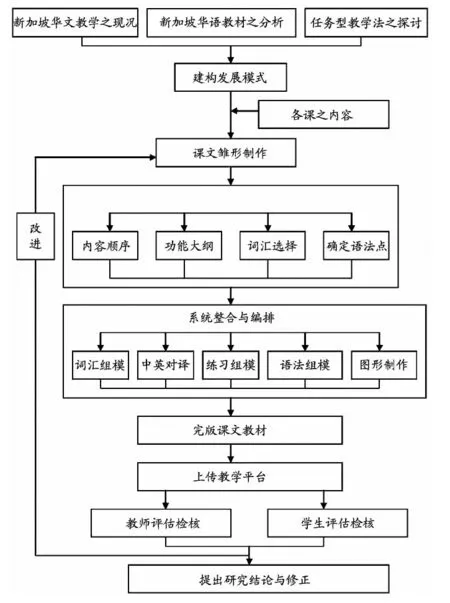

在设计阶段订出明确的学习目标,可以导出内容及评量的设计方向,还可以协助判订如何选用不同的策略及媒体。而教材架构则可以确认此教材所要教的范围深度和广度,以避免错失焦点。所有的设计工作确认后,即可以进行开发雏形教材,交叉修改,目的是让大家知道教材的大致面貌。接着进行:发展编写教材、汇整修改教材和试用评估教材。为完善新教材,教材编写与试用、修改教材同步。兹将此五阶段列如下图:

图1 《悦读华文,细品文化》教材设计模式图

(三)教材编写架构

《悦读华文,细品文化》教材的编写架构如图2。

(四)实施步骤

研究者依据《教学设计──基本原理与方法》书中提出的“教学设计过程模式图”,稍加调整,即在编写设计的过程中,每一个步骤均加以适时地评估、调整与修正,以期厘清编写问题之所在。

1.第一阶段

在文献探讨方面,问题讨论主要集中在:教材中主题如何安排?单元的主要内容是什么?语言的重点和难点在哪里?对学生的目标要求如何?实验对象将可从搜集、撰写、汇整教材的实作过程中,获得如何决定教材的主题、大纲、课文架构,哪些词语和语法点须要重点讲解和练习,文化项目应如何注解,以及如何巩固复习等等宏观与微观华文教材的开发能力。此外,研究者针对学生不足之处,加以适时地引导、补充和说明,内容有:一、说明华语教材设计的理论架构,二、介绍欧美华语教材的编写理念,三、分析各华文教材的特色与优劣,四、华语文化辅助教材的编写重点,五、主题任务型华文教材的编写依据,六、校本华文教材的编写要领与实施。其中,有关对外华语文教材的编写与讨论,集中在:(1)教材编写实作及应注意之要点;(2)改编不适合时代及不符学生程度之教材。(3)二语华文教材中文化项目的处理。(4)阅读策略与阅读教材的关系。实验对象将可获得符合时代潮流的教学观、专业知识与教学能力,并熟悉华文教材编写的方法和技巧。

图2国别化教材《悦读华文,细品文化》教材之编写架构图

2.第二阶段

共同决定教材大纲、讨论课文架构,例如:教学内容、范围、分课、学习标题、练习项目等等。研究对象于课后各自完成教材编写的作业,并且交换修正。第一次正式讨论时,先确定课文,之后逐步确定词汇、语法、练习等内容。在教材编写、设计的过程中,必须不断调整与检讨,如此才能一步一步顺畅地完成编写工作。

3.第三阶段

研究对象彼此观摩、评估和修正所编写的教材。通过试用是检验教材的唯一标准。教材须不断修改和完善。针对所编教材的缺点,再搜集相关资料补充修正。课后作业完成后,研究对象必须再一次将教材上传,互相交换,彼此纠正,并补充不足之处。经过至少三次大幅修正后之作业,最后全班一起检视词汇、语法点是否重复。若须要再增补,编写者必须重新调整修改。兹将《悦读华文,细品文化》编写的过程如图3。

图3 《悦读华文,细品文化》教材编写流程图

三 研究结果

(一)教材内容

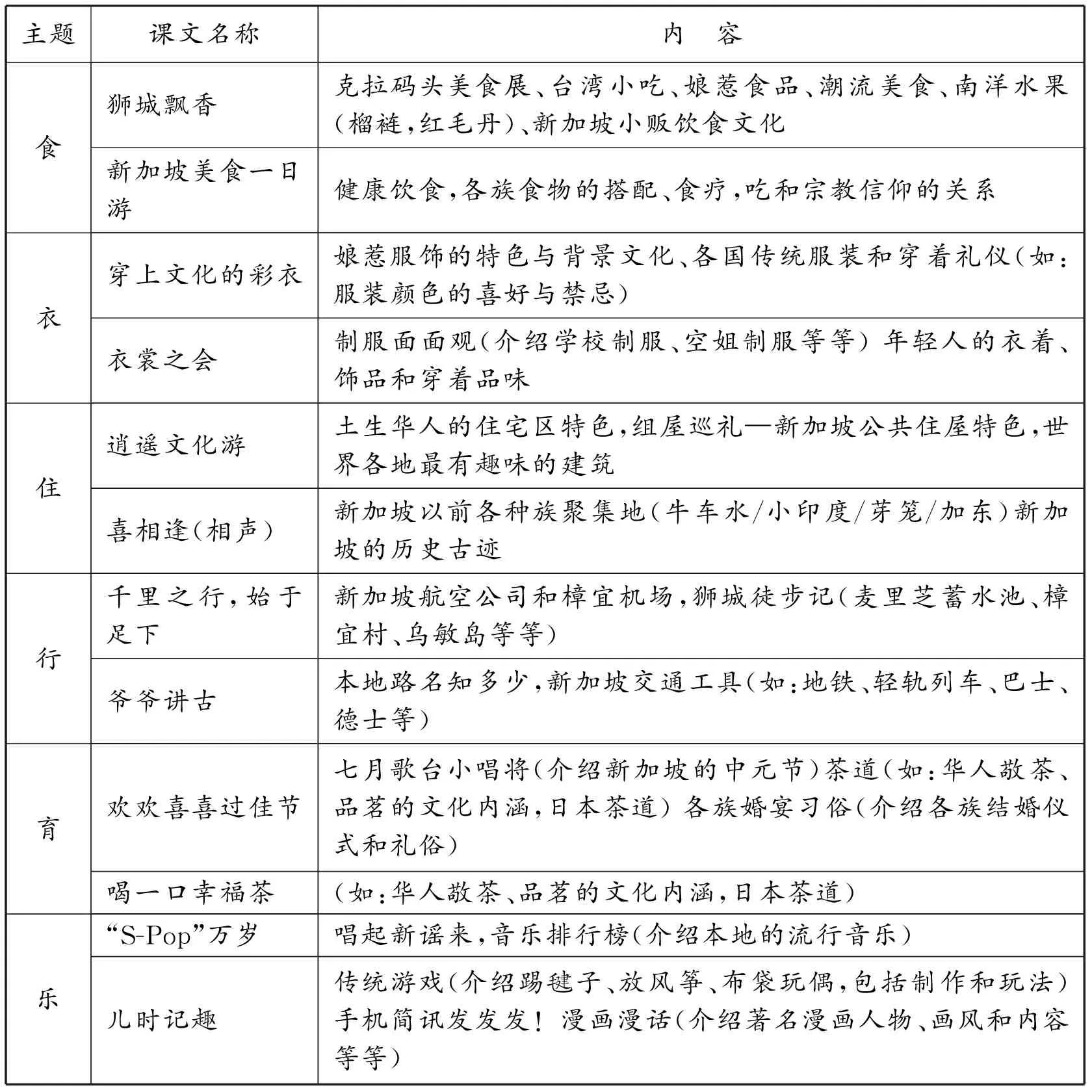

《悦读华文,细品文化》是一套跨国合作、具有针对性的对外华文阅读教材。本教材结合台湾华文教师在华语教学的专业知能,以及新加坡第一线华文教师对所在国的语言文化与教育环境之了解,彼此分工,截长补短,因地制宜,务求教材内容符合学习者的兴趣和需求。此阅读教材跳脱传统中国文化为主题的教材模式,特别选用青少年喜爱的流行文化,例如:“狮城飘香”、“穿上文化的彩衣”、“逍遥文化游”、“喝一口幸福茶”和“S-Pop万岁”等等。教材在食衣住行育乐六大主题下,课文以多样文体呈现,有:书信、部落格、相声、日记、说明文、记叙文和论说文等。每课语境都是从新加坡日常生活的情景中展开,并采用新加坡常用的华文词汇、地名,期能切合实际运用的需要,展现爱国爱乡和跨文化的热情和胸怀。课文及主题内容列如表1。

“课文”部分。课文是教材的精华,教材的主要语料,也是课堂教学与学习的基础和依据,直接关系着教材以及教与学的质量。所以课文内容要风趣、幽默,引人入胜。以《悦读华文,细品文化》十一课〈S-Pop万岁〉为例。

表1 《悦读华文,细品文化》课文及主题内容表

第十一课“S-Pop”

最近,“S-Pop万岁”成了狮城里最热门的电视节目。

“S-Pop”,顾名思义,就是新加坡的流行音乐。哇!新加坡也有自己的流行音乐!这是我从来都不知道的,所以也就被这个节目深深吸引住。我不看则已,一看之下,才惊觉自己真的孤陋寡闻!原来,新加坡真的有很多动听的歌呢!在我的强力推荐下,我们一家都迷上了这个节目。

“S-Pop”节目的内容主要是介绍六、七十年代以来,新加坡的流行音乐。……有一次看完节目后,妈妈走进厨房里准备晚餐,嘴里还哼着:“雾锁南洋”的主题曲。爸爸呢,一边冲凉,一边大声唱着“咖啡乌,咖啡乌,喝一杯浓浓的咖啡乌……”听着爸爸妈妈的歌声,我也忍不住在心里唱起了歌……梁文福的《麻雀衔竹枝》。在你们还没出生的八十年代,有一群年轻人,他们觉得新加坡人一直在唱香港和台湾的流行歌曲,却没有本地的作品,没有自己的风格。所以他们开始创作,并演唱关于新加坡生活的歌,融合进新加坡多元种族的语言和音乐特色,大家把他们的歌称作新谣。”……“终于轮到我们了吧!”哥哥和堂哥跳上台,就大声地唱起来:“读读读读读到书都想吐,好想哭;怕怕怕怕怕老是背书,好白痴;你你你你你只会说你要第一……”他们唱的是他们的偶像林俊杰的《会读书》。爸爸和姑姑都取笑他们口齿不清,不知道在唱什么。哥哥大声地反驳说:“这是最流行的rap饶舌音乐,你们不懂啦,落伍了,跟不上潮流!”看来,他们都很不服气!

轮到我的时候,我有点不好意思……小声地唱着我的偶像,孙燕姿的《随堂测验》:“我喜欢的是哪一个导演歌?比较喜欢晴天阴天还是雨天?最喜欢吃哪一种口味的泡面……”那天晚上,我的梦里,响着一首又一首新加坡的歌,不同年代的、不同歌手的,但都是新加坡的歌。

(二)教材特色

好教材的标准,必须符合学习者对教材内容、学习方式、教学法的需求,还要考虑课程内容和美工设计等等,所以一份好教材必有一套宏观与微观内容紧密结合的具体设计。《悦读华文,细品文化》的主要特色有三:

1.与学生感兴趣的话题结合

在文化主题的选择上,文化有主文化与次文化之分,而对少年而言,流行文化虽是一种次文化,但它却是一种时髦的表现,因此《悦读华文,细品文化》教材跳脱传统中国文化为主题的教材模式,透过实际问卷调查:“教师的需求”和“学生的需求”两种问卷,调查学生所喜爱的主题,然后透过课堂的团体合作学习,由在职研究生共同编写一套针对的青少年使用的华语阅读教材。本教材的主题选择,以半开放性问卷进行调查,透过50位教师的协助,回收了632份有效问卷。经讨论分类,分:食衣住行育乐等六大主题,六大主题下再细分六个单元。这套教材的特色,结合青少年的喜爱,展现跨文化的热情,尊重不同文化的胸怀,最能充分调动学习者的积极性,提高并持续学习的兴趣。

2.与新加坡的语言环境结合

众所周知,新加坡是一个多元种族、多元文化的社会,各族文化在星岛上共存共荣,不但文化资产丰富,而且形成极具本土色彩的文化特色。新加坡华语在各族群的语言相互影响下,相互兼容,它具体地反映了多元族群的互动与融合,也为“语言是社会的一面镜子”(Chaika 1988)提供了典范。在长期的接触中,新加坡华文吸取各族文化的特色,构筑了多元文化的丰富与精彩,这种独特的文化形态在词汇上表现得最淋漓尽致,例如:“巴刹”(菜市场),“甘榜”(村庄)等等都带有生动的文化内涵。因为有文化互动的结果,才会出现中华文化的多元性。《悦读华文,细品文化》保留许多新加坡真实的特色词汇,因为这类特殊词汇是新加坡华族文化的记录者与保存者,充分反映了多元族群的融合及其背后的历史。

3.与实际课堂的教学背景结合

《悦读华语,细品文化》是一套针对新加坡青少年而编写的华语阅读教材。本教材编写的主旨和原则,强调阅读教材编写中主题选择的重要性,并通过具体的操作活动,说明如何在以话题为纲的教材中安排现实语言练习的目标,并把文化内容通过阅读材料、课文导入、课堂活动、练习等方式呈现出来。本教材设计以建构主义理论为基础,以新加坡教育部“少教多学”PETALTM指导原则为框架,以真实性阅读教材为本、阅读策略为经、任务型课堂活动为纬,充分调动学习者的先备知识与认知能力。课程采取外显式教学模式,在教材设计上让学生具体感知学习目标,清楚理解学习任务与步骤。教材提供阅读前、中、后的学习单,方便教学者采用。

四 省思与建议

一套教材在设计进行过程中,必须富有弹性、不断地修正,因此大家都必须有着开放的态度,将环境和人员的因素加入考虑,才能建立一套日趋合理与合适的模式。《悦读华文,细品文化》这套教材毕竟还在编写的实验阶段,须要透过长期教学实务来检验、回馈再予以评估、修正。以下提出三点建议:

(一)如何处理教材中本土语言与文化的互动问题

成功的语言教学,应兼顾语言和文化的表达,重视本土文化,尊重跨文化。近年来,编写本土化、国别化教材是对外华语文教材编写的一个热门话题。李雪梅《编写意大利本土化汉语教材的思考》:“本土化教材就是要贴近所在国家人们的思维、文化和语言表达习惯。”后现代强调本土性与经验性所形成的价值观,强调教育应提供多元化目标、多元化教学过程、多元化课程和多元化典范,来反思有差别性的社会现象及学习情境;语言教学也是社会的一部份,会受到社会的影响。对外汉语教学一向重视推广传统中华文化,然而现今世界已成为一个地球村,处处体现着跨文化的多样性。外语教学者必须意识到“传统”并非一成不变的,传统文化在文化动态的原则下,依然会产生变化。同是源自黄河流域,台湾、香港、新加坡、马来西亚的华族文化就各拥特色,这正是文化同源多向的正常发展。所以执意于文化垄断,刻意归纳出一把“标准文化尺”来评断正宗与否,都不利于文化的发展传扬。在跨文化的视野下,编写教材者面对本土特殊文化词语时,应考虑词汇的重复率和实用性等原则,因地制宜,客观地处理词汇与文化的互动问题。

(二)理想跨国华文教材编写团队应该具备的条件

跨国合作已是当今各学术研究的必要途径,“合作”或“伙伴”关系成为世界教育发展的趋势之一。优质的教材越来越依赖于一个体系化的编写系统,当一套教材编写时,须要有弹性地不断修正。为了完善新编教材,教材的编写与试用、修改应同步进行,跨国合作让新编教材有机会通过所在国家第一线教师的教学实践找到问题,不断改进教材。这种合作模式,重视团队协作和发挥教师能力的多样性,与具有共同兴趣的同行切磋,不仅容易找到应对难题的有效方法,而且有利于建立长期互助的合作网,以便在日后的工作中,共同开发教材、交流教学新思维、合作开展教学研究。因此,跨国合作编写教材的模式,应该受到重视。

(三)教材编写必须与师资培训工作相结合

教师专业化是教学成功的必然要求,教师培训也是教材编写成功的重要的环节。教师是教育任务的主要承担者,是最重要的课程资源,也是教学成败的关键角色。教材编写的内部系统与教材编写支持系统的人力资源、理论、现代信息都是教材编写不可缺少的环节,这个系统的最后一个环节就是教师培训。教材能否被恰当使用,必须靠教师培训来落实,教师培训主要是培训如何使用新教材,教材编写只有在完成了教师培训工作之后,才可以说教材编写工作结束。

随着学科研究愈趋专业化,理想的华语文教材编写团队有熟悉汉语语言学、语用学、语体学、跨文化交际以及外语教学的人才,透过专业人才适切地把语言知识和文化因素导入课程设计中。所以编写对外华语文教材的成员最好能包含研究对外华语教学的学者专家、国内外的华语老师和外籍学生,如此才能编写出真正达到针对性、实用性与精致性的教材。

注

①所谓教材的定义,广义地指任何课堂上教学使用的,有系统描述的技巧及练习。发展出健全可靠教材的关键在于确定这些教材被描绘、组织得够好,让教师使用时不会有任何疑惑,并且花最少的备课时间。教材设计的架构包含教学观(approaches)、教学大纲(syllabuses)、教学技巧(techniques)和练习演练(exercises),前两项属于理论位置,后两项则为实作倾向。

②Wolfe,L.C.1982,Focus on these 4 factors to affect what students learn.Updating School Policies,13(6),P1-3。

③有关新加坡的华文发展状况,详见吴英成(2010),汉语国际传播,新加坡视角,85-88页,北京:商务印书馆。

④在新加坡,英语是一种强势语言,迄今依然一枝独秀。英语成为官方的强势语言(master language)并不是偶然的,其中既有早期大英殖民帝国遗下的历史背景,又有国家独立后因现实发展和族群和谐共处的考量,成为新加坡政府语言政策的必然选择。

⑤李泉(2006),对外汉语教材研究,100页,北京:商务印书馆。

⑥罗青松(2005),试论定向汉语教材编写的环境文化因素,语言文字应用,第4期,87-93页。

⑦Lewin(1946)的“计划、行动、观察、省思”模式,一般被认为是行动研究最基础的循环模式,其最著名的代表性方法是“参与观察”和“深度访谈”(王文科,1999)。

⑧袁振国(2000),教育研究方法,173-174页,北京:高等教育出版社。

⑨Kemmis,S. and R.M cTaggart(ed.).The Action Research Planner(Third Edition)[M].Geelong,Victoria:Deak in University Press.1988.

⑩世界汉语教学2007年第2期(总第80期),124页。

朱志平.二十一世纪汉语第二语言教学展望[A].北京师范大学学报.2006,(3)。

汪惠迪.贴近人们语文生活的研究——林万菁《语文研究论集》简评[A].语文建设通讯。2002,(72)。

李 泉。对外汉语教材研究[M]。北京:商务印书馆。2006。

李晓琪。对外汉语文化教学研究[M]。北京:商务印书馆。2006。

李 扬等选编。对外汉语教学课程研究[M]。北京:北京语言文化大学出版社。1998。

周清海。新加坡华语词汇与语法[M]。新加坡:玲子传媒私人股份有限公司。2002。

施玉惠,杨懿丽,梁彩玲译,Brown, H. Douglas。原则导向教学法[M]。台北:朗文出版社。2003。

洪 兰审订,李 平译。经营多元智慧[M]。台北:远流出版事业股份有限公司。2003。

徐子亮。汉语作为外语教学的认知理论研究[M]。北京:华语教学出版社。2000。

许力生。跨语言研究的跨文化视野[M]。上海:上海外语教育出版社。2006。

程 棠。对外汉语教学目的、原则、方法(第二版)[M]。北京:北京语言大学出版社。2008。

崔永华。对外汉语教学的教学研究[M]。北京:外语教学与研究出版社。2005。

赵金铭。对外汉语教学概论[M]。北京:商务印书馆。2004。

郭俊贤等译。多元智慧的教与学[M]。台北:远流出版社。2003。

陶东风。文化研究──西方与中国[M]。北京:北京师范大学出版社。2002。

陈 申。语言文化教学策略研究[M]。北京:语言文化出版社。2001。

陈丁琪,黄滢娟。语言课程设计与理论(Designing Language Courses),初版[M]。台北:新加坡汤姆生亚洲私人有限公司台湾分公司。2006。

黄锦章。对外汉语教学中的理论与方法[M]。北京:北京大学出版社。2004。

黄政杰。创思与合作的教学法[M]。台北:师大书苑。1996。

欧慧敏。运用多元智慧的课程与教学[M]。台北:心理出版社。2004。

Bogdan,R. & Biklen,S,K.QualitativeResearchforEducation:AnIntroductiontoTheoryandMethods[M].Boston:Allyn and Bacon.1992。

Chaika,Elaine.Language:Thesocialmirror[M]. Heinle & Heinle Publishers.1988.

Erickson, F.QualitativeMethodsinResearchonTeaching[M].Handbooks of Research on Teaching.New York:Macmillan.1986.

Gardner, Howard。FramesofMind,TheTheoryofMultipleIntelligences[M].New York:Basic Books.1983.

Krashen, Stephen D.SecondLanguageAcquisitionandSecondLanguageLearning[M].University Southern California.1981.