《宋诗百一钞》的诗学思想和批评策略

申屠青松

(浙江师范大学 文传学院,浙江 金华 321004)

《宋诗百一钞》为姚培谦、张景星和王永祺共同所编,三人皆为江南华亭(今上海松江区)人。姚培谦(1693—1766),字平山,号鲈香,诸生,著有《李义山诗集笺注》、《松桂读书堂集》等。张景星,字二铭,王永祺,字补堂,皆为姚培谦挚友,活动于乾隆年间。

《宋诗百一钞》流传非常广泛,版本极多。初刻于乾隆二十六年(1761),为诵芬楼刻本。乾隆二十九年(1764),姚、张、王三人又续编《元诗百一钞》九卷。后人将二编与沈德潜《唐诗別裁集》、《明诗別裁集》、《清诗別裁集》合在一起刊行,称为《历朝诗別裁集》。此书清代版本甚多,可考者如务本堂刻本、三让堂刻本、小酉山房刻本、令德堂本、道光十九年(1833)巾箱本等。民国后尚多次再版,如扫叶山房本、1937年商务印书馆《国学基本丛书》本、1962年香港商务印书馆排印本、1973年中华书局影印本、1998年浙江古籍出版社影印本等。此书在日本亦流传广泛,版本见于著录者有日本宽政六年(1794)江户青藜阁须原屋伊八刊本、庆应二年(1866)尚友堂刊本、明治十三年(1880)东京书肆金鳞堂刻本、江户玉严堂和泉屋金右卫门刊本等。明治十五年(1882)大阪松田庄助又出有批点本,题名《批评宋诗钞》,评者为后藤元太郎。对于这个流传如此广泛的宋诗选本,就其诗学思想、地位和影响等问题进行考察无疑是非常有意义的。

一、诗学宗旨:原本忠爱,温柔敦厚

《宋诗百一钞》的出现是清代宋诗选本庙堂化发展的必然结果,也是乾隆时期盛世文化在宋诗选本领域的反映。严迪昌先生曾指出“不断消长继替过程的朝野离立”是清诗嬗变的基本特点[1]。同样,清代宋诗选本的发展也表现出明显的朝野分化趋势,一方面,清廷文化统治者基于传统的观点,将诗歌作为政治文化的延续,努力让宋诗以一副符合诗教标准的面目出现,宋诗选本的这一倾向,我们称之为“庙堂化”;另一方面,清代宋诗选本又有很浓厚的野逸传统,根据时代特点和思想背景的不同,这种野逸传统可分为两个阶段:顺治、康熙主要体现为具有浓厚民族主义色彩的遗民思潮,雍正以后则主要体现为一种疏离政治、遁世自高的寒士倾向。由于宋、明二代在历史际遇上存在深刻的相似性,加之宋诗对道德精神的强调符合遗民思潮“经世”、“宗经”的诗学指向,晚宋遗民的爱国之音更与清初遗民心灵相通,因此,清初汉族士人普遍将宋诗作为寄托民族情感的一种载体[2],提倡和学习宋诗也就自然成为遗民思潮的一种表现形式。受此影响,清初宋诗选本在选诗上表现出浓厚的遗民倾向,有三大表现:一是突出宋诗的伦理诗教价值;二是强调以诗存史;三是在选诗中不但贯彻遗民的学术理念,而且反映遗民的人格追求和生命体验。若吕留良《宋诗钞》、邵暠《宋诗删》、潘问奇《宋诗啜醨集》都是体现这一倾向的代表性选本。但从康熙后期开始,宋诗选本的遗民倾向渐次开始变得淡漠,个中原因,一是随着社会形势的安定和清廷统治的巩固,汉族士人的反抗意识与政治热情不可避免的消褪;另一方面,频繁的文字狱,日益严苛的文禁政策也迫使文人不敢公开吐露自已的不满情绪。与此同时,随着人口的增加、教育的发达,文人的入仕渠道日益拥挤,不得志的“寒士”群体不断扩大,其文化面目亦日趋独立、鲜明,诗学上的一个重要表现就是浙派和高密诗派的盛行。与此相适应,雍正、乾隆时期宋诗选本的基本倾向遂由“遗民化”转向“寒士化”,主要有两大表现,一是疏离政治和诗教传统,二是突出宋诗表现个人生活的创作传统。“寒士化”倾向以浙派所撰宋诗选本最为典型,如厉鹗《宋诗纪事》、曹庭栋《宋百家诗存》、马维翰《宋诗选》等。

清代文化统治者提倡的“庙堂诗学”,顺、康、雍、乾四朝都以宗唐为主流,对宋诗缺乏充分的注意,故在清代初、中期大部分时间里,提倡宋诗者以在野的遗民和寒士为多,也就是说,野逸传统是这时期宋诗接受的主流。不过,作为支流的“庙堂宋诗学”仍有一些不可忽视的成果,比较重要的如成书于康熙四十八年(1699)的《御选宋诗》,其选诗明言是突出盛世文治之功,以“温柔敦厚”为选诗标准[3]。至乾隆十五年(1750),梁诗正等奉敕撰成《御选唐宋诗醇》,宋诗虽仅选苏轼、陆游二家,但其温柔敦厚、追求雄浑阔大的选诗标准,却是准确延续了宋诗选本的庙堂化倾向,且显现出浓厚的盛世文化特征。不过,《御选宋诗》虽收诗全面,卷帙浩繁,但并沒有大量翻刻,影响比较有限,《御选唐宋诗醇》则仅收苏、陆二家,又失之片面,秉承庙堂诗学标准,对宋诗进行全面的检阅,也就是一种必需了,《宋诗百一钞》的出现正是这一发展的必然结果。

《宋诗百一钞》的出现显然也受到了乾隆盛世文化和沈德潜格调诗学的刺激。乾隆时期,清代社会步入最为安定、繁荣的时期,君臣上下纷以歌咏帝力、粉饰太平为务,这一文化要求在诗学领域的反映就是沈德潜格调说的盛行。在《宋诗百一钞》之前,沈氏诗学的选本批评体系已经形成,康熙五十六年(1717),《唐诗別裁集》成书;康熙五十八年(1719),《古诗源》成书;乾隆三年(1738),《明诗別裁集》成书;乾隆二十五年(1760),《国朝诗別裁集》成书;在这一批评体系中,独独缺少宋、元二代诗。乾隆二十六年(1761),张景星等撰成《宋诗百一钞》,三年后,又撰成《元诗百一钞》,这两部书主观上是否有意为补沈氏缺憾而作,我们不得而知,但它们庙堂化和歌咏升平的选诗倾向却与沈氏选本完全相同,可见,影响它们的确有共同的时代因素。

沈德潜论诗首要是“审宗旨”,包括两方面的含义,一是强调诗歌的伦理道道价值,即要求诗歌“关乎人伦日用及古今成败兴坏之故”[4]365,二是温柔敦厚。姚培谦亦曾提出过类似的观点,其《松桂读书堂诗话》论李白、杜甫即云:“李、杜二公诗篇皆原本忠爱,若以温柔敦厚论之,则李不及杜。”[5]这也是《宋诗百一钞》的选诗宗旨。首先我们从题材看,书中咏史、颂圣、感时伤乱这类关涉政治的作品数量甚多,据笔者统计约有120余首,接近全书的五分之一。事实上,突出宋诗关注现实的传统,非独《宋诗百一钞》为然,在清初宋诗选本中即已成为普遍趋势,但相同的趋向反映的内在动机和政治立场却可能完全不同。清初遗民化的宋诗选本强调政教,意在激励汉族士人的民族气节,具有反清的深层动机,而《宋诗百一钞》为代表的庙堂选本则完全是出于维护清廷统治的目的。由此生发,二者在题材与风格取向上遂有很多的差异。一般来说,遗民化的宋诗选本不大讲究“温柔敦厚”,在题材上比较注意感时伤乱之作,风格上则多倾向于激楚、槎枒、刚直、雄肆等,而庙堂化的选本却极力强调遵循诗教,题材上注重颂圣之作,风格上则强调稳重典雅,雄浑宏大,吐属大方,议论得体[注]关于清初遗民思潮与宋诗选本的关系,参见拙作《清初宋诗选本与遗民思潮》,《南京师范大学文学院学报》2009年第4期。。

一方面是秉承“温柔敦厚”的诗教,另一方面也是为了突出盛世气息,《宋诗百一钞》多选颂圣之什,题材主要包括应制、朝省、宴集、庆赏等,据笔者统计,此类作品有近50首。在诗体上,五排最适宜歌功颂德,故《宋诗百一钞》录此体独多,有40首,其中超过一半为颂圣之作。选诗强调升平意味,若书中李昉《禁林春直》、宋祁《寒食》、晏殊《寓意》、吕祖谦《贺车驾幸秘书省》,方回《瀛奎律髓》皆曾列入“升平类”。韩琦《过故关》,方回评云:“承平之际,并州用武之地亦闲乐如此。”[6]93李昉《禁林春直》,方回更誉之为是“善言太平第一人”[6],《宋诗百一钞》将李诗列为七律开篇第一首,显然也有这方面的考虑。

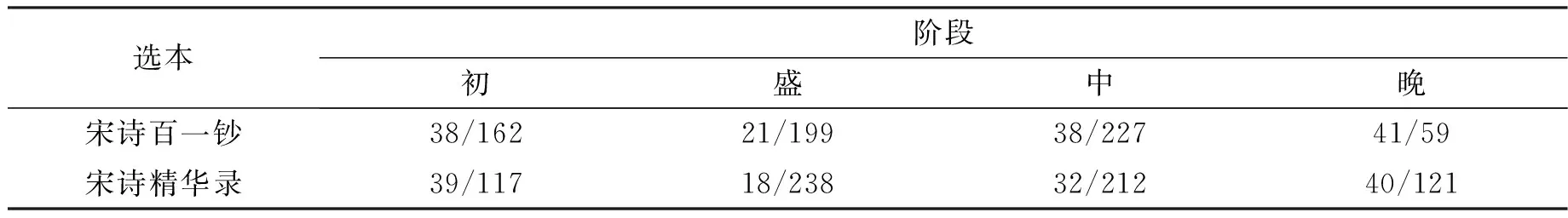

《宋诗百一钞》主张温柔敦厚、强调盛世气息的选诗倾向也清晰体现在其诗史叙述中。《宋诗百一钞》诗史叙述一个非常突出的特点是褒“初”抑“晚”。这里所谓的“初”、“晚”,我们是借鉴了陈衍《宋诗精华录》的观点。陈氏衍高棅之说,将宋诗发展分为初、盛、中、晚四个阶段,元丰之前为初宋,元丰至北宋亡为盛宋,南渡至尤、杨、范、陆为中宋,四灵以后为晚宋[7]。《宋诗精华录》是较能体现宋诗特点的选本,收诗129家688首,《宋诗百一钞》收诗137家646首,二书规模相当,所录诗人亦大多重合,通过比较,我们更容易发现《宋诗百一钞》的选诗倾向。现将二书各阶段收诗情况统计如下。

表1 (诗人数/诗歌数)

两书相较,《宋诗百一钞》扬“初”抑“晚”的倾向是非常明显的。我们进一步深入到各体派进行分析,宋初体派主要包括宋初三体和以苏舜钦、梅尧臣和欧阳修为代表的新变派。首先,《宋诗百一钞》比较推崇白体和西昆体,而对晚唐体则颇存轻视之意。书中收白体诗人凡5家16首,昆体诗人10家38首,其中若宋祁收诗14首,王禹偁收11首,杨亿9首,数量在全书中分居第九、十三和十六位,梅尧臣尚在他们之后。与此形成鲜明对照的是,晚唐体仅收3家6首,最多者若林逋亦不过区区4首而已。其次,欧阳修、苏舜钦、梅尧臣同为开启宋风的代表人物,但编者褒欧而贬梅、苏,若欧阳修收诗38首,在全书中位居第四,而梅尧臣仅录9首,在全书居十七位,苏舜臣更是仅收5首,排在全书第二十五位。

编者这样的褒贬,我们有理由认为是基于追求盛世之音的选诗标准。首先,白体和昆体在宋初被当作是馆阁之体,风格庄重,吐属典雅,《宋诗百一钞》所录颂圣之什,亦以属二体者为最多。晚唐属于山林诗体,瘦峭寒俭,历来被认为是一种衰世的产物。其次,编者于欧阳修,看重的也不是他对宋诗的开拓意义,因为如果着眼于此,就没有理由贬抑梅尧臣和苏舜钦,实际上,编者推重欧阳修主要是因为他“善言富贵”。《宋诗百一钞》选庐陵诗38首,分为七古5首,五律5首,七律6首,五排9首,五绝6首,七绝6首。从内容上看,近三分之一为应制颂圣之作,风格多偏于高华典丽,此风格五排最为擅长,故编者于庐陵五排所选独多。欧阳修是西昆诗风的掘墓人,但《宋诗百一钞》却特意选了他不少典丽之作,如《三日赴宴口占》、《怀嵩楼新开南轩与郡僚小饮》,贺裳《载酒园诗话》即谓之“极风流富贵之致”[8]。苏舜钦和梅圣俞诗格虽高,但正如翁方纲所谓,一则平淡而“不免微带酸苦意”,一则雄豪而多“不免于孱气伧气”[9],与晚唐一样,亦非盛世所宜,鄙弃也就是理所当然了。循此思路,编者对晚宋的贬抑也就可以理解了,书中所录晚宋诗人主要是四灵和江湖诗派,他们的风格都是沿续晚唐一脉。

再进一步,我们还可比较一下编者对陈与义和晚宋爱国诗派的不同态度。在清初宋诗选本里,陈与义与谢翱、文天祥、林景熙、汪元量等晚宋爱国诗人一起受到高度推崇,他们共同被奉为杜甫的遗嗣。《宋诗百一钞》的态度稍有不同,他推崇简斋,却贬抑晚宋爱国诗派。《宋诗百一钞》选陈与义诗28首,绝大多数为感时伤乱之作,风格雄浑沉郁,书中其他诗人都沒有这样的待遇,显然编者是把简斋当成了宋代学习杜甫最优秀的诗人。而于晚宋爱国诗派,书中仅收5家11首,分为谢翱7首,文天祥、林景熙、谢枋得、家铉翁各1首,这当中仅文天祥《过平原作》尚具忠义之气,其他多不能明显表现这一诗派的创作特点。这种处理,笔者以为仍然是基于温柔敦厚的诗学追求,因为陈与义和谢翱等人虽同是歌咏乱亡,但前者声调响亮,气势浩瀚,仍属盛世之音,而后者却多晚唐之调,或寒俭,或纤巧,或槎枒,或峭刻,衰象毕现,非盛世所宜。

所以,《宋诗百一钞》“原本忠爱,温柔敦厚”的选诗宗旨是乾隆盛世升平政治的一种反映,也是康熙《御选宋诗》以来宋诗选本庙堂化的一个标志性成果,一定意义上也是对清初以来宋诗选本野逸化传统的清算和批判。

二、“以唐存宋”的选诗标准和批评策略

如何处理唐宋诗关系,这是每一个宋诗选本必须回答的问题,《宋诗百一钞》的基本态度是“以唐存宋”。“以唐存宋”是宋诗选本的一种重要现象,它以唐诗为审美理想,比较强调与唐风接近的宋诗,至于对待宋体之诗的态度,不同选本会有所差异,大概而言,可分为二派。一派是缺乏诗史叙述意识,往往无视作家的主体风格和流派特征,直接以唐诗为标准对宋人作品进行“披沙拣金”的工作。明代宋诗选本多持此为式,至清代亦不乏,如潘问奇《宋诗啜醨集》、吴翌凤《宋金元诗选》等。另一派则是在尊重宋诗体派流变的基础上,主要通过对各体派选诗的多寡体现其近唐远宋的诗学观点,我们称之为是“诗史差序批评”。相对来说,这一派诗学视野更为宽广,对宋诗接受程度较高,其批评策略最早可以追溯到许学夷的《诗源辨体》,至清初,此类选本渐多,《宋诗百一钞》便是最具代表性的选本之一。

《宋诗百一钞》对宋诗体派流变的描述可以说是非常清晰的,以书中最重要的七律为例,根据收诗情况统计不难发现,宋诗各体派,若白体、昆体、晚唐体、新变派、荆公体、苏体、江西派、道学派、尤、杨、范、陆南宋四大家及江湖诗派,展现得非常清晰,编者有意识地将同一体派的作家安排在相邻位置。不过,进一步考察各体派及代表诗人的选诗情况,我们却可发现编者近唐远宋的基本态度。

傅王露在序言中非常明显地透露出编者宗唐的诗学主张:“夫论诗必宗唐是也……第波澜虽富,句律不可疏,锻炼虽精,情性不可远。比兴深婉,何贵乎走石扬沙?宫商协畅,何贵乎腐木湿鼓?”[4]181[注]姚桂谦《松桂读书堂诗话》论诗从《诗经》至李商隐,未论及宋以后,亦可见其诗学理想偏于唐诗。所谓“波澜富而句律疏,锻炼精而情性远”,正是刘克庄对宋诗代表苏、黄二派创作利弊的总结[10],傅王露基于“比兴深婉”、“宫商协畅”的观点对此提出批判,显然是立足唐诗学视角对宋诗的审视。通过表1,我们还可发现,与《宋诗精华录》相比,《宋诗百一钞》更重“初宋”和“中宋”之诗,对“盛宋”诗则稍显怠慢,一个重要原因就是“初宋”、“中宋”比“盛宋”更接近唐诗。我们比较一下《宋诗百一钞》和几位格调派代表批评家对宋诗的取舍,不难发现他们的观点是非常相似的。上文提及,《宋诗百一钞》于“初宋诗”重点表扬昆体、欧阳修,而贬低苏舜钦、梅尧臣,沈德潜基于重视含蓄、批评发露的唐宋诗观,对“初宋诗”作出了类似的取舍:“宋初台阁倡和,多宗义山,名‘西昆体’,梅圣俞、苏子美起而矫之,尽翻科臼,蹈厉发扬,才力体制,非不高于前人,而渊涵渟蓄之妙,无复存矣。欧阳七言古专学昌黎,然意言之外,犹存余地。”[11]544关于南宋诗,胡应麟《诗薮》曾云:“大抵南宋古体当推朱元晦,近体无出陈去非,此外略有三等,尤、杨四子元和体也,徐、赵四灵大中体也,刘、戴诸人自为晚唐,而谢翱七言古时有可采焉者。”[12]胡应麟这一安排,完全是基于其初、盛、中、晚的唐诗价值序列。简斋近体嗣出少陵,雄浑沉郁,元晦五古源出陶、柳,冲淡自然,自然是宋诗最高者,尤、杨、范、陆诗多平易之调,近于中唐,四灵、江湖为晚唐,谢翱七古诡幻奇崛,颇得长吉之髓,故为晚宋之最高者。《宋诗百一钞》对南宋诗的取舍,基本与胡应麟所论相同,排在前五位的南宋诗人,分別是陆游、陈与义、杨万里、朱熹、范成大,其中朱熹五古7首,居全书第二,仅次于录9首的苏轼,陈与义五、七言律诗凡17首,亦仅次于苏轼的24首。谢翱收诗7首,居全书第二十位,但其中6首为七古,数量在此体中排第三位,仅次于苏轼的12首和陆游的10首。依据这种相似性,我们虽不能说《宋诗百一钞》取舍眼光与沈、胡二人完全相同,但其诗学思想受格调诗学影响较深是毫无疑问的。

表彰宗唐诗人的同时,是对宋诗的代表性作家进行抑制。苏轼和陆游属于唐、宋二派共同承认的诗学典范,姑且置之不论,欧阳修、梅尧臣、苏舜钦三人,前面已有论及,我们这里主要讨论一下王安石、黄庭坚、陈师道三家。《宋诗百一钞》收山谷诗14首,数量仅居第十位,陈师道收诗8首,居全书第十九位,可见,对于江西诗派,编者的评价是不高的,傅王露序谓“锻炼虽精,而情性不可远”,批评的正是江西诗派的创作特点。编者对王安石评价很高,收诗39首,居全书第三,但仔细分析收录作品,却发现其眼光仍多从唐诗出发。各体收录情况,凡七古1首,五律5首,七律9首,五排2首,五绝9首,七绝13首,可见,编者推崇王安石主要在于近体,尤其是绝句,对古体则持贬抑态度。介甫近体诗律精严,韵味悠长,符合傅王露序所谓“句律不疏”、“近于情性”的标准,而其古体承于韩愈,佳者奇崛浩瀚,病处亦不能免直致之讥。事实上,对于宋诗其他代表作家的古体,《宋诗百一钞》大都评价不高,如梅尧臣古体仅收1首,苏舜钦、王令、陈师道则一首未收,独对欧阳修评价较高,收七古凡5首。揆其原由,梅、苏、王古体皆以奇崛波澜胜出,但也常常有粗率易尽、亳无余味的毛病,而欧阳修古体虽亦自韩愈出,但正如沈德潜所言:“意言之外,犹存余地”[11]544,与唐体稍近。由此可见,《宋诗百一钞》批评宋诗,各自导源于苏、黄二氏的率易、枯瘦之弊是其特別防备的对象。

三、余论

我们有必要澄清关于《宋诗百一钞》的一个错误看法。许多人都认为《宋诗百一钞》选诗标准是依从于理学一派,如中华书局1973年版出版说明云:“(张景星)是理学信徒,《宋诗別裁集》中周敦颐、朱熹被尊作‘周子’、‘朱子’,即可见一斑;其选诗标准也从理学一派。”[13]事实上,这种看法并不准确。首先,姚培谦、张景星、王永祺三人确为程朱信徒,但尊崇理学并不必然表明在诗学领域也要对理学亦步亦趋,细览姚培谦《松桂读书堂诗话》,论诗并无非常明显的理学特色。其次,一般来说,理学诗派诗学思想的核心是主理,主要表现为三个方面,一是强调以理为主,重内容,轻形式,二是诗歌要雅正平淡,三是诗人要摒除情欲之私,触物感兴皆合乎天理[注]理学影响下选本的诗学特点,可详参张毅《宋代文学思想史》,中华书局1995年版,第268-172页。。《宋诗百一钞》的选诗标准,一是原本忠爱,温柔敦厚,二是以唐为宗,讲究情性深远,音调协畅,崇尚典雅、含蓄、雄浑之美。就重视伦理价值、讲究性情平和方正而言,二者或有重合之处,但总体而言,“主情”与“主理”却存在根本的矛盾。傅王露序中批评宋诗多“腐木湿鼓”之音,正是以理学诗派的说理诗为代表的。再次,金履祥《濂洛风雅》是体现宋人道学派诗学思想的代表性选本,《宋诗百一钞》与之相校,重合者凡有九家,收诗情况分別为周敦颐1首,程颐2首,邹浩1首,吕本中2首,曾几1首,朱松5首,朱熹28首,张栻5首,吕祖谦2首,合计47首,数量仅占全书的7%。这当中最受重视的朱熹,正如我们上面讨论过的,大部分可以从编者宗唐的审美理想中得到解释。事实上,上述诸人所收诗许多都不能代表理学诗派的创作特点,如朱熹作品中一些著名的理趣诗《观书有感》、《鹅湖寺和陆子寿》等,恰恰遭到了编者的遗弃。所以,总体而言,理学对《宋诗百一钞》的影响并不大,谓其选诗“从理学标准”更不准确。

综上所述,《宋诗百一钞》以“原本忠爱,温柔敦厚”为选诗宗旨,透露出浓厚的盛世气息,它是清代宋诗选本庙堂化历程的产物,也是乾隆时期盛世文化的反映。它选诗受格调派影响较深,主近唐远宋,但其诗学思想主要是依据诗史的差异叙述得以实现,对宋体之诗仍表现出较高程度的接受。另外,称它选诗依从理学标准是一个必须得到纠正的说法。

参考文献:

[1] 严迪昌.清诗史[M].杭州:浙江古籍出版社,2002:16.

[2] 张仲谋.清代文化与浙派诗[M].北京:东方出版社,1998:16.

[3] 张豫章,等.御选宋诗[O].四库全书本.

[4] 沈德潜,等.历代诗別裁集[M].杭州:浙江古籍出版社,1997.

[5] 姚培谦.松桂读书堂文集[M]∥四库全书存目从书.济南:齐鲁书社,1997.

[6] 方 回.瀛奎律髓汇评[M].上海:上海古籍出版社,2005:210.

[7] 陈 衍.宋诗精华录译注[M].上海:上海古籍出版社,1999:1.

[8] 贺 裳.载酒园诗话[M]∥清诗话续编.上海:上海古籍出版社,1983:412.

[9] 翁方纲.石洲诗话[M].北京:人民文学出版社,1981:84.

[10]刘克庄.后村诗话[O].四库全书本.

[11]沈德潜.说诗晬语[M]∥清诗话.上海:上海古籍出版社,1999.

[12]胡应麟.诗薮[M]∥四库全书存目丛书.济南:齐鲁书社,1997.

[13]姚培谦,张景星,王永祺.宋诗別裁集[M].北京:中华书局,1973:1.