同题材叙述的性别风格差:叙事学理论与性别研究的双重方法论构成

杨俊蕾

(复旦大学 中文系,上海 200433)

同题材叙述的性别风格差:叙事学理论与性别研究的双重方法论构成

杨俊蕾

(复旦大学 中文系,上海 200433)

为了分析小说叙述中存在的性别差异问题,进而实践叙事学与性别理论在文学研究中交会使用的方法论,选用了中国当代著名作家近期创作的同题材作品加以比照,分别从写作者性别意识在叙述中的显现程度,面对性描写时的不同态度以及在结局设计上表现出的风格差异进行了深入的分析。结合两部情节类似小说文本的细读,可见写作者的性别差异对于文本内叙述的多方面影响。

叙事学;性别研究;风格差异;情节叙述

引言:叙事学理论与性别研究的交会使用

按照叙述理论的观点,小说文本的外在叙述者和故事内部的功能人物需要先分层后分析,那么小说所具有的性别元素同样分布于文本多个层面。[1]首先是文本内,文本内主要功能人物的性别和文本内叙事视角人物的性别;其次是文本外写作者的性别;三方交叠构成写作者的性别属性与文本内的叙事人物性别以及主要人物性别的相同或者差异的多种可能关系。而在引入性别研究的维度之后,又可以由这些差异的呈现来分析小说叙述风格何以由性别差异(sexual difference)而导致不同。[2]简言之,就是在女性被叙述或者是女性进行叙述的性别差异比照下见出不同文本在叙述相同情节时表现出的风格差异。

在中国当代文学的时间轴上,女性首先是以被叙述的宾语状态出现在小说中的。相当数量的男作者的作品集中叙述了以女性为主人公的故事,在某种程度上形成了女性崇拜的写作趋向。较早的如《绿化树》,塑造出地母般的自然女性形象,对叙述男主人公完成肉体和灵魂的双重救赎。《红高粱》把女性和民族大业结合在一起的叙述,在家族史的写作方式下,将女性的血泪汇入历史的长河。继而《妻妾成群》则把女性放在欲望的视野中凝视,用文字的描摹刺激感官的想像。女性在第一阶段中的神性(救赎的伟力),在第二阶段中的精神性(朴素的道义)都被裹在比本体窄小一号的单薄透露的衣衫下,对女性身体的聚焦以及在女性身体上的书写成为众多男性作家的集体无意识表现。女性在作品中日益符号化,丧失实感的生命气息,不再具有《大淖记事》中巧云那样的“自为的生命”。[3]

男作者叙述的女性故事在文学构成中屡见不鲜,女作者叙述的女性故事却还是少数。而这种女性作为叙述主语的出现还是因为搭乘了当代文学中“个人话语”或者“私人叙事”的快车,由此凸现的女性主义意识几乎是颠覆性地改变了女性作为被叙述者的被动位置。女性写作者在数量上形成了潮流,其中有以身为镜,在文字镜像中自我观赏的“黛二小姐”,也有以纸为床,自强不息自慰不止的“京漂女作家”,还有把写作段落印上CK底裤,又再次写入叙述的“上海宝贝”,还有不会写作,只好把体内薄膜破裂过程如实招供的“北京娃娃”。这些由女作者完成的叙述女性故事只停留在性别感知的表层,缺乏充分的经验反思,轻薄而空洞,勉强构成文化现象的群体案例,却不具备性别叙述的价值承载。事实上,女性成为叙述的主语和被叙述的主体本是现代性到来之后文化多元化的表征。在叙述权力被交还到女作者手里的时候,其题中要义不是以另一种方式来建构被看的个别身体叙事,而是要擦去男作者在性别叙述中集体无意识和个人潜意识中长期存在的对女性的偏见、夸张和欲望化变形,消弭男作者出于认知误区而假想在女性形象头后的灵光圈,同时给处在凝视之中的身体赋予足够的尊严,将女性独有的生命意识和性别意识中的爱与激情不加矫饰地叙述出来。

然而在女性和叙述的不同组合方式中,也有值得深入比照的有价值文本,典型的一组就是女作家王安忆的《姊妹行》和男作家李锐的《青石碨》。*《姊妹行》首发于《上海文学》2004年第7期,后收入《月月小说》第一卷,广西师范大学出版社,2004年;《青石碨》属于李锐小说的“农具系列”,首发于《上海文学》2005年第5期,后收入《太平风物》,三联书店,2006年。以下凡引此两篇小说中的文字,皆据此,不再注。将这两篇小说并置在一起,旋即显示出很大的情节上的相同和叙述风格上的差异,其中当然也包括两位作者由于分处不同的地域文化而影响到小说在语词使用上的表层差异。就处于中间地带的文本语法层面而言,两个短篇所涉内容相同,内叙述都是有关贩卖妇女和妇女反贩卖的情节,情节的转折点都出现在被拐骗的妇女如何自我解救上。最重要的是,两篇同属现实主义审美风格的小说都采用了全知全能的第三人称叙事视角,而第三人称的叙述无法使故事外的叙述者利用故事内某个人物的经验视角。[4]这也就意味着,恰恰是这种表面上最少流露写作者内在观念的叙述视角,其实最能显现写作者的自身经验观念,写作者的性别认识自然也会显露出来。当两部作品的相同点被罗列殆尽,二者在艺术效果和审美风格上的差异就因为性别叙述的根本差异而出现。两名作者携带各自的性别差异进入写作,在几近相同的叙述中逐渐趋向不同的情节终端,展现出不同的艺术效果,性别差异和风格差异之间的关联也就此凸显。

在正式进入分析之前,需要解决一个疑问,界定两个概念。设问:世界上性别存在只有两性,究竟是基于怎样的思考前提而需要特别指出“性别叙述”的差异,而且进一步分辨性别叙述的审美风格和叙事效果差别?

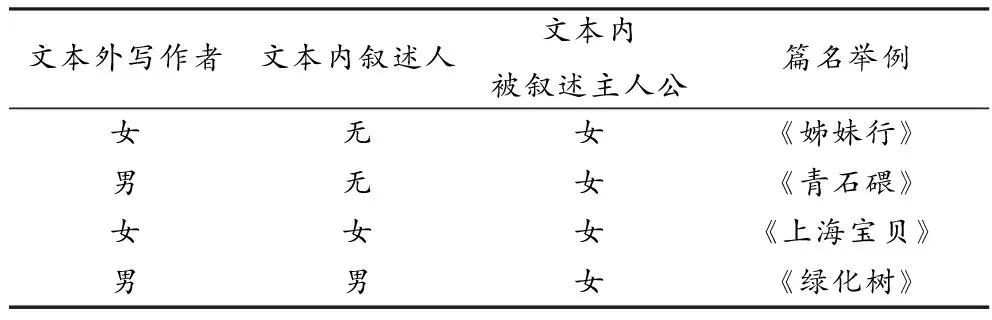

结合“叙述女性”和“女性叙述”这两个概念可以发现,在以“女性”为关键词的文学写作种类中,随着“女性”在主动、被动位置上的变换,获得的叙述效果可以大不相同。这个问题之所以需要得到格外关注,是因为中国当代文学中环绕女性的叙述虽然已经数量众多,却没有融合叙事学与性别理论的方法对其进行细致的分划研究。上溯到中国小说的古典叙述形态,叙述主体是男性,作品内的叙述视角是男性视野,情节中的主要功能人物也是男性。女性形象经由男性的观看被动呈现出来,其中深藏男性的审美标准和伦理判断。但在现代性到来之后,小说叙述的内外两方面交相发生变化。不仅文本外叙述者的女性数量在增多,而且文本内叙事的女性成分也在增强,甚至出现完整叙述完全围绕女性展开,现代文学上的《海滨故人》《莎菲女士的日记》可称先声。当代文学之后,以女性为故事主人公的作品增多。原因有二:其一是社会分工细化后女作家增多,而女作家在起步时的助推力往往来自个人经验的灵感爆发,受到自传叙事倾向的影响;其二是写作遭遇商业化的导引,女性叙述的故事在阅读市场上具有更大交易价值。不过,这些看似相仿的作品其实存在很大差别,下表1就是从“文本外写作者”、“文本内叙述人”和“文本内被叙述主人公”三层次上的性别排列组合来划分归类。需要说明的是,以《姊妹行》和《青石碨》为代表的前两种类型格外值得关注:男女作者选用第三人称进行写作,没有另外添加文本内叙述人,且文本内被叙述主人公是女性。后两种围绕女性的叙述虽然也粗略属于女性叙述和叙述女性,但是因为采用第一人称的写法,从“我”的经验视角出发成为文本内叙述人,预先确定的叙述人性别限制了被叙述主人公的性别特征。因此,由性别理论出发而特别指称的“女性叙述”,意指由女作者采用第三人称进行写作的,被叙述主人公是女性的作品,为了简便理解这一组性别关联,就用“叙述女性”这个概念来指称男作者采用第三人称写作的,被叙述主人公是女性的作品。

表1

一 写作者的性别意识在叙述中隐蔽或隐现

《姊妹行》与《青石碨》主述妇女贩卖的情节,但是两个故事叙述提供的心理体验却不同。《姊妹行》的心理曲线是“不怕—害怕—不怕—害怕”的情感起伏,而《青石碨》则始终紧张,弦断惊心的刹那高潮在期待视野里不断累积。这种阅读效果的得来,和写作者性别意识在叙述中的显露方式有关。

在《姊妹行》中,慈悲为怀的女作家在故事尚未开场时先给读者打下一剂心理预防针:

分田和水出门的时候,村里人就不看好,觉得这两个姊妹太癫狂,胆大心不细,弄不巧就被人拐跑了。想不到,还真让说中了。

这一段短短的开场似乎不具备必要的叙述功能,从小说中删去也不会对整体结构造成损失。特别是对照接下来的叙述:

分田的对象在徐州当兵。来信让分田去逛逛徐州,分田又邀上了水。

不能不说这是更为标准的小说家开场方式,“虽没一点儿动人之处,但已把时间、地点和那个年轻人告诉了我们,它一开头就布置好了讲故事的场景。”[5]但是,声名卓著的女作家为什么要在标准的开场方式之前加上一段看似多余的交待?要知道在用第三人称进行叙述的小说中最忌讳的就是写作者突然现身,尤其是在开篇便揭出谜底,打破小说的拟真场面。列夫·托尔斯泰常常遭人诟病的一点就是在作品叙述中抑制不住发表议论的冲动。思想深度达到了,拟真程度则降低了,《姊妹行》的开场也是同样。可是,如果不把作品的拟真程度看成唯一标杆的话,《姊妹行》中这段多余的前奏还可以有另一番理解,那就是女作家对被叙述主人公的爱惜,作为写作者的女性对即将被自己的叙述确定命运的女性所抱有的先在同情。

女作家必须要在女子“分田”头上投下这片浓重的乌云,因为她比任何一个读者都更清楚“分田”将要糊里糊涂地遭逢哪些波折,包括近乎灭顶之灾的危险。同样身为女性,她几乎是感同身受地惧怕着“分田”的遭遇慢慢到来。而身为作家,她又必须逼真地复现那个女子受到的折磨。在这里,作家个人内部的女性经验向职业的写作规则发出了挑战。折衷的结果就是在惊心动魄的拐卖故事开场前添加一句预告。这句预告消解了故事的悬念,稀释了读者的阅读期待,却深深安慰了写作者本人的内心和性别自识。读者可以感受到女作家对笔下主人公的爱护,对女性人物的同情,窥到作家本人的女性情感在字里行间不由自主的真情闪现。

《青石碨》则根本相反。作家的男性身份在叙述中始终完全隐蔽,甚至为了强化这种隐蔽的功效,被叙述的主人公“她”一直都没有名字。作家保持着一种任由万事混沌的姿态,平实地铺展着叙述。直到故事进入尾声,才突然同时出现两个名字,一真一假,构成强烈的情节冲突,达到出人意料的阅读效果。原来这个遭人拐卖的“她”(化名马翠花)本身就是一个人贩子(真名郑三妹),遭到了请君入瓮式的报应,卖人者反被人卖。如此反讽的戏剧效果将《青石碨》的情节推上高潮,而这个高潮的到来源于作家最初精心的设计,并且在叙事中与被叙述主人公小心地保持着距离。设想,如果作家没有对他笔下的人物预先保持距离,又怎能做到一直不用名字来称呼“她”呢?在看似冷静、客观、清醒、公允的叙述态度背后,其实是男性写作者对作品内被叙述女主人公的距离和隔膜。那个化名“马翠花”真名“郑三妹”的女人即使在受到拐卖的过程中也没有得到文本外叙述的丝毫同情。写作者在叙述中尽善尽美的隐蔽,对于“叙述女性”的作品而言,实在是另一种情感的缺席。相反,《姊妹行》中写作者在叙述中时隐时现,则自然显露了“女性叙述”的悲悯情怀。

二 面对“性”

无论是“叙述女性”还是“女性叙述”,关于“性”的话题总是绕不过去的雷区,非常敏感,也非常危险。关于女性的叙述如果缺少了“性”的维度就很容易被指责为精神乌托邦,但如果仅有“性”的维度则更容易被批评为制造欲望对象。因此关于女性的叙述在“性”的问题上基本上处于左右为难的境地。直到现在,文学写作中关于女性的叙述也罕见精当恰切的面对“性”的文字表达。不过,《姊妹行》和《青石碨》在这个问题上倒是表现出不约而同的直面态度。

妇女屡屡被拐卖说明妇女具有商品价值,这个价值附着于性,以及由性而延伸出的生育繁衍功能。因此在有关妇女拐卖的小说叙述中不可能缺少对性的描写。《青石碨》中对于性的描写很合乎读者根据常规阅读经验而建构起的对于被拐卖妇女的生活想像:

回到窑洞里先给女人喝两碗米汤。喝了米汤就脱衣裳,脱了衣裳他就像叫驴一样扑上来,把所有的怒气和力气都施逞出来。在那具壮实的身体下边,在那根怒气冲冲的阳具面前,她像根软面条一样任人践踏。每到这个时候她不说话,也不睁眼,咬定了活下去的决心,无声无息地赤裸着身子,忍受着男人的咒骂和撞击……

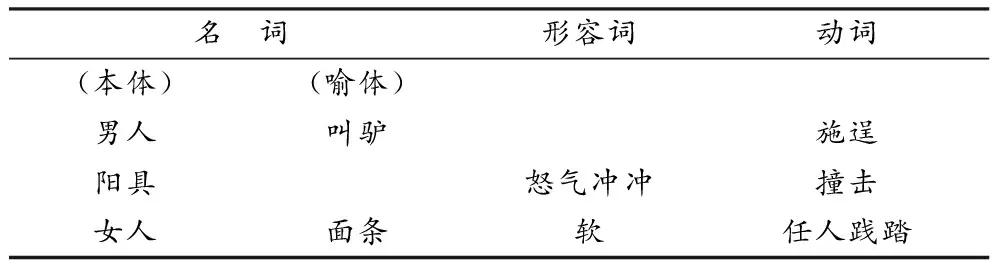

这段话是《青石碨》中唯一涉及到性的描写,从小说的短篇性质来看,这是恰到好处的;但是具体分析一下这段话中的功能词汇,却不难看出这段性事描写还没有超越常规经验的日常想像,在语词使用上也沿袭了习用的隐喻修辞模式。

表2

把这段话中主要的语法搭配分项填入表格后就可以发现,无论是比喻中本体-喻体的联结,还是形容词、动词的选用,都是常见的性事描写套路。*只有“施逞”这个词是“施暴”和“逞强”的组合新造,但是作为依据的这两个词也不具有任何陌生化的艺术功效。这一方面避免了使描写流入低俗的感官刺激,另一方面也显出了叙述中对性的保守和想像力的缺乏。很明显,男作家在这里为作品中的“栓柱”设计了墨守成规的反应模式:黄土地上的贫穷男人在情感方式上一定简单粗暴,买来的媳妇五年间逃逃捉捉,所以在性事上只配遭受“叫驴”一样的“践踏”。这是很容易在行文中顺利发展的安排,也是最轻易说服读者的逻辑,但同时也是没有任何想像开拓的陈规旧习,明显带有观念先行的预设,是脸谱化、概念化、本质主义的思维模式对于活生生的生命行为的替代。其中既有因袭前人的写作惯性,也是因为整部作品的叙述重点都向结尾倾斜,不允许其他枝蔓的描写“夺戏份”。

《姊妹行》中被拐卖的分田也和《青石碨》中的“她”一样,需得在床上和非法购买自己的男人正式谋面见个分晓,才能交待过去这一段遭人拐卖的悲惨。文中安排了两次直接描写和一次间接描写。第一次直接描写(反向):

留三却也没有碰她的意思……他一动不动,裹得比分田还严实……分田非常危险地用脚去踹他,他竟也不动。分田控制不住了,跳起来,站在床上,对了这大石砣子,又踩又踢,终于将他蹬到床底下去了。

这场床头大战完全颠覆了被拐卖妇女逆来顺受的模式化描写,甚至还带着点喜剧化的动作意味,在全文中承前启后。向前照应了开场时说到的分田性格“胆大心不细”,也照应了导致她被卖的第一步失策:在大街上冒冒失失拉住一个陌生男人的衣袖问哪里才有电话打。她的草率和冒失给自己和好友招来厄运,但在极度危险中,也没有丧失勇气。这就为后续的情节做了启发——正是因为分田具有这种不甘受辱的豪横性格,有不受欺负的心性和能耐,有敢于把一切都豁出去的泼劲儿和冲劲儿,才能支持着这个人物重新走过一遍危险之旅,将因为自己的过失而遭受同一厄运的女友水拯救出来。第二次直接描写(外围):

动身前一夜,留三似乎流露出想碰分田的意思,在这颟顸的人,亦只不过是表现在一夜的辗转反侧。分田紧张地流了一夜的汗,紧紧地裹住被窝,听见自己的心擂鼓一样跳。这一夜终究安然度过。

叙述中没有实质上的交合,但是“流了一夜的汗”“心擂鼓一样跳”皆是因为对性侵犯的恐惧而起。司空图赞赏蕴籍之美时说“不着一字,尽得风流”,王安忆在此处的渲染也有背面敷粉的风范——不直逼身体,反而荡开笔去,写女人身上和心里因为对于性事的惧怕而产生的生理反应,显出性描写中女性感受的真实在场。

两次关于性事的描写在文字上都曲折隐晦,分别从性侵犯的反向和外围来映衬分田的性格和遭际。这描写本应随着分田的成功逃离而告终结,然而那些曲折隐晦的文字却像挥之不去的噩梦一样尾随着分田,残酷地告诉她“一朝失足,终生受苦”的苛刻人伦。在这个意义上,与女性身体被恶意侵犯相比,由拐卖事件所引发的社会性歧视却是一场无法完结的精神苦役。分田回到家后,“无意一回头,见她娘正盯着自己的后背影看”,“又有一回,她梦里一激灵,睁开眼睛,见娘伏在她脸上,紧张地瞅着什么。”“关于姊妹和媳妇的区别。在村里人欲说还休的表情里面,所顾虑的也还是这回事。”因拐卖而起的性事联想一直延续到分田回家之后的正常生活中。娘的紧张和村人的顾虑以及对象的决绝态度都是因之而起的反应。分田在被拐卖的阶段凭借自己的胆气保护清白女儿身免遭侵犯,但是回到家后却不能不承受乡村舆论从经验出发进行联想之后做出的无言惩罚。分田在实际的性事较量中还可以斗一斗,但是回家后却像落入了无物之阵,处处都是刀枪般的眼光,背过身以后有蜚短流长,可就是没有实际的照面。乡村伦理用一种貌似宽和,其实残忍非常的形式兑现了他们的预言判断,“笑,笑,哭的日子在后头呢!”

单因素分析是危险因素,而在多因素分析中没有被认为是危险因素——年龄、肝功能与合并基础疾病等,可能都是由于改变了体内蛋白水平而影响异烟肼的血药浓度的。年龄大的患者伴有低蛋白血症的概率大;肝功能异常必定会导致肝脏合成蛋白的功能受损;合并基础疾病时的用药种类增加,对于蛋白结合的竞争会增加。白蛋白数量下降直接导致结合性药物的数量下降,游离型的增多。药物清除仅针对游离型,因此,药物清除率增加了。虽然异烟肼的蛋白结合率不高,由它导致药物相互作用的临床意义不大,但对于血药浓度影响还是不可忽视的。亚组分析也显示,不同蛋白水平组患者的异烟肼浓度,是有显著性差异的。

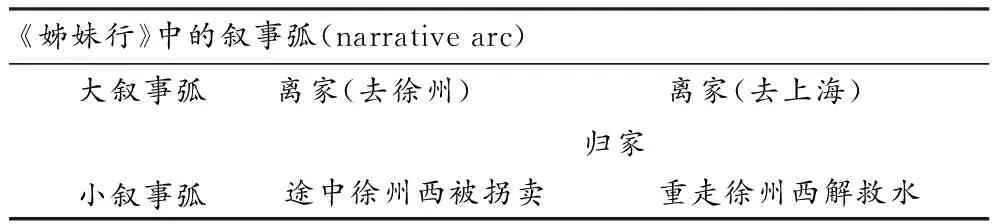

由此,她不得不再次逃脱。只不过,这次的方向完全相反:从家里脱身,重走一遍危险的被拐卖道路。这次重走在叙事效果上完成了对叙述中人物的解救,在叙述结构上则达到了小叙事弧的完善。

表3

所谓“叙事效果上的解救”不仅是指分田把水从拐卖人家里解救了出来,而且是女作家对于叙述主人公的心理救赎。分田因为有了被拐卖的经历而饱受性别歧视,虽然成功归家,却“不舒心,又没着落”,再加上对伙伴水因为陪自己外出而同样遭拐抱着无法解脱的道德歉疚和情感牵挂,因此这次主动的回溯,重走被拐卖的道路对于分田来说,根本就是一场心理祛魅。让噩梦般的经历在自己的显意识中重新来过,让潜伏在暗夜中的魑魅和自己照面在光天化日之下。

“韩集—大王集—曹城—商丘—徐州西—干楼(丁楼)—霞姐饭店—水被卖的庄子”。分田所经历的无异于重蹈险境,第一次出行一味轻飘快乐,第二次重走则用尽心机智谋。可怕的社会经历逼着年轻的分田老练起来,女作家一边很放心地描写分田的冷静,一边又无可奈何地目睹笔下的女儿迅速地逝去韶华,因为“她已经不知道害怕两个字了”。

这次重走还暗含了第三次性事描写,即水的遭际。在叙述中,水一直像影子一样存在,包括对她的性事交待。第三次与性有关的段落,也是借用了分田的经历来说明时间的跨度,然后在时间计算的水面下蓦地突起一根冰山的棱角,让读者在理解事件原委的刹那,感受到突如其来的锥心疼痛。第三次间接描写(空白,想像完形):

院子里坐了个小媳妇,怀里抱了个未出月的毛孩,正喂奶……水将奶头从毛孩嘴里拔出来,毛孩力气却很足,将水的奶头拉得老长。水掩好衣服,将小孩往地上一张小棉被上一放,站起来就跟分田走。

未出月的毛孩是怎么作为叙述中的新人物出现的呢?算一算分田经历的时间就清楚了。“分田是收了秋走的,回来正赶上过年,前后不过三个月”,这是第一次离家—历险—回家的跨度。接着,分田把澄清委曲的希望寄托在对象身上,“今年七八月轮到他探亲”。愿望落空后,分田准备再次离家—历险,出发时间是“八月的天”。在黑店蹲点找线索的时间是“已将近一个月的时间过去了”,等到分田真的找到水的时刻,“太阳旺旺地照着”。用农历来衡量这个时间表述的话,会发现时间跨度恰好是10到11个月,毛孩恰好未满月。然而这个细致的时间算式里隐含了什么样的冰山呢?有什么样的性暴力叙事将说未说呢?撕开薄薄的日历算纸就可以看到:水在被拐卖后,几乎是在第一时间里遭受了性侵犯。如果随后展开的生活是顺心遂愿的,水就不会在顷刻之间毫不犹豫地跟分田走,不会硬生生“拔”掉孩子嘴里的奶头,不会把孩子搁到“地上”。水在“午后”跟分田逃走,直到“天黑以后”,“进候车室,水才又‘哇’一声哭了,哭她的小毛孩。”在完全逃离到安全地带之后,母性的本能隔了半天之后才发作,水在从姑娘变成母亲的过程中遭受了怎样的折磨就可想而知了。所以,《姊妹行》中的三次性事描写,一次比一次低调,却一次比一次更酷烈惊心。开始时的女胜男负只是一点假想安慰,接着有两次心理上的折磨,后期舆论的压力以及空白间的想像完形,才是在时间的洋面下暗潮推动的冰山,那没有显露在文字叙述中的棱角划伤了读者的文字理解,有着说不出来的切肤疼痛和催人肝胆的愤怒与哀惜。

三 作为共同结局的上海以及不一样的审美风格

和王安忆的很多小说一样,《姊妹行》也采用了开放式的结尾。但是这个结尾很有些继承现代文学传统的意味。在女性解放的口号甫一流行的时候,鲁迅先生就发问:娜拉走后怎么办?《姊妹行》中的分田和水也遇到这样的问题。叙述开场,二女离家,分田历险后回家,发现家已不能接纳她。解救了水之后,两人就都不可能回家了。去哪里呢?这个疑问在此前的叙述中一次也没有提到,只是到了临近尾声的时候由说话很少的水提了一次,“咱们去哪里呢?”奇怪的是,分田的回答没有丝毫踌躇,“去上海”三个字斩钉截铁。

结局处人物的走脱和开端时姊妹俩的离家几乎异曲同工,在结构上形成了完整的叙事弧。这呈现出王安忆近期作品中细节现实主义的风貌:细腻完整,事无巨细定要交待周全,墙上的一粒斑点和主人公的一生命运在叙述中都得到同等待遇的耐心和重视。尽管《姊妹行》“基本上是以情节为主干的小说叙事形态”,但是在情节伸延的每个局部,又充满了“语言叙述中的日常生活细节”。*参见《月月小说》第一卷,广西师范大学出版社,2004年,第60页。作家关怀着而不是操纵着叙述中的主人公:凭什么写作者就一定得安排好主人公所有的命运呢?也许在纸的背面,有些故事尚待发生。

“姊妹行”中的“行”本是古诗中的一种体裁,“歌行”中不拘音节格律,五言、七言、杂言交糅,这和作家本人的语言趣好很接近。*王安忆曾说,“我比较倾向长短句的格式。七律,五绝,太整齐,节奏就单调了。”参见《窗里与窗外》,广州出版社,2001年,第110页。另一方面,“行”的字面还有行走的意味,来自分田与水的姐妹情意和曲折经历,而且名词化以后的“行”又指同在路上的行人。这个开放式结局不仅表现出写作者和被叙述人之间的体知,又让人感到作家的性别意识也浑然无际地融入了故事,和她的姊妹们一起前行。虽然前路莫辨,却会有更多的女性汇入行列。这种阅读效果来自女作家对叙述中女主人公的性别关注,整部作品的审美风格也因此显露出温和而氤氲的气度。

相较于《姊妹行》的模糊结局,《青石碨》给出了一个脆落落的结局。《姊妹行》中有意无意地弱化了主人公的去向,单是用“上海”两个字点染出她们未来可能享受的华丽,也暗示出未来可能还将继续遭遇的挫折。但是《青石碨》中的“她”却与之绝缘了,“郑三妹知道,现在,那都是一些和自己无关的灯光。”

那些灯光曾是郑三妹一生的幻想,“她曾经许多次的到过大城市,有一次,她还在夜里坐电梯登上一座电视塔,从上百丈高的塔顶她看见灯光中,一条流光溢彩的河穿过灯火辉煌的城市”,“她要做一个城里人的决心就是在那一刻下定的。”

电视塔,上百丈高。穿城而过的河:流光溢彩,灯火辉煌。将这些词语综合起来获得的印象逐渐指向一座城市:上海。这就是说,《姊妹行》和《青石碨》在人物的投射方向上不约而同地选择了上海作为目的地。但差异也随之而来:《姊妹行》给出了去上海的具体可行的方式,排上买车票的长队;《青石碨》则采用了有意的模糊,不仅遮住城市的名姓,而且依据恶人终遭报应的人间伦理,理直气壮地宣判了主人公与上海终将云壤相别,天各一方。知道吗,那与你无关!和作品题目中的“碨”一样,沉重,坚硬,挪动不得,让人感到故事之外的寒冷和压抑。

这样干净利落的叙述语言干脆利落地斩断了郑三妹的念想,不似《姊妹行》那样迟迟拖延着不肯遽然别离。这个结局用曾被郑三妹拐卖的妇女们的血泪和永恒正义的名义宣判,把对于郑三妹仅有的一点点同情也硬生生地拗回来。作家本人虽然也很推崇“一个天长地久的那样一种对生命的悲悯”[7],但《青石碨》中被叙述女性的形象却是一个恶人必将遭到报应的原型叙事,因此就不像《姊妹行》中因为平凡人的小过失而招致大灾难的叙述那样具有悲剧性的审美风格,那份源自同性之间的怜惜与悲悯在异性作家的叙述中也变成了客观、干脆,甚至有些冷漠。一个是歌行不止的余音缭绕,另一个则是戛然休止的重锤定音,风格峻切。不同的审美风格在不同性别的文本外叙述者对于文本内女性人物的叙述当中,在对主人公未来命运的设置上再次显露无遗。

结 语

在针对相仿题材的写作中,性别不同的写作者会对文本内的叙述女主人公表现出不同的态度。这种性别意识的流露有时会影响到整个作品的结构设计和审美风格。然而由性别差导致的风格差别并不指向高下优劣的对比,反倒形成了有趣有益的互文本补充。正如前面论及的性事描写问题,恰恰是因为《青石碨》中的性事描写迎合了常规生活中的思维惯性,《姊妹行》中第三次性事间接描写中采用空白的时间跨度来激起阅读理解中的痛感才会被体知地更加深刻。在关于女性的叙述日益增多的文学态势中,关注性别意识在其中的表现方式,比照不同性别的写作者在对女性进行叙述时具有的各异风格,是性别研究方法的空间开拓,或许也将有助于总结创作经验,深究写作心理和文本艺术高度之间的互动关联。

[1]Shlomith Rimmon-Kenan.NarrativeFiction:ContemporaryPoetics[M]. Routledge:Taylor & Francis Group, 1983.92-94.

[2]Abigail Bray.HélèneCixous:WritingandSexualDifference[M]. Palgrave Macmillan, 2004.47.

[3]汪曾祺.晚翠文谈[M].杭州:浙江文艺出版社,1988.

[4]申丹.叙述学与小说文体学研究[M].北京:北京大学出版社,2001.

[5][英]爱·摩·福斯特.小说面面观[M].广州:花城出版社,1984.

[6]赵毅衡.当说者被说的时候:比较叙述学导论[M].北京:中国人民大学出版社,1998.36.

[7]李锐,王尧.生命的歌哭[J].作家,2004,(1).

(责任编辑:朱晓江)

TheSexualDifferenceandStyleDifferenceintheSameThemeFiction:OnTheDoubleMethodologiesComposedofNarrativeTheoryandGenderStudies

YANG Jun-lei

(Department of Chinese Language and Literature, Fudan University, Shanghai 200433, China)

The most concerned question is the sexual difference in the narration of fiction. A new methodology is practiced in the essay, which is the dual research supported by the narrative theory and gender study. There are three aspects analyzed based on the two short stories. One is accomplished by a female writer and the other is by a male novelist. The sexual difference shows different sexual consciousness in the composing, and the different description about the sex in the plots expresses different attitude and imagination. Finally, the style difference, which exists in the very endings, could be summed up for the many effects caused by the sexual difference.

narratology; gender study; style difference; narration of plot

2009-12-18

国家社会科学基金项目“指导-疏离-互动:新世纪中国文学理论和创作关系研究”(07CZW002)的成果之一。

杨俊蕾(1973-),女,河南郑州人,文学博士,复旦大学中文系副教授,主要从事文艺理论研究。

I01;I206.7

A

1674-2338(2010)01-0094-07