CT诊断高龄女性闭孔疝2例

刘文瑾

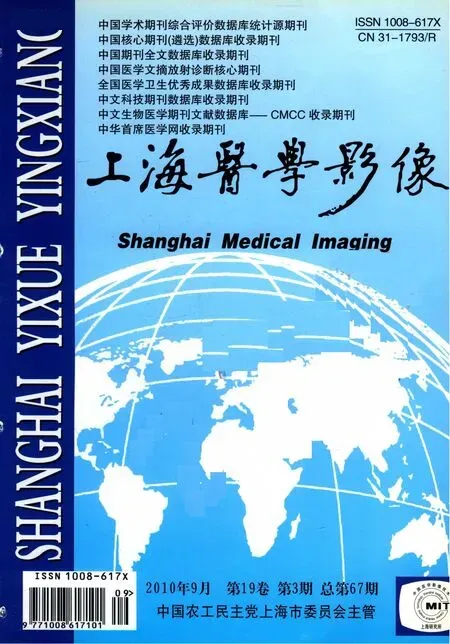

病例1 女, 91岁。因阵发性脐周疼痛1天伴呕吐来院就诊。查体: 腹部压痛, 无反跳痛和肌卫, 未触及包块, 肠鸣音活跃, 可闻及气过水声。左侧大腿内侧局部刺痛和麻木感。腹部平片:中下腹结肠内见较多积气影, 未见明显肠管扩张及液平征象。急诊CT平扫: 定位片(图1a)显示中下腹肠腔明显积气扩张, 横断面(图1b)显示左侧耻骨肌和闭孔外肌之间椭圆形囊性低密度影, 大小20mm×13mm大小。CT诊断: 左侧闭孔疝伴小肠梗阻。

手术所见: 腹腔少量淡黄色渗液, 部分小肠嵌入左侧闭孔, 近端小肠扩张明显, 闭孔内肌薄弱形成4mm×6mm洞口。予以嵌顿部位小肠松解后未见明显坏死, 手法复位后以腹膜修补关闭洞口。术后诊断: 左侧闭孔疝伴小肠梗阻。

病例2 女, 90岁。无明显诱因右下腹疼痛, 向右侧腹股沟和大腿放射, 疼痛呈持续性, 无法缓解。查体:腹部压痛, 无反跳痛和肌卫, 未触及包块。CT表现: 右侧耻骨肌和闭孔外肌间见30mm×20mm椭圆形低密度影(图2a), MPR(图2b)示低密度影通过闭孔与盆腔内小肠相连续, 两者间可见狭窄移行段, 小肠扩张积液。CT诊断: 右侧闭孔疝伴小肠梗阻。

手术所见: 小肠扩张积液, 部分小肠嵌入右侧闭孔, 闭孔疝环口约10mm, 近端小肠扩张明显, 松解疝囊,见嵌顿小肠水肿, 未见明显坏死, 刺激后肠蠕动尚存在,回纳肠段, 修补疝环口。术后诊断: 右侧闭孔疝伴小肠梗阻。

图1 (a)定位片显示中下腹肠腔明显积气扩张;(b)CT横断面显示左侧耻骨和闭孔外肌之间椭圆形囊性低密度影(↑)。

图2 (a)CT横断面显示右侧耻骨和闭孔外肌之间椭圆形囊性低密度影(↑)。(b)MPR显示小肠疝入右侧闭孔, 形成疝囊,两者之间可见狭窄移行段(←)。

讨论闭孔绝大部分被腱性闭孔膜覆盖, 仅在闭孔膜外上缘和耻骨上支之间有一裂隙称闭孔管, 斜向前内下方连接盆腔与大腿内收肌, 是闭孔神经、血管自盆腔至大腿内侧的通道。闭孔管长约2cm~3cm, 只能容纳一指尖, 其管壁由骨质和坚韧的腱膜以及肌肉边缘组成, 几无伸展性。闭孔疝是通过闭孔管向股部突出的隐匿性腹外疝, 文献报道其发病率仅占全部疝的0.05%~0.70%。大多见于较消瘦的老年妇女, 这与女性骨盆宽阔和该处组织萎缩有关, 由于左侧有乙结肠掩盖, 右侧闭孔疝通常多于左侧。当闭孔神经受到突出的疝块压迫时, 产生大腿内侧和膝部放射性疼痛, 在咳嗽、用力时加剧, 平卧、屈曲、内收、内旋髋部可使疼痛缓解甚至消失, 即Howship-Rowberg征, 是闭孔疝的一个临床特征。

临床上闭孔疝患者常以肠梗阻表现就诊, CT诊断肠梗阻的依据是发现扩张的近端肠管和塌陷的远端肠管之间的移行段, 仔细观察移行段有助于梗阻水平的确定和原因的判断。闭孔疝时, CT可发现肠腔扩张、积气、积液, 相邻肠管突然塌陷, 当肠腔完全疝出闭孔管外口时, 在耻骨肌深面与长收肌间及闭孔外肌上、下束间可见疝囊; 疝内容物可为小肠、结肠、膀胱、卵巢和输卵管, 但以小肠多见; 表现为内有积液的幽闭肠管, 闭孔疝时常可出现小肠梗阻征象。CT能明确闭孔疝的存在及有无闭孔疝所致的肠梗阻。多层螺旋CT薄层扫描后处理能力明显提高图像质量, MPR图像后处理技术适用于全身各个系统组织器官的形态学改变; 对判断病变性质、侵及范围、毗邻关系的定位诊断具有明显的优势, 可以直观、具体地显示疝本身的情况、与周围结构的关系。闭孔疝虽为少见, 但由于闭孔缺乏伸展性, 极易发生嵌顿和绞窄; 而临床术前确诊率低, 选择CT检查, 术前诊断闭孔疝的准确率显著提高。Nishina认为老年女性平片显示小肠梗阻后, 应行CT检查以明确是否有闭孔疝。